小文中では、中国の農業における動物福祉とその倫理的観点について詳しく探求します。動物福祉は現代農業の質を向上させるために重要な要素であり、家庭の食卓に運ばれる食材を通じて私たちの生活に密接に関わっています。特に中国の農業は規模が大きく、動物の飼育方法が多様であるため、その影響も大きいです。

1. 動物福祉の概念

1.1 動物福祉とは何か

動物福祉とは、動物が健康で幸福な生活を送るための条件を整えることを指します。具体的には、適切な餌、居住空間、社会的交流などが求められます。この概念は単に動物が生き延びるだけでなく、ストレスを感じることなく、その本来の行動をする自由が与えられることを重視しています。例えば、豚が自由に動き回れる環境や、牛が太陽の光を浴びながら草を食むことは、彼らの福祉を考えた際の基本的な条件です。

動物福祉の改善は生産性にも寄与します。研究によると、ストレスの少ない環境で育った動物は、より健康で生産性が高いことが実証されています。言い換えれば、飼育者は動物の福祉を考えることで、結果的にビジネスにもプラスの影響があることを理解しなければなりません。

1.2 動物の権利と倫理的視点

動物福祉とその倫理的視点は、近年ますます注目を集めています。動物にも感情や苦痛を感じる能力があると認識される中、動物の権利を考える必要があります。これには、動物が飼育される際の扱いや、適切な環境で生活をする権利が含まれます。特に、命にかかわる選択をする際には、動物の権利を尊重することが求められているのです。

例えば、工場式農業では、動物が狭いスペースで育てられることが一般的です。しかし、このような方法が動物たちに過剰なストレスを与えることは、多くの人々によって批判されてきました。倫理的な視点からは、こうした飼育方法の改善が強く求められるのです。

1.3 動物福祉の歴史的背景

動物福祉という概念は、長い歴史を持っています。19世紀の西洋では、動物に対する虐待が問題視され、動物保護団体が設立されることから始まりました。中国においても、仏教文化や道教の影響を受け、動物に対する慈しみの心が広がっていましたが、現代の動物福祉の概念は、まだまだ発展途上の段階にあります。

中国では、過去数十年にわたり、急激に経済が発展し、それに伴って農業の生産方法も変化しました。しかし、伝統的な飼育文化と現代的な生産方式が衝突する中で、動物福祉が十分に考慮されていないケースも多々あります。このような背景を理解することは、中国における動物福祉の現状を把握する上で重要です。

2. 農業における動物飼育の実態

2.1 中国の動物飼育の現状

中国の農業では、大規模な動物飼育が行われています。特に豚や鶏の生産が盛んで、世界最大の生産国となっています。しかし、これらの動物たちが育てられている環境は、必ずしも理想的ではありません。多くの場合、動物は閉じ込められた状態で育てられ、自由に動くことができず、ストレスを感じていることが少なくありません。

また、農業の効率を重視するあまり、動物の健康管理が疎かになるケースも見られます。抗生物質やホルモン剤の使用が横行し、これが消費者の健康にも影響を及ぼす懸念があります。このような問題を解決するためには、持続可能な農業の導入と動物福祉の観点を考慮する必要があります。

2.2 農業生産と動物飼育の関係

農業における動物飼育は、生産性に大きな影響を与えます。現代の農業では、動物を効率的に飼育することが利益を最大化する鍵となっています。たとえば、養鶏業では、若鶏が成長するまでの期間を短縮するために、特別な飼料や環境調整が行われています。このような手法は短期的には利益を上げますが、動物の福祉に対する配慮が不足していることが大きな問題です。

加えて、動物の排泄物は肥料として活用できますが、それが環境問題を引き起こすこともあります。農業従事者は、生産効率と動物福祉の両立を図るために、新しい方法を模索しなければなりません。例えば、コンパクトで自動化された飼育システムの導入は、その解決策の一つかもしれません。

2.3 飼育環境の重要性

飼育環境は動物福祉において重要な要素です。動物たちが快適に過ごせる環境を整えることで、彼らの健康と生産性が向上します。まず第一に、飼育施設が清潔であることが求められます。適切な衛生管理がなされていない場合、感染症が蔓延しやすくなり、動物たちの健康が脅かされます。

さらに、動物が自然な行動を発揮できるようなスペースを提供することも大切です。例えば、養豚場であれば、豚が泥浴びをする場所や他の豚と自由にコミュニケーションをとれる環境を整えることによって、ストレスを軽減できます。このような工夫が、最終的には生産性の向上にもつながります。

3. 動物福祉を考える理由

3.1 動物の健康と生産性

動物福祉を考える理由の一つは、動物の健康と生産性が密接に関連しているからです。健康な動物は、より高い生産性を示すことが多いです。例えば、健康に育った乳牛は、より多くの乳を生産しやすく、農場経営者にとっても経済的にプラスです。万が一、ストレスや疾患が原因で健康を損なった場合、生産量が減るだけでなく、治療にかかる費用が増大するリスクも存在します。

また、動物が病気になった場合、飼育者は即座に対処する必要があります。これにより、動物のケアにかかる時間やコストが増加することがあります。そのため、動物の福祉を考慮することは、農業の運営効率を高めるために不可欠です。

3.2 環境への影響

動物福祉を考慮することは、環境への影響を軽減することにもつながります。例えば、動物が健康でストレスのない状態で育つことにより、抗生物質の使用が減少し、環境への負荷が軽減されます。また、動物の糞尿を適切に管理するようになることで、土壌や水質の汚染を防ぐことができます。

中国の農業では、肥料としての動物の排泄物の利用が欠かせませんが、その管理が不十分であると環境問題を引き起こす可能性があります。持続可能な農業のためには、動物福祉を重視しながらも、環境に優しい農法を模索することが求められます。

3.3 消費者の意識と選択

近年、消費者の動物福祉に対する意識が高まっています。特に、健康志向の高い消費者の中には、動物福祉に配慮した製品を選ぶ傾向があります。例えば、有機農産物や自然飼育された肉類は、消費者からの支持を集めています。このような選択が市場に与える影響は大きく、企業には消費者のニーズに応えることが求められています。

また、消費者教育も重要です。動物福祉に関する情報を収集し、実際の飼育状況や製品の背景を理解することで、より良い選択ができるようになります。人々が動物福祉を意識することで、農業のあり方も変わっていくと期待されています。

4. 動物飼育の倫理的課題

4.1 飼育方法と動物のストレス

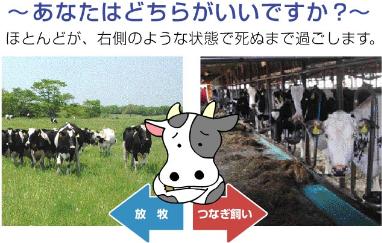

動物飼育において、どのような方法が倫理的かは常に議論されています。近年では、工場式飼育が批判されている一方で、有機的な方法を採用する農家も増えています。工場式飼育では、動物たちは狭い檻の中で育てられることが多く、自由な行動が制限されてしまいます。このような環境では、動物が感じるストレスは非常に大きく、健康にも影響を及ぼす可能性があります。

一方で、オープンな飼育環境や放牧スタイルでは、動物が自然な行動をとることができ、ストレスを軽減しやすいです。しかし、これには多くの土地や労力が必要となり、農家にとってはコストがかさむことが課題となります。そこで、どのようにして効率と倫理を両立させるかが、今後の重要なテーマとなるでしょう。

4.2 繁殖と遺伝的問題

動物の繁殖方針においても、倫理的課題があります。特定の品種を交配することで、より効率的な生産が可能となりますが、遺伝的多様性が失われることに繋がります。特に、遺伝子改良による疾患リスクの増加が問題視されています。例えば、過剰な体重や特定の健康問題を抱える家畜は、飼育者にとって経済的な負担となるだけでなく、動物自身の生活の質をも脅かします。

遺伝的問題を避けるためには、自然交配や多様な遺伝子を持つ個体の選択が重要です。しかし、これには多くの時間と労力がかかり、直ちに成果が見えにくいため、農家にとっては実行が難しいというジレンマがあります。

4.3 動物の移動と輸送の倫理

動物の移動、特に長距離輸送時の倫理的な配慮も欠かせません。長時間の移動は、動物にとって大きなストレスを伴います。これにより、健康上の問題が発生することもあります。例えば、輸送中に衝撃や温度変化が生じると、動物は体調を崩しやすくなります。また、輸送による病気の拡大も懸念されています。

各国で輸送に関する法律やガイドラインが設けられていますが、これを遵守している業者がどれほどいるかは疑問です。動物が快適に輸送されるための環境や方法を考えることが、動物福祉の観点からも重要です。

5. 日本における動物福祉の取り組み

5.1 法律と規制

日本では動物福祉に関する法律や規制が整備されています。「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の虐待を禁止し、適切な飼育条件を設定しています。例えば、動物の飼育者には、動物の健康を守るために必要な栄養や運動を提供する義務があります。

この法律は、動物の権利を守る上で重要な役割を果たしています。また、各地方自治体でも独自の動物愛護条例を制定し、地域ごとの特性に応じた取り組みを進めています。しかし、これらの法律の実行には課題もあり、普及と徹底が求められています。

5.2 教育と啓発活動

日本において、動物福祉を考えるための教育や啓発活動も積極的に行われています。学校での動物との触れ合い体験や、動物福祉に関するセミナーが開催され、一般市民への理解を深める努力が続けられています。また、動物保護団体やNGOも活動しており、飼育環境の改善を目指しています。

このような活動は、動物福祉に対する意識を高め、未来の世代に責任感を育む重要な役割を果たすでしょう。教育を通じて動物の権利や福祉についての知識を広めることで、消費者がより良い選択をするための基盤が築かれます。

5.3 中国との比較

日本の動物福祉の取り組みは、中国と比較すると進んでいる部分が多いとされています。日本では法律や規制が整備されているため、動物の権利が法律的に保護されています。その一方で、中国では法律が整っていない地域があり、動物福祉の観点からの改善が求められています。

とはいえ、中国でも最近は動物福祉に対する関心が高まり、改善の兆しが見えてきています。特に都市部では、動物愛護の活動が活発になり、新たなシステムや法律が次々と導入されています。こうした国を超えた取り組みを通じて、動物福祉が国際的な課題として認識され、さらなる改善が期待されます。

6. 未来の動物福祉と飼育の展望

6.1 持続可能な農業と動物福祉

未来の動物飼育においては、持続可能な農業の概念が極めて重要です。持続可能な農業は、環境保全と生産性の向上を両立させることを目指します。これにより、動物福祉を考慮しながらも効率的な生産が求められる時代が到来しています。

変化する食の需要に応じて、動物の飼育方法も進化していく必要があります。例えば、デジタル技術を導入した新しい農業モデルが構築され、動物たちの健康をリアルタイムでモニタリングできるシステムが存在します。これにより、動物のクオリティ・オブ・ライフを向上させつつ、農業の持続可能性を高めることが可能になります。

6.2 テクノロジーの役割

テクノロジーの進化は、動物福祉にも大きく貢献しています。例えば、IoT(モノのインターネット)技術を利用して、動物の健康状態を常に監視するシステムが普及しつつあります。このような技術を使うことで、飼育者は動物の様子をリアルタイムで把握でき、病気の予兆を早期に発見することができます。

これにより、動物が快適に過ごせる環境を提供するための選択肢が増え、農業生産者も動物福祉の側面を理解しやすくなります。今後は、さらに先進的な技術が導入され、動物福祉を考慮した飼育が広がることが期待されます。

6.3 グローバルな協力の必要性

動物福祉の問題は、国境を越えた課題です。そのため、国際的な協力が不可欠です。各国が動物福祉の基準を設け、情報を共有することで、グローバルに動物福祉を向上させることが可能になります。例えば、国際的な動物保護団体が提唱する基準を各国が採用することで、動物がより良い環境で育てられるようになるかもしれません。

また、国際大会やセミナーを通じて、各国の取り組みや課題を共有することも重要です。このような協力のもとで、動物福祉の改善が進み、より良い未来を築くための基盤が整うでしょう。

終わりに

動物福祉と飼育の倫理について考えることは、私たちの食生活や環境に深く関わっています。そのため、これらの課題を理解し、解決していくための取り組みは、今後ますます重要になるでしょう。私たち一人一人が意識を高め、行動することが、動物たちの未来にも大きな影響を与えるのです。このような視点を持って、動物福祉の向上に向けて努力していくことが求められています。