中国は広大な国であり、地域ごとに異なる文化や方言が存在します。音楽もその一つで、中国の音楽文化は古代から現代まで多様で豊かです。特に、地域ごとの方言には独自の表現や用語が存在し、音楽に関連する借用語も多く見られます。これらの借用語は、音楽の形だけでなく、文化や地域の背景をも反映しています。本記事では、中国の方言における音楽関連の借用語について詳しく探っていきます。

中国の音楽文化の概要

1.1 中国音楽の歴史

中国の音楽文化は非常に古く、数千年の歴史があります。古代中国では、楽器が発展し、音楽は儀式や祭り、歴史的な出来事と密接に関連していました。特に、春秋戦国時代には音楽理論が体系化され、五音(宮、商、角、従、羽)に基づく音楽が政治や文化の重要な一部として機能しました。この時期から、中国独自の音楽スタイルが次第に形作られていきました。

音楽の歴史と共に、さまざまな楽器も登場しました。たとえば、古琴や笛、二胡などは古くから愛されてきた楽器であり、それぞれの楽器は特有の音色を持ち、地域によって異なる音楽スタイルに寄与しています。音楽は時折、詩歌と結びつき、文人たちによって作曲や演奏が行われ、文学との融合が見られました。

1.2 音楽と地域文化の関係

音楽は地域の文化を反映する重要な要素であり、それぞれの地域で異なる音楽伝統が存在します。例えば、北方地域では力強い音楽スタイルが好まれる一方、南方地域では柔らかいメロディーが特徴的です。このような明確な違いは、気候や生活様式、歴史的背景によって影響されています。

南方の方言圏、特に広東省では粤劇(ユエジュ)は非常に人気があります。粤劇は音楽、演技、ダンスが融合した伝統的な演劇であり、地域の文化を体現しています。一方、北方の方言では、二人羽織や雑技と組み合わさった劇など、音楽とパフォーマンスの融合が見られます。このように、地域ごとの音楽は、その土地の文化的アイデンティティを形成する重要な役割を果たしています。

1.3 音楽が持つ社会的役割

音楽は、単なる娯楽ではなく、社会的な役割も持っています。地域の祭りや祝い事では、音楽が中心的な役割を果たし、共同体の結束を深めます。結婚式や葬式などの儀式も、音楽なしでは成り立ちません。人々は音楽を通じて感情を表現し、共同体の絆を強めることができます。

また、音楽は社会運動や変革の一端を担うこともあります。例えば、文化大革命の際には、音楽が政治的なプロパガンダの手段として利用されていました。音楽の形式や内容は時代の変化を反映し、社会の現状を映す鏡とも言えます。このように、音楽は中国社会の多様性や変化を理解するための重要な手段でもあります。

方言とその重要性

2.1 中国方言の種類

中国には多数の方言が存在し、主な方言には普通話(標準語)を含む北方方言、広東語や閩南語などの南方方言、そして少数民族の言語が挙げられます。普通話は公式の言語として広く使用されていますが、多くの地域では地方の方言が日常会話や文化の中で重要な役割を果たしています。

例えば、広東語は南方で広く使われており、粤劇や広東料理と深く関連しています。広東語独特の発音や語彙は、他の方言とは一線を画しています。また、閩南語(ミンナン語)は台湾や東南アジアの華人コミュニティでも使用され、地域の音楽や文化の中で重要です。これらの方言は、地域独自の文化遺産を守る手段でもあります。

2.2 方言の文化的意義

方言は単なる言語の違いではなく、地域のアイデンティティや文化的な背景を反映しています。方言にはその地域の地理、歴史、社会環境が凝縮されています. これにより、方言を話すことで地域の一体感が生まれ、コミュニティの結束が強化されます。

また、方言は歌や物語、伝説、さらには生活習慣とも深く結びついています。地域の伝承や歌謡は、方言で表現され、独自の文化を綴る重要な手段です。このような文化的な背景を理解することで、その地域の人々がどのように社会を形成してきたかを知ることができます。

2.3 方言における言語的借用の背景

言語の借用は、文化の交流と密接に関連しています。特に音楽関連の借用語は、他の文化との接触によって生まれます。中国の音楽も、多様な文化的影響を受けており、特に外来音楽の形式や楽器が地域の音楽に取り入れられることが多くあります。

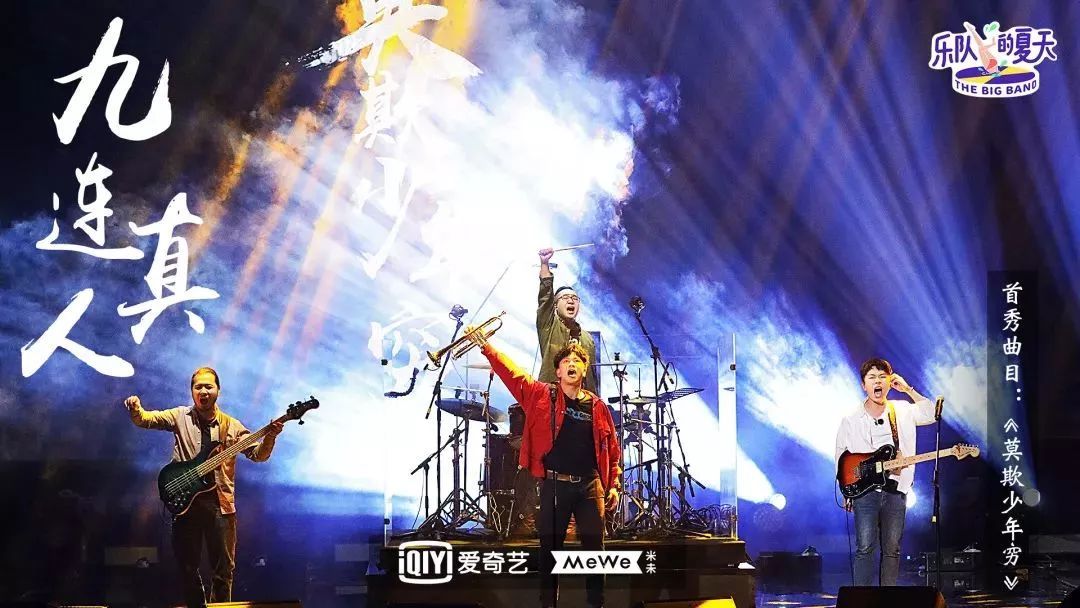

例えば、ジャズやロックなどの西洋音楽が中国に入ってくると、これらの音楽スタイルは中国の伝統音楽と融合し、新しい音楽ジャンルを生み出しました。このように、借用語は単なる言葉の貸し借りではなく、文化全体の変化や進化を反映した現象であると言えます。

音楽関連の借用語の分類

3.1 楽器名に関する借用語

方言における音楽関連の借用語には、楽器名に関するものが多くあります。中国の伝統楽器の中でも、新たに導入された楽器は方言で新しい名称を与えられることがあります。例えば、ギターは普通話では「吉他」と表現されますが、広東語では「意大利琴」と呼ばれることもあります。

こうした楽器名の借用は、地域間の交流を反映しており、音楽のスタイルが移動することによって、新しい用語が生まれるのです。また、洋楽器の影響により、地域独特の音楽が新たな形で発展していることも示しています。このように、楽器名の借用語は地域の文化交流を象徴するものと言えるでしょう。

3.2 音楽スタイルに関連する借用語

音楽スタイルに関連する借用語も数多く見られます。日本語では「ジャズ」に当たる言葉が中国語(ジャズ音楽)として広まり、方言でもそのまま受け入れられています。特に、広東語圏ではジャズが流行し、独自のスタイルを持つBarも多く見られます。

また、映画音楽やポップ音楽といった西洋の音楽スタイルも、各地域の方言で表現されることがあります。「ポップス」は、普通話では「流行音乐」と呼ばれ、各地域でもそれに基づいた音楽が楽しめます。これにより、音楽の多様性と共に、地域の方言が持つ力が再認識されています。

3.3 歌詞や歌名に見られる借用語

歌曲の歌詞や歌名における借用語も興味深い現象です。例えば、外国の人気ソングが中国語に翻訳される際、そのタイトルやキーワードが方言で表現されることがあります。時には、独特の方言が歌詞に反映されることで、歌の持つ意味を深めることにもつながります。

特にトレンディな音楽では、新しい表現方法や流行語が取り入れられ、地域の方言が独自の文脈で使われることがあります。これにより、音楽がより身近に感じられ、聴衆との距離を縮める役割も果たします。このように、音楽関連の借用語は、歌曲の内容を豊かにするだけでなく、地域文化との接触を促進するのです。

地域別音楽関連の借用語の特徴

4.1 北方方言における音楽用語

北方方言圏では、音楽に関する用語の借用は比較적直訳的なものが多い傾向にあります。例えば、民謡でよく使用される楽器や音楽の一種は、他の地域の音楽と顕著な違いを持っています。北方の音楽は力強く、雄大な自然を反映しており、そのため楽器名やスタイルも直訳されることが多いです。

また、北方方言圏では「板胡」や「笛子」のような伝統楽器の使用が一般的です。これらの楽器は地域の民謡や伝説に欠かせない要素であり、それに伴って使用される用語も独自に進化しています。こうした借用語は、地域特有の風土や文化を強調する役割を持っています。

4.2 南方方言における音楽用語

南方方言圏においては、音楽用語の借用がより多様で、外来音楽との接触が活発です。粤劇や広東音楽にみられるように、多種多様な外来楽器やスタイルが取り入れられています。その結果、南方の方言では西洋の音楽用語が定着し、同時に地域独自の表現も豊かになりました。

広東語では、音楽関連の言葉が独自の名称に変化することが多くあります。「イタリアの楽器」は、広東語で「意大利琴」と呼ばれ、地域の文化背景を考慮したインプレッションを与えます。こうした音楽的な借用語は、地域のアイデンティティをより強くする役割を果たしています。

4.3 特殊な方言における音楽的影響

中国には特殊な方言が数多く存在し、それらの方言における音楽用語の借用も興味深いです。例えば、ウイグル語やチベット語といった少数民族の言語が、中国の音楽と融合することで新しいジャンルや音楽スタイルを形成しています。これにより、各地域での音楽用語の日常的な使用が促進されています。

少数民族音楽にも影響を与えられた方言があり、その結果、音楽用語に新たな形が生まれています。たとえば、モンゴルの音楽では「馬頭琴」が使用され、その名称や音楽スタイルが地域の他の方言に取り入れられています。このようにして、借用語は地域間の文化の相互作用を反映する重要な要素となっています。

借用語が持つ文化的意義

5.1 音楽を通じた文化交流

音楽は文化交流の重要な手段です。方言の借用語に見られる音楽用語は、異なる文化との接触を促進し、理解を深める役割を持っています。地域の伝統音楽が他の地域と交わることで、新しいスタイルや形が生まれ、より豊かな文化が形成されます。

例えば、フォークソングやポップミュージックが国境を越えて影響し合うことは珍しくありません。この際に生まれる音楽用語の借用は、例えば歌曲のタイトルやスタイル名に対しても適用されます。この現象は、技術の進歩や国際的な交流によって促進され、音楽が文化交流の重要な場となっていることを示しています。

5.2 借用語が地域文化に与える影響

音楽関連の借用語が地域文化に与える影響は大きいです。方言における外国語の取り入れは、音楽だけでなく、その地域全体の文化的進化をも反影しています。特に音楽スタイルの変化によって、新しい風潮や価値観が地域文化に浸透し、地域のアイデンティティを再定義することができます。

借用語の例として、「ブルース」や「ジャズ」が挙げられます。これらの言葉が普及することで、地域の音楽シーンに新たな影響を与え、現代的な音楽の発展に寄与しています。また、方言による表現が新しい音楽シーンを形成することで、地域文化が活性化します。

5.3 現代における音楽関連の借用語の変化

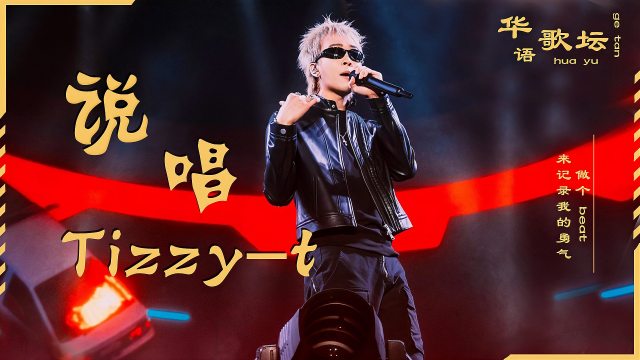

現代情報社会では、音楽のレパートリーが急速に変化しています。この変化の波は、言語にも影響を与えており、音楽関連の借用語も日々進化しています。インターネットやSNSの普及により、新しい音楽ジャンルやスタイルが広まり、それに伴い新たな借用語が生まれています。

特に若者文化では、多種多様な音楽が瞬時に取り入れられ、地域の方言を用いた新しい表現が誕生しています。例えば、ラップ音楽やヒップホップが中国国内で人気を博し、それに伴い特有の用語が地域ごとに使われるようになっています。これにより、音楽と言語が互いに影響し合い、新しい文化が形成されています。

結論

6.1 借用語の未来

借用語の未来については、技術の進化や国際化がますます加速する中で、音楽と文化の変化が影響を与えていくでしょう。新たな音楽スタイルの流入により、方言の中での借用語の進化は避けられません。これにより、未来の音楽文化はさらに多様で、予測できない方向へと進む可能性があります。

また、音楽は文化遺産としての役割も持ち続けます。借用語を通じて、地域文化が再評価され、新たな文化的アイデンティティが形成されるとともに、音楽が持つ教育的側面も重要な課題となるでしょう。

6.2 音楽と文化の持続的な関係

音楽と文化は切り離せない関係にあります。音楽は文化の表現手段であり、その変化は地域の文化の動向を反映するものです。したがって、借用語を通じた音楽の変化は、文化的な交流の重要な一部です。

持続可能な文化の発展には、音楽が果たす役割が大きいです。方言における音楽関連の借用語を理解することで、文化の相互作用や地域の声を感じ取ることができます。これにより、音楽を通じて文化的な対話が生まれ、相互理解が深まることが期待されます。

6.3 研究のための今後の課題

今後、中国の音楽における借用語の研究は重要性を増すでしょう。特に地域方言の影響や変化、また新たな音楽ジャンルに関する理解が深まることで、音楽文化全体の新たな側面が発見される可能性があります。言語学的視点からも、方言における音楽関連の借用語は、文化の理解を豊かにし、繋がりを広げる手段となるでしょう。

そのため、さまざまな観点からの研究が期待され、未来の音楽文化の理解に新たな光を当てることが求められています。「音楽」と「文化」は常に変化し続けるものであり、それらの相関関係を探求することは、文化学の重要な課題となるでしょう。

音楽は人々を結びつけ、地域のアイデンティティを語るものであり、音楽と言葉の交差点に立つことは、私たちの文化的な豊かさを理解する鍵となります。音楽の旅は続き、その中で私たち一人一人が持つ地域の声を大切にしていきましょう。