中国の水墨画は、その詩的な美と深い精神性から、世界中で高く評価されています。水墨画は、単に紙に墨を使って絵を描く技法だけではなく、中国の文化や哲学を反映した芸術形式です。本記事では、水墨画の国際的影響と評価について考察し、その特徴や技法、歴史、さらには現代における位置づけや取り組みについて詳しく見ていきます。

1. 中国の水墨画

1.1 水墨画の定義

水墨画とは、墨と水を主に用いて描かれる絵画のことです。特に、中国の伝統的な画材を使用して、自然や人物を表現することを目的としています。日本の「 sumi-e」もこの流れを汲んでいますが、中国の水墨画は独自の発展を遂げてきました。このスタイルは、濃淡のある墨を巧みに使い、画面上に深みや動きを生み出すことが特徴です。

水墨画は、その表現技法だけでなく、精神的な側面でも重要な意味を持っています。多くの水墨画は、儒教や道教、仏教といった中国の哲学思想と結びついており、単なる視覚的な美しさだけでなく、心の平穏や自然との調和を追求します。これにより、観る者に深い感銘を与える作品が多く存在します。

このように、水墨画は単なる絵画スタイルではなく、文化や哲学が融合した豊かな芸術表現であるといえるでしょう。このため、水墨画を理解するには、中国文化全体への興味が必要不可欠です。

1.2 水墨画の特徴

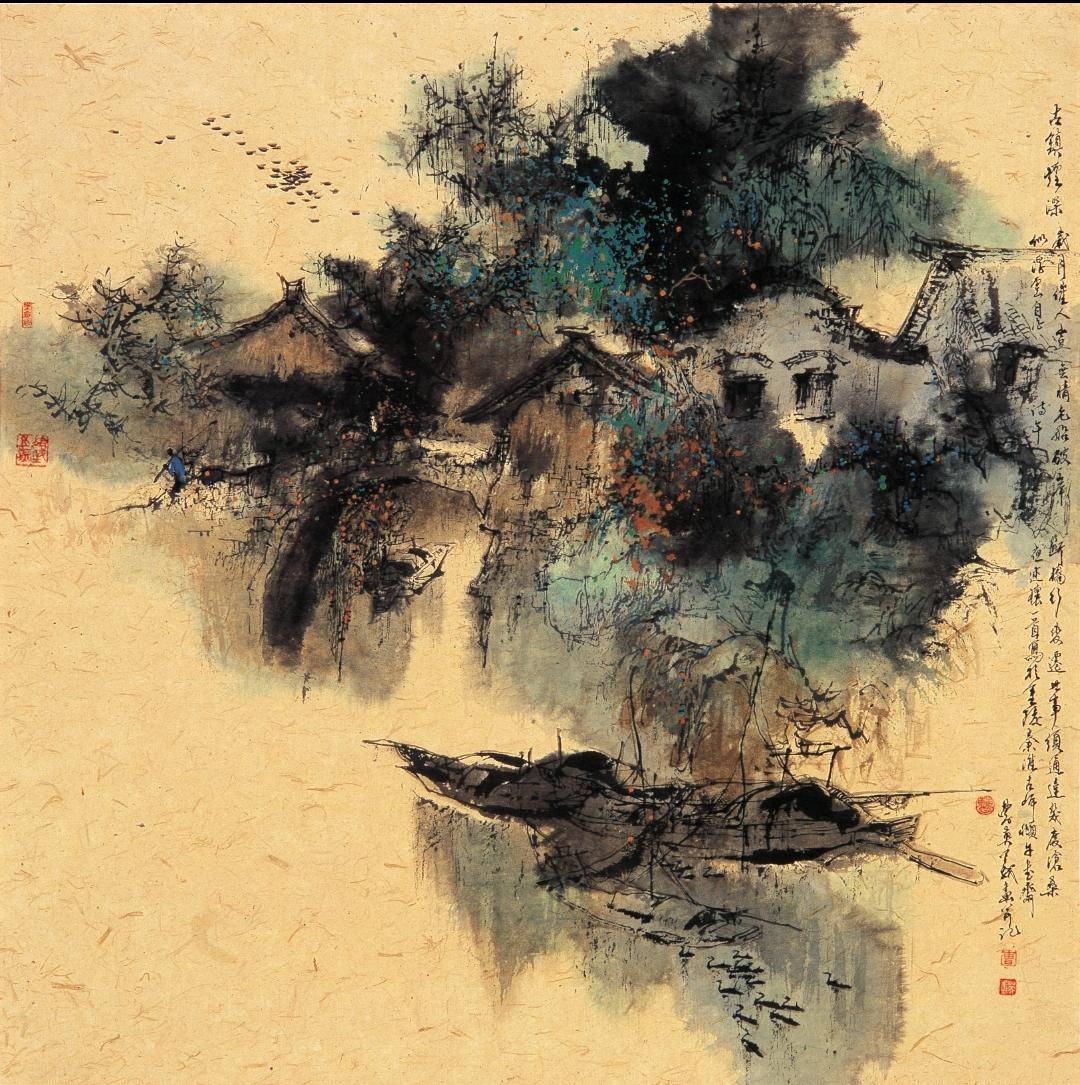

水墨画の特徴は、その自由さと無限の表現力にあります。墨の濃淡や筆使いによって、同じテーマでも全く異なる印象を与えることが可能です。例えば、竹を描く際には、軽やかな筆運びが求められ、流れるような動きが生まれます。一方で、山を描く場合は、力強く、しっかりとした筆使いが必要です。このように、描く対象によって筆の運びが変わり、それが作品の雰囲気を大きく左右します。

また、水墨画では空間の使い方も重要な要素です。多くの水墨画は、余白を持つことで観る者の想像力をかき立てる効果があります。この余白は「無」の表現でもあり、観る者に対して深い思索を促します。この「空間の美」は、日本の禅文化にも取り入れられ、いかにして絵を通じて心の静けさを得るかというテーマに繋がります。

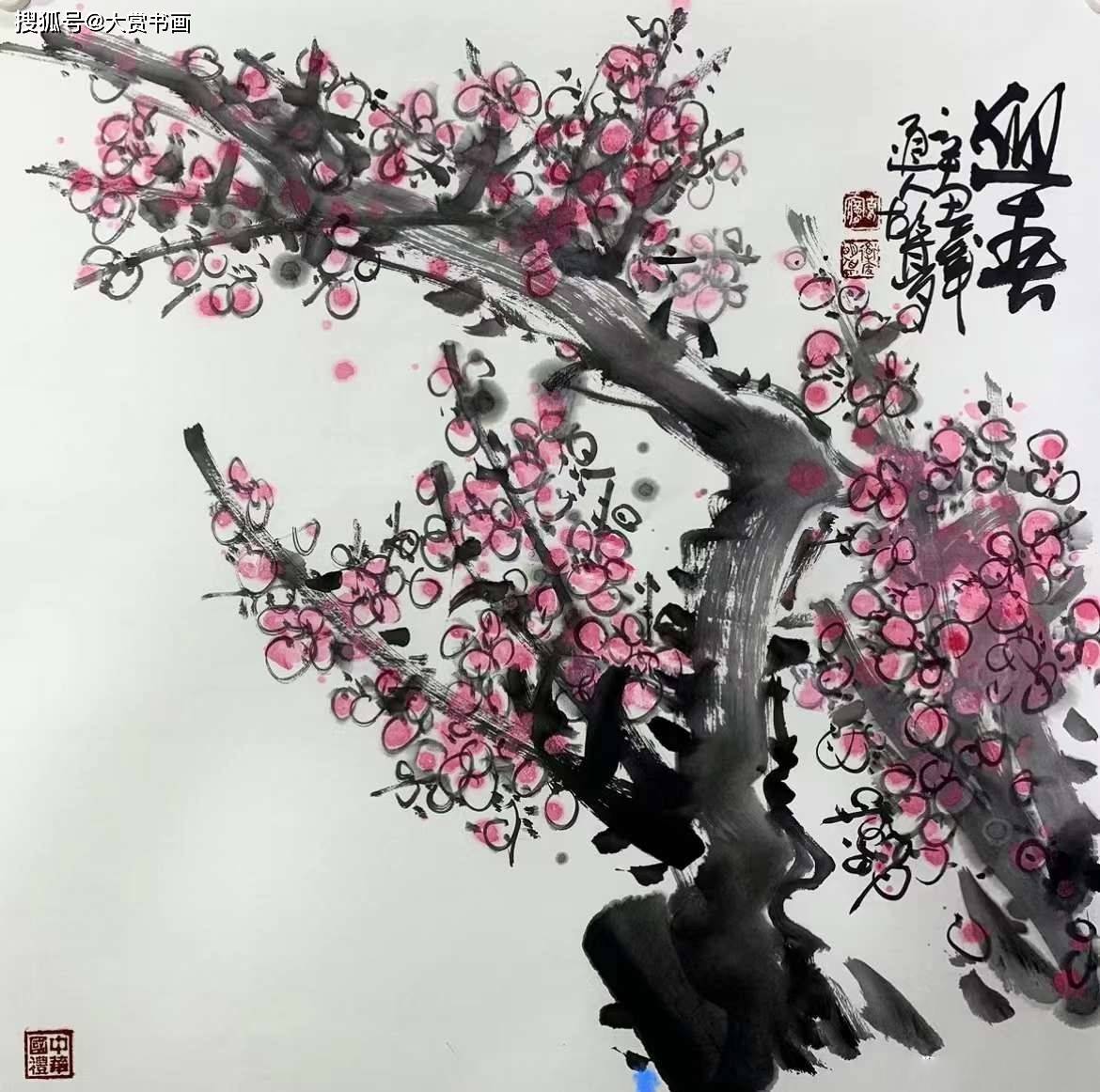

さらに、水墨画には色彩が大きな役割を果たすことがあります。伝統的には墨の使用が主ですが、彩色を少し加えることで、より豊かな表現が可能になります。例えば、梅の花を描く際に、淡いピンク色を使うことで、柔らかさや儚さが際立つのです。このように、色彩の使い方もそれぞれの画家の感性に依存するため、個々の作品にユニークさを与える要因となっています。

2. 水墨画の歴史

2.1 起源と初期の発展

水墨画の起源は、遼朝(907-1125年)や宋朝(960-1279年)にさかのぼります。この時期、詩や哲学が発展し、それに伴い絵画も新しい形態を求めていました。最初の水墨画は、山水画や花鳥画を基にしたもので、その自然の美しさを捉えることが目的とされていました。特に、中国古代の山水画は、儒教の影響を強く受けており、風景を通じて人間と自然の調和を表現しました。

初期の水墨画において重要な役割を果たした画家の一人が、徐渭(1521-1593年)です。彼は、水墨を大胆に扱い、伝統的な技法を超えた自由な表現を試みました。徐渭の作品は、その後の画家に計り知れない影響を与え、水墨画をより自由で個性的なものへと導いていきました。

このように、水墨画の初期の発展は、単なる技術の成長だけでなく、文化的な背景や思想の豊かさが関与しており、その結果、後の水墨画につながる基盤が形成されたのです。

2.2 唐宋時代の水墨画

唐時代(618-907年)には、絵画が官僚制度に組み込まれ、多くの画家が皇族や上流階級に仕えていました。この時期、水墨画が本格的に発展し、多様なスタイルが生まれました。特に、唐代の山水画は、その構図の巧妙さと色彩の豊かさから高い評価を受けています。著名な画家である李白は、詩と絵画の両方に優れた才能を持ち、自然の美しさを描くことで水墨画の魅力を広げました。

その後、宋時代に入ると、水墨画はより洗練されたスタイルへと進化します。この時期、画家たちは自然を観察し、その感動を直接表現することを重視しました。特に、北宋の画家である范寛(Fàn Kuān)は、彼の作品「米やれの山水図」で山の雄大さを表現し、大胆な筆使いが特徴となりました。この作品は、今でも水墨画の代表的な傑作とされています。

このように、唐宋時代は水墨画のスタイルが多様化し、発展した重要な期間であり、現代の水墨画に多大な影響を与えました。

2.3 明清時代の水墨画

明代(1368-1644年)から清代(1644-1912年)の水墨画は、伝統的な技法が確立し、さらなる発展を遂げました。この時期には、官僚主義から解放された個々の画家による自由な表現が重視され、絵画のスタイルは多様性を増しました。特に、明代後期の沈璋(Shen Zhou)や文同(Wen Tong)といった画家は、より抒情的で自然な表現を追求しました。

また、清代には、水墨画の技法が一層多様化しました。特に、工筆技法の発展により、細かな描写が可能になりました。画家の任頤(Ren Yi)は、その独特なスタイルで知られ、特に生物を生き生きと描写することに成功しました。任頤の作品は、色彩豊かで細緻な表現が特徴であり、彼の影響は翌世代の画家にも見られます。

この時期の水墨画は、伝統的な技法の継承と新たな試みが混在しており、その後の水墨画におけるスタイルや技法の原点となりました。

3. 水墨画の技法

3.1 筆使いの基本

水墨画の最も基本的な技法は、筆使いです。中国の水墨画では、筆の使い方には非常に細かなルールが存在します。例えば、筆の持ち方、運び方、圧力のかけ方によって、全く異なる表現が可能になります。画家は、まず筆を水に浸し、その後墨をとります。この時の墨の濃度や水分が、最終的な作品に大きく影響します。

筆使いによって、単純に形を描くだけでなく、作品に動きや感情を込めることができます。例えば、流れる水を表現する際には、素早く直線的なストロークが要求されます。一方、静かな山を描く際には、ソフトで緩やかな筆運びが求められるのです。このように、筆使いは水墨画の命とも言えるもので、そのマスターには長い時間を要します。

筆使いの基本をしっかりと学ぶことで、画家は自分自身のスタイルや感性を形成することができ、最終的にはユニークな水墨画を創り上げることが可能になります。

3.2 墨の濃淡と表現

水墨画では、墨の濃淡のコントロールが非常に重要です。濃い墨はしっかりとした輪郭を生み出し、淡い墨は優雅さや空気感を演出します。この墨の濃淡をうまく操ることが、水墨画の魅力を引き立てる要素です。画家は、どのように墨を使うかを計算し、作品に必要な感情やトーンを乗せていきます。

墨の濃淡を使った作品の例としては、「冬雪山水図」が挙げられます。この作品では、濃い墨で描かれた山々と、淡い墨で表現された雪のコントラストが見事です。この作品が目指すのは、寒々しい冬の凛とした空気感であり、見る者を一瞬でその場に引き込む力があります。

このように、墨の濃淡の表現は作品に深みを与える要素であり、観る者の心を惹きつける重要な技法となっています。

3.3 色彩の利用

水墨画は主に墨を使った表現が中心ですが、色彩の利用も重要な技法です。色を用いることで、作品に生命や感情を加えることができます。中国の水墨画では、淡い色彩を使用して花や鳥を描くことがよくあります。この場合、色彩はあくまで補助的な存在として、作品全体のバランスを取る役割を果たします。

例えば、李秋水(Li Qiu-shui)の作品では、淡い藍色と薄い緑色が使われており、自然の美しさをより引き立てています。このような巧妙な色使いは、水墨画の伝統を尊重しつつ、新しい表現を生み出すための手段となっています。

また、色彩の使い方は、画家の個性やスタイルによっても大きく変わります。一部の画家は、あえて派手な色を使用することで、強い感情を伝えることを重視します。他の画家は、より地味な色使いを選ぶことで、静けさや落ち着きを表現するかもしれません。色彩の利用は、画家の個性やメッセージを映し出す重要な要素として水墨画の中で機能しています。

4. 水墨画の国際的影響

4.1 日本における水墨画の受容

水墨画は、日本にも深い影響を与えています。特に、鎌倉時代や室町時代にかけて、日本の画家たちは中国の水墨画を模倣し、独自のスタイルを構築していきました。日本の水墨画は「 sumi-e」と呼ばれ、情緒や抒情性に重点が置かれています。このスタイルは、中国の影響を受けながらも、日本独自の美学を反映しています。

特に有名な画家としては、雪村(Sekisui)や今泉(Imaizumi)などが挙げられます。彼らは、中国の技法を取り入れつつ、日本の自然や文化をテーマにした作品を多数制作しました。たとえば、雪村の「竹林の秋」では、日本らしい風景が巧みに表現されており、見る者に情感を伝えます。

また、日本では、江戸時代に入ってからも水墨画は繁栄し続けました。この時期、浮世絵と融合し、新たなスタイルを生み出しました。このように、水墨画は日本においても重要な位置を占めており、文化的交流の結果として進化してきました。

4.2 西洋美術への影響

西洋美術においても、水墨画はある種の影響を持っています。特に、19世紀の印象派の画家たちは、中国の水墨画からインスピレーションを受けたことが知られています。彼らは、従来の西洋美術にとらわれない、色彩と光の扱いを探求する中で、水墨画の自由な表現に魅了されました。

例えば、印象派の画家モネは、光と色彩を水墨画のスタイルで捉えようとしたと言われています。彼の作品には、水墨画特有の「余白」を取り入れ、光の反射や柔らかい風景を描く手法が見て取れます。このように、西洋美術は水墨画の影響を受けることで、新しい表現様式を模索するきっかけとなりました。

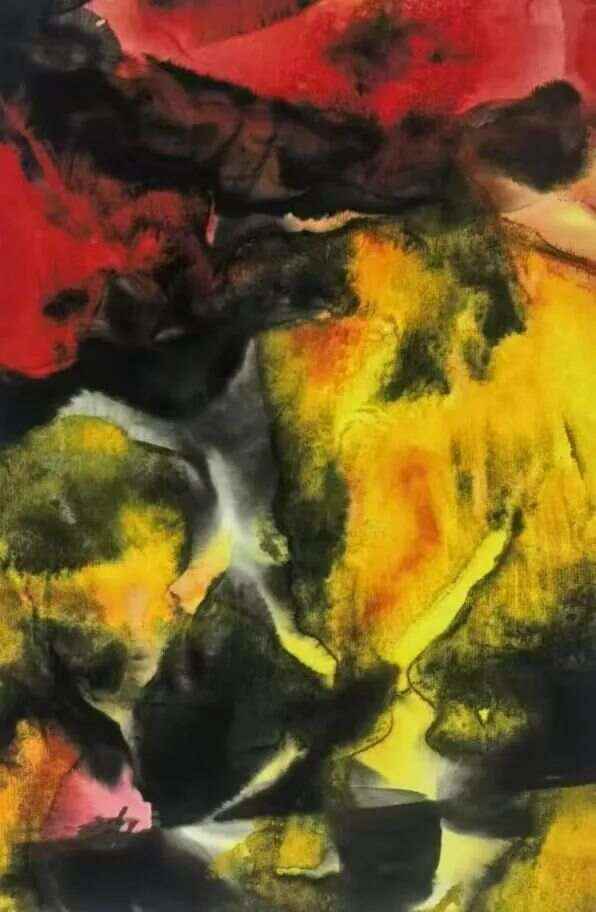

さらに、20世紀に入ると、アメリカやヨーロッパのアーティストたちが水墨画の技法を取り入れ、さらに新しいスタイルを生成しました。特に、アクションペインティングや抽象表現主義が会話を引き起こすきっかけとなったのです。このように、西洋美術においても水墨画は影響力を持ち続けているのです。

4.3 現代アートとの融合

水墨画は、現代アートとの融合においても注目されています。アーティストたちは、水墨画の伝統を尊重しながら新たな表現を模索し、その可能性を広げています。例えば、中国の現代アーティストである艾未未(Ai Weiwei)は、伝統的な水墨画を用いた作品を展開しており、社会的なメッセージを込めた新しいアートを創り上げています。

さらに、国際的なアートシーンでは、水墨画をテーマにした展覧会も頻繁に開催されています。アートフェアやギャラリーでは、伝統的な水墨画に現代的な解釈を加えた作品が多く見受けられ、観覧者の関心を集めています。このように、水墨画は現代アートの文脈においても新しい価値を創造し続けています。

また、テクノロジーの進化により、水墨画の表現技法も広がっています。デジタルアートにおいて、水墨画の要素を取り入れた作品が増えており、伝統技法との親和性が高まっています。こうした新たな試みは、水墨画が時代を超えて多様な形式で進化する可能性を示唆しています。

5. 水墨画の評価と現状

5.1 現代における水墨画の位置づけ

現代において、水墨画はなお重要な文化財として評価されています。特に、文化的な遺産としての価値が高まりつつあり、世界中の美術館やギャラリーで取り上げられることが増えています。これにより、多くの人々が水墨画の魅力を再発見し、国際的な評価が高まっています。

さらに、現代の写真技術や映像技術の進歩により、水墨画の表現がデジタルアートや他の芸術形式にも影響を与えています。これにより、次世代のアーティストたちが水墨画の技法を取り入れた新しい作品を生み出す機会が増えています。

このように、水墨画は単なる伝統的な芸術形式ではなく、時代の変化に合わせてその価値を高めつつあるのです。

5.2 水墨画保存の取り組み

水墨画の保存や継承に関する取り組みも重要視されています。特に老舗の美術館や大学では、若いアーティストが水墨画の技術を身につけるためのプログラムを提供しています。これにより、水墨画の伝統と技法が次世代へと引き継がれることを期待されています。

さらに、近年では国際的な展覧会やワークショップが開催され、水墨画の技術や文化を共有する動きも活発化しています。特にアジア圏では、水墨画に関するイベントや展示会が増えており、国際的な交流が進んでいます。このような活動は、水墨画の継承だけでなく、異なる文化間での理解や共感を深める役割も果たしています。

5.3 国際的な展覧会とイベント

水墨画の国際的な評価は、各地で開催される展覧会やイベントを通じて高まっています。特に、文化交流を目的とした国際的なアートフェアでは、水墨画が重要な位置を占めており、多くの作品が出展されています。これにより、アーティスト同士が交流し、作品についての意見交換が行われ、新たなネットワークが築かれています。

近年では、中国国外でも水墨画のスタイルを取り入れたアーティストが増えており、ジャンルを超えた作品が生まれています。このように、水墨画は国境を越えてその魅力を広めており、今後も注目すべきアートフォームであることは間違いありません。

終わりに

水墨画は、中国の文化・歴史を反映しつつ、国際的にも評価されるアートです。その魅力は、ただ美しいだけでなく、深い精神性や心の安らぎを提供してくれます。特に現代においては、その可能性がますます広がりを見せています。私たちは、水墨画が果たす役割やその影響に目を向け、これからもその価値を認識し続けることが大切です。水墨画の道を歩む多くのアーティストたちが、伝統の中に新しい息吹を吹き込むことで、未来にどのような展開があるのか、非常に楽しみです。