大運河は、古代中国における偉大な水路ネットワークであり、その歴史は何千年にもわたります。この大規模な建設物は、単なる運河ではなく、中国の経済、文化、政治に深い影響を与えてきました。この記事では、大運河の歴史的背景について詳しく見ていきます。

大運河の概要

大運河とは

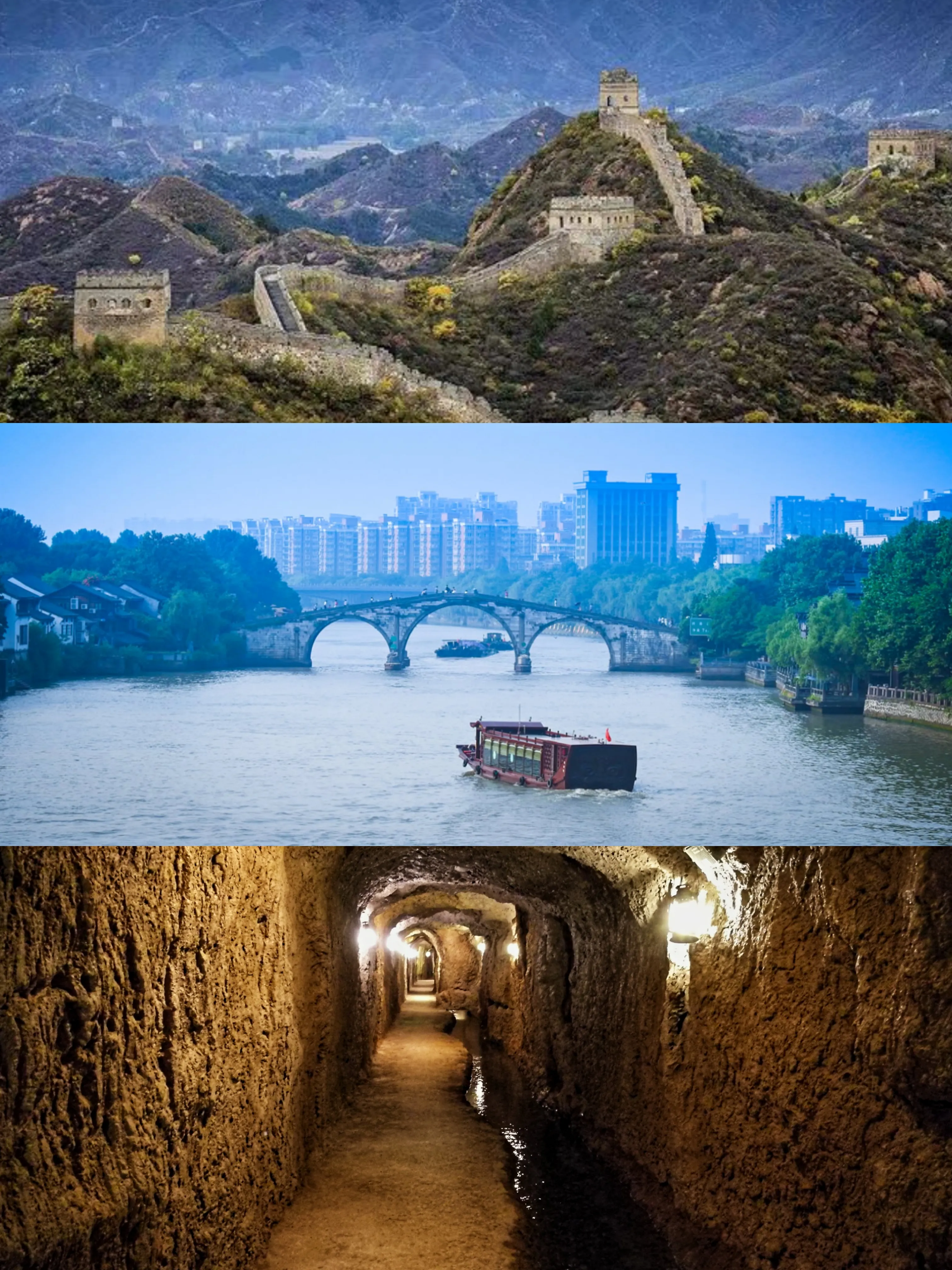

大運河は、中国を南北に結ぶ全長およそ1,800キロメートルの運河網です。最初の建設は紀元前5世紀に遡り、隋代(581年 – 618年)に大規模な整備が行われました。主な目的は、北方の黄河流域と南方の長江流域を繋ぎ、物資の輸送を円滑にすることでした。この運河は、農産物や穀物の運搬にとどまらず、商業活動を活性化させ、民間経済の発展にも寄与しました。

また、大運河はただの輸送手段だけではありません。運河沿いには多くの都市が栄え、商業や文化の発展に大きな役割を果たしました。例えば、運河に面した都市である杭州や揚州は、多くの文化人や商人が集まり、様々な文化が交わる重要な場所となりました。このように大運河は、物理的な橋であると同時に、文化的な橋とも言える存在です。

地理的には、大運河は北方の乾燥した土地と南方の湿潤な土地を結ぶ重要なルートでもあります。この地域間で物資を効率的に移動することで、経済的な格差を縮める役割を果たしてきました。大運河が整備される前は、交通手段が限られ、物資の移動が困難でしたが、その後の発展により、多くの人々が利便性を享受できるようになったのです。

大運河の地理的意義

大運河の地理的意義は、その構造的な特徴に表れています。川や湖を繋ぐことで、自然の地形を最大限に活用した運河は、効率的な輸送を可能にしました。特に水運は、乾燥した土地や山岳地帯を通る道路と比べて、安定した輸送手段として重宝されました。この特性は、農業経済が主流であった時代において、運河が益々重要視される要因となりました。

古代中国では、主要な農産物が生産される地域と消費地域が異なり、その間の輸送コストの低減が求められていました。大運河によって、北方地域から南方地域へと穀物を効率よく輸送できるようになり、経済の安定と発展を支える要請が成り立ったのです。また、運河の存在により、洪水や旱魃といった自然災害の影響も軽減され、より計画的な農業が可能となりました。

さらに、大運河は若い農業労働力の移動を促進し、人口の動きにも影響を与えました。労働力の移動がスムーズになった結果、農業が盛んな地域では労働力を確保でき、他の地域では新たな市場の発展が進むといった一連の流れが生まれました。このように、大運河はただの水路に留まらず、中国全土の経済活動に深く根ざした存在といえるでしょう。

大運河の建設背景

古代中国の水利工事

大運河の建設は、古代中国における水利工事の一環です。中国では古くから水の管理が重要視されてきました。例えば、紀元前2000年頃の夏王朝時代には、黄河の治水が行われ、堤防や灌漑システムが発展しました。これにより、耕作地が増加し、食糧生産が安定し始めたのです。水に対する理解と技術の向上は、後の大運河建設における基盤となりました。

隋代に入ると、全国的に水路の整備が進み、大運河の建設が本格化します。この時期の水利工事では、古代の技術を駆使しながら、高度な土木技術を利用しました。特に重要なのは、河川の流れを巧みに利用するために、地形に合わせた緻密な設計が行われたことです。このような技術的な革新により、数百キロメートルの運河が短期間で完成したのです。

また、古代の水利工事には多くの人々が関わりました。国家が直接雇った労働者だけでなく、各地域の農民たちも動員され、共同作業に参加しました。運河の建設は、地域間の絆を深める一方で、国家への忠誠心を高めるための教育的な側面も持っていました。大運河の建設は単なるインフラ整備に留まらず、社会全体を巻き込む大プロジェクトだったのです。

経済的な必要性

古代中国では、経済的な理由から大運河の建設が需要されました。当時、南方の長江流域では豊かな農業が営まれており、北方には乾燥した土地が広がっていました。南北間の物流は、物資の交換を促進するだけでなく、経済の活性化にも繋がっていましたが、従来の陸路では輸送効率が低く、コストがかさむことが問題でした。このような背景から、大運河の建設が重要視されるようになったのです。

具体的には、南方から北方へ穀物を効率よく輸送する手段としての運河の必要性が高まりました。隋代の初めより、北方での穀物不足が深刻化し、南方からの迅速な供給が求められるようになります。そのため、国家は大規模な運河網の構築を進め、経済的な安定を図ろうとしたのです。このような経済的背景は、運河建設を後押しした重要な要因です。

さらに、運河が整備されることで、商業活動が格段に活発化しました。運河沿いには市場が形成され、商人たちが集まることで様々な商品が取引される場も生まれました。これに伴い、地域経済も発展し、明代や清代にかけては、大運河沿いの都市が長大な経済圏を形成するまでに至ったのです。

政治的な動機

大運河の建設には、政治的な意図も大いにありました。特に隋代の皇帝は、国家の権力を強化するために運河の建設に取り組みました。彼らにとって、物流を管理できる運河は、経済を支配し、国家の中央集権を強化するための強力な手段だったのです。この政策は、国を一つにまとめるための重要なステップでもありました。

また、運河は軍事的にも重要な役割を果たしました。北方の異民族が脅威となる中、軍隊の即応性を高めるために水運の整備は欠かせないものでした。運河が存在することにより、兵士や物資の移動が容易になり、迅速な対応が可能になりました。この背景には、当時の皇帝たちの治国戦略が密接に関わっていたのです。

さらに、運河の存在は、各地方の特色を生かした行政を促進しました。地方政府は、運河沿いの都市の発展を通じて統治を強化し、均衡の取れた地域社会を築き上げることが期待されました。そのため、大運河は単なる交通手段に留まらず、政治的な権力の象徴ともなっていました。運河を制することが、そのまま国家を制することに繋がっていたのです。

大運河の歴史的な重要性

経済の発展に与えた影響

大運河は中国の経済発展に大きな影響を与えました。特に、農業生産物の流通が容易になることは、農村経済の安定と発展を支える基盤となりました。運河が整備される以前は、農作物を陸路で輸送することが多く、多くの時間と労力を要していました。しかし、大運河の存在により、水運が利用できるようになり、穀物や農産物の輸送時間が大幅に短縮されたのです。

例えば、南方で生産される米や野菜が北方の大都市へと迅速に送られるようになると、北方の食糧状況は改善され、安定した販売先が確保されることで農民の収入も増加しました。このような現象は、全国的な経済のネットワークを形成し、各地の産業を活性化させるまでに至ったのです。大運河は、中国経済の血管としての役割を果たし続けたわけです。

また、商業活動も運河の影響で大きく変化しました。運河沿いに新たな市場や商業地区が形成され、多くの商人が集まるようになりました。こうした商業の発展は、地域経済の繁栄を生み出し、全国規模での流通ネットワークが築かれる要因となったのです。運河を通じた商業活動は、市場の多様化や競争の激化にも繋がり、経済全体をさらに活発化させました。

文化交流の促進

大運河は、物資の輸送だけでなく、文化の交流にも重要な役割を果たしてきました。運河沿いの地域は、様々な文化が交わる場となり、人々の往来を通じて新たな思想や技術が広がっていったのです。特に、文人や芸術家たちは運河を通じて他地域に移動し、そこでの交流が新たな文化の形成に寄与しました。

例えば、揚州や杭州などの都市は、運河を通じて多くの文化人が集まり、文学や芸術が豊かに実を結ぶ場となりました。これにより、地域の特色や独自の文化が生まれるとともに、他地域との相互作用が活性化しました。運河は、単なる物質的な繋がりだけでなく、精神的な交流の場ともなっていたのです。

また、宗教や哲学も運河を通じて広がりました。特に僧侶や学者たちが移動することによって、仏教や道教といった信仰が異なる地域に根付く助けとなりました。運河は、社会的なつながりを育む基盤としての機能を果たし、異なる文化が共存する環境を作り出したのです。この文化交流は後の中国文学や絵画など、多くの分野に影響を与えることとなりました。

軍事的戦略の役割

大運河は軍事的にも大きな意義を持っていました。特に緊迫した時代には、水運を利用して迅速に兵力や物資を移動させることができたため、軍事戦略の要として機能していました。特に北方の異民族との争いが激化した時、運河は軍の補給路を確保するための生命線となりました。

このように、運河が整備されることにより、中央政府は軍事的な動員を容易にし、地方における防衛力も強化されました。運河を利用した兵力の迅速な移動は、敵に対する戦略的優位性を保つための重要な要素でもありました。運河があることで、戦いの際に必要な物資や食料も迅速に供給することができ、戦局を有利に導く要素となったのです。

また、運河の存在は、地方統治の強化にも寄与しました。地方政府は運河を通じて中央政府への忠誠を示すことができ、各地の安定を保つために運河の管理が重要視されました。その結果、地方における治安維持や災害時の応答も円滑に行われるようになり、国家全体としての防御力が高まりました。

このように、大運河は軍事的中立性を保つためだけでなく、国家の全体的な安全保障に寄与する重要なインフラとしての役割を果たしていました。運河を制することは、国を守ることとも言えるほど、国の安全に深く関わっていたのです。

大運河の変遷

時代ごとの変化

大運河は、歴史の中で何度も変遷を遂げてきました。古代の建設から始まり、隋代の整備を経て、唐代や宋代にかけてその重要性は増していきました。特に、宋代には商業活動が活発化し、運河沿いの地域は繁栄を迎え、新たな文化が生まれるとともに、経済圏がさらに広がりました。これにより、運河はただの輸送路ではなく、文化の交差点としての役割を果たすようになります。

また、元代に入ると、大運河はさらに改修され、交通の利便性が向上し、多くの人々が往来するようになります。この時期は、モンゴル帝国が成立したことにより、異なる文化や民族が交わる新たな時代が到来しました。その結果、運河はインフラとしてだけでなく、異文化交流の場ともなり、様々な影響を受けることとなりました。

清代には、運河の重要性は変わらず、むしろ産業が発展する中でその役割が再確認されました。しかし、19世紀に西洋列強の侵略が始まると、大運河は新たな運命を迎えます。産業革命の影響を受けて、鉄道が発展し、運河の重要性が相対的に低下することになるのです。このような流れの中で、大運河の役割は徐々に減少し、近代に至るまで様々な試練を経てきたのです。

政治的事件との関連

大運河の変遷は、多くの政治的事件と密接に関わっています。例えば、元代には南宋の滅亡を受けて大運河が再整備され、新たな支配者層の要求に応じて改良が行われました。運河沿いに形成された都市は、彼らの権力の象徴としても利用され、経済基盤として国家を支える役割を果たすのです。

また、清代末期の政治的混乱や革命の波が運河にも影響を及ぼしました。清朝の衰退に伴い、地方勢力が台頭し、運河が戦闘や対立の場となることもありました。この場合、情報の流通や物資の移動が滞ることで、経済活動が悪化し、運河沿いの地域が大きな影響を受けました。

さらに、近代化の波の中で、運河の役割は次第に変わっていきます。鉄道や高速道路が普及する中で、大運河の重要性は失われる一方で、歴史的な文化財としての価値が再認識されるようになりました。このように、運河は時代背景や政治状況に応じてそれぞれ異なる役割を果たし続けた歴史的な存在であり、その変遷を通じて中国の歴史を物語る一端を担っています。

近代化と現在の状況

近代化が進む中で、大運河の意義は再評価されています。鉄道の発展に伴い、一時はその重要性が低下したものの、近年では観光資源や歴史的遺産としての価値が見直されるようになりました。運河沿いには、多くの歴史的な遺産が存在し、観光地としても注目を集めています。例えば、運河の美しい景観や、関連する文化行事が観光客を惹きつける要因となっています。

また、環境問題や持続可能な開発の観点から、大運河の再生計画も進められています。過去の運河の流れを復元することで、地域住民の生活の質を向上させる試みが行われており、地域経済の振興にも寄与しています。水質の改善や周辺環境の保護といった取り組みも行われ、運河を利用したエコツーリズムの推進が図られています。

さらに、大運河は歴史的なシンボルでもあります。その存在は、中国の歴史や文化を象徴するものであり、国民のアイデンティティにも影響を与えています。現在、日本や世界中からの観光客が訪れる中で、大運河は再び注目を浴び、新たな歴史のページを刻む存在として生き続けています。

大運河と日本の関係

日本への影響

大運河の存在は、日本にも間接的な影響を与えました。古代から中世にかけて、中国と日本の間の交流は盛んであり、多くの文化が互いに伝わりました。特に商業や文化の面で、大運河を通じて流れてきた情報や商品の影響は、日本の発展にも寄与したのです。

例えば、唐代や宋代における中国からの輸入品、特に陶磁器や絹製品は、当時の日本にとって非常に価値の高いものでした。また、これらの品々は、大運河を経由して日本に伝わり、貿易を通じて文化や技術が交流する重要なチャネルとなるのです。このようにして、大運河は、時を超えて日本と中国の関係に影響を与えました。

近代に入ると、日本の近代化の過程でも大運河の役割は見過ごされません。明治維新以降、日本は急速に近代化を進める中で、中国の事例を参考にしました。これにより、公営交通網や水運の整備が行われ、国内での物流が発展し、近代都市への成長を促しました。その際、中国の大運河の構造や運営方式が、日本の公共事業や都市計画に影響を与えたことは重要な点と言えるでしょう。

また、日本の文学や芸術においても、中国との交流が影響を与え続けました。大運河沿いに栄えた文化が日本の芸術や文学に触発され、さまざまな形で昇華されていくことが見られました。現代においても、中国文化が日本に与える影響は続いており、大運河はその根元にある重要な要素として位置付けられています。

文化的な交流

大運河を通じて中日間の文化交流は一貫して続いてきました。古代から近世にかけて、多くの日本の僧侶や学者が中国を訪れ、運河沿いの都市で修行や学問を重ねました。特に、儒教や仏教が日本に伝わる際には、運河が重要な役割を果たしたとされており、日本の精神文化に大きな影響を及ぼしました。

また、唐代や宋代の中国文学や画風が日本の詩や絵画に影響を与えました。例えば、平安時代の日本貴族たちは、唐の詩を模倣したり、その技術を取り入れることで、独自の詩歌や絵画を育む基盤を形成したのです。この交流は、双方の文化の発展に寄与し、時空を超えた共鳴を生んだと言えるでしょう。

さらに、近年においても日本の現代文化が中国において影響を与える機会が増えています。アニメやマンガ、さらには日本文化そのものが中国国内で人気を博しています。その背景には、歴史的なつながりや文化的な交流が存在しており、大運河の存在がそのルーツに位置づけられることも珍しくありません。

現代における大運河の学び

現代社会において、大運河の存在は過去の教訓や価値を再評価するきっかけとなっています。運河が持つ歴史的及び文化的な意義を見直しつつ、それに基づく新たなアイデアが生まれています。例えば、持続可能な水運の観点から、人々が古代の技術や知恵を学び直す動きが見られます。

また、大運河の価値が観光業への恩恵をもたらす中で、地域の活性化を図るプロジェクトが増えています。地域住民や地元の団体が協力し、運河の歴史や文化を伝えるイベントやツアーが開催され、国際交流の場としても注目されています。このような取り組みは、運河が持つ歴史的な意義を持続しながら、新たな形での交流を促進しています。

さらに、歴史的な建造物や文化遺産を保存し、未来に伝えることも重要なテーマとなっています。地域の歴史を尊重しながら、次世代へ引き継ぐことは、運河がもたらした教訓を今に生かすための鍵です。大運河を巡る活動は、過去だけでなく、未来への橋渡しにも繋がる可能性を秘めています。

まとめ

大運河は、中国の歴史、文化、経済において非常に重要な役割を果たしてきました。その建設背景にある水利工事や経済的な必要性、政治的な動機も含めて、多くの側面からその意義を考察することができます。また、時代ごとの変遷や日本との関係も含めて、運河は単なる交通手段だけではなく、人々の生活や文化に深く根付いた存在となりました。

現代においても、大運河は生き続けています。それは、歴史的な価値を持つだけでなく、地域の文化や経済を支える重要な資源として再評価されているからです。運河の存在とその歴史を理解することで、私たちは今日の中国をより深く洞察することができるでしょう。ぜひ、大運河の魅力を再発見し、その教訓を未来に活かしていきたいと思います。