陳独秀(ちんどくしゅう)は、中国近現代史において欠かせない重要な思想家であり、新文化運動のリーダーの一人です。彼の影響力は、彼が生きていた時代だけでなく、今日の中国や世界の思想にまで及んでいます。本稿では、彼の生涯や思想、そして新文化運動が中国社会に与えた影響について詳細に探求していきます。

1. 陳独秀の生涯と背景

1.1 幼少期と教育

陳独秀は1879年に華北の安徽省で生まれました。彼は儒教の影響を受けた家庭に育ち、幼少期から漢詩や古典文学に親しみました。彼の教育は、伝統的な科挙教育に基づいていましたが、後に彼は新しい思想を求めて西洋文学や哲学にも手を出すようになります。特に、彼の青春時代は清末の改革運動や西洋思想の流入という時代背景の中で、非常に重要な時期であったと言えます。

若いころの彼は、東京へ留学し、そこで国際的な視野を広げました。西洋の思想に触れることで、彼は伝統的な価値観や儒教に対して疑問を抱くようになり、特に個人の自由や平等の重要性を強く認識するようになりました。この経験は、彼の後の思想に大きな影響を与えることになります。

1.2 政治活動と思想形成

彼が帰国した後、陳独秀は政治活動に積極的に関与するようになりました。彼は学生運動に参加し、早くもリーダー的な立場に立ちました。特に、彼は1905年に成立した同盟会(どうめいかい)に参加し、清王朝の打倒を目指す活動に力を入れました。しかしながら、彼は武力による革命ではなく、思想による変革が重要であると考えるようになり、この考え方は彼の思想の基盤となります。

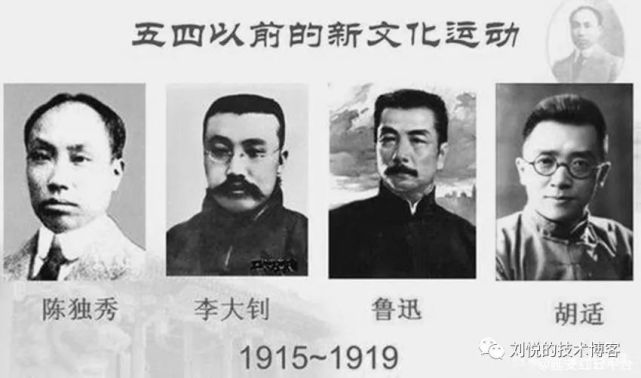

1915年、彼は「新青年」という雑誌を創刊しました。この雑誌は彼の思想を広めるための重要な媒体となり、若い知識人たちに多くの影響を与えました。特に、「新青年」では、儒教批判や民主主義、科学の重要性について多くの記事が掲載され、これによって新文化運動の一翼を担うことになります。

2. 新文化運動の概念

2.1 新文化運動とは何か

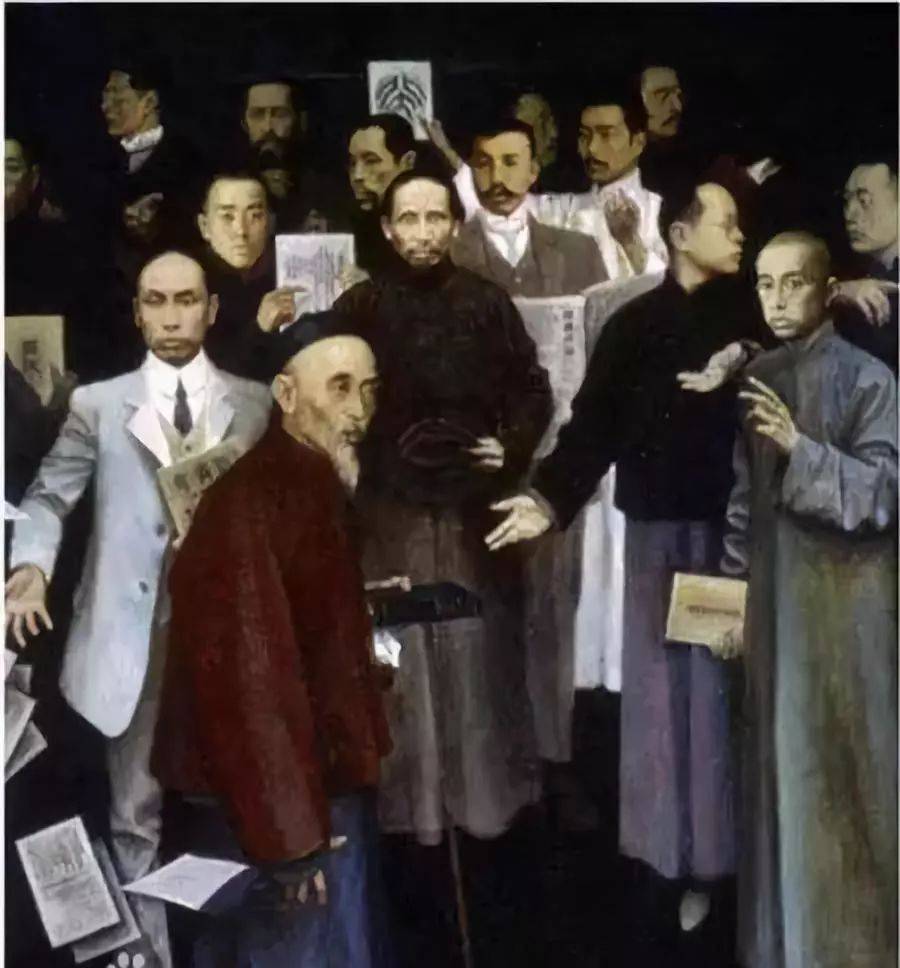

新文化運動は、1910年代から1920年代にかけて中国で展開された大規模な思想運動であり、伝統的な中国文化や儒教の価値観に対抗する形で新しい文化を構築しようとするものでした。この運動は、特に若い知識人たちに支持され、彼らの間で新しい思想や理念が広がっていきました。主な焦点は、「人間の自由」と「科学的思考」の重要性でした。

新文化運動の中心課題は、封建的な価値観や伝統的な教育からの脱却でした。具体的には、ラディカルな思想家たちが伝統的な儒教に対して猛反発し、個人主義や平等主義、民主主義を積極的に主張しました。この運動によって、中国の社会全体に大きな変化がもたらされることになります。

2.2 新文化運動の主要な主張

新文化運動の主要な主張は大きく分けて三つあります。「科学とデモクラシー」、「赤裸々な個人主義」、「文化を重視した教育」です。これらは、当時の中国における知識人の革命的な考えを基にしていたのです。

第一に、「科学とデモクラシー」は、新文化運動の中核的なテーマでした。これにより、科学的な思考方法や合理的な議論を通じて、社会の問題解決を目指すという姿勢を強調しました。陳独秀は、特にこの点を強く訴え、「近代化のためには科学的思考が欠かせない」と主張しました。

第二に、「赤裸々な個人主義」は、個人の権利や自由を重視する考え方です。知識人たちは、個人が自分の意志で社会に貢献することが重要であり、個人の自由が保障されてこそ、健全な社会が成立するという観点から、この主張を広めました。

最後に、「文化を重視した教育」は、伝統の教育システムを見直し、新しい教育理念を導入することの重要性を説きました。特に、自己探求や批判的思考を養う教育が求められました。このような新しい教育モデルは、その後の中国教育に大きな影響を与えることになります。

3. 陳独秀の思想の核心

3.1 民族自覚と文化の再評価

陳独秀の思想の核となる部分は、民族自覚とその文化の再評価です。彼は、特に西洋文化に影響されて、自己の民族や文化を再評価する必要があると考えました。彼の見解では、中国は自国の古典や伝統を尊重しつつも、それらが持つ問題点を批判的に見つめることが重要だとしました。

また、彼は中国の「国民性」を強調し、独自の文化や精神を再認識することによって、民族の自立を可能にするとしています。このように、文化の再評価は、民族意識の向上につながると彼は考えました。彼は、民衆の意識を高めることで、中国全体の改革へとつながると信じ、自らの活動を続けました。

3.2 科学と民主主義の重要性

陳独秀はまた、科学と民主主義の重要性を強く訴えました。彼は、科学的な思考方法を教育現場に取り入れ、古典的な権威に疑問を持つことを奨励しました。彼の視点では、科学は人間の知識を深めるだけでなく、社会の進歩にも寄与するものであるとしました。

民主主義に関しては、彼は個人の自由と権利が保障される社会が真の民主主義であると主張しました。彼は、単に形式的な選挙だけではなく、実質的な市民の自由と権利が必要であると考え、これが中国社会の発展には不可欠であるとしました。このように、陳独秀は単に思想家としてだけでなく、社会運動の先導者としてもその影響力を発揮しました。

4. 新文化運動が中国社会に与えた影響

4.1 教育改革と思想の自由

新文化運動は、中国における教育改革の重要な契機となりました。特に、伝統的な儒教教育から脱却し、個人の自由な思考を重視する方向に進むことになりました。この時期、それまでの教育モデルが見直され、新たな教育システムが導入されるようになります。例えば、民国成立に伴って大学が増加し、様々な専門分野が開設されるようになりました。

また、思想の自由という観点からも重要な影響を及ぼしました。新文化運動は、さまざまなイデオロギーや思想が自由に議論される場を提供し、例えば、マルクス主義やアナーキズムといった革新的な思想が広まっていきました。しかし、これは同時に保存されるべき伝統も考慮する必要があったため、思想的な混乱を生む要因にもなりました。

4.2 文学と芸術への影響

新文化運動は、文学や芸術の発展にも大きな影響を与えました。「五四運動」として知られるこの時期、若い作家たちが自らの感情や社会問題に基づいた新しい文学を創作し始めました。例えば、現実主義的な作品や、社会批判をテーマにした作品が多く誕生しました。

文学においては、従来の古典中国文学から脱却し、口語体を使った新しい小説が書かれるようになりました。作家の魯迅(ろじゅん)や巴金(はきん)などがその代表例です。彼らの作品は、民衆の苦しみや社会の矛盾を鋭く描写し、多くの人々に共感を呼び起こしました。

芸術の分野でも、新しい美術運動が盛んになりました。西洋の技法やスタイルの導入が進み、伝統的な中国画とは異なる表現方法が模索されるようになりました。この変化は、中国の芸術界における多様性を促進し、国際的な視野を持った作品の創作を可能にしました。

5. 陳独秀の思想の現代的意義

5.1 陳独秀と現代中国の思想家たち

陳独秀の思想は、現代の中国においても多くの思想家たちによって引き継がれています。彼が提唱した科学的思考や民主主義の重要性は、今日の中国における社会改革や教育改革の基盤とされています。特に、国家が発展する中で個人の権利や自由が尊重されることが求められている現在、彼の思想はますます重要な意味を持つようになっています。

今の時代においても、自由、平等、民主主義といった理念が重要視されており、これらは陳独秀の思想から大きな影響を受けています。例えば、彼が強調した「個人の自由」は、今でも多くの学者や運動家によって訴えられ続けています。このように彼の思想は、単に歴史的文脈にとどまらず、現在進行形でも重要な影響を与えています。

5.2 新文化運動の継承と発展

新文化運動自体も、今日は多くの継承者によってその理念が発展し続けています。特に、次世代の教育者や文化人たちによって、民主主義や自由な思考が新たな形で再解釈され、社会において活かされています。現代の中国では、教育における自由が重視されており、多様な価値観を受け入れることが試みられています。

また、グローバル化が進む現代において、国際社会との関係を見据えた教育や文化政策も重要になっています。陳独秀が生きた時代に求められていた変革は、今日の中国においても引き続き重要なテーマとされています。このように、新文化運動とその継承は、時代が変わっても変わらない理想として存在し続けているのです。

6. 結論

6.1 陳独秀と新文化運動の総括

陳独秀の生涯や思想、そして新文化運動が中国社会に与えた影響は、時代を超えて意義深いものです。彼が追求した科学と民主主義、個人主義の理念は、今日においても多くの人々によって評価され、継承されています。新文化運動は、単に文化や教育の改革にとどまらず、思想的な自由や多様性を推進する力となりました。

6.2 未来への考察

未来を見据えた際、陳独秀たちがもたらした思想の意義はますます重要です。個人の自由や権利、社会の書道が求められる現代において、彼が提唱した思想や運動は、より多様な視点から再評価されるべきです。次世代においても、陳独秀の自由な思考や文化の発展に対する渇望は受け継がれることでしょう。それが未来に向けて、より良い社会を築くための礎となるはずです。

終わりに、陳独秀との出会いや新文化運動の理解は、現代の中国社会を理解する上で欠かせない要素です。これからも彼の思想を通じて、私たちは未来の方向性を見出すことができるでしょう。