中国文化における水墨画と禅の深い結びつきをたどると、両者の交流がどれほど豊かで、また互いにどのような影響を与え合ってきたのかが浮き彫りになります。この対話は、単に技術や美術の側面に留まらず、精神性や人生観、さらには文化の広がりをも表現するものです。本記事では、禅僧と水墨画家の対話の重要性について詳しく論じていきます。

1. 中国文化の背景

1.1 中国文化の定義

中国文化は、その深い歴史と多様性により、一言で定義するのは難しいですが、一般的には思想、言語、文学、芸術、宗教、習慣などの総体として捉えられています。特に儒教、道教、仏教の三大思想は、中国文化の根幹を成しており、これらは水墨画や禅にも大きな影響を与えています。これらの思想は、自然観、人生観、宇宙観を形成し、従来の美術表現にも反映されています。具体的には、自然との調和や内面的平和の探求が、画家の作品に色濃く現れています。

1.2 水墨画の歴史的な位置づけ

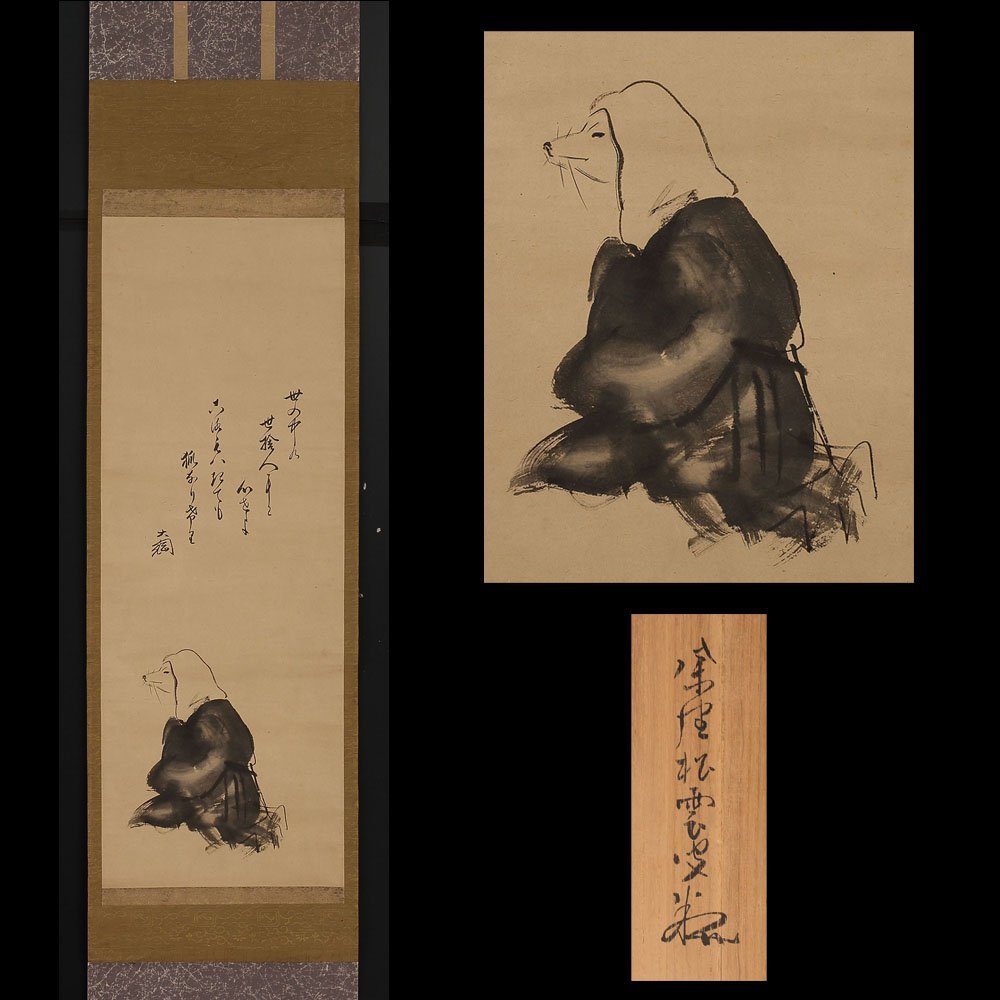

水墨画は、唐代(618-907)に起源を持ち、宋代(960-1279)において最も盛んに発展しました。この過程で水墨画は、自然の美しさや哲学的な探求を絵として表現する手段として確立されました。特に、山水画や花鳥画は、単なる自然描写にとどまらず、画家の感情や精神世界を表現する重要な手段と考えられています。水墨画の技法は、禅の影響を受けながら、さらなる深みを加えていきました。たとえば、詩を添えることや、筆の動き自体に意味を持たせる技法が開発されることで、作品はより一層表現豊かになりました。

1.3 禅の哲学と美術の関係

禅宗は、中国の仏教の一派であり、内面的な探求と自己の確立を重視します。禅の教えは、静かな瞑想と瞬間を大切にすることから成り立っており、その理念は水墨画の制作過程やテーマにも影響を与えます。具体的には、禅の教えに基づく「無心」の状態を作品に反映させるため、画家は精神的な集中を重ね、瞬間的な直感を大切にします。このように、禅の哲学は水墨画における筆使いや色使い、さらには表現する対象にまで及んでいます。

2. 水墨画の特徴

2.1 使用する道具と材料

水墨画の制作には、特定の道具と材料が必要です。基本的な道具には、墨、筆、和紙、硯などがあります。墨は、炭を粉末にして水で練ったもので、その色の濃淡やにじみといった表現が画面上で生き生きと再現されます。筆は種類が豊富で、用途に応じて使い分けられます。たとえば、細い線を書くためには細筆を、広い面を塗るためには太筆を使用します。和紙は、吸水性が良く、墨の滲みを引き立てるための重要な素材です。これらの道具は、単なる製作のための手段ではなく、画家の精神性を表現するための延長とも言えます。

2.2 表現技法とスタイル

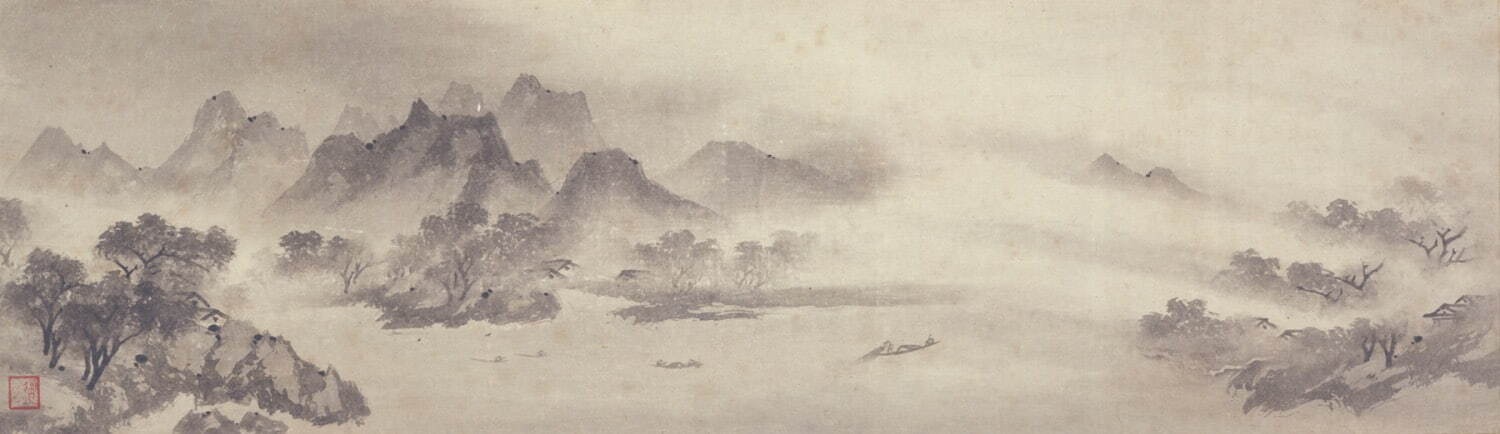

水墨画には様々な技法があり、その技法は画家の個性や感情を強く反映します。基本的な技法には、「点・線・面」の使い方や、墨の濃淡を巧みに表現する技法が含まれます。特に、筆使いにおける「気韻生動」は、水墨画特有の表現方法であり、運筆のリズムや勢いが作品に動きを与え、観る者に強い印象を与えます。また、スタイルとしては、「山水画」や「花鳥画」があり、それぞれのスタイルによって用いられるテーマや視点が異なります。たとえば、山水画では自然の景観を中心に描くことが多く、その中で人生の教訓や哲学的な要素が織り込まれています。

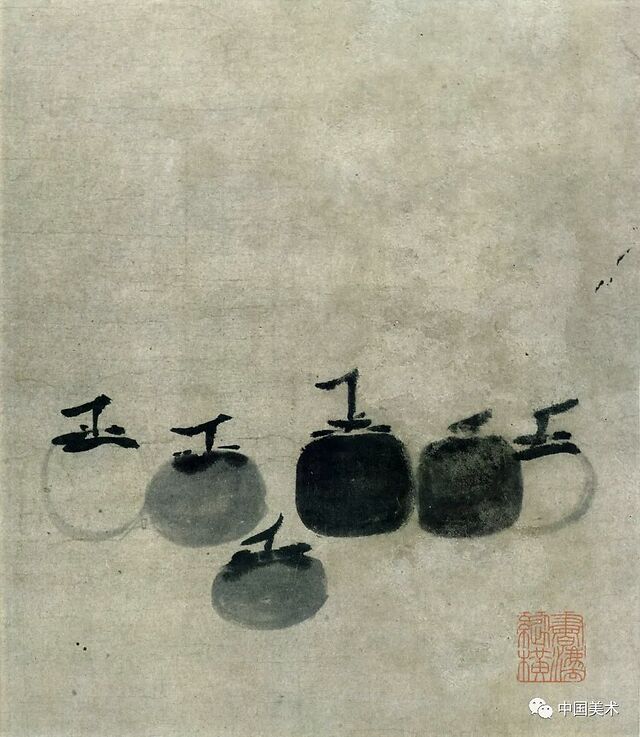

2.3 主題と象徴性

水墨画の主題は、自然の風景や動植物、さらには人々の日常生活など、多岐にわたります。それぞれの主題には、深い象徴性が込められており、それが作品をより一層魅力的にしています。たとえば、竹はしなやかさや強さを象徴し、梅の花は冬の寒さに耐える強靭さを表現しています。また、雲や水の描写は、流動性や変化、その中にある生命の循環を語りかけます。これらの象徴は、観る者に深い感銘を与え、また内面的な思索を促すための道具ともなります。

3. 禅と水墨画の関係

3.1 禅の基本教義

禅の基本教義には、自己の内面を探求し、瞬間を大切にすることが含まれています。禅では、何かを成し遂げようとする意志よりも、今この瞬間に集中し、無理のない形で物事を受け入れることが重視されます。この教義は、禅僧だけでなく多くの水墨画家にも受け継がれています。作品を制作する際、画家はこの「無心」の状態に達し、筆を運ぶことによって自らの内面を表現しようとします。例えば、禅僧の「一息、一筆」という教えは、まさにこの観点から生まれたものだと言えます。

3.2 禅の瞑想と創作過程

禅の瞑想は、創作過程において非常に重要な要素です。画家は、描く前に静かに心を落ち着け、瞑想の時間を持つことがあります。このプロセスにより、心がクリアになり、直感的な表現が可能になります。水墨画の特性はその画風にも現れ、完成度を追い求めるのではなく、描くことそのものを楽しむ姿勢が見受けられます。例えば、ある画家は、瞑想後に突然インスピレーションを得て、一気に作品を完成させたと言います。このように、禅の教えは、創作の質を高めるための重要な要素となっています。

3.3 水墨画における禅の影響

水墨画における禅の影響は、技術やテーマだけでなく、画面全体の雰囲気やメッセージにも見て取れます。水墨画の多くは、静けさや平和を表現し、禅の瞑想的な側面を引き立てています。たとえば、山水画の作品は、自然の中にある静寂を捉え、観る者に安らぎを与えます。また、画材を使った表現も直接的に禅の思想を表現する手法として使われており、墨の曖昧さや筆のブレが、禅の心を反映した作品を生んでいるのです。

4. 禅僧と水墨画家の交流

4.1 歴史的なエピソード

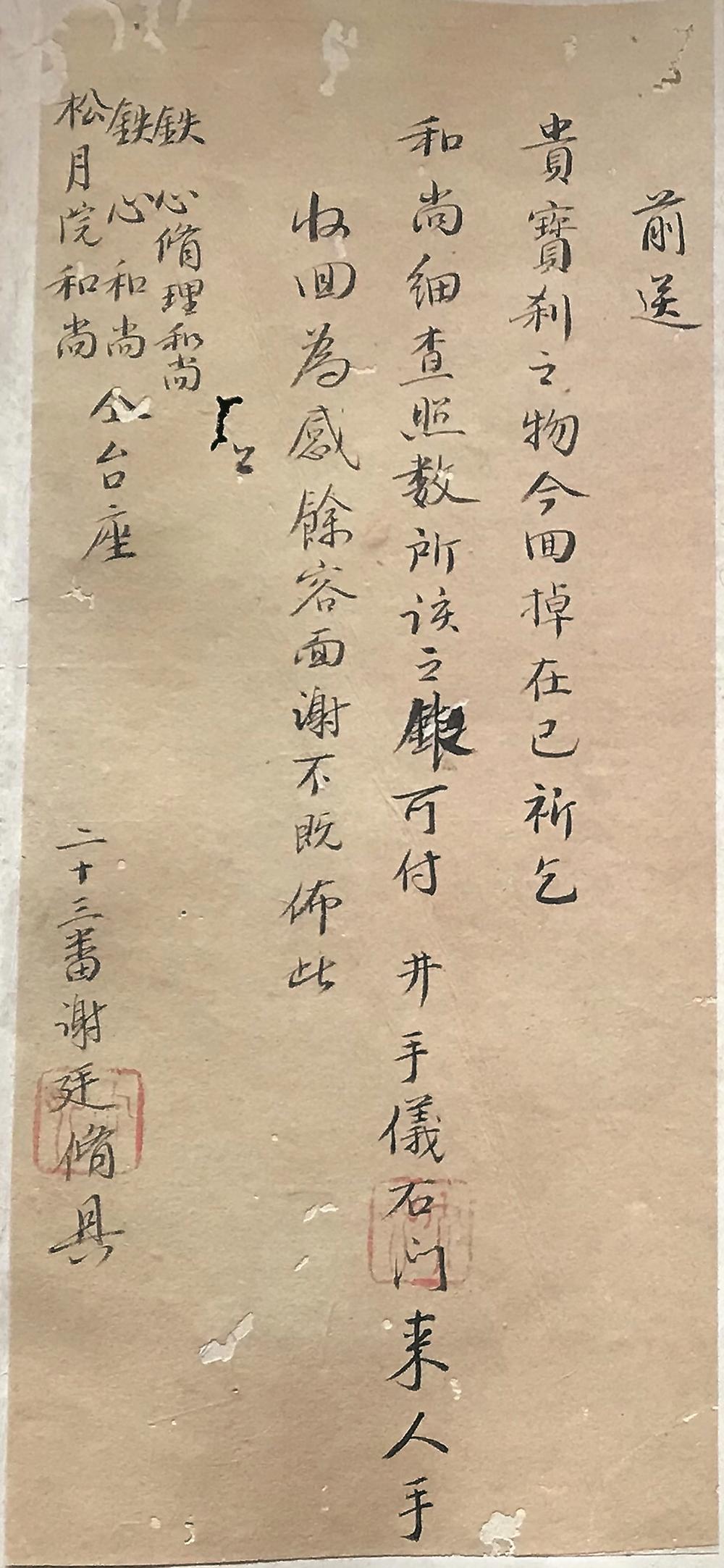

禅僧と水墨画家の歴史的な交流は、中国の文化史の中で非常に特異なものであり、多くのエピソードがあります。有名な例としては、元代の画家・趙孟頫と南宗の禅僧との交流があります。趙孟頫は、禅僧から多くの影響を受け、彼の教えを映し出した作品を数多く残しました。このような交流は、画家が新たな視点を得るだけでなく、禅の教えが視覚的に表現される機会を与えました。また、禅の教えを受けた画家たちは、作品に哲学的な深みを加えることで、より多くの人々にメッセージを伝えることができました。

4.2 現代の禅僧と画家の対話

現代でも、禅僧と水墨画家との対話は続いています。たとえば、禅寺で行われる芸術ワークショップでは、禅の瞑想と水墨画の制作が組み合わさって行われ、参加者が自らの内面を探求する貴重な体験となっています。このような現場では、ただ技法を学ぶだけでなく、精神的なつながりや感情を表現する場が提供され、参加者はそれを通じて自己を見つめ直す機会を得ています。こうした現代の対話は、心の平穏や芸術表現の新たな可能性を切り開く手助けとなっています。

4.3 互いの影響とインスピレーション

禅僧と水墨画家の交流は、互いにとってのインスピレーションの源でもあります。禅僧は、水墨画家の作品から自然の美しさや瞬間を楽しむ心を学び、水墨画家は禅僧の教えから内面的な平和や深い哲学的な問いを吸収します。この相互作用は、両者の作品や生き方において顕著です。たとえば、禅僧が水墨画を通じて表現された「無」を理解し、それを実践に移すことで、より深い瞑想の世界に入ることができるのです。このような相互作用は、文化的な交流の中でも特に重要な意味を持っています。

5. 禅僧と水墨画家の対話の重要性

5.1 美術と精神性の融合

禅僧と水墨画家の対話は、美術と精神性の融合を象徴しています。水墨画は単なる視覚的な芸術作品ではなく、そこには深い意味が込められています。このような作品は、観る者に精神的な体験を提供し、心を豊かにします。美術と精神の融合は、現代の芸術の中でも重要視されており、両者の交流から生まれる新たな形のアートが期待されています。たとえば、現代のアーティストたちは、禅の教えにインスパイアされた作品を制作し、視覚と精神の両面から観る者に訴えかけています。

5.2 文化交流の事例

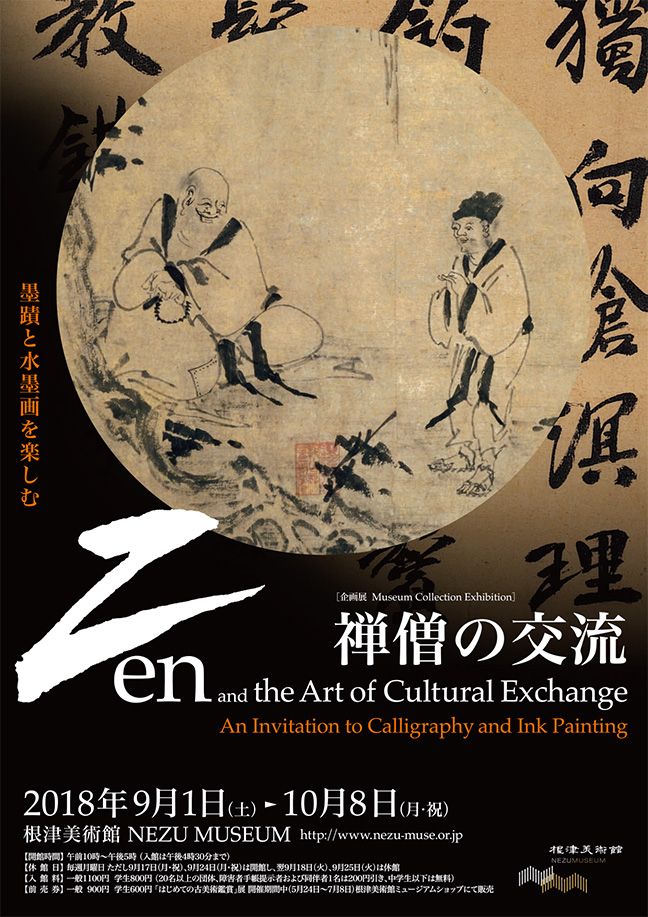

禅僧と画家の対話は、文化交流の一例でもあります。さまざまな芸術イベントや展覧会では、禅と水墨画をテーマにした作品が並び、多くの人々に新しい視点を与えています。具体的には、国際的なアートフェアや文化交流の場で、禅の概念を取り入れた水墨画作品が展示され、そこに集う人々がその美しさや深さに触れる機会が増えてきました。このような交流は、異なる文化を持つ人々が共鳴し合い、新たな視点を得る素晴らしい機会となるのです。

5.3 将来の可能性と展望

禅僧と水墨画家の対話は、将来においても新しい可能性を孕んでいます。特に、テクノロジーが進化する中で、禅の哲学や水墨画の技術がデジタルアートやエンターテインメントの中にも取り入れられることが期待されています。たとえば、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)を用いたインスタレーションアートが増えてきており、観る者が新たな体験を通じて禅の教えや水墨画の美しさに触れることが可能になります。このような新しい形態のアートは、さらなる文化交流を促進し、禅と水墨画の関係を新たな次元へと引き上げるものとなるでしょう。

終わりに、禅僧と水墨画家の対話は、中国の文化や芸術における深い結びつきを象徴しています。この関係を理解することは、私たち自身の内面を探求し、文化の多様性を味わう貴重な体験になります。今後もこの対話がさらなる発展を遂げることを期待したいと思います。