水墨画は、中国の伝統的な絵画技術であり、その魅力は日本を含む世界中に広がっています。この技術は、筆と墨を用いて描かれるため、その表現力は非常に豊かです。水墨画の影響は、単に視覚的な美しさにとどまらず、哲学や文化にも及んでいます。本稿では、日本における水墨画の影響と受容について、歴史的背景や独自のスタイル、また現代における意義を詳しく探っていきます。

1. 水墨画の起源

1.1 水墨画の歴史的背景

水墨画は、古代中国の文明にルーツを持ち、特に唐代(618-907年)や宋代(960-1279年)に花開いたとされています。この時期、中国の士大夫たちが自己表現の手段として水墨画を選び、詩や書とともに高められました。彼らは自然の美しさを讃えるため、山水画や花鳥画を描き、新たな美的基準を確立しました。特に、宋代の画家である李公麟や范仲淹は、技術的にも精神的にも水墨画を深め、多くの後世の画家に影響を与えました。

また、水墨画の起源には道教や仏教の影響もあります。道教は自然との調和を重視し、水墨画にはその哲学が反映されています。山水画は、しばしば道教の理念に基づく宇宙観を表現するものであり、画面に描かれた山々や川は、単なる景色以上の存在として解釈されています。これにより、水墨画は視覚的な芸術にとどまらず、深い哲学的意義を持つものとして評価されるようになりました。

1.2 初期の技法とスタイル

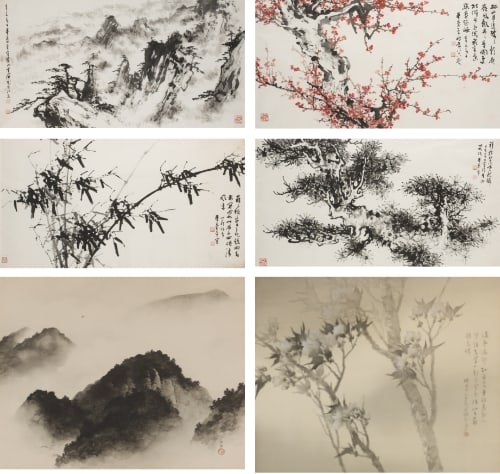

水墨画の技法は、墨の濃淡を巧みに使うことに特徴があります。初期の画家たちは、淡墨や濃墨を使い分け、グラデーションやぼかしを駆使して自然の微妙なニュアンスを表現しました。これにより、山や水の風景が生き生きとしたものとなり、見る者に深い感動を与えます。特に、画家の筆使いは、水墨画の魅力の源であり、一つ一つの筆が持つ力強さと繊細さは、作品の表現力を大きく左右します。

また、初期の水墨画には、絵画と書の要素が融合したスタイルが見られます。書道の技術を取り入れることで、画面に動きやリズムを与え、作品全体が生きたものとして感じられるようになります。このように、初期の水墨画は、技巧面だけでなく、視覚的な楽しさや哲学的な深みを兼ね備えたものでした。

2. 水墨画の特徴

2.1 使用される材料と道具

水墨画を描くために使用される材料や道具には、特有のものがあります。まず、墨は水墨画の基本であり、これには固形の墨や墨汁が使用されます。固形の墨をすりつぶすことで生まれる墨の濃淡は、画の表現を豊かにします。また、筆は、水墨画の重要な道具であり、毛の種類や太さ、硬さによって線の表情が大きく変わります。さらには、和紙のような薄くて吸水性の高い紙が好まれ、描いた作品は独特の風合いを持つことができます。

さらに、伝統的な水墨画では、筆以外にも印章や顔料などが使われます。印章は、作者の個性を象徴するものであり、作品に独自の価値を与えます。これにより、作品が誕生する過程すべてが、アーティストの思考や感情を反映したものとなります。これらの材料は、単なる画材以上のものとして、作品の個性を強調する役割を果たします。

2.2 主なテーマとモチーフ

水墨画には、自然や日常生活をテーマにした作品が多く見られます。特に山水画は、中国の自然景観を讃えるものであり、壮大な山々や流れる川、静かな湖を描くことが一般的です。これらの作品は、単なる風景の描写にとどまらず、人物の感情や精神状態を映し出す鏡となっています。たとえば、山は力強さを、川は流れる時間と変化を象徴することがあり、観る者に深い情感をもたらします。

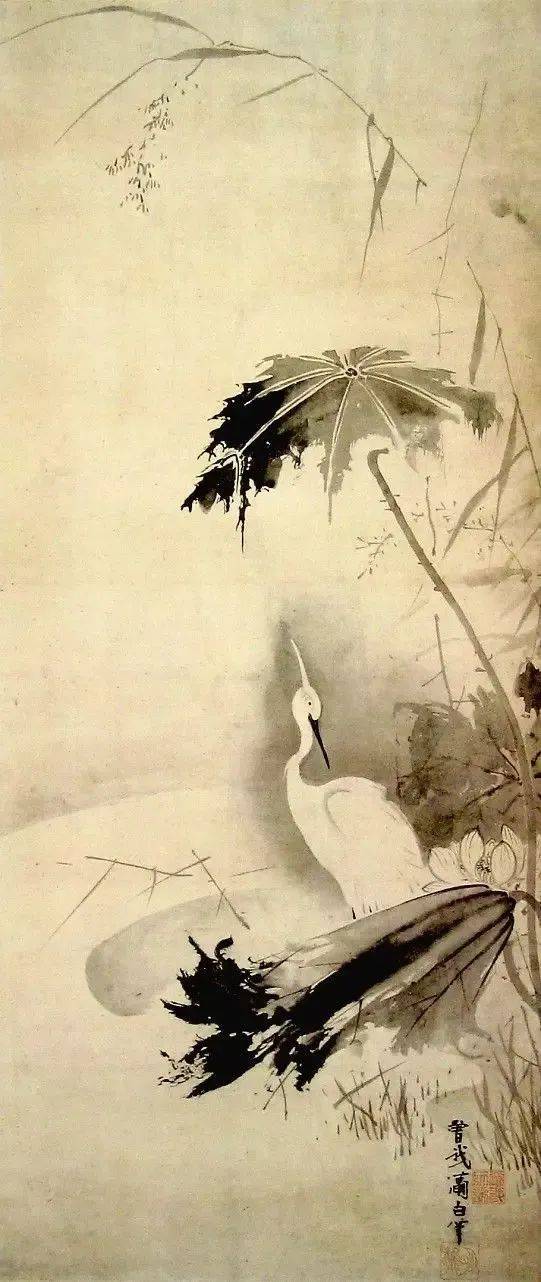

また、花や鳥をテーマにした花鳥画も人気があり、これには生命の美しさや儚さが表現されています。たとえば、梅の花や凍てついた桜の花は、中国の春の息吹を象徴し、季節感を強く持つ作品として親しまれています。水墨画のテーマは、自然観察の結果として生まれ、それが時には哲学や心理の探求にもつながります。こうした作品を通じて、観る者は自身の内面と向き合うきっかけを得ることができます。

3. 水墨画の批評と評価

3.1 伝統的な評価基準

水墨画における伝統的な評価基準は、技術だけでなく作品の精神性や筆者の気持ちをも重視しています。たとえば、作品の構図や空間の使い方、墨の濃淡のバランスなどが評価され、特に「氣」(キ)と言われる作品全体のエネルギー感は重要とされています。このような要素は、一見単純に見える水墨画の中に、作者の深い思索や感情、さらにはその瞬間の雰囲気を表す役割を果たしています。

さらに、評価には文化的背景も影響します。水墨画が発展してきた中国の美的感覚は、日本や他の地域でも影響を与えています。日本では、特に江戸時代に水墨画が広まり、独自の発展を遂げましたが、その評価基準には中国から受け継いだ影響が色濃く残っています。このように、伝統の中に新たな視点を取り入れることが、評価基準の一環となっているのです。

3.2 現代における批評の変遷

現代において、水墨画の評価基準は変化を遂げています。テクニックの熟練度や伝統的なスタイルから、より個人的な表現や現代的なテーマに目が向けられるようになっています。今日のアーティストは、デジタル技術や新しい材料を用いて、伝統的な水墨画に新たな息吹を吹き込んでいます。このように、現代の批評は技術革新や時代の変化を反映し、作品に対する理解と受容の幅を広げています。

また、国際的な視点からの批評も影響を与えています。日本やアメリカ、ヨーロッパでの展示会では、水墨画が持つ文化的背景や技術を解説することで、より多くの人々に理解されつつあります。これにより、水墨画は伝統的な枠を超えて、現代アートの一環として受け入れられるようになりました。この変化は、作品の新たな価値を見出す機会となり、古いものと新しいものが交わる場を提供しています。

4. 日本における水墨画の受容

4.1 水墨画の伝来と普及

水墨画が日本に伝わったのは、鎌倉時代(1185-1333年)以降のことで、特に禅宗の影響を受け、寺院などでその魅力が広まっていきました。初めて日本に入ってきた水墨画は、中国の禅僧たちによって紹介され、その精神性や技術が強く評価されました。特に、雪舟や等伯といった画家たちは、水墨画を日本独自のスタイルへと発展させ、広く受け入れられることとなります。

このように、日本の水墨画は、主に禅の教えとともに発展し、心の内面を反映するアートとしての位置づけがされてきました。また、江戸時代には、商業的な側面も強くなるとともに、庶民文化や草花を題材にした作品が増え、広い範囲で親しまれました。これにより水墨画は、より多くの層の人々に触れられる機会が増え、日本の文化に深く根付いています。

4.2 日本独自の水墨画スタイル

日本の水墨画は、中国のスタイルから影響を受けつつも、独自の進化を遂げました。特に、初期の日本画家たちは、海外からの技法を取り入れながらも、自らの感受性を加えることで新たな表現を創造しました。その結果、風景や自然を題材とした作品が多く、多彩な文化要素が取り込まれることとなりました。

また、日本の水墨画には、特有のラフさやざっくりとした筆使いが人気を博しています。これは、時に緻密さを重視する中国の水墨画との明確な違いを作り出しました。特に、菱川師宣や与謝蕪村の作品には、風や光の動きが感じられる作品が多く、観る者の心に強い印象を与えています。このような独自性は、日本の水墨画の活動の多様性を象徴する重要な要素となっています。

5. 現代における水墨画の意義

5.1 水墨画と現代アートの融合

現代において、水墨画は新たな展開を見せています。多くの現代アーティストが水墨画の技法を取り入れ、洋風の要素と組み合わせることで、新たな視点から作品を創造しています。これにより、水墨画は単に古典的な芸術としてではなく、現代アートの一部として再評価されています。

特に、デジタル技術と水墨画との融合が注目されています。デジタルアートの普及に伴い、画家たちは手描きの作品をデジタルに変換することで、幅広い表現が可能になりました。これにより、若い世代にも水墨画が受け入れられる土壌が整っています。また、国際的な展覧会やコラボレーションは、他の文化との交流を促進し、多様な視点が交錯する基盤を築いています。

5.2 国際的な影響と展望

水墨画は日本国内だけでなく、国際的にも注目されています。アートプロジェクトや交流プログラムを通じて、多くの国で水墨画が紹介され、名の知れたアーティストたちがその魅力を広める手助けをしています。特にアメリカやヨーロッパでは、アジア文化への興味が高まり、水墨画が新たな美術的な表現として位置づけられつつあります。

今後、水墨画はどのように進化していくのでしょうか。グローバル化が進む中で、さまざまな文化との融合が求められています。水墨画が新しい形で受け入れられる可能性は無限大であり、アーティストたちはさらなる創造に挑戦することでしょう。これにより、水墨画が持つ普遍的なメッセージは、未来の世代へと紡がれていくのです。

終わりに

水墨画は、中国の伝統的な技術から始まり、日本においても独自のスタイルを形成し、多くの人に愛され続けています。時代や文化を超えて、私たちの心に響くその魅力は、見た目だけではなく、深い哲学や感情が込められた作品として、多様な形で現在にも影響を与えています。今後もさらに進化し、時代を越えた普遍的な価値を持つ水墨画に注目が集まります。