中国の伝統文化の中で、十二支は非常に重要な地位を占めています。十二支とは、十二の動物を通じて時間や運命を表現する体系です。それぞれの動物は特有の性質や象徴を持ち、人々の生活に深く根付いています。特に、年始や特定の季節になると、その思想や信仰が色濃く表れ、祭りや風習が行われます。この記事では、十二支に関連する風習や祭りについて詳しく探求していきます。

1. 十二支の基本概念

1.1 十二支とは何か

十二支は、12種類の動物を用いて時間のサイクルを表す中国の伝統的なシステムです。一般的に、ネズミ、牛、トラ、ウサギ、ドラゴン、ヘビ、馬、羊、猿、鶏、犬、猪の順に並びます。これらの動物は、各年、月、日、さらには時間を示すのに使われ、そのため「年回り」や「干支」とも呼ばれます。

このシステムは、紀元前から存在していたとされ、古代中国の農耕社会に根付いていました。農作物の成長や気候の変化に基づいて、十二支の動物はそれぞれ特別な象徴を持ち、神話や伝説とも結びついています。

1.2 十二支の起源と歴史

十二支の起源は、中国の殷代(紀元前1600年頃〜1046年頃)にさかのぼります。当時、人々は天文学や農業に基づいたカレンダーを作り、時間のサイクルを理解するために動物を観察しました。後にこの動物たちが象徴的な意味を持つようになり、伝説とともに受け継がれていきます。

中でも「十二支の競争」に関する神話は有名です。伝説によると、天帝が新しい年を決める際、十二の動物を競争させ、その順番を決めました。このストーリーは、動物のキャラクターと年の特徴を結びつける一因となっています。

2. 十二支にまつわる神話と伝説

2.1 各支の神話的な背景

各十二支の動物は、特有の神話的背景を持っています。例えば、ネズミは聡明さとスピードを象徴し、牛は勤勉で正直な性格とされています。トラは勇気や力を表し、ウサギは幸運や繁栄の象徴です。これらの神話は、各動物の性質を反映しており、その動物に生まれた人々の性格や運命に影響を与えると信じられています。

また、龍は他の動物とは異なり、実際の生物ではなく、神話的存在としての地位を持っています。中国文化において龍は威厳や権力、繁栄の象徴であり、多くの祭りや伝説に登場します。このような神話は、現代においても人々の心に深く影響を与えています。

2.2 十二支と動物の象徴性

十二支はそれぞれの動物が持つ特性だけでなく、四季や方位、五行(木・火・土・金・水)とも密接に関連しています。例えば、牛は冬に関連し、安定や蓄積を象徴します。一方で、ウサギは春に関連し、新しい始まりや希望を表しています。これにより、十二支は人々の生活や感情に深い影響を与え、日常生活における節目や重要な行事にリンクしています。

また、十二支は中国文化だけでなく、周辺の国々にも影響を与えました。日本や韓国、ベトナムでもそれぞれの文化にアレンジされて取り入れられており、神話や伝説、風習と融合を遂げています。特に日本では、十二支は年賀状やお正月の飾り付けなど、さまざまな形で日常生活に根付いています。

3. 十二支の風習

3.1 年始の風習とその意義

年始は十二支における重要な節目であり、特に新年の祝祭は盛大に行われます。中国の旧正月では、家族が集まり、食事を共にし、幸運や繁栄を祈ります。新年を迎える前に、家を掃除し、悪い運を追い払うという風習もあります。これにより、清新な気持ちで新しい年を迎えることができるのです。

また、年始の風習には「紅封筒」と呼ばれる赤い封筒を配る文化もあります。これは若者に対する幸運の贈り物であり、金銭を入れることが一般的です。このような伝統行事は、家族や友人との絆を深める重要な時間でもあります。

3.2 季節ごとの風習と祭り

季節ごとに行われる十二支に基づく祭りも多く、各地でさまざまな形式で祝われます。春には「春祭り」が行われ、特に花や新しい生命がテーマとなり、街中が色とりどりの飾りで賑わいます。夏には「中秋節」があり、月を愛でることで家族の団結を祝います。この時期、人々は月餅を作り、親しい人々に贈り合う習慣が存在します。

秋には「重陽節」という祭りがあり、高齢者を敬う日として知られています。この日は、菊の花を飾ったり、お酒を飲んで健康を祈願します。冬には「冬至」に向けた祭りがあり、食べ物や温かい飲み物が提供され、人々が集まってその時期特有の習慣を楽しみます。これらの風習は、特定の動物や季節に結びついており、地域や家庭における深い意味を持つのです。

4. 各地の十二支関連の祭り

4.1 中国の有名な祭り

中国では、数多くの地域で十二支に関連する祭りが開催されています。特に有名なのは、春節(旧正月)であり、この祭りは家族が集まり、一年の豊作を祈る行事です。春節では、獅子舞や龍舞が行われ、色とりどりの衣装を着た人々が町を練り歩きます。商店や家のドアには赤い飾りが飾られ、繁栄を願うメッセージが書かれています。

また、各地の特性に応じた祭りも存在します。例えば、広東省の「中秋宴」は、月を祝うための大規模なイベントで、月餅の販売や華やかなパレードが行われます。四川省では「重陽祭」が盛大に祝われ、高齢者を敬う特別な儀式が行われることが特筆されます。これらの祭りは、地域によって文化的な独自性を反映しており、参加者にとって思い出深い経験となっています。

4.2 日本における十二支の受容と祭り

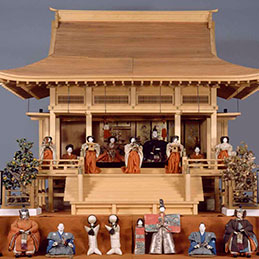

日本においても、十二支は古くから受け入れられ、さまざまな行事や風習に組み込まれています。特にお正月の期間中には、十二支に基づいた伝統的な遊びや食事が行われます。「初日の出」を見に行くことや、「獅子舞」を楽しむことも、十二支の信仰に根ざした行事の一部です。

さらに、日本の十二支の動物たちは、各地の神社や寺院でも重要な役割を果たしています。例えば、「戌年」に生まれた人々は、特に犬にちなんだお守りを受け取ることが一般的で、これが彼らの運を守ると考えられています。また、地方の祭りでは、十二支の動物をテーマにした特別な行事が開催され、地域の方々が一緒に楽しむ機会が増えています。

日本の十二支に関連する文化は、年賀状などの新年の挨拶にも顕著に表れています。年賀状にはその年の干支の動物が描かれ、親しい人々への感謝のメッセージとして送られます。このように、日本でも十二支の概念は日常生活に深く根付いており、人々の絆を強める役割を果たしています。

5. 十二支を通じた文化交流

5.1 除夜の鐘と新年祭り

中国や日本を含む多くの東アジア津地域で、年末年始は特別な意味を持つ時期です。特に日本の「除夜の鐘」は、1260回の鐘を鳴らすことで人々の煩悩を祓い、新年を迎える儀式です。この行事は、「新たなスタート」としての位置づけを持ち、人々は心を新たにして新年を迎える準備を整えます。

一方、中国では春節で行われる祭りが、家族の団結を象徴すると同時に、未来への希望を祈る重要な意味を持っています。このように、十二支の風習が異なる形で表現される中で、両国の人々は共通の思いを持ち、文化的なつながりを強めています。

5.2 十二支がもたらす人々の結びつき

十二支は、ただの時間の区分を超えて、人々の間に強いつながりを生むきっかけともなります。特に年越しを迎える行事や子供へのお祝いを通じて、家族や地域コミュニティが一体となる機会を提供します。人々は、共通の祭りや伝説を持ち、互いの文化を尊重し合うことが大切です。

また、グローバル化が進む現代において、十二支を通じた文化交流はますます重要となっています。多くの国の人々が互いの文化に興味を持ち、学び合うことで、新たな価値観が生まれ、国際交流が深まります。このつながりは、国を超えて人々を結びつけ、共に未来を築く基盤となっています。

6. 現代における十二支の意義

6.1 十二支がもたらす心理的影響

現代社会においても、十二支は単なる伝統的な概念にとどまらず、人々の心理にも深い影響を与えています。特に、各動物によって象徴される性格の特性は、個々の自己理解や人間関係の構築に役立ちます。ちらほら日本の占いにおいても、干支が出てくることがあり、自分自身や他者との関係性を見つめ直すきっかけとなります。

たとえば、牛年生まれの人が持つ「勤勉さ」は、職場での評価を高める要因となることがあります。逆に、トラ年生まれの人が持つ「冒険心」は、起業家精神を育むことに繋がります。このように、十二支による自己認識は、個人が自らの可能性を最大限に引き出す手助けにもなるのです。

6.2 伝統と現代文化の融合

現代においては、十二支が様々な形で伝説や文化として再解釈・再構築されています。例えば、SNSやインターネットの普及によって、十二支をテーマにしたアートや文学が注目を集めるようになっています。また、ファッションやデザインにも十二支の要素が取り入れられることがあり、クリエイティブな発展が見られます。

このような文化の融合は、若い世代に特に顕著で、伝統を大切にしつつも新しい形で表現しようとする試みが増えています。十二支を題材としたイベントやコンペティションも盛況で、地域の文化を祝う機会として位置づけられています。これにより、伝統文化が未来に向けて進化し、育まれ続けることが期待されます。

終わりに

この記事を通じて、十二支の風習やそれにまつわる祭りの重要性について詳しく見てきました。古代から続いているこの文化は、単なる動物の象徴ではなく、時間の流れや人々の絆を深める重要なエッセンスでもあります。また、現代においても、十二支は人々の心に寄り添い、文化交流の架け橋として機能しています。

これからも十二支の文化は、多くの人々に愛され続けていくことでしょう。私たちが日常生活の中でどのようにこの文化を受け入れ、育んでいくかが、将来的な文化継承の鍵となるのかもしれません。今後も、この豊かでめんどうな文化の奥深さを改めて見つめ直し、楽しむことが重要です。