漢字は日本語の表記において重要な役割を果たしており、その読み方には音読みと訓読みという2つの側面があります。音読みは主に漢字の音をもとにした読み方であり、訓読みは漢字の意味を基にした日本固有の読み方です。この2つの読み方を理解し使い分けることは、日本語を効果的に学ぶために非常に重要です。今回の記事では、音読みと訓読みの詳細な用法と使い分けについて解説します。

漢字の音読みと訓読み

1. 漢字の起源と発展

1.1 古代中国における漢字の誕生

漢字は紀元前の古代中国にさかのぼる2990年以上前に誕生したとされています。当初は、山や川などの自然現象や動物を表現するための象形文字として始まりました。例えば、「日」という字は太陽の形を、そして「月」という字は月の形を模った象形文字です。この時代の漢字は、視覚的に分かりやすく、特定の物体や概念を示すことが本来の目的でした。

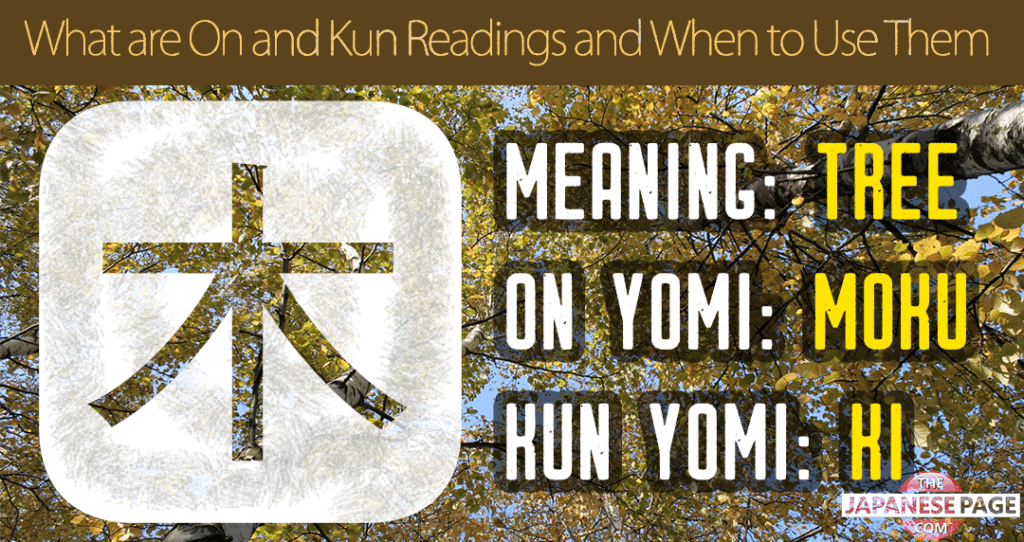

さらに、漢字は時間とともに、会意文字や形声文字などに発展を遂げました。会意文字は、2つ以上の漢字を組み合わせることで新たな意味を生み出すもので、例として「林」を挙げることができます。これは「木」を2つ並べることで、森を意味します。形声文字は、ある漢字が音を持ち、別の漢字が意味を持つことによって成り立っています。例えば「岸」という字は、音の「キ」と、意味の「石」の組み合わせです。

1.2 漢字の進化と歴史的背景

漢字は時代と共に進化し、中国の歴史や文化の影響も受けつつ発展してきました。特に、秦の始皇帝による統一文字の制定が漢字の標準化に大きく寄与しました。この時代、異なる地域の文字を統一することで、広範囲にわたるコミュニケーションを可能にしました。これにより、漢字は単なる物体を表す記号から、より抽象的な概念や感情を表現できる手段へと進化を遂げました。

また、漢字の変遷は、歴史的な動乱や貿易の影響も受けています。例えば、唐の時代には日本を含む隣国との交流が盛んであり、多くの漢字が日本に伝わりました。このような交流により、漢字は日本語の中でも独自の進化を遂げることになりました。

1.3 日本における漢字の導入

漢字は、5世紀頃に日本に伝来し、多くの知識や文化が日本に根付くきっかけとなりました。初めは貴族や僧侶中心に使用されていたため、一般市民には浸透していませんでしたが、奈良時代には政府の文書や文学の中で広く使われるようになりました。この際、音読みと訓読みが生まれ、日本語において独自の地位を確立しました。

特に、漢字に対する日本のアプローチは非常にユニークであり、音読みと訓読みの使い分けが発展しました。音読みは主に漢字の音に基づいており、訓読みは日本語の固有の形で意味を伝える方法です。このように、音読みと訓読みが共存することで、日本語の表記が豊かになったのです。

漢字の音読みと訓読み

2.1 音読みの特徴と種類

音読みは、漢字が中国語から伝えられた際の音に基づいています。一般的に、音読みは2つの種類に分類されます。一つは「呉音」で、もう一つは「漢音」です。呉音は主に平安時代に使用され、中国南部の方言に由来しています。例えば、「来」という漢字の呉音は「ライ」です。

一方、漢音は唐の時代に伝来したもので、より多くの漢字がこの音氾濫を持っています。日本語における音読みは、通常、名詞や動詞の語幹に使われることが多いです。このように、音読みは文中にリズムをもたらし、文章を読みやすくします。

2.2 訓読みの特徴と種類

訓読みは、漢字の意味に基づいた日本固有の読み方です。訓読みには、一般的に「熟字訓」と「熟字訓の派生形」という2つの種類があります。熟字訓は、漢字の組み合わせによって新たに意味が生まれる場合です。例えば、「学校」という言葉では、「学」は「まなぶ」、「校」は「かもい」の訓読みがされます。

訓読みは主に動詞や形容詞に使われることが多く、漢字の持つ意味がそのまま表現されるため、読者にとってより直感的な理解を可能にします。また、訓読みは日本語の文化や思考が色濃く反映される部分でもあります。

2.3 音読みと訓読みの違い

音読みと訓読みの最大の違いは、音の起源とその用法にあります。音読みは中国語の音を基にしており、特に複雑な表現を必要とする場合に使われます。それに対し、訓読みは日本語の意味を基にしているため、日常生活の中で非常に使いやすいです。

また、音読みは一般的に名詞や専門用語に多く見られ、一方で、訓読みは動詞や形容詞に頻繁に使用されます。この違いは、漢字を使った文章をより豊かにし、語彙の幅を広げる助けとなっています。

音読みと訓読みの用法と使い分け

3.1 文法における音読みの役割

音読みは日本語の文法において重要な役割を果たしています。主に名詞として使用されることが多く、複合語や専門用語において頻繁に見られます。たとえば、「自動車」という言葉は、「自」と「動」と「車」という漢字が音読みで結びついています。このように、音読みは特定の概念を明確に表現する手段となります。

さらに、音読みは文学作品や公式文書でもよく使われ、文章を隆々としたものにします。専門的な文脈での使用は、音読みを選択することが多く、特に伝統的な表現や重要な概念において効果的です。

3.2 文法における訓読みの役割

訓読みは日本語の動詞や形容詞として機能し、日常的な会話や表現の中で非常に重要です。たとえば、「行く」という動詞の漢字「行」は、訓読みで「いく」となり、意味をスムーズに伝えます。このように、訓読みは自然な言い回しを可能にし、リズム感のある文章が形成されます。

また、訓読みは感情を表現する上でも非常に効果的です。特に詩や歌詞の中では、訓読みがもたらす響きや意味が作品に深みを与えます。このように、訓読みは言語の豊かさを実現するために不可欠な要素です。

3.3 嵌拍構造における使い分け

音読みと訓読みは、嵌拍構造においても使い分けられています。嵌拍構造とは、漢字同士が組み合わさり、特定の音を作ることによって意味を成立させる方法です。一般的に、音読みはこうした構造で使われやすく、訓読みはその意味をより直感的に表します。

例えば、「看板」という言葉は、「看」と「板」が音読みで組み合わさって一つの概念を形成しています。これに対して「見る」という言葉は訓読みで、感覚的な意味を持っています。このように、音読みと訓読みの使い分けは、総合的な理解を深めるために重要です。

音読みと訓読みの例

4.1 代表的な漢字の音読み

音読みの代表的な例として「行」という漢字を取り上げます。この字の音読みは主に「コウ」と「ギョウ」です。文脈によって違った使い方をされ、行動や進行を表す際に音読みが使われることが多いです。「行列」や「旅行」といった単語に見られます。

また、「学」という漢字も音読みが重要です。「ガク」と「ガッ」という音があり、「学校」や「学問」といった形で用いられます。音読みは、しばしば複数の音を持ち、それにより多様な意味を形成します。

4.2 代表的な漢字の訓読み

訓読みの代表例として「見」があります。この漢字の訓読みは「みる」であり、目で見るという意味が直感的に伝わります。「見る」という動詞として使用され、様々な文脈で使われます。「見物」や「見舞い」といった形でも訓読みが大切です。

また、「話」という漢字も「はなす」という訓読みを持ち、コミュニケーションや会話を意味します。これにより、言葉が持つ本来の広がりを伝えることができます。訓読みの使用は、特に日常会話において重要です。

4.3 音読みと訓読みの両方を持つ漢字

一部の漢字は音読みと訓読みの両方を持ち、用途に応じて使い分けられます。例えば、「生」という字は音読みで「セイ」となり、生命や生徒を意味します。また、訓読みでは「いきる」「うまれる」として使われます。このように、多様な文脈で使える漢字は学習者にとって非常に価値があります。

このような漢字は特に日本語の文化を理解する上で非常に重要であり、音読みと訓読みの促進を通じて日本語を学ぶ際の基本となります。

音読みと訓読みの学習方法

5.1 効率的な覚え方

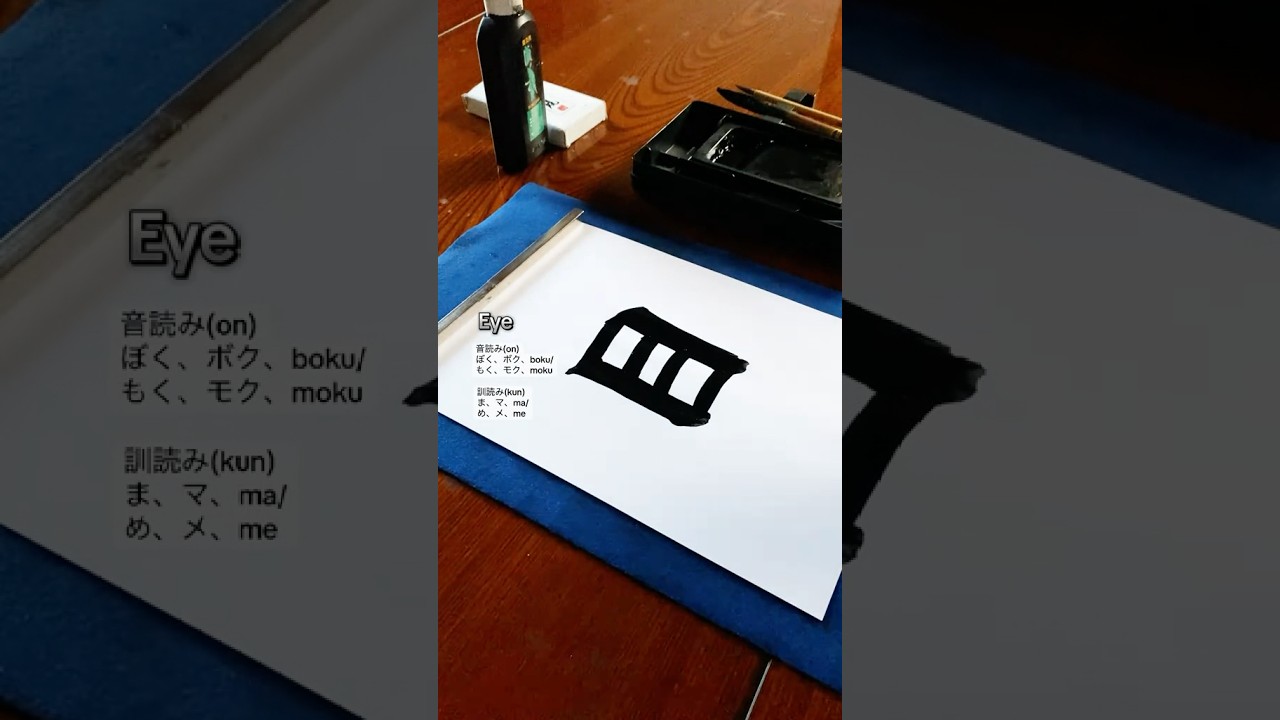

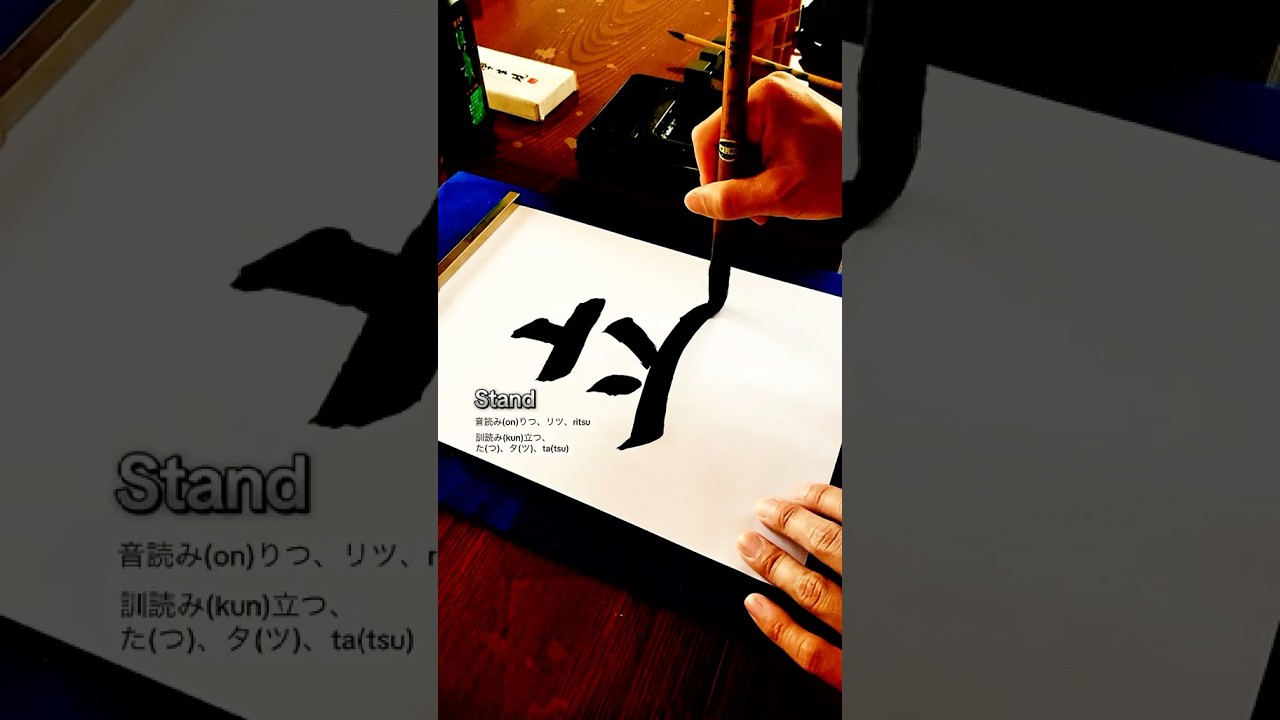

音読みと訓読みの効果的な覚え方の一つは、視覚的な連想を利用することです。漢字の形と音を視覚的に結びつけることで、記憶が定着しやすくなります。フラッシュカードを使って、漢字の読み方と意味を同時に覚える方法は非常に有効です。

また、語源を探ることも効果的です。なぜその漢字がその音読みや訓読みになるのか、その背景や歴史を学ぶことで、より深い理解を得ることができます。学習者自身の興味を引く要素を見つけることが、効率的な学習へとつながります。

5.2 漢字学習に役立つ教材

漢字学習にはさまざまな教材が存在します。例えば、「漢字検定」や「日本語能力試験」に特化した問題集は、音読みと訓読みをバランスよく学べる良い手段です。また、アプリやオンラインコースを利用することで、自分のペースで学びやすくなります。

特にゲーム形式の教材は、楽しみながら学習できるため、多くの学習者に支持されています。クイズ形式で音読みと訓読みを確認できるアプリを使うことで、無理なく復習が可能です。

5.3 音読みと訓読みの練習方法

音読みと訓読みを練習するためには、実際に文章を読むことが効果的です。テキストを読むことで、文脈の中で漢字の読み方を自然に体得できるからです。また、会話を通じて音読みや訓読みを使うことで、より実践的なスキルを身に付けることができます。

さらに、漢字を使った作文を行うことも大切です。自分なりの文章を作り、音読みと訓読みを意識した表現を身につけることで、次第に自分の言葉として使えるようになります。添削を受けることで改善点も見えてきます。

終わりに

音読みと訓読みの使い分けは、漢字を効果的に学ぶ上で非常に重要なポイントです。日本語の中での漢字の役割を深く理解することで、より豊かな表現が可能になります。音読みと訓読みは、それぞれの文脈に応じて使われるため、学習者にとってはそれを使い分ける能力が必要です。学習方法も工夫し、視覚的な記憶や実践的な練習を通じて、漢字の読み方をマスターしていきましょう。