漢字の変遷と現代社会

漢字は中国における古代の文字体系から発展し、今日に至るまで多くの変化を遂げてきました。この文章では、漢字の変遷とそれが現代社会に与える影響について詳しく見ていきます。漢字は単なる文字の形にとどまらず、文化、歴史、そして通信手段としても深く関わっています。

漢字の起源と発展

1. 漢字の起源

1.1 古代中国の文字体系

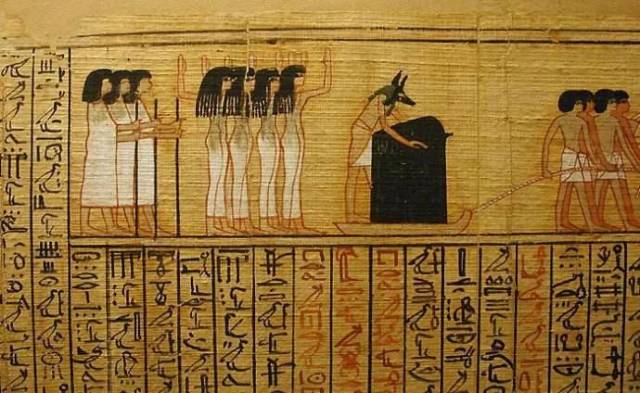

漢字の起源を探るためには、まず古代中国の文字体系を理解する必要があります。古代中国には簡単な絵文字から始まった多様な書記体系が存在しました。これらは、社会や文化の発展とともに文字としての機能が強化されていきました。たとえば、甲骨文字は占いのために亀の甲羅や動物の骨に刻まれたもので、最も古い漢字の一種とされています。この時代の文字は、形が象形的な特徴を持ち、具体的な物体や現象を表すために使われました。

1.2 漢字の初期形態

漢字の初期形態は、漢字がどのように構造化されていったかを示す重要な手がかりです。紀元前の周朝や秦朝の時代には、漢字のスタイルが体系化され、文化や行政の様々な分野で利用されるようになりました。初期の漢字は、象形文字、指事文字、会意文字などの機能的な側面を持っていました。これにより、漢字はただの音声の記録媒体ではなく、様々な意味を内包する複雑なシステムへと進化しました。

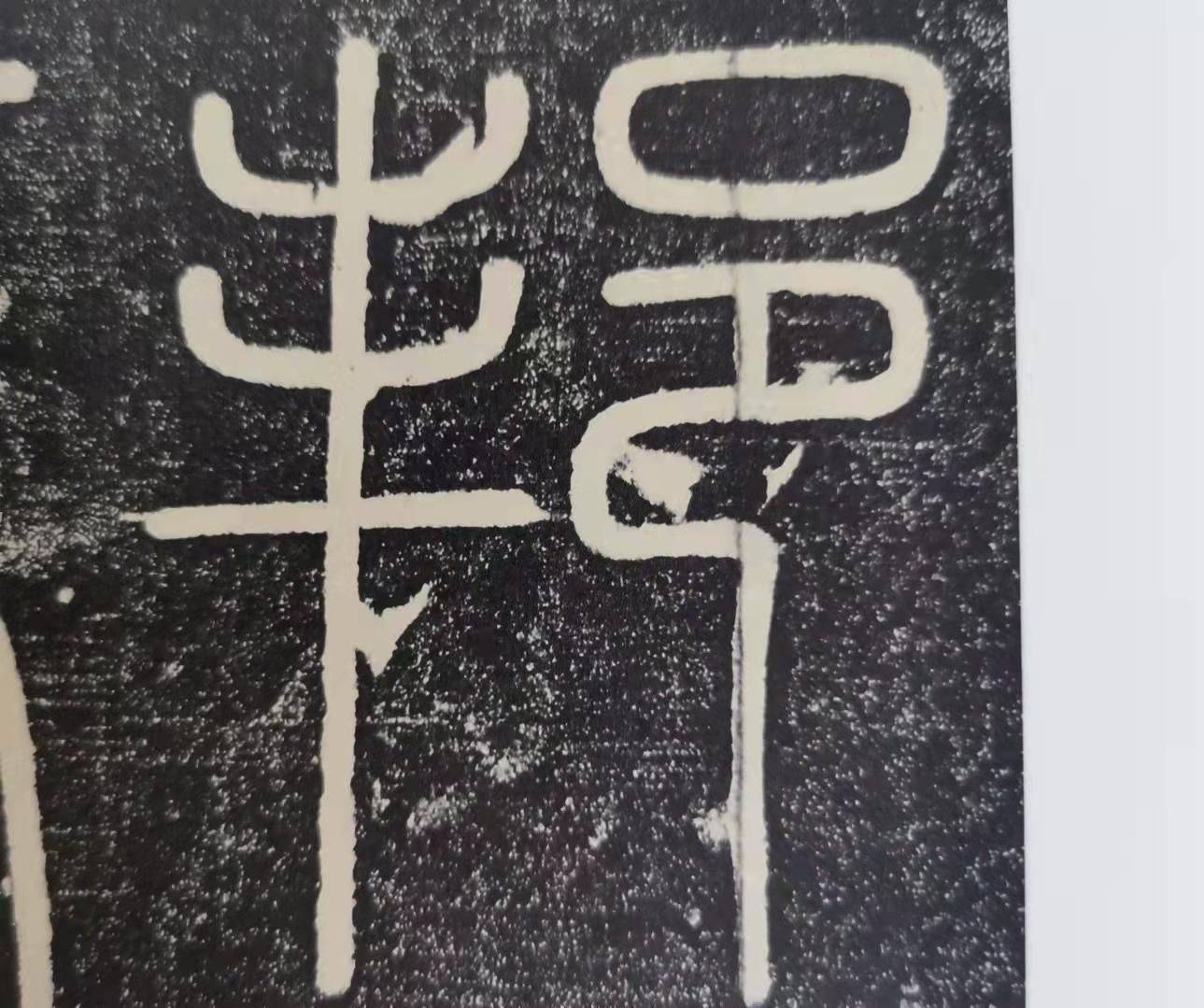

1.3 甲骨文字と金文

甲骨文字の発見により、漢字の起源に関する新たな視点が開かれました。甲骨文字は非常に古い漢字の形であり、いくつかの基本的な漢字の起源が示されています。これらの文字は、文字の形だけでなく、それに紐づく文化や宗教的な意味を理解するための手がかりでもあります。一方、金文は主に青銅器に刻まれた文字で、主に祭祀や政治的な命令について記述されていました。この二つの文字体系は、今日の漢字の発展に大きな影響を与えました。

漢字の歴史的役割

2. 漢字の歴史的役割

2.1 政治と法律における漢字の重要性

漢字は過去数千年にわたって、中国における政治制度や法律体系の基盤を支えてきました。古代の政治家たちは、漢字を用いて法律文書や公文書を作成し、国の運営を明確にしました。これにより、法律の均一性が保たれ、国民に対する統治がスムーズに行われるようになりました。たとえば、秦の始皇帝によって統一された「小篆」という文字は、法律の標準化にも寄与しました。

2.2 漢字と文化の伝承

漢字は、その形や意味だけでなく、中国の文化や思想をも伝える役割を果たしてきました。古典文学や哲学、歴史書など、多くの重要な文献が漢字で書かれ、後世に伝えられてきました。これにより、漢字はただのコミュニケーションの手段ではなく、文化を継承するための重要なツールとなりました。例えば、「論語」や「老子」といった古典の作品を通じて、思想や倫理が受け継がれ、多くの人々に影響を与えています。

2.3 漢字の商業における影響

商業の分野においても、漢字は欠かせない役割を果たしてきました。商品名や契約書、取引の記録など、商業活動におけるさまざまな文書で漢字が使用されています。歴史的に見ても、漢字の使用は貿易の発展を助け、新しい市場の開拓に寄与しました。たとえば、古代の絹の道を通じて、中華圏と西洋の間の貿易が盛んになるにつれ、漢字を用いた文書が貿易の透明性を保つ役割を果たしたのです。

漢字の変遷と成長

3. 漢字の変遷と成長

3.1 漢字の発音の変化

漢字は、時代と共に発音が変化してきました。古代の漢字に対応する発音は、現代とは異なる部分が多いため、研究者たちは音韻学や比較言語学を駆使して、発音の変遷を探求しています。例えば、古代の漢字「林」は古代中国では「リン」と発音されていましたが、現在では「リン」とは読みません。この変化は、地域や社会の変化といった様々な要因に影響されてきました。

3.2 漢字の構造と分類

漢字はその構造や意味によって多様に分類されます。例えば、部首によって意味を分かりやすくするための工夫がされています。部首は漢字の基本的な意味を示す役割を果たし、同じ部首を持つ漢字同士は意味での関連性を持つことが多いです。たとえば「氵」と「水」がつく漢字は、全て水に関連した意味合いを持つことが一般的です。このように、漢字の構造と分類は、学習や理解を助ける結果となっています。

3.3 漢字の簡略化

20世紀に入ると、漢字の簡略化が進みました。中国本土、台湾、日本などで異なる簡略化が行われ、漢字の使用がより効率的になりました。たとえば、原本の「馬」を「马」と簡略化したり、「鱼」を「魚」から「鱼」に変えたりといった具合です。この漢字の簡略化は、教育現場でも促進され、学生たちが漢字を学びやすくするための手段として用いられました。ただし、簡略化された漢字と伝統的な漢字の共存には、一定の課題が生じています。

漢字と日本文化

4. 漢字と日本文化

4.1 漢字の導入とその影響

日本における漢字の導入は、古代に遡ります。漢字は794年頃から平安時代にかけて、日本の文字体系に取り入れられ、多くの日本語の語彙が漢字に基づいて発展しました。その結果、日本語の中で漢字は非常に重要な役割を持つようになり、独自の発音や意味が付加されてきました。例えば、「山」という漢字は、日本語でも「やま」と読まれ、中国語では「シャン」と発音されますが、どちらも「山」を意味します。

4.2 日本における漢字の変遷

日本における漢字は、時代によってその使用法や姿が変わってきました。特に明治維新以降、漢字の使用が再度見直され、いわゆる「新漢字」が導入されました。これにより、過去の漢字における異なる使い方が整理され、一部の漢字は使用停止となりました。例えば、元々存在していた複雑な漢字の表記が簡略化され、現代日本における漢字使用が整備されるようになりました。

4.3 漢字と日本の教育

日本の教育において、漢字は非常に重要な位置を占めています。小学校から高校にかけて、教育課程の中で漢字の習得が組み込まれており、特に「常用漢字表」に基づく学習が行われています。生徒たちはこの表に基づいて、日常生活で使用される漢字を段階的に学び、読む・書く力を養っています。これにより、漢字は単なる記号としてではなく、文化や歴史を理解するための入り口としても機能しています。

現代社会における漢字の役割

5. 現代社会における漢字の役割

5.1 デジタル時代における漢字の使用

現代社会において、漢字はデジタル時代の中でも変わらず重要な役割を果たしています。スマートフォンやコンピュータの普及により、漢字の入力方法が多様化し、手書きや音声入力も可能になりました。また、SNSやチャットアプリでは、漢字とひらがな・カタカナが組み合わされた新しい形のコミュニケーションが確立されています。このように、デジタル技術の進展により、漢字はより身近な存在となっています。

5.2 漢字学習の新しいアプローチ

漢字学習においても、今までとは異なるアプローチが用いられるようになりました。例えば、視覚教材やゲームを活用した漢字学習法が増えています。これらの手法は、楽しみながら漢字を覚えることができ、学生たちの関心を引きつけています。また、オンライン学習プラットフォームやアプリも普及し、学習がよりアクセスしやすくなり、多様な学習スタイルに対応できるようになっています。

5.3 漢字と国際交流

国際交流においても、漢字は重要な役割を果たしています。中国、日本、韓国、ベトナムなど、漢字を使用する地域間での文化交流が盛んです。国際的なビジネスにおいては、相手国の言語や文化を理解するために漢字の知識が必要とされる場面が増えています。たとえば、日本企業が中国市場に進出する際には、現地の漢字を理解し、それを適切に使用することが成功の鍵となります。

漢字の未来

6. 漢字の未来

6.1 漢字の可能性と課題

漢字の未来に向けて、大きな可能性がある一方で、課題も存在します。情報化社会の進展に伴い、漢字が持つ伝統的な価値の維持と、簡略化やデジタル化の流れとのバランスをどう取るかが問われています。また、漢字を学ぶことが重要である一方、容易さ追求のために表音文字に依存する傾向も見られます。これに対する対策としては、漢字教育の充実や多様な学習方法を模索することが求められます。

6.2 世界における漢字の認知

漢字は、国際的にも認知度が高まっています。特に、アジア各国では漢字が古くから使用されており、その文化的背景に関しての理解が進んでいます。また、海外で中国語や日本語を学ぶ学生が増えている中、漢字の習得はその鍵となります。さまざまな国で開催される演劇や書道などの文化交流イベントでも、漢字の魅力が広がっている証拠と言えるでしょう。

6.3 漢字と多言語共存の可能性

最後に、漢字と他の言語の共存について考えます。特に英語やフランス語、スペイン語など、多様な言語との融合が見られる現代社会において、漢字はそのユニークさを保ちながら、国際的なコミュニケーションの媒介としても機能する可能性があります。漢字の特性を活かした新しい表現法や、他言語との組み合わせが今後の多文化共存に貢献することが期待されます。

終わりに

漢字は、その起源から現代社会に至るまで、様々な変遷と役割を持ってきました。文化、歴史、商業、教育の各分野で重要な影響を与え続けていることは疑いないでしょう。現代社会における漢字の使用は、デジタル技術と共に進化し、新たな方針が模索されています。これからも漢字は、日本や中国をはじめとするアジアの文化の中で重要な位置を占め続けることでしょう。そして、その未来の可能性について、私たちは引き続き考え続ける必要があります。