中医学と西洋医学の歴史的発展には、深い背景と興味深い相互作用があります。この二つの医療体系は、それぞれ異なる文化的土台と歴史的経緯を持っており、両者の違いや共存は、医療の未来を考える上での重要な視点となります。本稿では、中医学と西洋医学の基礎知識から始まり、それぞれの歴史的発展、相互作用、そして未来の展望について詳しく紹介していきます。

中医学の基礎知識

1.1 中医学の定義

中医学とは、中国で千年以上の歴史を持つ伝統的な医学体系です。その根底には、「天人合一」の考え方があり、宇宙や自然の法則を重視します。中医学では、体は一つの有機体として見られ、体内のバランスが健康に直接影響を及ぼすと考えられています。簡単に言うと、心身の調和を図ることが中医学の基本です。

中医学は、人体の生命エネルギーである「気」(き)、物質的な基盤である「血」、そして「津液」(体液など)が密接に関わり合っています。これらのバランスが崩れると病気が生じるとされており、治療はこのバランスを回復することを目指します。中医学の診断では、舌や脈を見ることが重要な役割を果たしています。

1.2 中医学の主要理論

中医学には、いくつかの主要な理論が存在します。その一つが「五行説」です。これは、木、火、土、金、水の五つの要素が互いに影響を与え合っているという考え方です。これによって、人体の機能や感情、季節の変化などが説明されています。

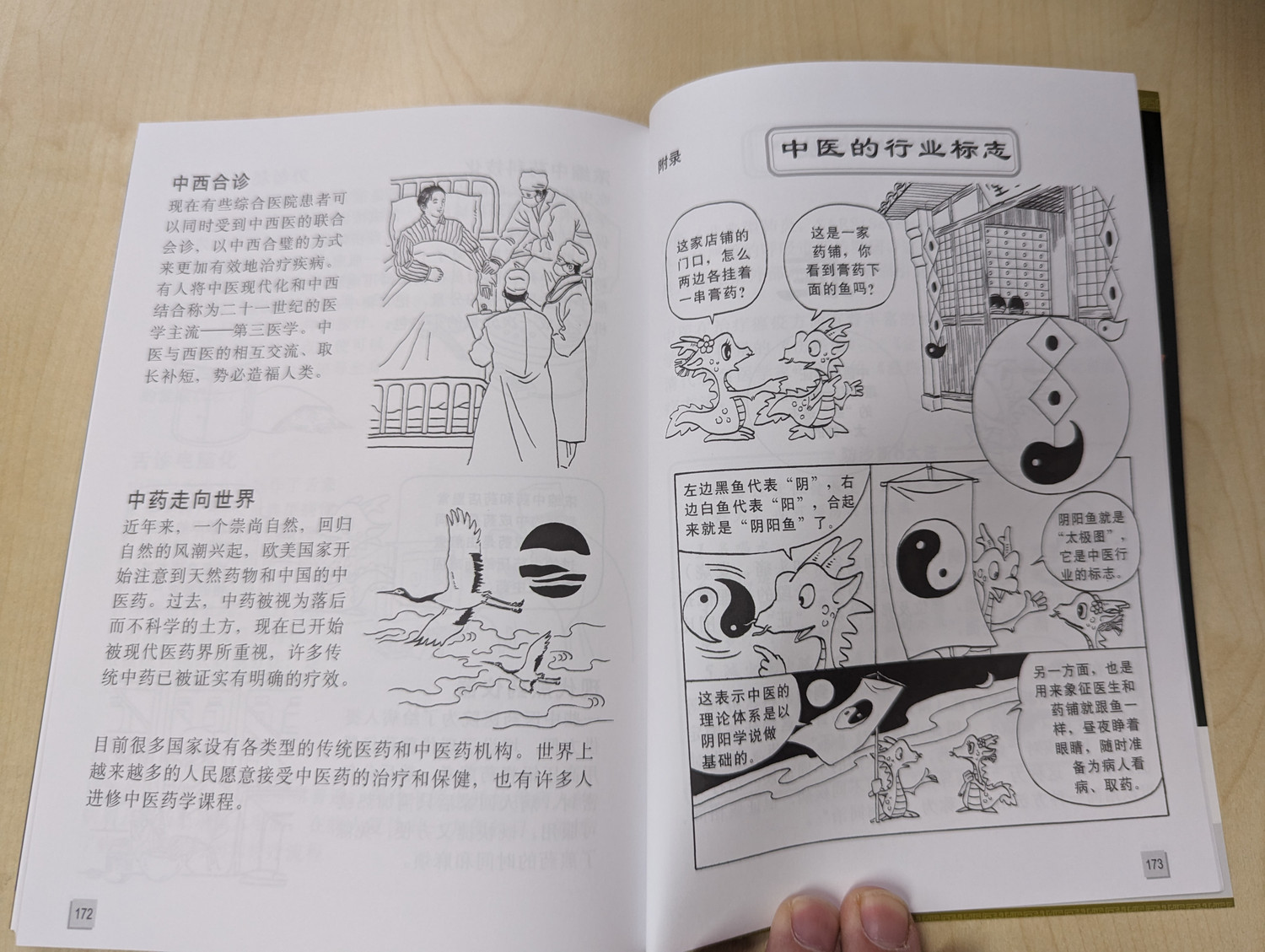

さらに、「陰陽説」も非常に重要な理論です。陰と陽は相補的なものであり、健康な体は双方のエネルギーが調和している状態を指します。たとえば、陽が強くなりすぎると熱中症になりやすく、逆に陰が強すぎると冷え性となります。このように、体の状態を陰陽の観点から分析するのが中医学の特徴です。

1.3 中医学の治療法について

中医学の治療法には、鍼灸、漢方薬、気功、マッサージなどがあります。中でも鍼灸は、特定のツボに針を刺すことによって身体のエネルギーを調整する方法で、多くの人に利用されています。例えば、慢性的な痛みを緩和するために鍼治療を受けることが一般的です。

漢方薬は、自然由来の成分から構成され、多くの疾病に効果があるとされます。たとえば、「葛根湯」は風邪の初期症状に効果的とされ、体を温める作用があります。これらの治療法は、個別の体質や症状に合わせて調整されます。

西洋医学の基礎知識

2.1 西洋医学の定義

西洋医学は、近代医学とも呼ばれ、生理学、解剖学、微生物学など科学の進歩に基づく医学です。一般的に、病気は特定の原因により引き起こされ、治療はその原因を探し出して解決するというアプローチが取られます。西洋医学は、より客観的かつ体系的な診断と治療が特徴です。

歴史的には、古代ギリシャのヒポクラテスやガレノスの理論が基盤となり、17世紀以降の解剖学と生理学の革新により、急速に進化を遂げました。現代では、病理学や放射線学、免疫学など、多岐にわたる分野が発展しています。

2.2 西洋医学の主要理論

西洋医学では、病気のメカニズムを理解するために、様々な理論が用いられます。「病原体理論」は特に重要な理論の一つで、細菌やウイルスが病気を引き起こす原因であると考えられています。この考え方は、ワクチンの開発や抗生物質の発見に大きく貢献しました。

また、「遺伝子理論」も近年注目されています。特定の遺伝子が病気のリスクに影響を与えることが明らかになり、予防医学や治療法の選択における新たな視点を提供しています。これにより、個人差を考慮した医療が可能になりつつあります。

2.3 西洋医学の治療法について

西洋医学の治療法には、手術、薬物療法、放射線治療などがあります。手術は、病の原因を直接取り除く方法で、例えば、腫瘍の除去や内視鏡手術が挙げられます。これにより、迅速に病気を治すことが可能です。

薬物療法は、抗生物質や抗ウイルス薬、痛み止めなど、幅広い選択肢があります。特定の病気に特化した薬が多く存在し、それぞれの効果が臨床試験によって確認されています。また、最近では、特定の遺伝子に基づいた「ターゲット治療」も進むなど、治療法が進化しています。

中医学と西洋医学の違い

3.1 理論的背景の違い

中医学と西洋医学の最大の違いは、その理論的背景にあります。中医学は、体全体の調和を重視し、自然とのバランスを大切にしていますが、西洋医学は、原因を特定し、科学的なデータに基づいて治療を進めます。このため、アプローチの仕方や考え方にも大きな違いがあります。

例えば、中医学では単に症状を治すのではなく、その人の体質や環境に応じた治療が求められます。対照的に、西洋医学は、病気を特定し、標準的な治療法を適用することが多いです。このため、同じ病気でも治療法が異なることが多く、患者にとっての選択肢が広がります。

3.2 診断方法の違い

診断方法も異なる点の一つです。中医学では、舌診や脈診が重要視されます。患者の体質やエネルギーのバランスを確認するための手法で、簡単に言えば、「全体を見る」といったスタンスです。一方、西洋医学では、血液検査や画像診断(CTスキャン、MRIなど)を用いることが一般的です。

具体例として、風邪の診断を考えてみましょう。中医学では、患者の全体的な状態を把握し、寒気や熱などのバランスを確認しますが、西洋医学では、インフルエンザウイルスの有無を確認するための迅速検査を行い、具体的な病因を探ります。

3.3 治療アプローチの違い

治療アプローチの違いも顕著です。中医学は予防的なアプローチを重視し、健全な生活習慣や食事療法を推奨します。たとえば、季節に応じた食材を使った料理が健康を維持するために奨励されます。

一方、西洋医学は特定の症状に対する迅速な治療を重視することが多く、特に急性の病気には効果的です。ただし、長期的な健康維持においては、予防医学が重要視され始めている点も注目されています。

中医学と西洋医学の相互作用

4.1 両者の共存の歴史

中医学と西洋医学は、歴史的に異なる経緯を辿ってきましたが、両者が共存している地域も多くあります。近代に入ると、中国の都市では西洋医学の技術が採用され、病院では両者が組み合わさるケースが増えています。このような背景から、両者の知識が融合する道が開かれました。

過去には戦争や社会変革が医療の進展に大きな影響を与えました。例えば、19世紀の欧米列強によるアジアの植民地政策は、西洋医学の普及に寄与しました。地域ごとの医療実践が互いに影響を与え合う中で、新しい治療法や考え方が生まれることもありました。

4.2 現代における融合の試み

現代では、中医学と西洋医学の融合が進められています。例えば、がん治療においては、西洋医学の化学療法や放射線療法に加え、中医学の漢方薬や鍼灸が併用されることが増えてきました。このように、両者のアプローチが補完し合うことで、患者の生活の質向上に寄与しています。

また、心理的な治療においても、悟りや瞑想、気功が関心を集めています。ストレス社会において、心の健康は肉体の健康に不可欠であるとの認識が高まり、心身両面からのアプローチが求められています。

4.3 融合による利点と課題

中医学と西洋医学の融合には、多くの利点があります。両者の知識と技術を組み合わせることで、より多様な治療の選択肢が生まれ、患者一人ひとりに合った治療が可能になります。たとえば、慢性痛の治療では、西洋医学の薬物療法と中医学の鍼治療を併用することが効果的とされています。

しかし、融合には課題も存在します。信頼性の高いデータを基にした判断が求められる西洋医学に対して、中医学は経験則に基づく部分が多いため、相互理解の不足や法的問題が生じることもあります。このギャップを埋めるためには、相互の教育や研究が必要です。

中医学と西洋医学の未来

5.1 新しい医療の方向性

今後の医療は、相互作用を強化し、中医学と西洋医学の良いところを取り入れる方向へ進むことが期待されています。これにより、より包括的で個別化された医療が実現するでしょう。また、テクノロジーの進化に伴い、データ分析を活用したパーソナライズ医療が進む見込みです。

たとえば、人工知能(AI)を活用した健康管理アプリが登場しています。これにより、個々の健康状態をモニターし、適切な治療法を提案できる可能性が広がります。このような新しい医療の方向性は、患者にとっても大きな利点となるでしょう。

5.2 研究と教育の重要性

中医学と西洋医学の融合には、研究と教育が重要な役割を果たします。両者の理念やメソッドを学ぶ機会を提供し、医療従事者が両方の知識を持つことが求められます。例えば、医学校におけるカリキュラムの見直しが進むことで、学生は中医学や統合医療について深く理解し、実践できるようになります。

また、国際的な研究機関間の協力や情報交換が進むことで、効果的な治療法の開発が促進されるでしょう。異なる文化と知識を持つ研究者が共同で取り組むプロジェクトが増えれば、双方の医学が互いに補完し合う可能性が高まります。

5.3 グローバルな視点からの展望

グローバル化が進む中で、各国の医療システムや文化が交流する機会も増えています。中医学と西洋医学の相互理解は、国際的な医療協力を深化させる鍵となるでしょう。特に、発展途上国では、両者の統合が地域医療の労力を大幅に削減する可能性があります。

また、環境の変化や新たな病気の出現に対応するためには、従来の枠を超えた発想が必要です。中医学の視点からの環境へのアプローチや、自然療法と先進技術の融合が今後の医療界に新たな息吹をもたらすでしょう。

終わりに

中医学と西洋医学の歴史的発展は、単なる医療の枠を超え、文化、思想、価値観の違いをも映し出しています。両者の長所を取り入れた新しい医療が確立されることで、未来の医療がより豊かで多様性に富んだものになることが期待されます。今後、両者の理解を深め、相互に補完し合う関係性が更なる発展を遂げることを願っています。