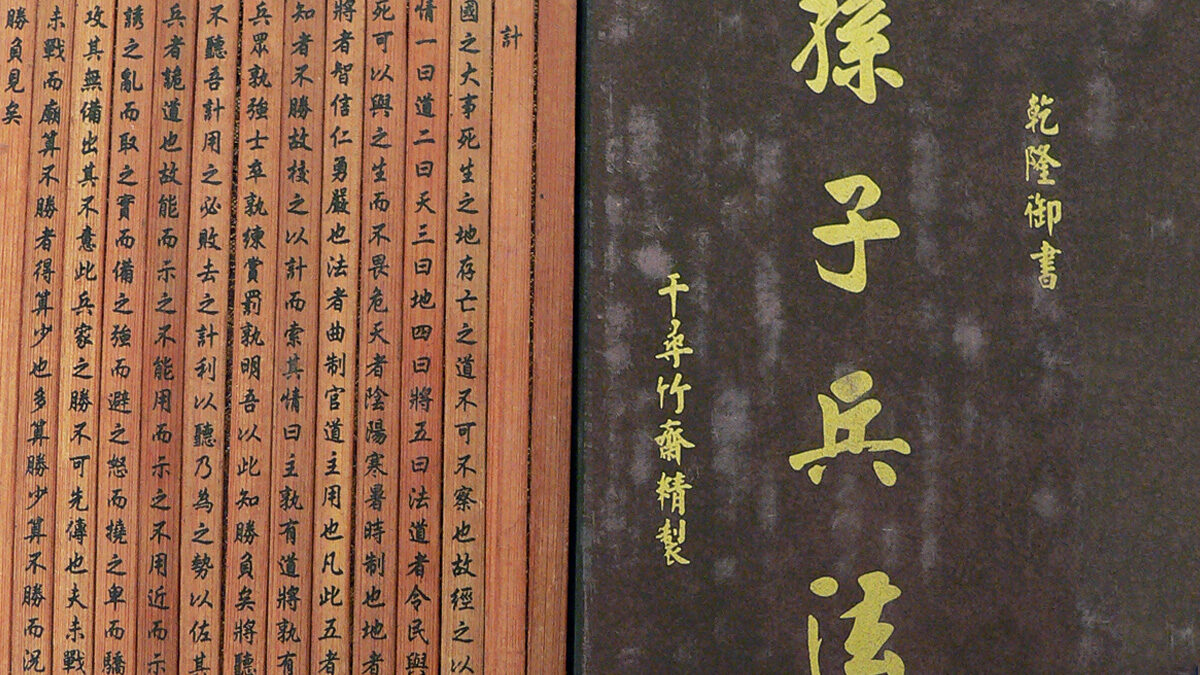

孫子の兵法は、古代中国の戦略思想の中でも特に有名で、その知恵は戦争だけでなく、経済やビジネス戦略にも応用されています。ここでは、孫子の兵法を通じて、戦争と資源の管理について深く掘り下げていきます。具体的な歴史的背景や、基本概念、さらには戦争管理の方法まで、詳細に解説していきます。

1. 孫子の兵法の歴史的背景

1.1 孫子の生涯と時代背景

孫子は、戦国時代に生きた軍事戦略家であり、約2500年前の人物と言われています。彼の正確な生涯については諸説あり、その生誕年や出身地は明確ではありませんが、彼が活躍した時代は中国の諸国が争いを繰り広げていた激動の時代でした。この時代、中国は多くの小国に分かれ、互いに領土争いをし、時には同盟を結びながら生き残りを賭けた戦いが繰り広げられていました。

孫子は、周の国の出身とされ、当時の指導者たちの信任を受けて、数々の戦争で成功を収めました。彼が著した『孫子兵法』は、単なる戦争の技術書にとどまらず、リーダーシップや心理戦など、多岐にわたる教訓が詰まっています。彼の思考は、戦闘そのものだけでなく、戦争を取り巻く経済や資源の管理にも強い影響を与えました。

1.2 戦国時代の戦争と経済

戦国時代は、単に軍事力だけでなく、資源の管理能力や経済基盤が戦争の成否を左右する重要な時代でした。戦争は大規模な兵員を動員し、多くの物資を消費するため、強力な経済を背景に持たない国はすぐに衰退してしまいました。このような状況下で、孫子は資源の有効活用について深い洞察を持っており、彼の戦略には経済的視点が織り込まれています。

彼の時代において、農業は国家の基盤であり、戦争は農村の資源を投入して行われました。これにより、孫子の兵法では兵の補給や資源の管理が非常に重視され、それが彼の戦略全体に影響を及ぼしました。戦争は単なる勝敗ではなく、その結果としてどれだけの資源が得られるか、あるいは失われるかが大きなテーマとなりました。

2. 孫子の兵法の基本概念

2.1 戦略と戦術の違い

孫子の兵法では、戦略と戦術という二つの異なる概念が重要視されています。戦略は、全体的な目標や方針を指し、長期的にどのように勝利を収めるかを考えるものです。一方、戦術は、特定の戦闘における具体的な行動や手段を指し、瞬間的な勝利に向けた直接的な考え方です。孫子は、戦略がなければ戦術は羅針盤を失った船のようなものであり、逆に戦術がない場合は戦略も単なる理想論に過ぎないと説いています。

このように、戦略と戦術は密接に結びついているため、どちらか一方に偏るのではなく、両方をバランスよく考えることが重要です。例えば、戦争の前に詳細な計画を立てることは戦略的思考であり、その計画に基づいて実行する各単位の行動が戦術に当たります。この組み合わせが、成功につながる鍵となります。

2.2 情報と知恵の重要性

孫子は、情報の重要性を非常に重視しました。彼の有名な言葉に「知彼知己、百戦百勝」というものがあります。これは、「敵を知り、自らを知ることで、百戦して百勝することができる」という意味です。情報の収集と分析が、勝利を導く条件として不可欠であることを示しています。ただし、単に情報を持つことだけではなく、その情報を基にした知恵が重要です。

知恵とは、得た情報をいかに適材適所に活かすかという能力です。たとえば、敵軍の動向を把握し、そこからどのような戦略を立てるかが成功への道を開きます。孫子は、戦況に応じた柔軟な対応ができることが、持続的な勝利をもたらすと繰り返し述べています。このように、情報と知恵は単に戦争のためだけでなく、経済活動においても同様に重要です。

3. 経済戦略としての孫子の兵法

3.1 資源の管理と最適化

孫子の兵法には、戦争を行う上での資源管理や最適化についての視点が豊かに含まれています。戦争には膨大な資源が必要であり、兵士の食料、装備、輸送手段など、さまざまな要素が総合的に考慮されなければなりません。これらの資源を効果的に管理し、必要なときに無駄なく使うことが、勝利への第一歩となります。

たとえば、孫子は兵站の重要性を繰り返し強調しました。兵士たちが戦うためには、まず彼らの基盤である食糧がしっかりと管理されなければなりません。経済的な視点で見ると、戦争は単なる戦闘ではなく、資源の流れや供給の効率性が非常に重要です。また、資源を効率的に使うためには、敵との戦闘を避けることが一つの戦略となります。つまり、無駄な戦闘を避け、資源を保全する考え方が経済戦略の一部となるのです。

3.2 戦争経済と平和経済

孫子の兵法は、戦争を通じて得られる経済的利益と、平和を保つことのバランスを考える一つの指針とも言えます。戦争は一時的な利益をもたらしますが、長期的には経済に対するダメージが大きい場合もあります。そのため、孫子は戦争を無駄に拡大させることを避け、いかにして短期的利益を最大化しつつ、持続可能な平和経済を構築するかを考えました。

例えば、戦争を通じて得られる資源が生産活動に流入すれば、経済は恩恵を受けますが、無駄な戦闘が続けば、兵士や民間人の生活が脅かされ、最終的には国家全体の経済に悪影響が出ます。このように、孫子の兵法は、戦争の持つ経済的側面に対する深い理解を示しており、現代においても企業戦略において重要な教訓を提供しています。

4. 孫子の兵法における戦争管理

4.1 兵の兵站と経済支援

孫子の兵法では、戦争を効率的に管理するためには、兵站が不可欠であるとされています。兵站とは、戦争に必要な資源を調達し、兵士に供給するプロセスのことです。この管理が不十分であると、兵士は戦えない状態となり、戦闘においても大きな劣位に立たされます。つまり、戦争では物資の流れを確保することが、戦局を左右するのです。

孫子は、この兵站を戦略的に組織化し、経済支援を行うことの重要性を強調しました。彼は、位置に応じた適切な物資の配置を考え、兵士がいつでも必要な支援を受けられるような体制を整えることが求められます。このような体制が整っていることで、兵士の士気も高まり、戦闘能力も向上します。

4.2 敵の戦力を削ぐ経済的手法

孫子の兵法の中で特に重要な点は、戦争を行うにあたり無駄な戦闘を避け、敵の戦力を削ぐことが戦略的に有利であるということです。これを経済的な視点で捉えると、敵の資源を無駄に消費させる方法を考えることが鍵となります。たとえば、敵の供給路を断つ、商業活動を妨げる、あるいは情報戦を駆使して敵の士気を下げるといった戦術は非常に効果的です。

また、戦争を続けることで自国の資源を消耗させるのではなく、相手のリソースを効率的に削ることができれば、勝利を手に入れる可能性は高くなります。これが、戦争経済の中での戦略的マネジメントです。この考え方は、今日のビジネス競争にも影響を与えており、敵の競争力を削ぐことが重要であるという点でも共通しています。

5. 現代への応用

5.1 現代の企業戦略と孫子の知恵

孫子の兵法は、古代の戦争だけでなく、現代のビジネス環境においても非常に役立つ知恵を提供しています。たとえば、現代の企業は市場の競争に勝つために戦略を練り、資源を最適に配分する必要があります。孫子の「情報を重視し、敵を知る」という教えは、マーケットリサーチや競合分析にそのまま活かされています。

企業は、限られた資源を使って最大限の成果を上げるために、戦略的な視点を持つことが必要です。例えば、ある企業が新製品を開発する際、市場のニーズを徹底的に調査し、競合他社の強みと弱みを把握して製品戦略を策定することは、孫子の兵法に通じるアプローチです。このように、現代の企業戦略においても孫子の知恵は多くの場面で応用可能です。

5.2 グローバル経済における競争と協力

現代はグローバル経済の時代であり、国や企業は国際的な舞台で競争し合っています。この環境において、孫子の教えは特に重要です。「戦を重ねることなく、勝利を収める」という考えは、協力関係を築きながら競争に勝つための戦略として捉えることが出来ます。

たとえば、異業種間でのパートナーシップを結ぶことによって、それぞれの強みを活かし、共通の目的に向かって進むことができます。孫子が説くように、情報の共有や適切な協力が戦略的優位を生み出すのです。このように、現代のビジネス環境においても、孫子の兵法の原則は、企業戦略において価値ある指針となっています。

6. 結論

6.1 孫子の兵法が教える現代の資源管理

孫子の兵法が教えていることは、戦争における戦略だけでなく、資源の管理や最適化がいかに重要であるかということです。戦争は単なる武力行使ではなく、その背後には緻密な経済戦略が存在します。ひいては、ビジネスや日常生活においても同様に、リソースをいかに活用するかが成功の鍵となります。

6.2 戦争と経済戦略の相互作用

戦争と経済戦略の相互作用は、古代の孫子の兵法から現代の企業戦略に至るまで、一貫して重要なテーマです。資源の一元管理と効率的配分を行い、敵の動きを読み取ることで勝利を収めるという考え方は、時代を超えて普遍的な価値を持っています。私たちは、孫子の教えを現代に活かして、複雑な競争社会を生き抜いていけるのです。

終わりに、孫子の兵法が提供する知恵は、ただの戦争の技術に留まらず、経済や日常生活においても多くの示唆を与えてくれます。そして私たちが直面する課題を乗り越えるための、強力な武器となることでしょう。