孫子の兵法は、古代中国の軍事戦略と哲学を集大成した書物として知られています。その中でも、撤退の重要性はしばしば見逃されがちですが、大変重要な役割を果たします。撤退は単なる逃げではなく、戦う場面での一つの戦略として深く考えられるべきです。この記事では、孫子の兵法における撤退の重要性について掘り下げ、歴史的背景や戦略的意義、現代のビジネスや政治における応用について解説していきます。

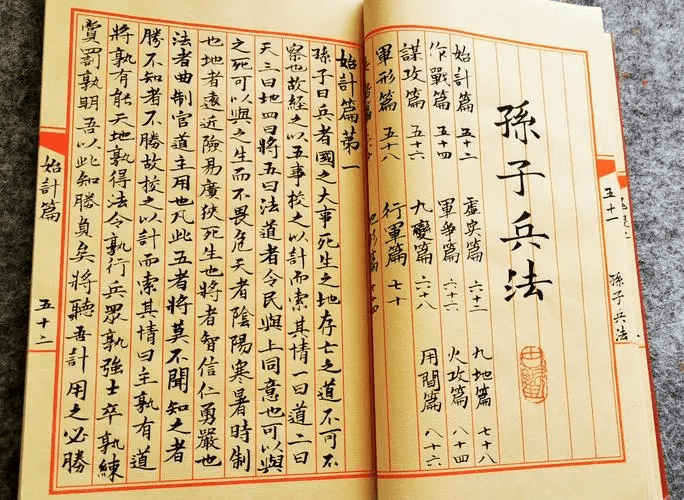

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子の兵法の歴史的背景

孫子の兵法は、紀元前5世紀頃に生まれたとされており、戦国時代の中で様々な国が争い合っていた時代背景があります。この時期、中国は各国が争いを繰り広げ、国が分断されていました。そんな時代に生まれた孫子は、戦争を科学的に分析し、戦闘技術と戦略を体系化しました。彼の考えは、単なる戦争の技巧だけでなく、心理戦や情報戦など、現代でも通じる多くの戦略的視点を持つものでした。

孫子の兵法は、元々は軍事指導者たちへの指南書として利用されていましたが、その後、商業や政治の分野でも広く応用されています。歴史的には、彼の教えに基づく戦略が数多くの戦争で勝利を収め、彼の知恵は今日まで受け継がれています。

1.2 孫子の兵法の主要思想

孫子の兵法には多くの重要な思想が含まれていますが、その中でも「敵を知り自らを知ること」が特に有名です。この教えは、戦争だけでなく、様々な競争においても適用できるもので、自分の強みを理解することと敵の動向を予測することが重要であるとされています。さらに、孫子は「勝つことを目的にせず、戦わずして勝つ」ことを理想としており、戦争において無駄なエネルギーを避ける知恵を提供しています。

また、孫子は「形」や「勢」という概念を重要視し、周囲の状況を的確に判断し、状況に応じて柔軟に対応することの重要性を説いています。これに基づき、撤退もまた、時には最も賢明な選択肢であると考えられます。このように、孫子の兵法は、単なる戦術に留まらず、全体的な戦略と人間の心理、さらには環境への適応を重視しています。

2. 戦略的撤退の定義

2.1 撤退の意義

戦略的撤退とは、戦況が不利な場合において、無理に戦闘を続けるのではなく、後退して態勢を整え、再び立ち上がるための行動を指します。これは単なる退却とは異なり、計画的かつ目的を持って行われるもので、情報や資源を失うリスクを最小限に抑えるための智慧が詰まっています。撤退は時には、未来の勝利に向けた重要な一手となることがあります。

孫子は、「戦闘は常に変化するものであり、柔軟に戦略を修正できる者が勝利する」と述べています。この考えは、敵との力の差を考慮しながら撤退を行うことで、自分たちの力を温存し、次の時期の戦いに備える重要性を示しています。このように、撤退は単なる逃げではなく、次なる戦局に向けての戦略的な一歩と言えるのです。

2.2 戦略的撤退と単なる退却の違い

戦略的撤退と単なる退却の違いは、明確な戦略があるかどうかという点です。単に敵の攻撃から逃れるために後退する場合、それは無計画な行動となり、兵力や士気の低下を招くことがあります。一方で、戦略的撤退は、敵の動向や戦場の状況を冷静に分析し、後退の際にも必要な情報や資源を保持し、次の戦いに備えるという計画性があります。

具体的な例として、アメリカの歴史におけるベトナム戦争が挙げられます。米軍は当初、全力で戦う決定をしましたが、戦況が不利になるにつれて、撤退を余儀なくされました。この場合、戦略的な撤退がなされなかったために、ますます不利な状況に陥りました。これに対し、孫子が提唱する戦略的撤退は、相手との力の差を理解し、計画的に撤退し、再び戦う力を蓄えることに重きを置いています。

3. 撤退の重要性

3.1 生存のための撤退

撤退の最大の目的は、生存を確保することです。戦局が不利な場合、戦い続けることは兵士自体の生命を危険にさらす行為となります。孫子は、戦争において重要なのは勝利だけでなく、いかに自らを守るかであると強調しています。戦場で生存を確保することは、長期的な戦略において非常に重要です。

たとえば、第二次世界大戦におけるソ連の戦略も撤退の重要性を示しています。ナチス・ドイツの猛攻に対し、ソ連軍は一時的に後退し、戦力を温存しました。この撤退は、ソ連が後に戦争を逆転させる重要な要因となり、その結果、連合国軍が最終的に勝利を収めることになりました。この事例からも、撤退が生存を保障し、将来的な勝利に結びつく可能性が高いことがわかります。

3.2 敵の力を削ぐ撤退戦略

撤退はまた、敵の追撃を誘導する戦略ともなり得ます。敵軍が自軍の弱点を狙って攻撃を続ける場合、計画的に撤退することで、敵を更に深く進軍させ、その結果、整備された防衛線や待ち伏せを用意することが可能になります。このようにして、敵の士気を低下させ、戦局を有利に展開するための策としても有効です。

歴史的な例として、孫子の教えを基にした戦術があります。彼の有名な「背水の陣」という概念は、後退によって得られる状況を効率的に活用します。具体的には、敵が侵攻する時に、自軍の拠点を守るために下がることで、逆に敵を攻めるための戦術に結びつきます。このような戦略によって、撤退は攻撃のための布石ともなり得るのです。

4. 歴史的事例から学ぶ撤退の成功例

4.1 孫子の兵法に基づく撤退の事例

古代中国の戦争において、孫子が実際に指導した撤退の事例は数多くあります。有名な戦闘の一つに、呉と楚の戦いがあります。この戦いで孫子は、一時的な撤退を決断しました。相手に自軍の弱点を見せるのではなく、一歩引いて態勢を整えることで、再び逆襲する機会を狙いました。結果として、孫子はこの戦闘に勝利し、彼の名声を高めることとなったのです。

この戦術は、戦いにおいて「必要な時に後退する勇気」を示す重要な教訓となります。余裕を持って行動することで、敵の油断を招き、次回の攻撃を有利に進めるための時間を稼ぐことができたのです。このように、孫子の兵法は柔軟性を持つ戦略策定が勝利につながることを証明しています。

4.2 他国の戦争における撤退の教訓

孫子の兵法以外にも、歴史上では多くの国が戦争において撤退を利用しています。たとえば、ナポレオンのロシア遠征では、多くの軍が厳しい冬の条件により撤退を余儀なくされました。この撤退がもたらした教訓は、敵の攻撃を受けない場所で一時的に戦力を温存し、再編成する機会を持つことの重要性でした。

同様に、アメリカのベトナム戦争でも、戦局が厳しくなる中での戦略的撤退が行われました。当初の計画から逸脱し、撤退した部隊は生存を確保し、再び攻撃に転じるための機会が得られました。このように、歴史的事件から学ぶことは、戦略的撤退が未来に向けての新たな機会を生むことができるという、更なる学びに繋がります。

5. 現代における戦略的撤退の応用

5.1 ビジネス戦略における撤退

現代のビジネス環境では、撤退もまた重要な戦略の一部です。競争が激化する中で、企業は必ずしも全ての市場において勝利を収めることはできません。市場環境や競合の状況に応じて、業務の一部を縮小または撤退することが、企業の持続的な発展にとって必須となります。

たとえば、ある企業が新しい製品ラインを導入した際、最初は期待通りの成果が得られないことがあります。その場合、無理にその製品の市場を維持し続けるのではなく、素早く撤退し、その資源を他の成功が見込める分野に振り向けることが重要です。このような柔軟な姿勢が、企業の生存と成長を支える要因となるのです。

5.2 政治的撤退のケーススタディ

政治の世界でも、戦略的撤退は時には必要です。特に国際関係において、国が新しい政策を押し進める際に、撤退は戦略の一部として扱われます。歴史的な例として、アメリカのイラク戦争からの撤退が挙げられます。アメリカは、期限を設けて撤退を計画することで、国際社会からの信頼を保持しつつ、自国の兵士の安全を確保しました。このように、政治的撤退もまた極めて重要な策略となり得るのです。

また、国内の政策変更においても、撤退戦略は必須です。政府が新しい政策の導入に際して、国民の反発や予期しない問題に直面することがあります。その際に、柔軟な姿勢で一時的に撤退し、再評価を行うことで、有意義な政策を打ち出すことができます。こうした戦略的撤退は、政治の世界においても賢明な選択となるでしょう。

6. 結論

6.1 撤退の哲学

撤退の重要性を理解することは、単なる戦争やビジネスの戦略にとどまらず、人生の様々な場面でも活かされる哲学です。必要な時に退くことで、新たな機会を得ることができ、再起のチャンスを広げることができます。孫子の兵法が教えるように、戦わずして勝つという姿勢こそが、重要な成功の鍵と言えるでしょう。

6.2 今後の研究と実践への展望

孫子の兵法における撤退の哲学は、今後の研究においても注目されるべきテーマです。現代社会における競争はますます激しさを増している中で、戦略的撤退の活用は必要不可欠なスキルとなるでしょう。ビジネスや政治、さらに日常生活の中でも、柔軟な対応力を持つことで、困難な状況においても前進する力を得られると信じています。

このように、孫子の兵法に学ぶことで、撤退が単なる後退ではなく、未来への一歩として利用できることが明らかになりました。撤退の重要性を認識し、それを戦略的に活用することで、私たちの目の前に広がる新たな道を切り開くことができると考えます。

終わりに、撤退の哲学は一つのアートでもあり、科学でもあります。状況に応じて柔軟に判断する姿勢こそが、未来に向けた成功を引き寄せるでしょう。各組織や個人がこの教訓を胸に、未来への一歩を踏み出すことを願っています。