中国には、文房具にまつわる魅力的な伝説やエピソードが数多く存在します。それは単なる書き具や紙の道具以上の価値を持ち、文化や歴史と深く結びついているのです。今回の記事では、中国の文房具の起源やその背後にあるエピソード、さらに現代における文房具の発展について、深く探求していきます。

1. 文房具の歴史的背景

1.1 古代中国における文房具の起源

文房具は、中国の古代文明の一部として、その歴史はとても古いものです。最初に使用された文房具は、筆や墨、紙とは異なり、主に文字を刻むための石や木製の器具でした。それらは、文字の伝達手段として重宝され、王朝の記録や思想を伝える役割を担っていました。紀元前3000年ごろには、竹や木に文字を刻む習慣があり、その後、漢字が発展していく中で、文房具も次第に進化を遂げていきました。

文房具の発展には、特に紙の登場が大きな影響を与えました。紀元前105年、中国の官僚である蔡倫が紙を改良し、より安価で製造しやすい方法を確立したことで、文房具は一般庶民にも広く普及するようになりました。この紙が普及することで、学問や文学が盛んになり、後の時代の文学作品や哲学書などの多くがこの紙を通じて残されています。

1.2 文房四宝とその重要性

文房四宝とは、中国の文房具の中で特に重要視される4つのアイテム——墨、毛筆、硯(すずり)、そして和式紙——を指します。これらはただの道具ではなく、中国の書道文化において不可欠な存在です。特に、毛筆はその柔軟性と表現力の豊かさから、中国の書道を象徴する存在となっています。文房四宝は、古代の漢字の美しさや書道の技術を正確に表現するために重要な役割を果たしてきました。

墨は、中国文化において長い歴史を持ちます。その製造方法は複雑で、黒い顔料を木炭から取り出し、さらにそれを特定の手順で加工することで、最終的に筆で使える墨になります。墨の質によって書道の表現が大きく変わりますので、墨の選定は書道家にとって非常に重要です。また、硯も独自の魅力を持ち、古代から白、水墨画の具現化に寄与してきました。

2. 墨と毛筆の伝説

2.1 墨の由来に関する伝説

墨には、特定の神話や伝説が存在します。一説によると、墨の起源は神農(しんのう)に起源を持つと言われています。神農は農業や薬草に関する神とされ、彼が苦しむ中で、ある日、木の枝を燃やして出た煙で文字を書く方法を思いついたと言われています。これにより、後に墨が誕生し、文房具の一部としての地位を確立したと伝えられています。

別の伝説では、墨は龍の涙から生まれたとも言われています。この伝説は、古代における墨の貴重さを象徴しており、龍という神秘的な生き物が涙を流すことで、特別な力を持つ墨が誕生したと信じられてきました。このように、墨の伝説はその文化的背景をも象徴し、単なる道具を超えた存在であることを示しています。

2.2 毛筆の名匠とそのエピソード

毛筆の歴史には、多くの名匠やそのエピソードが存在します。その中でも、王羲之(おうぎし)という書道家は特に有名です。彼は東晋時代に生き、書道の流派を創り出したとされています。彼の書は、流れるような美しい線と独特な筆運びが特徴であり、「書聖」と呼ばれています。王羲之の作品は今でも多くの人々に愛されていますが、彼にまつわるエピソードも数多く残っています。

ある日、彼は友人を招いて、池のほとりで飲みながら書道を楽しんでいました。その際、彼の書が水に映る様子が美しいと話題になり、彼はその美しさを再現しようと試みました。結果的に、彼はその映し出された文字を通じて、さらなる創作を行い、書道の新たな境地を開いたとされています。このエピソードは、芸術は自然と密接に結びついていることを象徴しており、今日に至るまで多くの書道家に影響を与えています。

3. 書道と文化的象徴

3.1 書道の歴史と影響

書道は中国の伝統文化の中でも特に重要な位置を占めています。その歴史は古代にさかのぼり、漢字の発展と共に進化してきました。書道は単なる技術ではなく、思想や感情を表現する手段とされています。書道を通じて、書家は自らの内面を表現し、同時に歴史や文化を伝える役割を果たしています。

書道は、王朝の歴史や文化が変遷する中で影響を与え合い、また受け取る存在でもあります。例えば、唐代の書道は特に華やかであり、王朝が繁栄していた時期の文化の象徴として知られています。李白や杜甫といった詩人たちも書道に共鳴し、自らの作品を通じて書道の発展に寄与しました。彼らの作品は、後の書道家にも影響を与えたとされており、書道という文化がいかに深いものであるかを示しています。

3.2 書道を通じた文房具の重要性

書道の発展には、文房具が密接に関わっています。毛筆や墨、硯、和式紙は、書道を行うための必需品であり、それぞれの素材や製法によって書作の質が大きく変わります。例えば、質の良い墨を使わなければ、書道作品の表現力が損なわれてしまうこともあります。また、毛筆の毛の質や形状も非常に重要で、書家は自分のスタイルに合った道具を選ぶことが求められます。

さらに、書道は中国文化において礼儀や精神性と結びついており、文房具はその教養を形成する上でも重要な役割を果たしています。書道を学ぶことは、単に文字を書くことにとどまらず、内面的な成長や教養を深める行為とされ、文房具がその過程を支える存在となっています。このように、文房具は書道を通じて文化の一端を担い、世代を越えて受け継がれているのです。

4. 中国の和式紙とそのエピソード

4.1 和式紙の製造過程

和式紙は、その繊細さと独特な質感から、中国の文房具の中で宝物として扱われてきました。和式紙の製造には、厳密な工程が必要です。原料として用いられるのは、主に紙の木や麻から抽出された繊維で、これらを手作業で織り込むことで、独自の風合いを生み出します。

製造過程は手間がかかり、まず原料を洗浄し、繊維を細かくする工程が行われます。その後、繊維を水に浸し、反応を待った後、型に流し込み、干し上げるという手続きが続きます。この繊細な手作業が、和式紙ならではの独特な風合いを生み出すため、職人たちの技術が求められるのです。このような過程を経て作られた和式紙は、その質感により、特に書道や絵画において使用され、作品がより一層引き立つ要因となっています。

4.2 和式紙と文学の関わり

和式紙は、中国文学とも深く結びついています。古代から、中華圏の多くの著名な文学作品は、この和式紙の上に書かれました。たとえば、王羲之の「蘭亭序」は、和式紙に墨で書かれた作品として非常に有名です。彼の作品が書かれた和式紙は、時を超えて今でも多くの人々に感動を与え続けています。

また、和式紙はその特性から、詩や文学作品の美しさを引き立てる存在でもあります。書道家は、自身の表現したいテイストに合わせた和式紙を選び、その上に作品を載せることで、文字や詩が持つ美しさを一層引き立たせることができます。このように、和式紙はただの道具ではなく、文学や芸術の創作過程において欠かせないパートナーとして位置づけられています。

5. 現代中国の文房具とその伝説

5.1 現代文房具の革新と伝説

現代の中国では、文房具もさまざまな革新が行われています。プラスチック製品やボールペンなどが普及してきた中でも、伝統的な毛筆や和式紙の人気は根強く残っています。特に、若い世代の中には伝統文化を再評価し、文房具に対する興味が高まっているのです。

一方で、現代の文房具には新たな伝説も生まれています。例えば、あるユニークなボールペンが、書道の技術を持つデザイナーによって開発され、瞬く間に人気を博しました。このボールペンは、毛筆のような線が描けるように設計されており、書道を学びたいけれども筆が使えない若者たちにとって、手軽に表現出来る道具として重宝されています。

このように、現代文房具は伝統を継承しつつ、新たな技術とデザインを融合させることで、新しい文化を形成しつつあります。将来的にどのような文房具が登場し、それがどのような物語や伝説を生むのか、非常に興味深いところです。

5.2 人気の文房具とその逸話

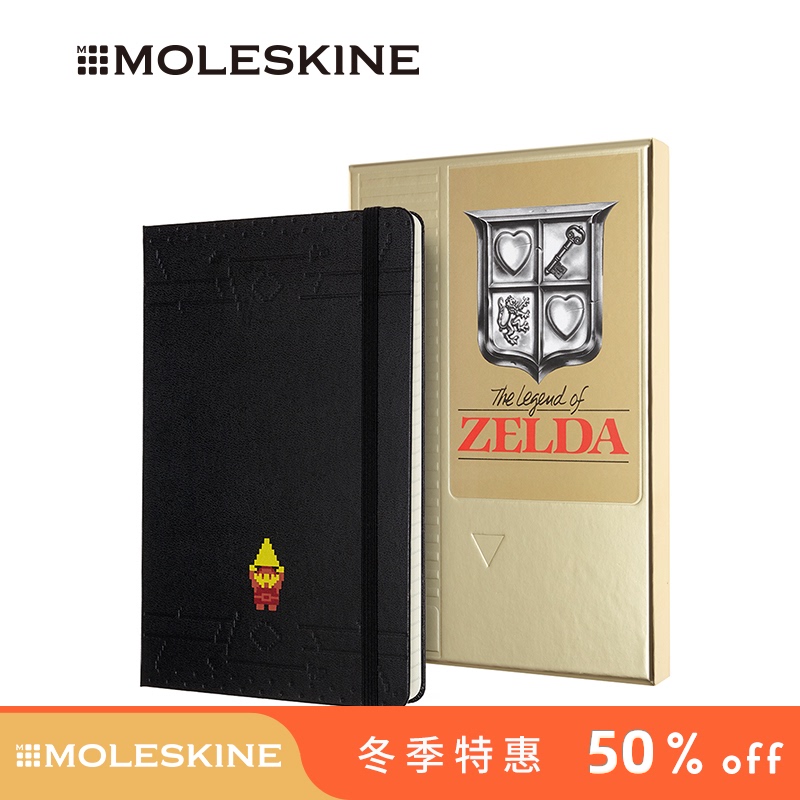

現代中国の文房具には、特に人気のある商品があります。例えば、あるブランドのノートは、若者たちの間で特に人気で、そのデザインやカラー展開が魅力とされています。このノートは、使用することで「創造力が湧く」と言われ、多くの学生たちが愛用しています。その逸話の一つには、著名な作家がこのノートで詩を書いたことで、彼の代表作が生まれたという話があります。

また、別のデザインがユニークなシャープペンシルも人気です。このシャープペンシルは、持ち手部分が人間工学に基づいて設計されており、長時間の筆記でも疲れないよう工夫されています。開発者のエピソードとして、彼はデザインにこだわるあまり、何度も改良を重ねたと言われており、その努力が多くの学生に支持されている背景があります。

このように、現代の文房具は機能性やデザインだけでなく、その背後にある人々の努力や思いも重視されています。それによって、単なるツールではなく、人々の生活の一部として愛される存在になっています。

6. まとめと今後の展望

6.1 中国文房具文化の重要性

中国の文房具文化は、豊かな歴史と伝説に支えられていることが分かりました。墨や毛筆、和式紙といった伝統的な要素は、書道や文学の発展と共に歩んできました。また、現代においても、それらが革新や新たなデザインと融合し、若い世代に受け入れられている様子も伺えました。このような文化は、単なる文房具の枠を超え、教育や芸術、さらには社会の中で重要な役割を果たしています。

6.2 未来の文房具と伝説の可能性

今後、中国の文房具文化はどのように発展し、どのような新しい伝説が生まれるのでしょうか。テクノロジーの進化により、デジタル化が進むことで、従来の文房具がどのように変わるのかは興味深いポイントです。デジタルツールが増える中でも、やはり伝統的な文房具の魅力は衰えません。むしろ、その価値が再認識され、もしかしたら新たな伝説が生まれていくのかもしれません。

文房具はただの道具ではなく、そこに込められた思い文化の象徴です。これからも人々の手を通じて新しい物語が生まれることでしょう。文房具の世界は、無限の可能性を秘めた魅力的な領域であり、私たちはその一端をぜひ見守りたいものです。