現代中国の若者のアルコール消費について考えると、伝統と現代性がいかに交錯しているかに気づかされます。中国の酒文化は何千年もの間、多くの変遷を経てきましたが、近年の社会や経済の変化により、若者のアルコール消費には新たな傾向が見られます。これからのアルコール市場は、特に若者層の志向が鍵を握ることになるでしょう。このテーマについて、各所から詳細に掘り下げてみます。

1. はじめに

1.1. 研究の背景

中国は古くから酒を楽しむ文化を持つ国です。特に社会的な場面では、酒は重要な役割を果たしてきました。しかし、近年、都市化やグローバル化の進展に伴い、若者のライフスタイルや価値観が大きく変化しています。この変化は酒の消費習慣にも影響を与えており、若者たちは伝統的な飲酒スタイルから新しいスタイルへと移行している状況があります。

アルコール消費に関するデータを見てみると、例えば、若者の間でビールやカクテルなどの炭酸系の飲料が好まれる一方、伝統的な中国酒(例えば白酒や黄酒)などはあまり飲まれなくなっている傾向が見られます。オンライン調査や市場分析の結果から、若者の好みや心理がどのように変化しているのかを探ることが、この研究の重要な背景となっています。

1.2. 目的と重要性

この研究の目的は、現代中国の若者におけるアルコール消費のトレンドを明らかにし、その要因を分析することです。特に、消費者の嗜好がどのように形成されているのか、またそれがアルコール市場にどのような影響を及ぼしているのかを探ることで、今後の市場戦略を考えるための資料としたいと考えています。

若者の酒の飲み方を理解することは、酒文化の発展にも寄与します。彼らの価値観やライフスタイルが反映される新しいアルコールの楽しみ方を知ることで、中国の酒文化の未来を見通すことができるでしょう。この研究が、アルコール産業の関係者や文化研究者にとっての貴重な情報源となることを願っています。

2. 中国の酒文化の歴史

2.1. 古代から現代までの酒の歴史

中国における酒の歴史は非常に古く、紀元前3000年頃にまで遡ります。最初の文献記録には、焼酎や発酵飲料についての記述がありますが、特に古代中国では、酒は祭りや儀式に欠かせない存在でした。周王朝の時代には、酒を用いた儀式が行われ、社会的な地位や権力の象徴とされていました。

時代が進むにつれ、酒は一般市民にも広まりました。唐代や宋代には、「酒を飲むことは弊害ではなく、人生を楽しむ方法である」といった考え方が浸透しました。中華料理と共に酒を楽しむことが広まり、特に茶や食事と一緒に飲まれるスタイルが確立されました。それにより、酒は単なる飲み物ではなく、文化的な象徴ともなりました。

2.2. 中国酒の種類と特色

中国酒には多様な種類がありますが、代表的なものには白酒、黄酒、またはスパークリングワインなどが含まれます。白酒は、穀物から作られた高アルコール度数の酒で、その風味は地域や製造方法によって異なります。たとえば、四川省の白酒はスパイシーで独特の香りを持っています。一方、黄酒は古代から飲まれ続けている伝統的な酒で、大豆や米を発酵させて作ります。そのまろやかな味わいは、特に家庭料理にぴったりです。

近年は、国外のワインやビールの人気も高まり、Alibabaなどのオンラインプラットフォームを通じて多くの新しい選択肢が利用できるようになりました。特に若者の間では、フルーツビールやクラフトビールなど、日本やアメリカからのインポート品が注目されています。

3. 若者のアルコール消費の現状

3.1. 消費傾向の変化

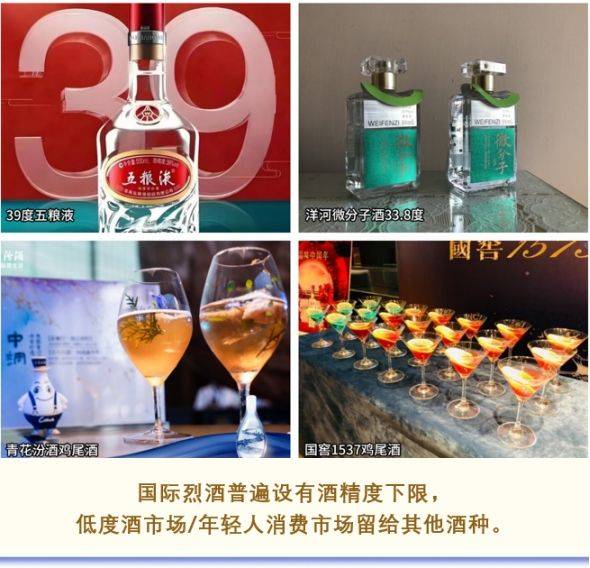

最近の調査では、現代の若者は従来の酒の飲み方に対する意識が大きく変化していることがわかります。例えば、パーティーや外食時にビールやカクテルを好む傾向が増え、伝統的な白酒を敬遠するようになっています。これにはSNSの影響も大きく、インスタグラムなどに投稿するために見栄えの良い飲み物を選んでいるのかもしれません。

また、若者の飲酒スタイルが多様化していることも特徴です。友人との集まりには、クラフトビールや特注のカクテルを楽しむ姿が見られ、特に個性を重視する傾向が強い傾向があります。このような流れの中で、アルコール業界も新しい商品開発に力を入れるようになっています。

3.2. アルコール摂取の社会的要因

若者のアルコール消費には、社会的な要因も影響しています。都市で生活する若者たちは、ストレスが多く、仕事や学業の合間にリフレッシュとしてアルコールを楽しむケースが増えています。その結果、アルコールが身近な「楽しみ」として位置付けられ、人間関係を深める手段として使用されることが一般的になっています。

しかし、この流れには問題もあります。最近では飲酒運転や過度な飲酒といった問題も増えており、社会全体での飲酒に関する意識を再評価する必要性があると言えるでしょう。特に保健当局や教育機関は、若者に対する啓発活動を行い、適切な飲酒の重要性を訴える必要があります。

4. アルコール消費と若者のライフスタイル

4.1. アルコールと社交

若者にとって、アルコールは社交の一部として欠かせない存在です。特に友人との集まりや仕事の後の飲みニケーションは、重要なコミュニケーションツールとなっています。これにより、酒が提供する「場」というものが、若者たちの人間関係を豊かにしているのです。

また、カラオケやクラブなど、アルコールを伴うエンターテインメントの人気もその背景にあります。これらの場では、みんなで楽しむことができ、ストレス発散の場としても機能しています。特に若者たちは、忘年会や打ち上げなど、特別なイベントでの飲酒を通して絆を深めています。

4.2. 健康意識の高まりとその影響

最近、若者の間では健康志向も高まっています。特にフィットネスやダイエットに敏感な層は、アルコールの摂取量を減らす方向にシフトしています。これは、健康への関心が高まったことに起因しており、ジョギングやジム通いをしながらも飲酒を控える人が増加しています。

このような状況下で、アルコール業界も新たな商品開発に迫られています。低アルコール飲料やノンアルコールビールの需要が高まり、それに合わせたマーケティング戦略が必要とされています。例えば、マイクロブルワリーが若者向けの軽やかなビールを作り出すことで、新たなニーズに応えようとしています。

5. 中国市場におけるアルコール産業の未来

5.1. 新しいトレンドと消費者の好み

現代の若者は、アルコールだけでなく、飲食の全体的な体験を重視しています。そのため、飲食業においては「体験価値」の提供が重要なポイントになっています。ユニークなコンセプトのバーや、インスタ映えするカクテルの提供が好まれるなど、伝統的な飲み方からの脱却が見られます。

さらに、地域性や季節感を重視した商品の開発も進んでいます。たとえば、地元の素材を使ったビールや、季節限定のフレーバーを持つお酒が人気を集めています。これにより、消費者は自分だけの特別な飲酒体験を求めるようになっており、従来の製品だけでは市場競争に勝てない事態が生じています。

5.2. 国際的な影響と競争

中国市場のアルコール産業は、国際的な影響を受けています。特に、世界中の多様な酒文化が交流し、中国の若者にも異国のお酒を楽しむ機会が増えています。これにより、国際的なブランドが中国市場に進出し、競争が激化しています。若者たちは、トレンドを追い、特に人気のある海外ブランドを試してみることにも意欲的です。

また、オンライン市場の拡大も要因の一つです。ECサイトやソーシャルメディアを通じて、若者たちは外国のアルコール商品を手軽に入手できるようになっています。これによって、酒市場はよりオープンな競争を余儀なくされています。今後は、国内産業もこの国際的な流れにどう対応していくかが注目です。

6. まとめと今後の展望

6.1. 現在の課題

現代中国の若者のアルコール消費トレンドは、多くの側面で進化してきましたが、依然として解決すべき課題もあります。特に、飲酒のマナーや健康への影響が懸念されている現状は無視できません。また、アルコール依存症のリスクも増えており、個人の判断力が試される場面も多く見受けられます。

加えて、飲酒を巡る社会的な責任についての教育も必要です。特に若者層が自らの行動を見つめ直し、適切に楽しむことができる文化が求められています。企業や政府もこの課題に対する啓発活動を強化し、より良い社会を築くための取り組みが重要です。

6.2. 将来のアルコール消費の展望

今後の中国のアルコール消費は、若者の嗜好がますます顕著に形成することでしょう。彼らの価値観やライフスタイルに基づき、市場は多様化していくと予想されます。特に健康志向や個性の追求から、生産者は製品の革新を進め、消費者に新たな体験を提供する必要があります。

このように、現代中国の文化と経済の中でアルコールの役割は変わりつつありますが、若者の姿勢や価値観を理解することは、文化的な成熟にも繋がります。未来において、アルコール産業は新しい可能性を秘めており、若者たちが自分らしい飲み方を楽しむ場となることが期待されます。

終わりに、アルコール消費についての理解を深め、より良い社会を築くための一助となれば幸いです。