曹操は中国の歴史において重要な人物であり、彼の死は三国時代の動乱を引き起こす大きな転機となりました。彼の死後、魏の政権はどのように変化し、他の勢力がどのように台頭していったのか、そして後世に曹操の影響がどのように評価され続けているのかを見ていきましょう。

1. 曹操の死去とその背景

1.1 曹操の生涯と業績

曹操(155年 – 220年)は、東漢末期の政治家、武将、詩人として知られています。彼はその生涯を通じて、乱れた時代の中で国家を統一するための努力を続けました。彼は154年に小さな兵士から始まり、やがて大きな軍事力と政治的権力を握るに至りました。特に、彼が行った「屯田制」や「賦役法」の改革は、農業の生産性を向上させ、民衆の生活を安定させるための重要な基盤を築くものでした。

曹操はまた、乱世の中での武力による支配を確立することにも成功しました。「官渡の戦い」では、少数の兵力で数倍の敵を撃破したエピソードは、彼の軍事的才能を象徴しています。この勝利は、後の魏の成立への道を開く重要な出来事となりました。

さらに、曹操は詩人としてもその才能を発揮しました。彼の詩は、描写が豊かで情緒豊かなもので、多くの後世の詩人に影響を与えました。彼の「観滄海」などは、自然の美しさを通じて人間の感情を描く作品として評価されています。

1.2 死因とその政治的影響

曹操の死因は、史書によると病気とされていますが、具体的な内容については諸説あります。220年、彼は魏の都・許昌で亡くなり、その死は大きな衝撃をもたらしました。彼を支持していた側近や軍人たちにとっては、彼の存在が絶対的なものだったため、その死は権力の空白を生むことになりました。

曹操の死後、彼が築いた体制の維持は困難を伴うものでした。彼の息子である曹丕は後を継いだものの、政治的手腕には限界があり、様々な派閥が台頭する原因となりました。これにより、内部分裂が加速し、結局は後漢の遺臣たちや他の勢力によって新たな権力の構造が形成されることになったのです。

また、曹操の死は政治的な混乱だけでなく、魏と呉、そして蜀との間での緊張をも引き起こし、三国時代は彼の死を境に激化していきました。その結果、国同士の戦略的な対立が生じ、より多くの武将が英雄として名を馳せる時代へと突入していくのです。

2. 曹操の死後の権力闘争

2.1 子孫の台頭と内部対立

曹操の死後、彼の子息である曹丕が魏の皇帝となりますが、当初の権力基盤は裂け目が生じていました。曹丕は父の後を継ぐにあたり、これまでとは異なる統治方針を打ち出す必要がありましたが、彼自身の権限を強化するために、曹操の忠実な部下たちとの対立が生まれます。この内部対立は、曹丕が権力を確立するにあたり、大きな障害となりました。

曹丕はさまざまな手段を駆使し、自身の権力を確立しようとしましたが、父の遺志を受け継ぐことは容易ではありませんでした。彼は主に父の軍隊を維持し、新しい軍にカルチャーショックを与えようとしましたが、彼の政治的なスタンスが元の軍の支持を失うことに繋がりました。これにより、幹部や将軍との対立が深まることになります。

また、曹丕の兄弟たちも権力を巡る争いに巻き込まれていきました。特に曹彰や曹植は、自身の立場を強化しようとするあまり、曹丕との枠を越えた争いを繰り広げます。この権力闘争は、魏の内政に大きな影響を与え、やがて国全体の安定を損なう事態を招くことになったのです。

2.2 他の勢力の影響力増大

曹操の死後、魏だけでなく、敵対する勢力の台頭も目立ちました。特に、呉の孫権や蜀の劉備は、曹操亡き後の混乱を利用してその勢力を拡大します。両国の指導者たちは、魏の内紛を見て、自らの交渉力や軍事力を強化するチャンスを見逃さなかったのです。

孫権や劉備は、曹魏にとって脅威となり得る存在ですが、彼らもまた、内部の権力闘争や外敵への対応に追われることとなります。これにより、三国間の戦争は熾烈を極め、次第にそれぞれの立場や戦術が明確になっていきます。

また、曹操が築いた「強軍無敵」の理念を持ち続ける魏は、次第にその強さを維持できなくなっていきます。他国の勢力が強まる中で、魏の権力基盤は安定せず、外部からの圧力が増す結果となりました。このような状況の中で、さまざまな武将たちが台頭し、後に名を馳せることになります。

3. 曹操の死が魏の政権に与えた影響

3.1 魏の政権運営の変化

曹操の死は、魏の政権運営に大きな変化をもたらしました。曹丕が新たに皇帝となったものの、彼自身が持つ権限や政治的センスは、曹操の絶対的なリーダーシップとは異なります。このため、政権の運営方針は、より分権化され、さまざまな派閥が形成される土壌ができてしまいました。

さらに、魏の政府機関や軍隊も、曹操の時代と比べて柔軟性が欠けるようになりました。曹操が直面していた外敵や内部の問題に比べて、新たな指導者たちが直面する課題は異なり、即戦力としてのリーダーシップが求められましたが、その従う者たちの支持を得ることが難しかったのです。

また、制度改革も進まなくなり、既存の政治組織が硬直化していく状況も見られました。特に、民衆への対応が鈍化し、経済政策や税制の改革が後回しにされることが多くなり、社会の不安定化が進む要因となったのです。

3.2 曹操の政策の継承と変質

曹操の死後、彼が推進した政策は、一部は継承されるものの、実際的には大きく変質してしまいました。特に「屯田制」に関しては、農民の生活を安定させるための基盤として曹操が用いたものですが、曹丕の治世ではその重要性が見直されることになります。

曹丕は新しい政策を模索する中で、従来の方法をそのまま踏襲することなく、新たな試みを行おうとしますが、結局はその改革が成果を上げられず、民衆の不満が高まることになりました。特に征税政策や徴兵制に関しては、従来の厳しさが残り、民衆が抱える負担は依然として改善されなかったのです。

そのため、曹操が掲げた理想の実現は次第に難しくなり、彼の後継者たちの統治はその結果、次第に腐敗や不正が蔓延する原因を生んでしまいます。この流れは、後の魏が衰退に繋がる一因ともなりました。

4. 三国時代の再構築

4.1 各国の立場と戦略

曹操の死を境に、三国の立場は再構築され、戦略も再考されることになりました。魏、蜀、呉のそれぞれの国は、曹操の死後の混乱を利用し、自国の利益を最大化するための戦略を練るようになります。それぞれの国が抱える課題は異なるものの、共通して敵対関係に陥る形になります。

呉の孫権は、魏との接触を継続しつつ、蜀の劉備と連携を強化することに重点を置きました。特に、彼は内外からの圧力に対抗するために、同盟を重視することで政権を守る戦略を採り、優位性を確保することに努めました。これにより、魏に対抗するための地固めを行ったのです。

また、蜀の劉備も曹操の死後、独自の戦略を進め、資源や人材を確保するための動きを強めました。彼は特に北方侵攻を視野に入れ、魏との戦闘に備えながら、自らの国力を高めていくことに成功します。これらの戦略により、三国の関係は複雑になり、戦況も変化し続けます。

4.2 曹操の死後の新しい英雄たちの台頭

曹操の死後、歴史の舞台には新たな英雄たちが現れます。彼の影を背負って立つ者たち、あるいは全く異なるアプローチで国を治めようとする者たちが、それぞれに自らの立場を主張し、権力を奪おうとする姿が見えます。

特に、呉の周瑜や蜀の諸葛亮、また彼らを支える武将たちは、曹操の軍事戦略を取り入れると同時に、自らの独自性をも持ち込むことに成功します。彼らはまた、曹操の戦術を研究し、時にはそれを逆手に取ることで、戦局を有利に進める知恵を持っていました。

こうした新しい英雄たちは、曹操によって確立された「武力による支配」の代わりに、知略や同盟の重要性を見出し、各国での立場を強固にしながら、さらに過酷な戦の中で名を馳せることになりました。

5. 曹操の影響と後世の評価

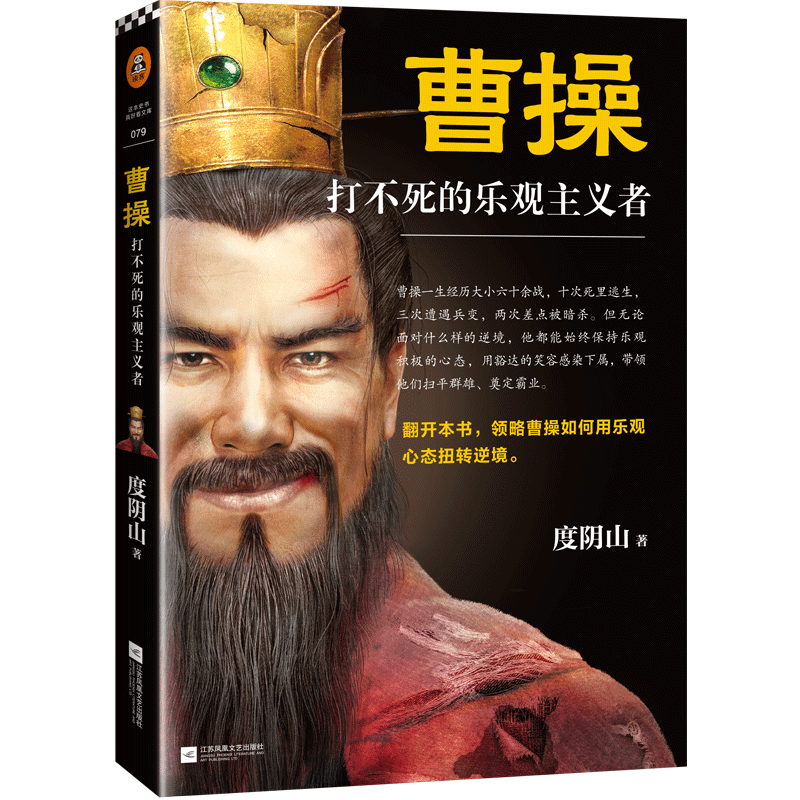

5.1 後世の文学・芸術における曹操のイメージ

曹操の死後、彼の存在は文学や芸術、その後の歴史書において重要なモチーフとなりました。特に「三国志」における曹操の描写は、彼の複雑な人物像を浮き彫りにしました。彼は時に冷酷で、時に優れた戦略家として描かれ、その姿勢は読者にさまざまな解釈を与えるものになったのです。

また、曹操は詩人としても高く評価されており、彼の詩は古典文学における重要な要素とされています。彼の詩の中に見られる深い感情表現や自然描写は、多くの後世の詩人たちに影響を与え、詩壇においても特別な位置を占めることとなりました。

さらには、曹操を題材にした映画やドラマ、漫画などの作品も多く存在し、彼の人物像は時代を超えて人々の心を掴んでいます。特に「英雄」というイメージは、アクションや戦略の要素を取り入れたエンターテインメント作品として、多くの人々によって受け入れられることになります。

5.2 歴史観の変遷と現代への影響

曹操の評価は、歴史を通じて変遷しています。彼の強力な政治力や軍事力が評価される一方、冷酷な手法や独裁的な支配は否定的に捉えられることもあります。これにより、後世における彼の評価は分かれましたが、現代の歴史観では彼の功績が正当に評価されることが増えてきました。

特に、近年の研究では彼の政治理念や経済政策の成功が再評価され、まさに近代国家の成立に必要な要素を先取りしていたことが確認されています。彼の方法論は、現代においても国家運営に有用な教訓を提供しているといえるでしょう。

最終的に、曹操はただ過去の英雄ではない、その遺産は現代においてもなお生き続け、その理念や戦略は新たな形で現れています。彼の影響は、歴史的な文脈にとどまらず、現代の政治や文化にまで広がっているのです。

終わりに

曹操の死は、中国の歴史において非常に重要な出来事であり、その影響は政権や勢力均衡を大きく変えるものでした。彼の死によって新たに生まれた権力争いや英雄たちの台頭は、三国時代の動乱をさらに激化させ、この時代の特異な文化や哲学を形成する要因となりました。

後世においても、曹操は多くの作品や議論の中で生き続け、彼の政策や理念は現在でも評価されています。乱世の英雄として、彼の姿は今日の私たちにとって、挑戦や苦難に立ち向かう姿を象徴する存在として機能しています。曹操の影響は今なお色あせることなく、中国文化の重要な一部として、私たちの記憶に刻まれ続けることでしょう。