西南方言に見られる独特の語彙と表現

中国の広大な地理と豊かな歴史は、多様な方言を育んできました。中でも、西南方言はその文化的背景や地域特性から興味深い独自の語彙や表現を持っています。本稿では、西南方言の概要や文化的背景、そしてその中で見られるユニークな語彙や表現について詳しく探ります。また、方言の変化やその保存状態、さらには地域振興における方言の役割についても触れていきます。

1. 西南方言の概要

1.1 西南方言の定義

西南方言は、主に四川省、雲南省、貴州省、重慶市などの地域で話される方言の総称です。これらの地域は農業や自然環境が豊かで、その影響を受けた語彙が特徴的です。西南方言は、一般的に漢字の発音が異なり、また地域によっては独自の音韻体系を持っています。この方言には音調が多く、言葉の響きが非常に特徴的です。

例えば、四川では「麻辣」(マーラー)という辛い料理が非常に有名ですが、これは西南方言の特有の表現で、「麻」と「辣」を組み合わせた言葉です。このように、特定の食文化や地域特性がそのまま語彙に反映されるのが、西南方言の魅力です。

1.2 西南方言の分布と特徴

西南方言は、その広がりが大変大きく、地域によって異なる特徴を持っています。四川省で話される四川語は、発音が比較的はっきりとしていて、文法規則がシンプルです。一方で、雲南省の方言は山岳地域の影響を受け、独特の音調が加わります。例えば、雲南の一部地域では、同じ漢字でも発音が異なることがあり、聞き取るのが難しいこともあります。

また、西南方言は、日常の会話に密接に結びついており、地域特有の表現が多く存在します。たとえば、心の中で何かを思っているときに「心里有事」(シンリーヨウズ)と表現することがあります。これは直訳すると「心の中に事情がある」となりますが、実際には「気を使っている」という意味合いを持っています。このような特有の言い回しが西南方言ならではの面白さを醸し出しています。

2. 西南方言の文化的背景

2.1 地域文化と方言の関係

西南地域の文化は、少数民族の生活様式や伝説、祭り事などが色濃く反映されています。このような地域文化が西南方言の形成に多大な影響を与えているのです。例えば、雲南の少数民族の飲食文化に関連する言葉や、祭りに参加する際の特有の表現は、方言においても多く使用されており、日常会話の中で自然に盛り込まれています。

また、西南方言にはその地域特有の敬語や親しみの込められた言葉が存在し、地域のコミュニケーションの中で重要な役割を果たしています。このような言葉の使い方によって、地域の人々の絆が強まるとともに、文化の多様性が保たれています。

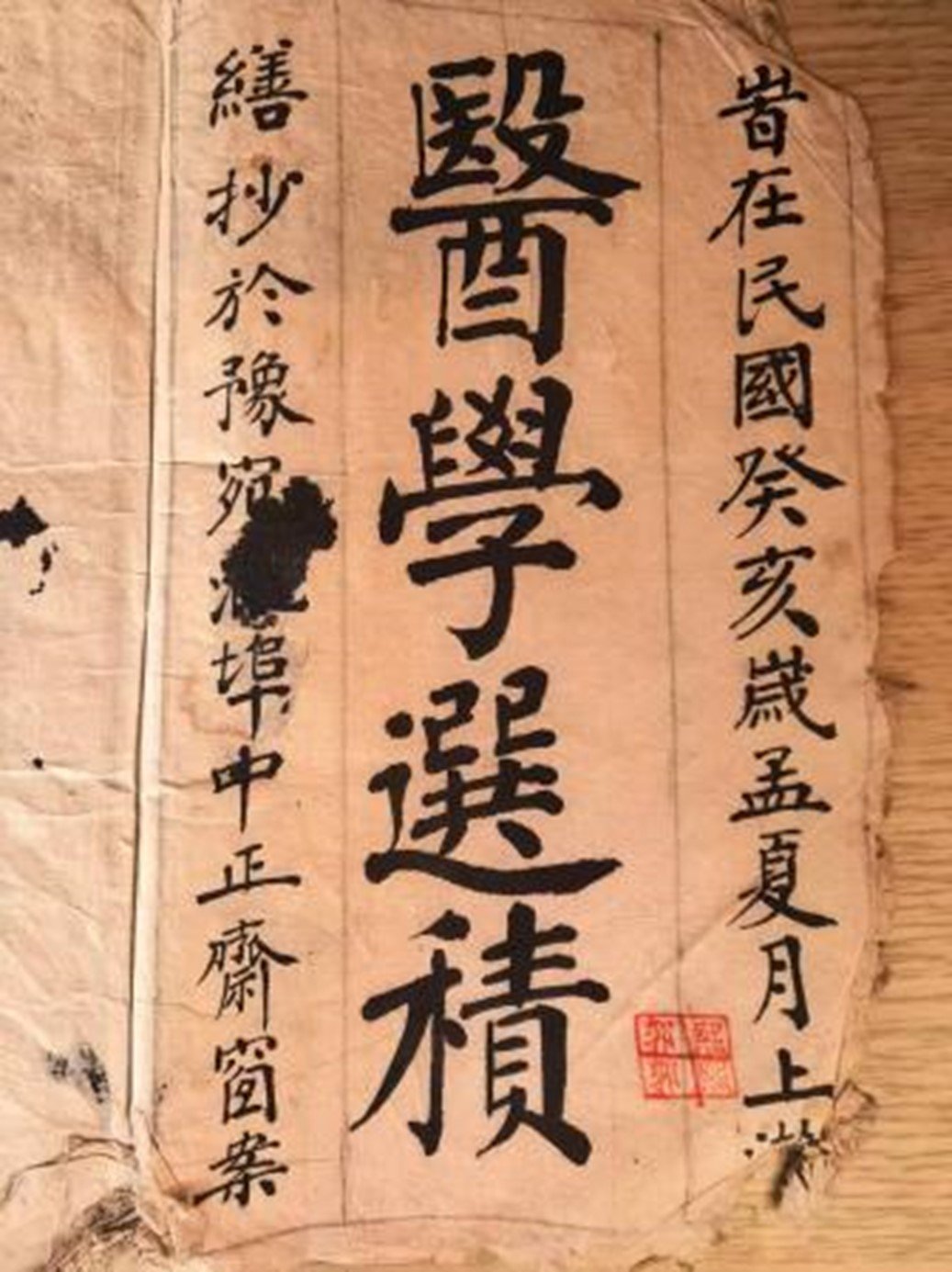

2.2 歴史的要因が影響する方言の形成

西南方言は、歴史的な背景として、元・明・清の時代の移民や文化交流の影響を強く受けています。特に、南方の開発に伴う移民の流入は、方言の変化や新たな語彙の植え付けに繋がりました。たとえば、多くの漢民族が南方に移動したことにより、彼らの言語が現地の言葉と融合し、新たな表現が生まれています。

また、西南地方は地形が複雑で交通が制限されることが多く、そのため地域ごとに言語の隔たりが生まれやすいのです。これが方言の多様性を促進する要因の一つとされています。例えば、貴州省では、地域ごとに異なる言い回しが見られ、同じ言葉でも発音が変わることがあります。このような方言の微妙な違いは、話し手の地域を特定する手掛かりになり得ます。

3. 独特の語彙の特徴

3.1 日常会話における特有の単語

西南方言における独特の語彙は、日常会話の中で頻繁に使用されます。たとえば、「来吧」(ライバ)という表現は「来てください」という意味ですが、西南方言では特に親しい仲間同士で使われることが多いです。このようなカジュアルな表現は、地域の人々のフランクな人間関係を示すものとなっています。

また、「吃饭没?」(チーファンメイ?)という言い回しも代表的です。直訳すると「ご飯を食べた?」となりますが、実際には「元気にしている?」というニュアンスで使われます。こうした言葉の中には、地域特有の温かさや親しさが感じられ、西南方言ならではの文化が表れています。

3.2 地域特有の食文化に関連する表現

西南地方の食文化は多彩で、地域ごとに特有の料理があります。そのため、この地域の方言には食文化に関連する独特な語彙が数多く存在します。例えば、四川料理でよく使われる「癞蛤蟆」(ライハーマ)という言葉は、料理名の一部として使われることがあります。これが日常会話においては、ある種の特別な意味合いを持つこともあります。

さらに、「火鍋」(ホワグオ)という言葉は、西南方言で非常に人気のある鍋料理を指します。それに関連する表現も多く、例えば「一起煮火鍋」(イーチージューホワグオ)という表現は「一緒に火鍋を楽しもう」という意味合いで使われることが多く、地域の人々が集まる際の会話の一部になっています。

4. 西南方言のユーモアとジョーク

4.1 方言を用いた言葉遊び

西南方言には、特有のユーモアやジョークが豊富に存在します。特に、言葉遊びの要素が強く、発音の似た言葉を巧妙に使うことで笑いを取るスタイルが一般的です。たとえば、「你是个果子泥」(ニッシーゲグォズニー)という表現は、「あなたは果物の泥だ」という直訳ですが、実は「あなたはおバカだ」という意味合いに近いのです。このように、地域の人々は実生活の中で方言を使って冗談を交わし、コミュニケーションを楽しんでいます。

また、地元の特産品や食文化を元にしたジョークも存在します。例えば、「豆腐脑」(ドウフナオ)は、豆腐のスイーツとして有名ですが、「豆腐脑」の音を使って「おかしなこと」という意味で使う場合もあります。こうした遊び心は、西南方言が持つ親しみやすさを一層引き立てています。

4.2 地元の伝説や物語に見られる表現

西南地方には、多くの伝説や物語が語り継がれており、これらが西南方言の表現に深く影響を与えています。地域の伝説になぞらえたフレーズやことわざが多く存在し、これらは日常会話の中でも自然に使われます。例えば、「山高水長」(シャンガオシュイチャン)という言葉は「豊かな自然」を象徴する表現として、地元の人々に広く使われています。

また、西南方言には地元特有の言い回しがあり、語り手のバックグラウンドや文化的背景を反映した表現が豊かです。たとえば、有名な「宝刀不老」(バオダオブーロウ)は、「年を取らない宝刀」という言い回しで、長寿や健康を願う意味で用いられることがあります。このような表現は、地域の人々が共有する価値観や文化を理解するための重要なヒントとなります。

5. 方言の変化と現代の影響

5.1 都市化と若者文化の影響

近年の都市化は、西南方言にも大きな影響を与えています。特に、都市部への若者の流入は方言に新しい変化をもたらし、地域の言葉がミックスされることで新たな表現や言い回しが生まれています。若者たちが普段の会話で使っている新しいスラングやジモティー語は、方言に新鮮な風を吹き込んでおり、伝統的な文化と現代のライフスタイルが交差しています。

例えば、SNSやストリーミングサービスの普及に伴い、若者たちが使用する言葉が急速に広がっています。「皮卡丘」(ピカチュウ)といったアニメキャラクターの名前が流行語になり、これを使った表現が方言に取り入れられるケースが増加しています。このような言葉の変化は、方言の生き生きとした進化の証ともいえるでしょう。

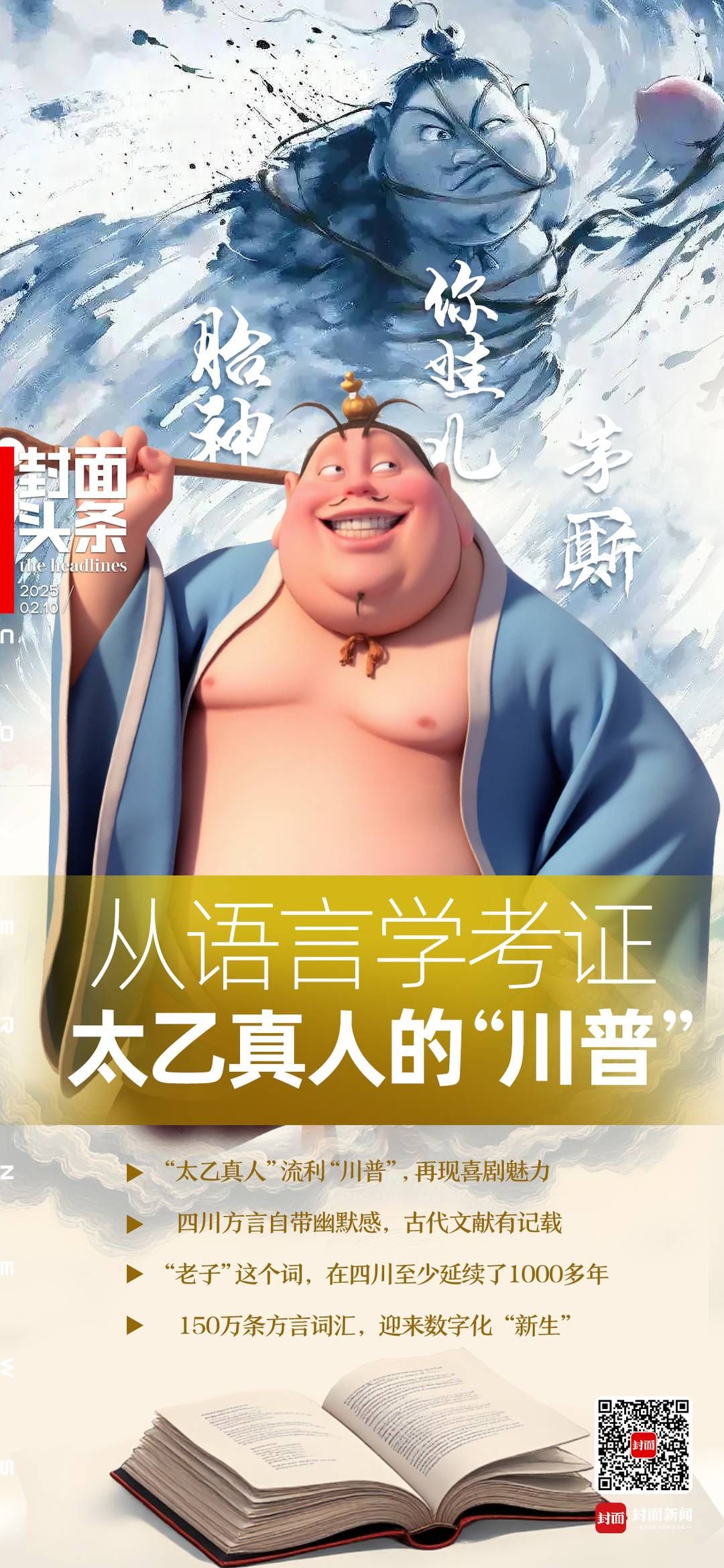

5.2 SNSとメディアによる方言の普及

SNSやメディアの影響も、西南方言の普及に大きく貢献しています。動画共有プラットフォームや短編動画アプリが普及する中で、西南方言を用いた面白いコンテンツが若者たちの間で人気を博しています。これにより、地域の独特な語彙や表現が広く知られるようになり、方言に対する関心が高まっています。

また、これらのメディアを通じて、他地域の人々にも西南方言の魅力が伝わり、方言を学ぶ人が増加してきました。地域の文化を知るきっかけとして、方言が注目されることは望ましい現象であり、方言の保存や発展に寄与しています。

6. 西南方言の保存と発展

6.1 教育機関における方言教育

方言の保存に関しては、教育機関が重要な役割を果たしています。特に、西南地域の学校では、方言の教育が推進されています。地域の歴史や文化を理解するための一環として、方言を学ぶことが重要視されています。これにより、若い世代が自分たちのルーツを尊重し、地域文化に対する愛着を持つことが期待されています。

例えば、学校の授業の中で方言を交えた活動が行われ、地域の物語や伝説を学ぶことができます。こうした取り組みは、単なる言葉の教育に止まらず、地域のアイデンティティを育むものとして非常に意義深いです。

6.2 方言を活かした地域振興の取り組み

西南方言は、地域振興においても重要な役割を果たしています。方言を活かした観光資源を構築することで、地域の経済活性化を図る取り組みが進められています。地域の特産品や文化を紹介するイベントでは、方言を用いて地域の魅力を発信することが求められます。

例えば、地元の食材を活かした「方言料理教室」が開かれ、参加者が実際に方言を使いながら料理を学ぶことができます。これにより、地域の文化が生き生きとした形で継承されるとともに、観光名所としての魅力を高めることができるのです。

終わりに

西南方言は、その独特の語彙や表現を通じて、地域文化や歴史を語る非常に重要な要素です。日常会話に見られるユニークな言葉や、伝説に基づく表現が地域の人々の絆を強め、文化の多様性を形作っています。都市化や現代の影響を受けながらも、方言はその歴史を守り続けていることが魅力であり、今後もその保存と発展に向けた取り組みが求められます。西南方言の多様性と豊かさを再確認し、未来へと繋げていくことが我々の使命であると言えるでしょう。