王羲之は、中国書道の歴史の中で特に重要な人物です。彼の作品は、今でも多くの人に影響を与えており、書道を学ぶ上での基礎ともなっています。本稿では、王羲之と他の書道家の比較を通じて、彼の影響力の大きさや、彼がもたらした書道のスタイルの違い、さらには彼の作品が現代にどのように受け継がれているのかを探っていきたいと思います。

1. 王羲之の生涯と業績

1.1 王羲之の生誕と家庭背景

王羲之は、303年に現在の中国の河南省で生まれました。彼の家族は代々官僚を務めており、王羲之もその影響を受けて教育を受けました。特に父親は書道に秀でており、王羲之は幼少期から書道に親しむことができたのです。彼の家庭環境は、彼の後の書道家としての道を大きく支えました。

王羲之は、流行の漢字スタイルに従いながらも、彼自身の独自のスタイルを発展させることができたのは、家庭の教育によるものです。彼は多くの著名な学者から書道を学び、また詩や音楽にも通じていたため、彼の作品には文化的な深みが感じられます。このような背景があったからこそ、彼は後に「書聖」と称される存在となったのでしょう。

1.2 書道への影響と学び

王羲之は、書道において非常に早熟な才能を示しました。彼は、当時の書道の名手である鐘繇や王獻之などの作品から多くを学びましたが、単に模倣するだけではなく、彼自身のスタイルを確立することに力を注ぎました。彼のスタイルは、流麗でありながらも、力強さを感じさせるものでした。

また、王羲之は、書道の技術だけでなく、その精神性にも深い洞察を持っていました。彼の作品は、技術的な完成度だけでなく、彼の内面的な感情や思想を反映しています。これは後に彼の作品が長く愛される理由の一つです。彼の深い学びと多様な文化的背景が、彼の書道スタイルに大きく影響を与えているのです。

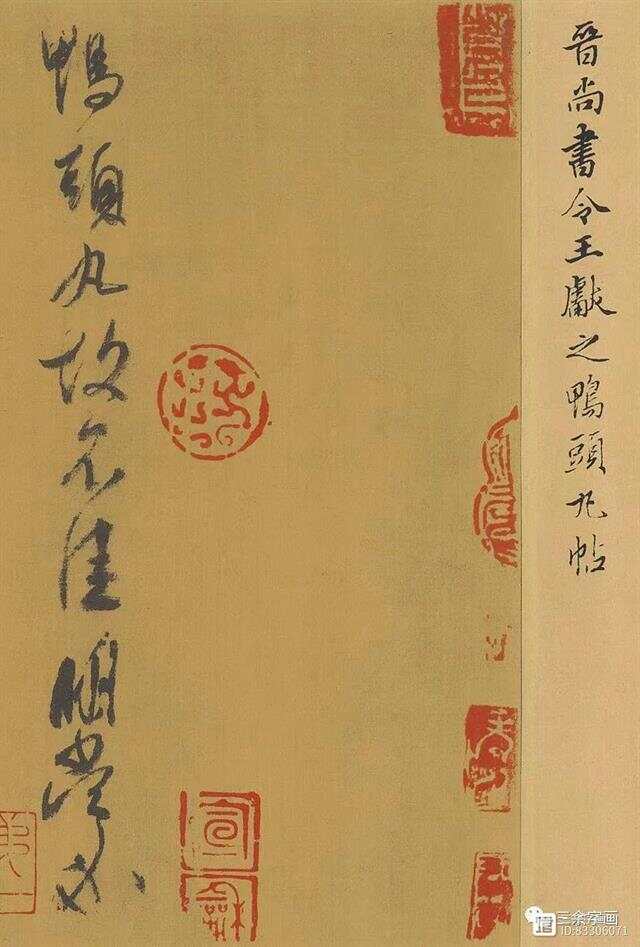

1.3 代表作「蘭亭序」の分析

王羲之の代表作「蘭亭序」は、彼の書道の技術を最大限に発揮した作品です。この作品は、栄えある詩人たちとの酒宴の場での出来事を描いており、その中には彼自身の感情が詰まっています。「蘭亭序」は、書道としての美しさだけでなく、文学的な価値も高いとされています。

「蘭亭序」では、文字の配置や筆使いが非常に巧妙であり、特に「快」を表す文字は、その力強さと流麗さの両方を兼ね備えています。彼の文字は、まるで生きているかのように表現され、見る者に強い印象を与えます。また、この作品は、彼の書道のスタイルがどのように確立されたかを示す重要な証拠でもあります。「蘭亭序」は、王羲之がいかにして書道の聖者となったのかを物語る名作なのです。

2. 書道の歴史的背景

2.1 中国書道の起源と発展

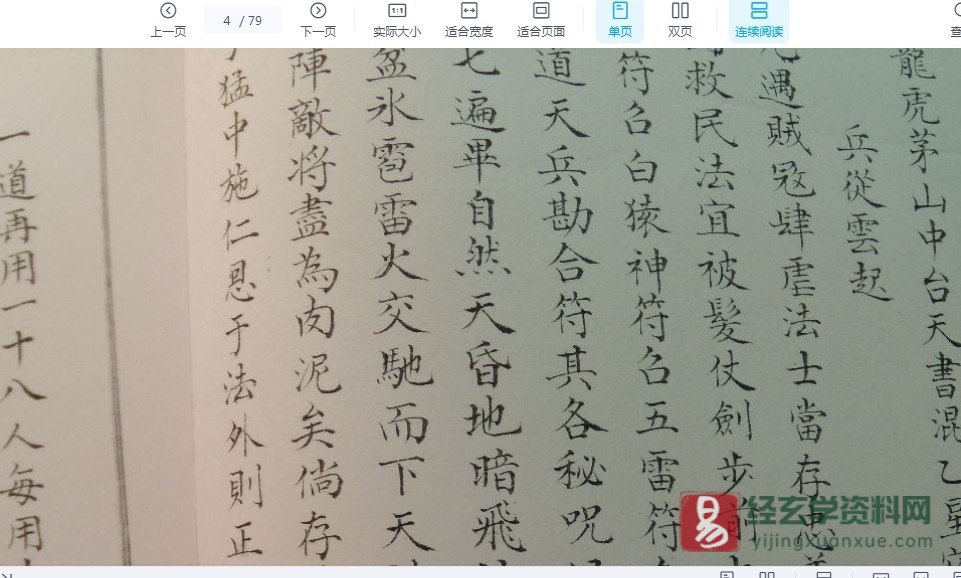

中国の書道は、古代から続く伝統的な芸術です。その起源は、紀元前の甲骨文字や青銅器に見られる文字にあります。最初の書道は、実用的な目的から始まりましたが、時が経つにつれて、書道は表現芸術としての側面を持つようになりました。魏晋南北朝時代には、特に書道が盛んになり、多くの名人が登場しました。

王羲之の登場は、書道の歴史的な背景において非常に重要です。彼が登場する前は、書道はどちらかというと形式的であり、型にはまったスタイルが主流でした。しかし、王羲之は、その流麗さと自由な表現によって、書道を新たな領域へと導きました。このように、彼は書道の発展において欠かせない存在となりました。

2.2 書道流派の多様性

中国書道には、多くの流派が存在しています。例えば、篆書や隷書、楷書、行書、草書など、それぞれが異なる特徴を持ちます。王羲之は特に「行書」において偉大な業績を残しましたが、彼の影響を受けた後の書道家たちは、さまざまな流派を形成し、発展させました。

行書は、文字の形が流れるように書かれるスタイルであり、王羲之の影響のもとで、さらに発展を遂げました。彼のスタイルが他の書道家にも影響を与え、さまざまなアプローチが生まれました。また、王羲之以外にも、韓愈や颜真卿、柳公権などが登場し、それぞれに独自の書道スタイルを展開しました。

3. 王羲之の書風

3.1 王羲之の特有のスタイル

王羲之の書風は、その独特なスタイルによって知られています。彼の書には、柔らかさと力強さが共存しており、見る者を魅了します。彼は、筆の運び方や墨の使い方にこだわり、自身のスタイルを確立しました。このようなスタイルは、彼の内面的な感情や思想を反映しており、ただの文字としてだけでなく、芸術作品としても楽しめるものとなっています。

王羲之の書風は、特に「行書」において顕著です。その流れるような筆使いや、字形の優雅さは、後の書道家たちにも大きな影響を与えました。彼の書を見たときの印象は、まるで水が流れるようであり、その動きの中に深い意味を感じることができます。また、彼の作品は、技術的には完璧でありながら、感情的なつながりを持つため、その魅力は今でも色褪せません。

3.2 王羲之の書法における特徴

王羲之の書法の特徴には、筆勢の強さや、線の変化が挙げられます。彼は、極めて多様な筆使いを駆使し、各文字に命を吹き込むことができました。特に、筆の圧を調整することで、太い線と細い線を使い分ける技術は、彼の書道における重要な要素です。このような技術は、他の書道家とは一線を画すものであり、王羲之独自の世界観を構築しています。

また、王羲之の書法は、まるで音楽のようなリズムを持っています。彼の筆使いは、見る者に動きを感じさせるほどで、その表現力は優れた芸術作品を生み出しました。このように、王羲之の書道は、単なる文字の形を超越し、視覚的な美しさと共に、感情的な共鳴をもたらします。

4. 他の著名な書道家との比較

4.1 韓愈との比較

韓愈は、王羲之と同時代の書道家であり、彼もまた書道において重要な役割を果たしました。韓愈の書風は、力強さと厳格さが特徴です。彼の作品は、しっかりとした線と明確な形状を持ち、特に公的な文書や詩の形式に適したものが多いです。王羲之の柔らかさと流れに対して、韓愈のスタイルは非常に対照的です。

この二人の書道家は、一見異なるスタイルを持ちながらも、互いに影響を与え合ったと言われています。王羲之の流麗さは、韓愈の力強さと融合することで、新たな書道の革新をもたらしました。そのため、彼らの作品は相互に補完し合い、書道の発展に寄与したと考えられます。

4.2 颜真卿との比較

颜真卿は、王羲之の数世代後に登場した書道家であり、彼の作品は特に「楷書」において顕著なものがあります。颜真卿の書は、王羲之の流麗さとは異なり、堅固で規範的な印象を与えます。彼は、書道の技術を体系化し、後の書道家たちに基準を提供しました。

また、颜真卿は政治的な背景も持っており、彼の作品にはその影響も見られます。社会的なメッセージが込められた作品も多く、王羲之の個人的な感情表現とは一線を画している点が興味深いです。このように、颜真卿のスタイルは、王羲之の影響を受けつつも、彼自身の独自の視点を持っています。

4.3 柳公権との比較

柳公権は、王羲之の従弟とも言える書道家であり、彼もまた多くの業績を残しました。柳公権の書は、特に「行書」において王羲之の影響を強く受けながらも、彼自身のスタイルを形成しました。彼の作品は、自由な筆使いが特徴であり、王羲之の流麗さを受け継ぎつつも、より大胆なアプローチが見られます。

柳公権は、作品ごとに異なる視点や技法を用いることで、自らのオリジナリティを追求しました。このように、彼もまた王羲之の影響を受けながら、書道の新たな可能性を探る存在であったと言えます。

5. 王羲之の影響と現代における評価

5.1 現代書道への影響

王羲之の影響は、現代書道にも色濃く残っています。現在の書道家たちは、彼のスタイルや技術を学ぶことで、さらに新しい表現を追求しています。また、彼の作品は、書道の教科書や参考書に掲載され、多くの書道愛好者にとっての目標となっています。

現代の書道教室では、王羲之の代表作「蘭亭序」を模写することが一般的です。これにより、彼の技術や表現が受け継がれており、その影響は決して薄まっていません。王羲之の作品は、今後も多くの人々に感動を与え続けることでしょう。

5.2 王羲之の作品の保存と研究

王羲之の作品は、数多くの古文書館や博物館に保存されています。その中には、彼の手による書簡や詩が含まれており、学者たちによって研究が行われています。また、彼の書道に関連する文献や資料が発掘されることも多く、彼の書道スタイルや思想を深く探求する手助けとなっています。

重要なことは、これらの作品が単なるアートとしてだけでなく、書道の発展に対する重要な足跡としても位置づけられている点です。このような研究は、王羲之がどのようにして書道の歴史を変えたのかを理解する鍵となります。

5.3 王羲之の文化的意義

王羲之は、書道だけでなく、中国文化全般においても重要な人物です。彼の作品は、文学や哲学、歴史とも深い関わりを持っており、彼の書道はただの文字の美しさだけでなく、文化的な価値も高いものです。彼が残した影響は、書道の枠を超えて様々な分野に及んでいます。

特に、彼の作品には中国古典文学のエッセンスが詰まっており、多くの人々が彼の表現を通じて文化的な教養を得ています。王羲之の書道は、単なる技術ではなく、中国文明の中での重要な位置を占める存在なのです。

6. 結論

6.1 王羲之の意義の再確認

王羲之は、単なる書道家の枠を超えて、中国文化の中で特別な存在です。彼の業績は、現在の書道家だけでなく、広く多くの人々に影響を与え続けています。その作品は、技術的な完成度だけでなく、感情や思想を豊かに表現しており、彼の影響力は今なお強いものです。

多くの書道家が王羲之のスタイルを学び、彼の精神を受け継ぐことで、書道はさらに発展してきました。彼が確立した書道の美学や表現は、今後も多くの人に感動を与えることでしょう。

6.2 未来の書道に対する展望

未来においても、王羲之の影響は続くと考えられます。新しい技術やスタイルが登場する中で、彼の作品が持つ普遍的な魅力は決して衰えることはありません。確実に言えることは、王羲之の作品が今後も新たな創造を生み出すインスピレーション源となることです。

書道の未来がどのように展開されていくのか、引き続き注目が集まりますが、王羲之が築いた土台は、決して忘れられることはないでしょう。彼の作品は、これからも書道を学ぶ人々にとって、夢と希望を与える存在であり続けるのです。