鶴は、古来から日本の文化の中で特別な存在として位置づけられてきました。その優雅な姿と長生きする性質から、幸福や長寿の象徴とされています。このため、鶴はさまざまな祝祭や儀式の中で重要な役割を果たすことが多いのです。本稿では、鶴をテーマにした日本の祝祭や儀式について詳しく考察し、その背後にある文化的背景や具体的な例を挙げながら、鶴が持つ特別な意味を掘り下げていきます。

1. 鶴の文化的背景

1.1 鶴の象徴と日本文化

鶴は日本文化において、長寿と幸福の象徴として広く知られています。そのため、鶴のモチーフは文学や美術、工芸作品など、さまざまな場面で見受けられます。例えば、一般的に鶴は「千年を生きる鳥」として描かれ、その長生きの象徴となっています。このように、鶴は日本人の心の中で一種の神聖視されており、結婚式や成人式、さらには七五三などの重要な儀式においてしばしば取り入れられるのです。

また、鶴は親子の絆を象徴することでも知られており、特に子育てや家族の幸福を願う気持ちが込められたものとして、様々な儀式で登場します。たとえば、鶴の折り紙は親から子へと幸福を願う象徴として、行事やお祝い事において大事な役割を果たしてきました。

1.2 鶴にまつわる神話や伝説

日本の伝説や神話においても、鶴は度々登場します。有名な話の一つに「鶴の恩返し」があります。この物語は、鶴が困っている人間を助け、その後感謝の気持ちで人間に返すという内容です。鶴は純粋で無私の存在として描かれ、そのため、幸福と吉兆をもたらす存在と見なされています。

また、鶴は「神の使い」としても扱われることが多いです。神社や寺院では、鶴の彫刻や絵が見られることがあり、特に特定の神事において鶴が重要な役割を果たすことが多いのです。これにより、鶴は日本の spiritual の側面でも重要なシンボルとなっています。

2. 鶴に関連する日本の祝祭

2.1 七五三と鶴の関係

七五三は、日本の子供の成長を祝う伝統的な行事です。この行事では、特に女の子が鶴の模様が施された着物を着ることが多いです。鶴は長寿の象徴であるため、子供の健やかな成長と未来の幸せを願う気持ちが込められているのです。さらに、鶴の折り紙を贈る習慣もあり、子供たちに幸運をもたらすための縁起物として大事にされています。

七五三の祝祭の際には、親が特に子供に鶴の折り紙や鶴のデザインを施したグッズを贈ることが多いです。この行為により、鶴の持つ幸福のイメージが子供の日常に根付くことを願っているのです。特に、子供たちは鶴を折ったり、鶴の絵を描いたりすることで、自らの成長を実感し、幸運を引き寄せると信じられています。

2.2 鶴見祭りの歴史と意義

横浜市には「鶴見祭り」があり、毎年盛大に行われています。この祭りは、地元の神社を中心に行われ、鶴はその象徴的な存在として重要視されています。鶴見祭りでは、地元の人々が参加し、鶴をテーマにした神輿やパレードが行われ、地域の結びつきと伝統を再確認する場となっています。

沿道には鶴にちなんだ品々が並び、参加者たちが鶴の装飾を施した衣装を着ることもあります。そのため、訪れる人々にとっても、鶴を通じて日本文化の深さや地元の人々の思いを感じることができる貴重な機会となっています。

2.3 鶴を描いた伝統的な祭りの例

日本各地には、鶴がテーマの伝統的な祭りが数多く存在します。例えば、福岡県の「鶴見祭り」では、鶴をかたどったお祭りの品々が出品され、地域の人々がその豊かさを楽しむことができます。この祭りでは、鶴の舞や歌が披露され、人々が一体となって鶴の象徴する幸福と長寿を祝います。

また、鶴を題材にしたお餅などの特産物がある地域もあり、その年の豊作を感謝するために鶴を奉納する儀式があります。そうした祭りは、地域の人々が一つの目標に向かって結束する機会ともなり、鶴を中心にした地域文化のひとつの形として根付いています。

3. 鶴をテーマにした儀式

3.1 結婚式における鶴の役割

鶴は結婚式においても重要な役割を果たします。昔から「鶴は千年、亀は万年」と言われ、仲睦まじい夫婦の象徴とされています。多くの結婚式では、鶴のマークが施された羽織や打掛を用意することが一般的です。これにより、二人の長い幸せを願う意味が強調されます。

また、結婚式の演出として、ゲストがそれぞれ鶴の折り紙を折り、新郎新婦に向けて送り、その折り鶴を観賞するスタイルもあります。それぞれが願った幸せが詰まっている折り鶴は、式の重要な記念品となり、二人の愛を象徴するアイテムとなるのです。

3.2 祖先を敬う儀式と鶴の象徴性

日本には、祖先を大切にする文化が根付いています。お盆やお彼岸の際には、鶴の形をした供物が飾られることがあります。これは、鶴が神聖な存在であり、祖先の霊を迎えるお手伝いをしてくれると考えられているからです。このような儀式では、鶴を通じて先人を敬い、感謝の気持ちを表すことが重要視されています。

たとえば、盂蘭盆会では、盛大に親族が集まって祖先を供養しますが、その際に供物として鶴の形をしたお菓子や食べ物を用意することがあります。これにより、祖先に幸せが届くよう願うと共に、家族の絆を再確認することができるのです。

3.3 鶴と誕生日祝いの関係

誕生日を祝う際にも、鶴が重要な役割を果たすことがあります。特に誕生日に贈られる贈り物として、鶴をモチーフにしたアイテムが人気です。これには、鶴の絵柄の入ったお菓子やカードが多く、幸せを象徴するアイテムとして喜ばれます。特に子供の誕生日では、鶴の折り紙が飾り付けとして用いられることもあり、楽しさと意味を込めています。

さらに、鶴と一緒にお祝いの言葉を贈ることもあります。「鶴が舞い上がるように、君も素敵な未来を飛び立ってください」といったように、鶴が将来への希望や夢を象徴する存在として、誕生日祝のメッセージにも反映されているのです。

4. 鶴をモチーフにしたアートと工芸

4.1 日本の伝統工芸における鶴の表現

日本の伝統工芸において、鶴は非常に多くのデザインに取り入れられています。特に、友禅染や有田焼などには、鶴をテーマにした美しい絵柄があります。友禅染では、鮮やかな色使いで鶴が描かれ、まるで空を舞う姿を表現しています。これにより、作品に命を吹き込む重要な要素となっています。

また、有田焼の器の中には、鶴のデザインが施されたものが多く存在します。これらは、贈り物やお祝いの席で使われることが多く、特別な意味合いを持つアイテムとなっています。例えば、結婚祝いの際に鶴の模様の皿を贈ることで、新郎新婦の幸せを願うといった風習があります。

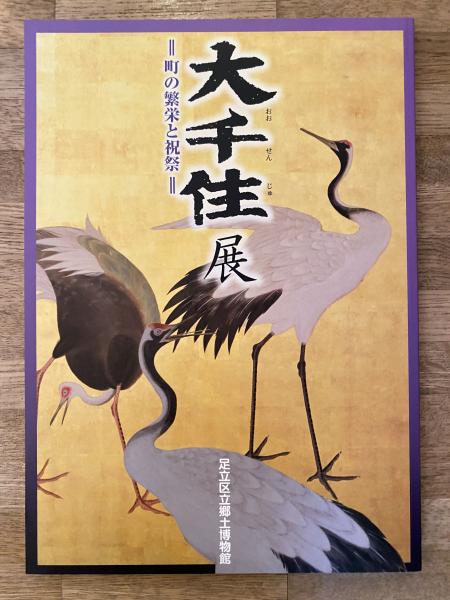

4.2 鶴を題材にした美術作品の紹介

日本の美術作品の中にも、鶴をモチーフにした作品が多く存在します。例えば、浮世絵や水墨画では、鶴が非常に人気のあるテーマです。浮世絵師の歌川国芳は、鶴を描いた作品で知られており、その繊細な線と色使いは見る者に強い印象を与えます。

また、近代的なアートにおいても、鶴が題材にされることがあります。現代のアーティストたちは、鶴を通じてメッセージを伝え、その存在の重要性を再評価する試みを行っています。例えば、環境保護をテーマとした展覧会では、鶴を描いた作品が展示され、その保護の重要性を訴える場として用いられています。

5. 鶴をテーマにした現代のイベント

5.1 鶴に関する現代の祭りやイベント

現代の日本でも、鶴をテーマにしたイベントや祭りが新たに生まれています。例えば、全国各地での「鶴祭り」が開催され、それぞれの地域が鶴にちなんだ特産品やアートを披露します。これらのイベントは、地域活性化の一環として注目を集め、鶴を通じて地域の魅力を再発見する場となっています。

また、鶴が飛来する時期には、特別なイベントが開催され、多くの人々がその姿を楽しみに訪れます。鳥の観察ツアーやワークショップが組まれ、家族連れや観光客にとって新しい体験となるのです。こうした現代のイベントは、鶴の持つ意味を再確認しつつ、楽しみながら日本の文化の深さに触れることができる貴重な機会となっています。

5.2 鶴の保護活動とその重要性

近年、環境問題が関心を集める中で、鶴の保護活動も重要なテーマとなっています。多くの団体が鶴の生息地を保護し、その環境を守るために活動を行っています。これにより、鶴の数を増やし、持続可能な環境を目指す取り組みが進められています。

特に、日本で鶴が繁殖する環境を守るためのキャンペーンが行われ、企業や一般市民もそれぞれの役割を果たすようになっています。市民による環境清掃活動や、鶴に関する教材を提供することで、次代を担う子供たちに鶴の大切さを伝えることが大切だとされています。

6. まとめ

6.1 鶴のテーマがもたらすメッセージ

鶴をテーマにした日本の祝祭や儀式は、長寿や幸福、家族の絆といったメッセージを強く持っています。鶴が象徴するこれらの価値観は、古来より日本人に深い感動を与えてきました。祝祭や儀式の中で鶴が用いられることにより、伝統を重んじながらも新たな結びつきが生まれています。

これからも、鶴の存在は日本の文化において特別なものであり続けるでしょう。文化を育むために人々がどのように鶴をテーマにして行動し、影響を与えていくのかが、今後の日本の文化の形を築いていくことでしょう。

6.2 未来に向けた鶴文化の可能性

未来において、鶴の文化はさらなる広がりを見せることが期待されています。古い伝統を守りながらも、現代社会のニーズに合わせた新たな表現として、例えばアートやデジタルコンテンツの中で鶴を取り入れることで、多くの人々にその美しさを伝える可能性があります。

鶴を通じて、持続可能な未来を考えることも重要です。環境問題を意識した活動が広がる中、鶴の存在はその象徴として、私たちに大切なメッセージを送り続けています。鶴が今後も日本文化の一部として根付いていくことが、幸福と長寿を求める国民の心を結びつける壁となることでしょう。

終わりに、鶴をテーマとした祝祭や儀式の重要性を再確認し、未来の世代にもその文化が受け継がれることを願っています。鶴を通じて、日本人が一つの価値観を持ち続け、さらなる絆を深めていくことで、国全体が幸福となる道を歩んでいくことができます。