風水は、古代中国における環境学や哲学を基に考案されてきた、空間を整えるための知恵のひとつです。風水の目的は、良い「気」を呼び込み、空間のエネルギーを整えることで、住まう人の運気や健康を向上させることです。近年、日本でも風水の重要性が見直され、多くの人々がその実践方法を学び、生活に取り入れるようになっています。

本記事では、風水の基本から始まり、家具の配置、さらに収納に焦点を当てて、風水に基づく効果的な収納の工夫について詳しく探求します。風水の知識を活用して、日常生活をより快適にするための具体的なアイデアを皆さんと共有できればと思います。

1. 風水の歴史

1.1 風水の起源

風水という言葉は、「風」と「水」という二つの自然要素から成り立っています。古代中国では、生活の豊かさや幸福は、住環境の自然がいかに調和しているかによって大きく影響されると考えられていました。この考え方は、古代の地理学や天文学、さらには哲学と密接に結びついています。風水の起源は、紀元前4000年頃の古い中国の墓地と居住空間の配置に関連しており、特に王家や貴族の定住地選定においてその重要性が映し出されていました。

風水はその後、時代と共に発展を遂げ、さまざまな流派が誕生しました。特に、唐代や宋代においては、風水に関する文献が豊富に残され、より洗練された理論や技術が確立されていきました。風水は、国を越え、朝鮮半島や日本、ベトナムなどの文化にも影響を与えていきました。

1.2 風水の発展

風水は、単なる占いや迷信として捉えられることもありますが、実際には古代人が長年の観察から生み出した知識体系です。風水は、土地の地形や風の流れ、水の流れなど、自然環境の変化を読み取ることから始まり、これを基に空間のエネルギーを調整する方法へと発展しました。その結果、風水は中国の建築や都市計画において重要な役割を果たすようになりました。

風水の中には、さまざまな理論や技術が含まれており、具体的には「気」の流れや「陰陽」のバランス、五行の理論などが根幹にあります。これらの理論は、生活空間の設計だけでなく、個人の運命や健康にも深く関わっています。そうした理由から、風水は現代においても多くの人々に支持され、ビジネスの成功や人間関係の改善にも用いられるようになっています。

1.3 現代における風水の影響

風水は、現代社会においてもなお重要な考え方として認識されています。特に、ビジネスの現場では、オフィスのレイアウトや店舗の配置にまで風水が取り入れられ、売上や顧客の流れに影響を与えています。また、最近では風水の効果を科学的に検証しようとする動きもあり、心理学や環境デザインと関連づけて研究が進められています。

そして、家庭においても風水を実践する人が増えてきました。特に、お部屋を整える際に注意するポイントとして、薬入れや収納スペースの配置が強調されています。 整理整頓された空間は良い「気」を生み出し、居住者の心身の健康を促進すると言われています。こうした背景から、風水は単なる装飾や見た目を超えた、生活の質を向上させる手段として著名な存在となっています。

2. 風水の基本概念

2.1 気の概念

風水における「気」という概念は、宇宙のすべてのものに存在し、目に見えないエネルギーとされています。この「気」は、良い気と悪い気に分けられ、良い気は人に幸運や豊かさをもたらすのに対し、悪い気はトラブルや不幸を引き寄せると考えられています。したがって、風水の実践においては、この「気」をいかに良好な形で流れるようにするかが重要です。

気は、特に空間の中での流れ方がポイントです。家具やインテリアの配置が悪いと、気の流れが滞り、悪いエネルギーが溜まってしまいます。そのため、風水では空間の中に「気」をスムーズに流すための工夫が数多く取り入れられています。このように、「気」の概念を理解することは、風水を実践するための第一歩となります。

2.2 陰陽のバランス

風水の基本理念の一つに「陰陽」があります。陰陽は、相反する二つの力、つまり静と動、高と低、明と暗のバランスを象徴しています。陰陽のバランスが整っていることが、良い気を生み出し、健康や運勢を向上させるとされているのです。例えば、リビングルームのインテリアが明るい色調の家具で揃えられていると、陽の気が強くなりやすいですが、過剰になると逆に疲れやすくなります。

そのため、居住空間において、意識的に陰陽のバランスを調整することが必要です。明るい照明を使用しつつ、ダークな質感のアイテムを取り入れることで、バランスを取ることができます。こうした小さな工夫が、空間の気を整え、居心地の良い空間作りにつながります。

2.3 五行の理論

風水には「五行」という理論も存在します。木、火、大地、金、水の五つの要素で構成され、それぞれの要素が互いに影響し合い、全体の調和を保っています。この理論は、インテリアの色合いや素材を選ぶ際にも参考になります。例えば、木の要素を表すグリーン系のインテリアは、成長や発展を促す効果があるとされています。

五行の理論を理解し、それを生活空間に取り入れることで、より良い気を取り入れる環境を作り出すことができます。具体的には、リビングに観葉植物を置くと、木の要素を強化し、空間に新しい活力をもたらします。また、金属製の装飾品を使用することで、金のエネルギーを取り入れることができ、経済運をアップさせる効果が期待できるのです。

3. 風水における家具の配置

3.1 家具配置の基本原則

風水の実践において、家具の配置は非常に重要です。基本的な原則として、どの場所に何を配置するかを考える際には、部屋にいる人が心地よく感じられるかどうかがポイントとなります。具体的には、ソファやベッドは「安心の位置」に配置することが望ましいとされています。これは、入口が見える位置や、背後に壁がある場所が推奨されています。

また、家具が適度にスペースを占めることで、気が滞ることがなくなるようにします。壁際にソファを置くと、部屋全体が広く感じますが、中央にソファを配置すると、空間が凝縮された印象を与えることになります。空間をより開放的に見せるためには、家具の配置を工夫して、流れるような動線を意識することが必要です。

3.2 部屋ごとの配置例

各部屋における具体的な家具の配置例について見ていきましょう。例えば、リビングルームでは、家族が集まるスペースとして、ソファやテーブルの配置が大切です。風水的には、ソファを対角に配置すると、家族同士の対話やつながりが強化されるとされています。また、コーヒーテーブルは、ソファから少し離れた位置に配置することで、行動の自由さを保つことができます。

寝室においては、ベッドの配置が特に重要です。寝室のベッドは、できるだけ入口から見える位置に配置することで、安心感を得ることができます。また、すぐに寝ることができる環境を整えるためには、余分な家具や物を取り除き、空間をスッキリさせることが推奨されます。快眠環境を整えることで、健康を維持しやすくなります。

3.3 風水的なエネルギーの流れ

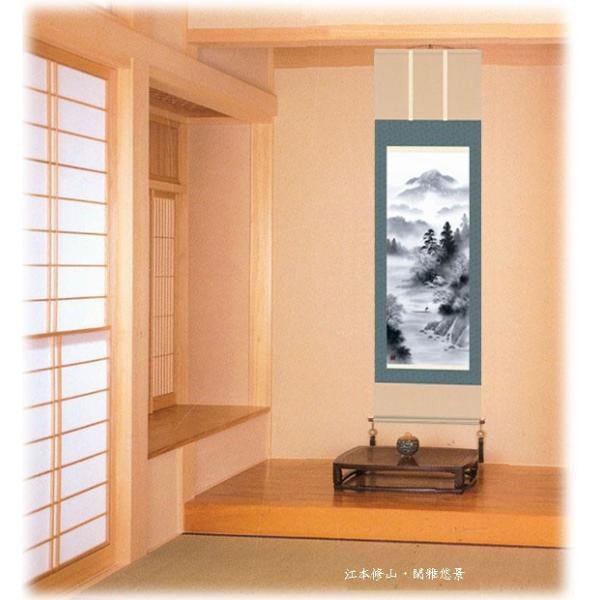

風水の観点から、エネルギーの流れをスムーズにするためには、家具の配置だけでなく、ディスプレイや装飾の考え方も重要です。例えば、壁に飾るアートや植物の配置にも工夫が必要です。視線をさえぎるような意匠や配置は悪影響を及ぼすことがあります。そのため、視線が自然に流れるように、アートや装飾も工夫して配置することが望ましいです。

さらに、部屋の中央部分を空けることで、気の流れを助け、広がりを持った環境を作り出します。家具のレイアウトやディスプレイは、目に見えるものだけでなく、気を感じる要素でもありますので、微細な調整が必要です。正しいエネルギーの流れを得るためには、スペースを清潔に保つことも重要です。掃除をしっかり行い、不必要なものは適切に処分することが、良い気を保つためのポイントです。

4. 風水に基づく収納の工夫

4.1 収納場所の選定

収納は、風水の実践において無視できない要素の一つです。収納場所を選定する際には、その位置が持つ特性や気の流れを考慮することが大切です。特に、家の中心部分にあたる収納スペースは、気の流れを停滞させないように配慮しなければなりません。中心部にクローゼットや物置があると、良い気が通過できず、悪影響を及ぼすことがあります。

そのため、収納スペースはあまり中央に配置せず、各部屋の壁際や隅に配置することが推奨されます。また、収納の蓋にはしっかりとした閉じる仕組みが必要です。開放的な状態で放置されていると、気が流れにくくなるため、必要に応じて戸を閉めることで、気の流れを良くします。

4.2 物の整理と風水

物の整理整頓は風水の基本的な実践です。不要な物をため込んでしまうと、エネルギーが停滞し、心地良い空間を失ってしまいます。定期的に整理整頓を行うことで、空間の使い方を見直し、必要な物だけを残し、余分なものを排除することが重要です。

さらに、整理整頓には「使いやすさ」も考慮する必要があります。物にはそれぞれの居場所を与え、使用後は必ず元の位置に戻す習慣をつけることが、空間の調和を保つために役立ちます。特に、キッチンやリビングルームは、頻繁に使う空間ですので、使う頻度に応じて収納場所を見直すことが、整った空間を維持するコツになります。

4.3 おすすめの収納アイテム

収納をより快適にするためには、風水に基づいたアイテムを選ぶのも効果的です。例えば、柔らかい素材のバスケットや収納ボックスは、空間に優しさを与え、良い気を育むことができます。色合いについては、風水では太陽のエネルギーを象徴する黄色やオレンジ系のアイテムを選ぶことで、空間を明るくするのが良いとされています。

また、収納アイテムは見せるインテリアとしても機能しますので、デザイン性のあるものを選ぶことがポイントです。美しい収納アイテムは、空間の美観を場合によって保ち、良い気を保つ役割を果たすことができます。収納に困った際には、風水を意識したアイテムを取り入れることで、生活空間の質を向上させることができるでしょう。

5. 風水を取り入れた生活の実践

5.1 日常生活での風水の活用

風水は、家の中だけでなく、日常の生活全般に取り入れることができます。たとえば、出かける際には、家の玄関をスッキリと整え、良い気を呼び込むことが推奨されます。玄関は家庭の顔とも言える場所であり、良い気が入ってくる通り道と捉えることが大切です。たった一つの観葉植物を置くだけでも、エネルギーを呼び込む効果があります。

また、身の回りの物の置き方にも注意が必要です。毎日使うアイテムは、手の届きやすい場所に収納し、不必要なものは別の場所に置くことを意識しましょう。これにより、ストレスを感じることなく快適に生活を送ることができます。また、毎日使う洗面所やキッチンを定期的に掃除することで、負のエネルギーを払い、プラスの気を得ることも可能です。

5.2 環境改善の実例

実際に風水を生活に取り入れた方々の体験談も参考になります。例えば、ある家庭では、リビングにソファを置く際に、明るい色のソファを選び、家族全員が顔を合わせられるよう位置を工夫することで、コミュニケーションが盛んになったという話があります。また、玄関に観葉植物を置いたことで、訪れる友人たちから「良い印象」を持たれるようになったいう声も多いです。

さらに、家庭の雰囲気を整えたことで、子供たちの遊びや学びに良い影響があったとの報告もあります。特に、子供部屋の整理整頓を行った後、解放的な空間を作り出したことで、創造力を育みやすい環境を作ることができたという事例が多く見られます。このように、風水を取り入れることで、家庭内のエネルギーが良い方向に流れるようになるのです。

5.3 風水的な生活習慣

風水を生活に組み込むことは、日常の習慣を見つめ直す良いきっかけともなります。例えば、毎朝起きた際に、窓を開けて新鮮な空気を取り入れることで、良い気を呼び込む習慣を身につけることができます。また、寝る前に部屋を片付け、翌日の準備をすることで、心を落ち着け、リフレッシュした状態で就寝することが大切です。

こうした小さな習慣が積み重なることで、日常生活が大きく変わる可能性があります。毎日の生活を通じて風水を意識することで、心地よい空間や良い気に恵まれる生活を手に入れることができるのです。

6. 風水に関する誤解と真実

6.1 よくある誤解

風水については多くの誤解が存在します。その中でも、最も多いのは「風水はただの迷信である」という意見です。この見方は、風水が単なる運試しに過ぎないと捉えられることから生まれています。しかし、風水は長い歴史の中で培われた空間の整え方を示す知恵であり、根拠のない迷信とは一線を画しています。

また、「風水を信じると運が上がる」といった考え方も誤解を生む元です。風水そのものは運を「上げる」ものではなく、あくまで「良い気を呼び込むための手法」であるため、自らの行動や考えに常に反映させることが重要です。

6.2 科学的視点からの考察

風水は科学的根拠が乏しいとされている一方で、環境デザインや心理学と関連する研究が進められています。たとえば、人々が心地よく感じる空間は、必然的に生産性が向上することが分かっています。整頓された空間はストレスを軽減し、心理的な安定をもたらすことが科学的に証明されています。風水に基づいた生活習慣が、実際には健康や精神的な安定に寄与しているのは、新しい視点で捉えるべきポイントです。

6.3 風水を正しく理解するために

風水を正しく理解するためには、さまざまな学び方があります。書籍や専門家からのアドバイスを参考にすることも良いですが、自分自身の空間に合わせて、実践的な方法を模索することが重要です。風水の知識を取り入れつつ、自分の生活習慣や環境に合った方法を見つけることが、風水的な生活を充実させる鍵となります。

このように、風水は単なる方法論に留まらない、個々の生活のクオリティを上げるための知恵でもあります。ぜひ、難しいと感じずに、自分に合った形で風水を生活に取り入れて、より豊かで健康的な日常を手に入れてみてください。

終わりに、風水の知識や実践は、自分自身をより良い方向に向かわせる手助けをするものです。気の流れや空間のバランスを整えるための工夫を取り入れることで、あなたの生活がさらに充実したものとなることでしょう。