蘇州庭園は中国文化の象徴として、豊かな歴史と深い芸術的価値を持っています。その美しさと独自性により、蘇州庭園は詩や絵画と密接に結びついてきました。特に、これらの芸術形式が庭園の景観をどのように反映し、影響を与えたかを探索することは、蘇州庭園の理解を深めるのに欠かせません。この文章では、蘇州庭園の歴史、特徴、そして詩と絵画との関係について詳しく説明します。

1. 蘇州庭園の歴史

1.1 蘇州庭園の起源

蘇州庭園の起源は、約2500年前の春秋戦国時代に遡ります。当時、蘇州は文化と商業の中心地であり、貴族たちは豪華な庭園を造ることでその権力を示しました。この時代の庭園は、一般的に自然の景観を模倣したもので、四季折々の美しさを楽しむための場所でした。特に、都市の発展とともに庭園の重要性が増し、広大な土地に独自の美しさを持つ庭園が次々に作られました。

江南地方の独特の気候と地理も、蘇州庭園の発展に大きく寄与しました。温暖湿潤な気候は多様な植物の成育を促進し、ほかの地域では見られない風情を生み出しました。こうした土壌から生まれたのが、豊かな緑と水を利用した独自の庭園スタイルです。

1.2 重要な庭園の紹介

蘇州には多くの著名な庭園がありますが、その中でも特に有名なのが「拙政園」と「留園」です。拙政園は、明代の1540年に建設された庭園で、広大な池と多様な景観を持つことで知られています。この庭園は、景観の美しさのみならず、居住空間としての機能も備えており、当時の文人たちが創作活動を行う場所としても利用されました。

留園は、清代の1740年に建設され、池や岩、木々といった自然要素が巧みに調和しています。留園の設計は、視覚的な美しさだけでなく、庭園内を歩く人々に驚きと発見を与えるよう設計されています。各所に設けられた視点の変化は、来訪者にさまざまな風景を楽しませ、心に残る体験を提供します。

1.3 庭園文化の発展

蘇州庭園の文化は、時代とともに進化し続けました。漂う如風の詩や絵画が庭園を称え、その美しさや哲学が捉えられることで、庭園自体が更なる文化の発信の場となりました。明代や清代には、多くの詩人や画家が庭園を訪れ、彼らの作品に庭園の影響を色濃く反映させました。

特に、詩においては、庭園の風景を詠った作品が数多く存在します。これにより、庭園は単なる景観だけでなく、文人たちの心の内面を映し出す鏡としての機能も果たしました。これが後の世代に与えた影響は計り知れず、蘇州庭園を文化的遺産としての地位を確立する一因となりました。

2. 蘇州庭園の特徴

2.1 自然と人工の調和

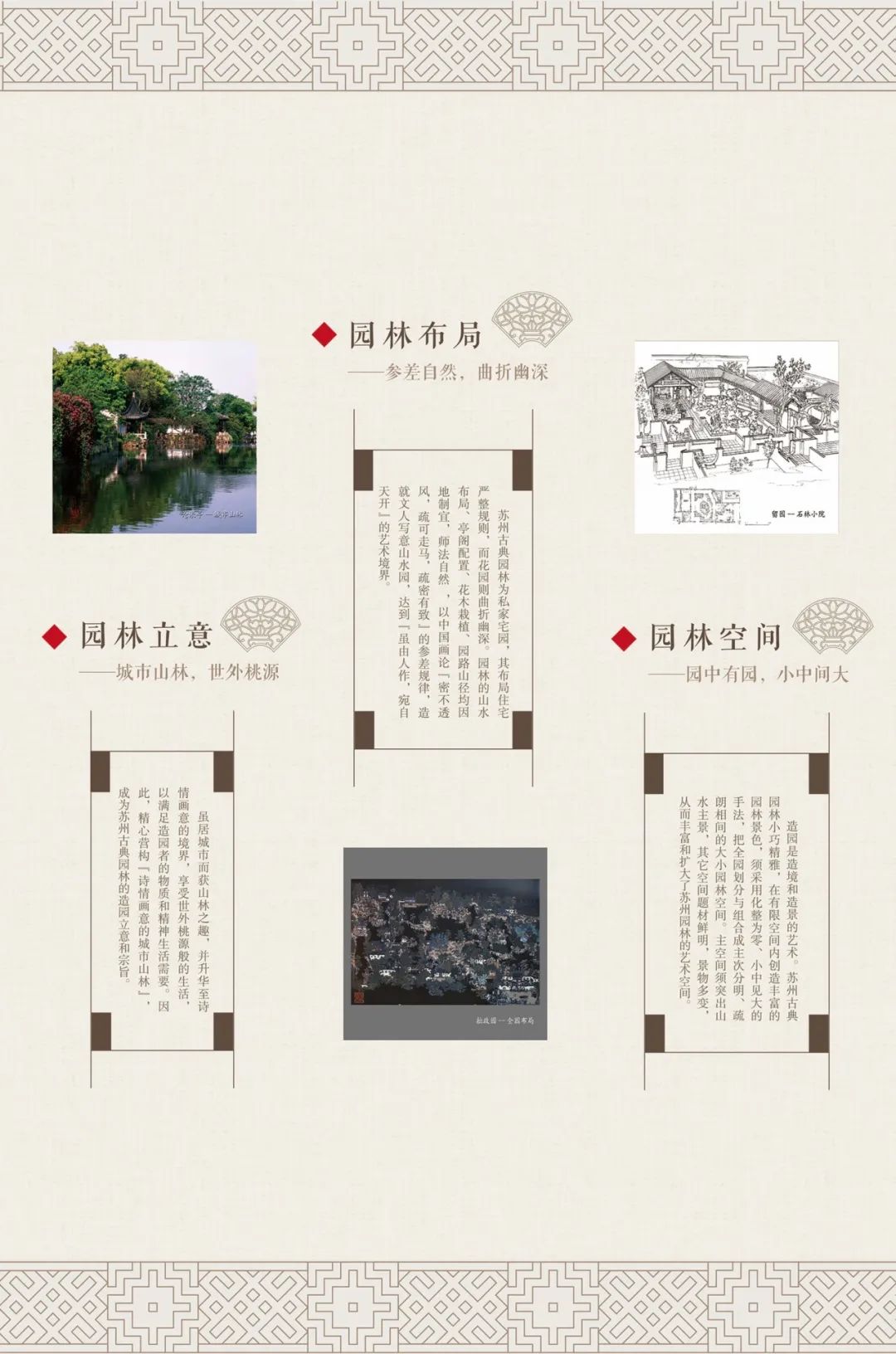

蘇州庭園は、その基本的な美しさが自然と人工の見事な調和によって生まれています。庭園内の池や岩、樹木は、自然の地形を巧みに利用して配置されており、観る人の心を惹きつけます。この調和は、庭園がもともと自然の中に存在しているかのような錯覚を与えます。特に、庭園における水の利用は重要で、清らかな水面が周囲の風景を映し出し、美しさを倍増させます。

また、庭園の設計には、風景を楽しむための工夫があえます。例えば、庭園の中に早めに花を咲かせる木を植えることで、訪れる人々が四季の推移を感じやすくするなど、自然の移り変わりを楽しむ工夫がなされています。このような細部への配慮が、蘇州庭園の魅力を増しているのです。

2.2 独自の景観デザイン

蘇州庭園のデザインは、特に「遠近法」を用いている点が特徴的です。庭園内の道や回廊は、見た目には直線に見えるものの、実際には巧妙に設計されており、人々が歩むごとに異なる景観が楽しめるよう工夫されています。これにより、目の前の風景だけでなく、遠くの景色も楽しむことができるのです。

また、庭園によっては、特定のモチーフやテーマが設けられていることがあります。例えば、拙政園では「春夏秋冬」をテーマにした設計がなされており、それぞれの季節の美しさを引き立てるような植物や景観が観察できます。こうしたテーマ性が、訪れる人々の感受性を高め、さらに深い体験を与えているのです。

2.3 建築要素の美学

蘇州庭園の中には、伝統的な中国建築の素晴らしい例が数多く見られます。特に、屋根の曲線や梁の装飾、廊下の配置など、建築的な美しさが際立っています。これらの要素は、庭園全体の調和を保ちながら、訪れる人々に独自の視覚的体験を提供します。

追加的に、庭園内に設けられる建物は、通常、詩や絵画といった芸術にちなんだ名前が付けられており、訪問者にさらなる意味を感じさせます。たとえば、「詩苑」や「画舫」と名付けられた建物は、その名の通り詩や絵画が楽しめる空間であり、訪れた人々にインスピレーションを与える場となります。このように、建築が庭園文化の一部としてどのように機能しているかに注目することも、この文化の理解を深める一助となるでしょう。

3. 詩における蘇州庭園

3.1 詩のテーマと庭園の風景

蘇州庭園は、中国の詩において重要なテーマを成しています。庭園の自然美は、詩人たちにインスピレーションを与え、数多くの作品に詠み込まれることとなりました。特に、庭園の四季の魅力や静寂な景観は、詩の中でさまざまな感情を表現するための格好の舞台となります。

例えば、「蚕月の影に、庭を訪れれば、竹の葉の合間から、月の光が差し込む」といった詩句は、庭園の風景を巧みに描写しており、読者にその情景を思い浮かべさせる力があります。このように、庭園の風景は詩の重要なテーマであり、自然との一体感を表現するための場として機能しています。

3.2 有名な詩人とその作品

蘇州庭園に触発された有名な詩人としては、白居易や杜甫が挙げられます。白居易は、庭園の美しさと静けさを詩に詠み込むことで、容易に景観を想像させるような表現を用いました。彼の作品「早春呈水部張丞相」は、蘇州の庭園が春の訪れとともにどれほど美しさを増すかを描写しています。

また、杜甫は「春望」において、庭園の風景を通じて思索を深める様子を詩に表現しました。彼の詩は、庭園における静寂な瞬間が、いかに詩人の心に深い影響を与えるかを物語っています。このように、有名な詩人たちが蘇州庭園によって刺激を受けた作品は、後世に大きな影響を与えてきました。

3.3 詩の影響と庭園の魅力

蘇州庭園が詩に与えた影響は計り知れません。庭園が詩に詠まれることで、その美しさが広く知られるようになり、観光名所としての地位も確立されました。庭園を訪れる人々は、詩を通じて当時の文人たちが感じた感動を共有し、心の中に思い描くことができます。

また、詩によって蘇州庭園の魅力が強調されることで、今後の世代にとってもその価値が再確認されました。詩を読むことにより、訪問者は庭園の魅力を新たな視点で理解し、より深い体験を得ることができます。このように、視覚だけでなく文学的な意味においても、蘇州庭園は特別な存在であり続けているのです。

4. 絵画における蘇州庭園

4.1 絵画のスタイルと庭園の描写

蘇州庭園は、中国絵画の中でも特に重要なモチーフとなっています。庭園を題材とした絵画は、風景画としての美しさを追求するだけでなく、深い哲学的なテーマを含んでいます。庭園内に広がる自然の美しさや、静寂な空間が描かれることで、観る者の心に多くの感情を呼び起こし、思索を促してきました。

例えば、山水画と呼ばれるスタイルでは、庭園の美しい景観が水と山を組み合わせて巧みに描写されます。これにより、観る者はまるで蘇州庭園の中にいるかのような錯覚を覚えることができます。そして、これらの作品は観る人々に自然の美しさを再認識させ、精神的な癒しとなるのです。

4.2 著名な画家と庭園の影響

蘇州庭園は、数多くの著名な画家によって描かれてきました。たとえば、明代の画家である沈周は、庭園の景観を生き生きとした色合いで描き出しました。その作品は、庭園が持つ静謐さと美しさを一層引き立てるもので、今なお多くの人に愛されています。

また、清代の画家である呉昌碩は、蘇州庭園から影響を受けた作品を多く残しています。彼の絵画は、木々や水面の描写が非常に緻密で、自然の美しさが際立っています。このように、庭園が彼らの作品においてどのように反映されているかを知ることで、蘇州庭園の美の評価がさらに深まります。

4.3 藝術における象徴としての庭園

絵画における蘇州庭園は、単なる風景としての存在を超え、象徴的な意味を持ちます。特に、庭園は和やかな心の象徴とされ、安らぎや思索の場としての役割を果たしています。これは、中国絵画において庭園が描かれることによって、特に心の平和や、自然との一体感を表現する過程で顕著になります。

さらに、蘇州庭園は、文人にとってだけでなく、すべての人々にとっての精神的な拠り所としても機能してきました。このように、庭園は詩や絵画という芸術において、ただの素材ではなく、文化的な象徴としての重要性を持ち続けています。

5. 蘇州庭園と文化交流

5.1 日本文化への影響

蘇州庭園はその美しさと文化的意義から、日本文化にも大きな影響を与えています。日本に伝わった庭園文化は、特に鎌倉時代や室町時代の禅宗庭園と結びつき、日本独自のスタイルへと発展していきました。例えば、枯山水庭園は、蘇州庭園のような自然の美しさを鑑賞するだけでなく、心の静寂を追求するための空間として要素を取り入れています。

日本の詩や絵画にも、蘇州庭園の影響が見受けられます。特に俳句や水墨画においては、自然と人間の関係をテーマにした作品が多く、庭園の情景がそれらの作品に色濃く影響を与えました。こうした交流の歴史は、両国の文化の豊かさを感じさせます。

5.2 国際的な評価と実践

現在、蘇州庭園は国際的に高く評価されており、ユネスコの世界遺産にも登録されています。この登録は、蘇州庭園が世界においていかに貴重な文化遺産であるかを示しています。訪れる観光客や学者たちは、世界中から集まり、庭園の美しさや文化的背景を学んでいます。

また、広く知られることにより、他国でも中国庭園のスタイルや考え方が取り入れられるようになりました。例えば、欧米では蘇州庭園を模した庭園が設計されることが増え、文化交流の架け橋となっています。このような国際的な視点からの評価は、蘇州庭園の影響力が確かなものであることを示していると言えるでしょう。

5.3 現代における蘇州庭園の役割

現代において、蘇州庭園は単なる観光地を超え、文化教育の場としての役割も担っています。庭園内では、様々な文化イベントや展示会が行われ、訪れる人々に対して蘇州の文化や歴史を紹介する機会を提供しています。これにより、庭園は文化的な学びの場としても機能しています。

また、観光だけでなく、地元の人々にとっても憩いの場として重要です。蘇州庭園は、地域の人々が交流し、自然の中でリラックスする場所としても利用されています。これにより、庭園が地域コミュニティの一体感を育む要素としても作用しています。現代でも多くの人々が蘇州庭園の存在から影響を受けており、その意義は色あせることがありません。

6. まとめ

6.1 蘇州庭園の文化的意義

蘇州庭園は、その美しさと文化的背景から、単なる観光名所にとどまらず、深い意味を持つ文化遺産であると言えます。庭園の歴史や特徴、詩や絵画との関係を探求することで、庭園が持つ多様な魅力を再確認しました。また、庭園が人々にどのように影響を与え、心の平和や美しさを提供する場所であり続けているかも明らかとなりました。

6.2 今後の研究と発展の可能性

蘇州庭園の研究は今後も続けられるべきです。庭園の美学や文化的意義についての解明が進むことで、新たな視点や理解をもたらすことが期待されます。また、国際的にも評価されているため、他国との交流を通じた新しい文化的な発見が促進される可能性もあります。これにより、蘇州庭園は今後も文化交流の重要な拠点として位置付けられることでしょう。

終わりに、蘇州庭園はその奥深い魅力と文化的な価値を持ちながら、今もなお多くの人に愛され続ける存在です。これからも、その文化的意義が広がり、次の世代に引き継がれていくことを願っています。