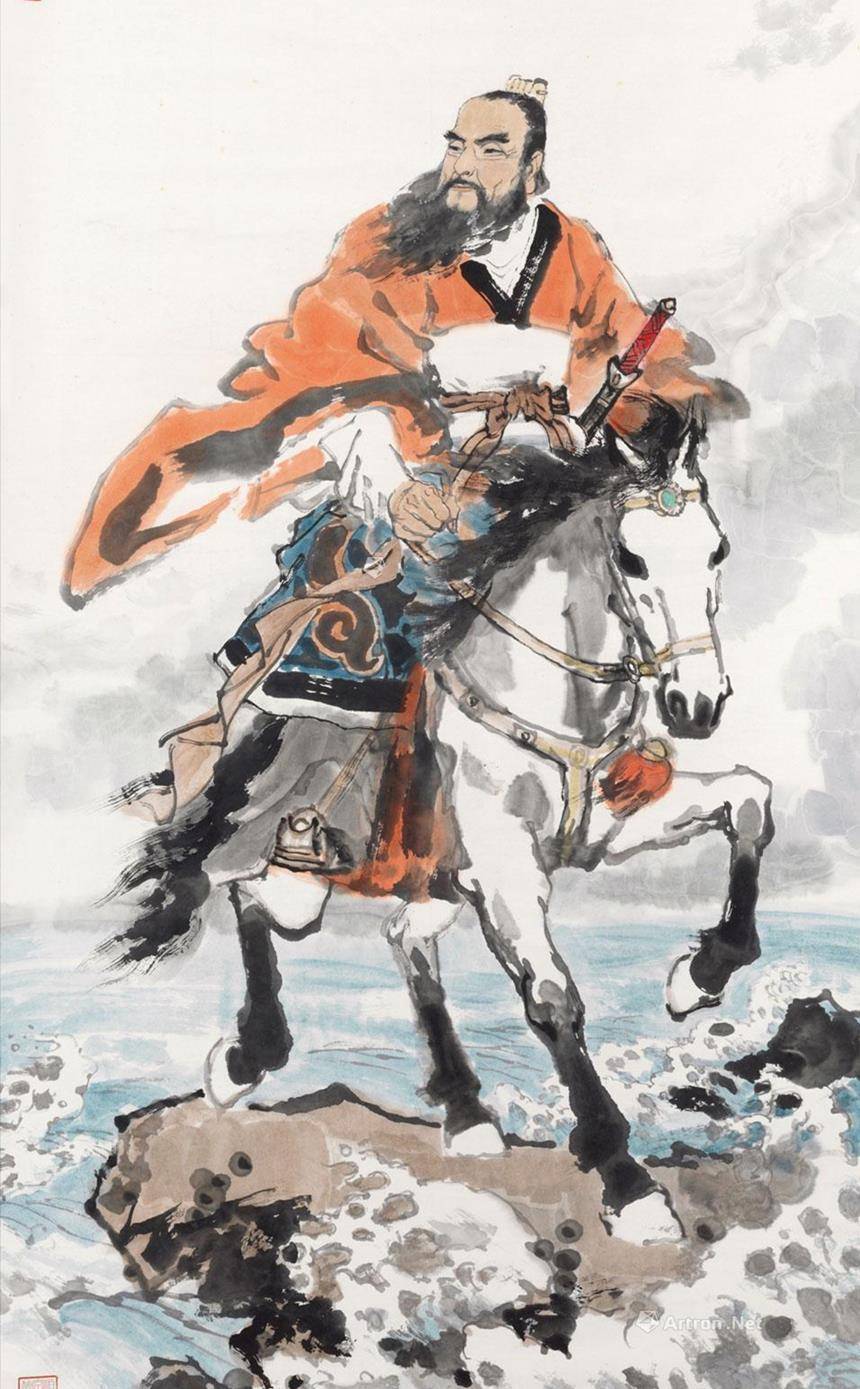

曹操は、中国の歴史において最も有名な武将の一人であり、彼の軍事的才能と戦略は、彼の政治的成功にも大きな影響を与えました。彼の生涯を通じて見られる戦術や方法論は、古代中国の戦争のダイナミクスを変え、多くの後続の軍事指導者に影響を与えるものとなりました。本稿では、曹操の生涯と背景、彼の軍事的才能、主な戦闘や戦略、軍事思想、そして彼の影響と遺産について詳しく述べます。

曹操の生涯と背景

幼少期と家族

曹操(155年 – 220年)は、現在の中国北部に生まれました。彼は父親が官僚であり、母親は一般的な家庭の出身でした。このような環境で育った曹操は、幼少期から家族の期待を背負い、勉学に励むことによって自らの教養を深めました。彼の家庭は、当時の社会で出世を目指すための基盤となる知識を身につけさせてくれるもので、若い頃から彼を支えていました。

曹操の若い頃には、詩や文学にも関心を持ち、後に彼が創作した詩は多くの人々に影響を与えました。文学は彼にとって、戦闘だけでなく、戦略や人心をつかむための重要なツールであったのです。また、彼は地元の豪族とも交流を持ち、これが後の彼の軍事的活動にもプラスに働きました。

彼の幼少期の経験は、曹操が成長するにつれて形成される彼の性格や価値観に色濃く影響しました。彼は非常に野心的で、常に成功を求めて努力を惜しまない若者として知られていました。曹操は、ただ武力が全ての世界ではなく、知恵や策略が重要であることを早くから学び取っていたのです。

政治的背景と登場

曹操は、東漢末期の動蕩の時代に現れました。この時代は、政権が腐敗し、各地で反乱が頻発する混乱の時代であり、中央政府の権威が衰退していました。このような状況の中で、曹操は自身の地位を確立しようと強い決意を固め、武力を持って各地の混乱を収束させることを目指しました。

彼の登場は、単なる軍事指導者としての道を歩むことから始まりましたが、政治的な策略も持ち合わせていました。例えば、彼は豪族との連携を強化し、配下に忠実な武将を抱えることに成功しました。このような政治的手腕は、後の戦争において彼が影響力を持つことを可能にしました。

曹操が居住する地域には、彼の軍事的活動を支持するための豊富な資源が存在しました。特に、農業が盛んな場所であったため、彼は兵士たちの食糧を確保するのにも困らず、戦争を戦い抜く体力を確保することができました。このような物的背景は、彼の軍事的才能を育む重要な要素と言えます。

曹操の軍事的才能

戦術の革新

曹操は、独自の戦術と戦略を用いて戦争を指導しました。彼の戦術はしばしば革新として評価され、特に迅速かつ柔軟な動きが特徴です。曹操は敵軍を分析し、その弱点を突くことで戦局を有利に進めました。彼の戦術は、単なる力の行使ではなく、戦略的思考に基づいたものであり、その影響は後の世代にも引き継がれています。

特に「機動戦」と呼ばれる戦術を用いていました。彼は戦場における兵力の集中や再配置を迅速に行い、敵を分断することを得意としていました。例えば、彼が反乱軍に対抗する際には、敵が予期しない位置から急襲することで、さまざまな戦局を有利に運ぶことができました。このような戦術の革新は、曹操を「智将」としての評価を高めました。

また、曹操は『兵法』の教えに基づき、状況に応じた柔軟な対応を心がけていました。彼は戦場において、常に状況を把握し、敵の動向に応じて戦術を変更する柔軟性を持っていました。このアプローチが、彼を戦争の勝利に導く一因となったのです。

兵士の士気の向上

曹操は、単に戦術に優れているだけでなく、兵士の士気を高める能力にも長けていました。彼の考え方は、戦争において兵士一人一人の意志と士気が成功に不可欠であるというものでした。曹操は常に自ら前線で戦い、兵士たちと共に苦楽を分かち合う姿勢を取り続けました。

また、彼は兵士たちの待遇にも気を配り、食糧や報酬を確実に支給しました。戦争が長引く中でも、曹操は兵士たちの生活を安定させる努力を惜しまず、それによって彼らの忠誠心を勝ち取りました。彼のこの姿勢は、兵士たちが曹操に対し強い信頼を持つきっかけとなり、それが戦場におけるパフォーマンスにも好影響を与えました。

さらに、曹操は戦勝を祝う行事を頻繁に行い、士気を盛り上げました。戦争が続く過酷な状況の中で、彼が行ったこうした士気向上の施策が、彼の軍隊を強固にし、数々の戦いでの勝利につながる要因となったのです。

主な戦闘と戦略

官渡の戦い

官渡の戦いは、曹操の軍事的才能を示す代表的な戦闘の一つです。この戦いは、200年に発生し、曹操と有名な武将袁紹の間で行われました。曹操は数において劣っていたが、戦略的な計画を練り、巧みに敵を陥れることに成功しました。

曹操の策として、彼は自軍の兵力を官渡に集める一方で、袁紹が補給路を確保できないように巧みに妨害しました。このサプライズ攻撃により、袁紹の軍隊は分断され、その指揮系統が混乱しました。曹操は、敵が混乱する隙をついて攻撃を仕掛け、その結果、壮絶な勝利を収めました。この戦闘は、曹操にとって非常に重要なターニングポイントとなり、彼の権力基盤を確立するきっかけにもなりました。

さらに、官渡の戦いでは、曹操が士兵たちの士気を高めるための優れた手腕を発揮したことも忘れてはいけません。戦闘が始まる前に、兵士たちに対して大いに鼓舞する演説を行ったり、食糧を安定的に供給したりすることで、彼の部隊は心理的にも安定して臨戦態勢を整えていました。このように、曹操は戦術的な才能だけでなく、心理戦においても卓越していたと言えるでしょう。

赤壁の戦い

次に重要な戦闘が赤壁の戦いです。208年に行われたこの戦闘は、曹操にとって最大の挑戦の一つであり、南方の軍事同盟との抗争の中心でした。曹操は、北方から南方へと進行しようとしましたが、赤壁で待ち受けていた蜀漢の劉備と呉の孫権の連合軍によって阻止されました。

曹操は彼が持つ圧倒的な兵力に自信を持っていましたが、対岸で待機していた連合軍は、彼の動きを先読みし、巧妙に布陣を整えました。赤壁の戦いでは、火を利用した策略が決定的な役割を果たしました。曹操の軍船が連携していたため、敵の放った火矢によって一挙に火がつき、多くの船が燃え、彼の戦力が大きく削がれました。

この戦いの結果、曹操は南進の計画が破綻し、多くの兵士を失うことになりました。しかし、赤壁の戦いから得られた教訓が、彼の後の戦略に役立ったのです。曹操は、この敗北を乗り越え、再度北方での戦略を強化する礎としました。このように、戦いの結果が彼の軍事的発展に繋がったと言えるでしょう。

排虎の戦略

排虎の戦略は、曹操の戦術の鍵を握るもので、主に敵軍の動きや補給線を断つことを目的としていました。彼は敵の後方を攻撃することで、敵の行動を制約し、それを利用して前線での勝利を狙いました。この戦略を用いたのは彼の軍事活動の中で非常に多くの場面で確認されます。

例えば、曹操は敵の貴族や豪族に対して先手を打つことで、その勢力を孤立させました。敵の補給ラインが断たれることで、彼の戦力が相対的に強化され、戦争を有利に進めることができたのです。このような戦略を用いることで、曹操は敵を包囲し、圧倒的な力を持つ軍隊でも敗北することがあるという教訓を残しました。

排虎の戦略はまた、敵を心理的に追い込む一因ともなりました。敵はいつ攻撃されるか分からないという不安から、動きが取れず、それにより曹操自身は自由に兵力を配置することが可能になりました。この戦術は、後の世代においても模倣され、さまざまな戦争の場面で使われ続けることになります。

曹操の軍事思想

軍事指導者としての資質

曹操の軍事思想は、彼自身の指導者としての資質に根ざしています。彼は優れた軍事指導者の条件として、知恵、勇気、そして人間性を重視していました。彼は戦闘において冷静さを保ち、瞬時に状況を判断する能力に長けていました。これが彼に多くの成功をもたらした要因の一つです。

また、曹操は「戦争は最終手段である」という考えを持っており、外交や交渉も重要視していました。戦争によって被害をもたらすことを避けるため、彼は時には敵との豪族に対する同盟を結び、和平を模索することがありました。このアプローチが、彼の軍事的才能を一層引き立てる要因となりました。

さらに、曹操は自身の部下たちにもこの思想を根付かせました。彼は指揮官たちに対し、常に独自の判断を求め、臨機応変に対応するよう教えていました。これにより彼の軍隊は、状況に応じて柔軟に戦闘を進める力を得ることができたのです。

戦争と政治の関係

曹操の軍事思想には、戦争と政治が密接に絡み合っているという見解がありました。彼は戦争を政治的手段の一部として捉えており、無駄な戦闘を避け、効率的な方法で自らの目標を達成することを重視しました。たとえば、彼が敵地へ進攻する際には、まず敵の情報を収集し、その後の交渉や根回しを行うことで、できる限り戦争を回避することに努めました。

彼のこのアプローチは、時には敵を欺くことも含まれ、政治的策略を駆使して戦争のリスクを最小限に抑えようとしました。曹操は、この方法を用いることで、最終的には自身の目的を達成することができました。このように彼の戦争観は、単なる軍事行動にとどまらず、その背景にある政治的なプロセスを理解する重要性を教えてくれます。

また、曹操は、戦争によって得られた資源や土地を、どのように政治的に利用するかを常に考えていました。彼は戦争によって取り入れた地域を効率的に統治し、経済を発展させることもその目的に含まれていました。このように、軍事行動と政治が合わさることで彼は歴史的な成功を収めました。

曹操の影響と遺産

後世への影響

曹操の軍事的な功績や思想は、後の時代にも大きな影響を与えました。彼の戦術や戦略は、多くの後続の軍事指導者にコピーされ、特に「機動戦」や「排虎の戦略」は、近代戦術にも影響を与えていると言われています。彼の方法論は、智恵を重視した現代の軍事戦略に取り入れられるなど、その影響は計り知れません。

また、曹操が軍事のみならず政治や文化にも多大な影響を与えたことは特筆に値します。彼は詩人でもあり、詩を通じて自らの思想や心情を表現したことが評価されています。彼の詩は、後の文学においても評価され続け、多くの文学作品にも影響を与えました。このように、曹操の影響は戦争だけでなく、文化や政治の分野にも広がっているのです。

さらに、彼の軍事的な考え方は、後の世代の指導者たちによって再解釈され続け、さまざまな教訓が導き出されました。曹操の哲学や思考は、今なお軍事学校や指導者養成講座において学ばれ、彼の教訓が現代にも生き続けています。

曹操を題材にした作品

曹操の生涯や彼が展開した戦略は、数多くの文芸作品や演劇、映画の題材にもなっています。有名な作品としては、『三国志演義』が挙げられます。この物語では、彼の策略や人間性が鮮明に描かれており、曹操のキャラクターが観客に深く印象付けられています。

また、彼を描いた映画やドラマも多く、彼の人生を通じた軍事的な才能や戦略は、多くの視聴者に感銘を与えました。これらの作品を通じて、曹操の功績や彼の戦術が新たな世代に伝えられ続けているのです。このように、曹操の伝説や遺産は、文化を通じて不朽のものとなっていると言えるでしょう。

彼の影響はまた、現代の指導者たちにとってのロールモデルも生み出しています。曹操が持つ戦略的思考やリーダーシップは、ビジネスや政治の分野においても参考にされることが多く、彼の名は歴史に止まらず、今なお語り継がれています。

まとめ

曹操の軍事的才能と戦略は、彼の時代や後世にわたる多くの影響を及ぼしました。彼の生涯から見えるのは、単なる武力による勝利ではなく、知恵や人心をつかむための戦略的思考であり、これこそが彼の最大の強みです。官渡の戦いや赤壁の戦いなど、彼の戦術は歴史に名を刻む出来事となり、その後の世代に多くの教訓を残しています。

曹操が示したリーダーシップや戦略は、現代においても重要な要素として見られ、軍事やビジネスの分野で広く応用されています。彼の影響力は時代を超えて不変であり、その功績は中国文化における重要な遺産となっています。曹操は英雄者であると同時に、軍事的哲学を築いた偉大な人物であったのです。彼の業績を振り返ることは、今日の私たちにとっても多くのインスピレーションを与えてくれることでしょう。