漢詩は中国文学の中で非常に重要な位置を占めており、そのリズムや韻律、情景描写には独特の美しさがあります。近年、現代音楽においても漢詩の影響が強まっており、作曲家たちは伝統的な詩のテーマやスタイルを新たな視点で解釈し、音楽と融合させることに挑戦しています。この記事では、現代音楽における漢詩の再解釈に焦点を当て、漢詩と音楽の関係、現代音楽作品に与えた影響、未来の展望について詳述します。

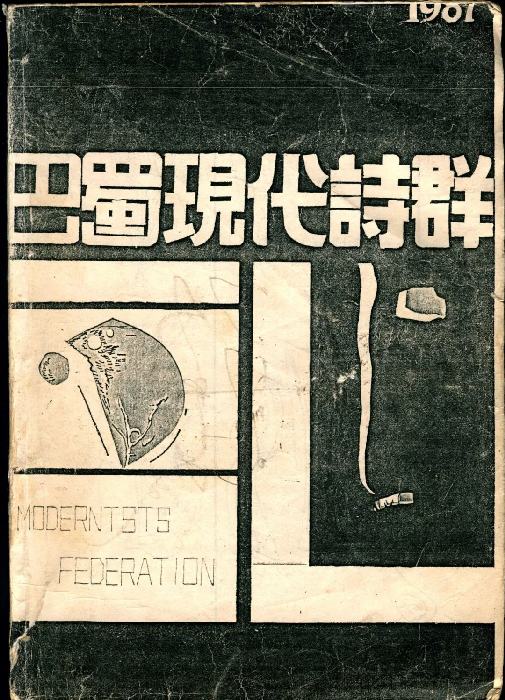

1. 漢詩の基本概念

1.1 漢詩とは

漢詩とは、漢字を用いた中国の詩形式で、特に唐詩や宋詞といった名作に代表されます。漢詩には、特有のリズムや韻律があり、文の構成や言葉の選び方に非常に高い美的価値が求められます。たとえば、五言絶句や七言律詩など、形式によって異なる決まりがあります。これらの形式は、漢詩特有の音楽性を生み出す基盤となっており、声に出して読むことで、そのリズムを体感することができます。

1.2 漢詩の歴史的背景

漢詩は、古代中国の文学形式として、先秦時代から存在していますが、特に盛んになったのは唐代です。この時期には、李白や杜甫といった詩人が登場し、彼らの作品は今もなお多くの人々に愛されています。漢詩は、さまざまな社会的、文化的背景を反映しており、詩人たちは自身の感情や自然の美しさを表現しました。このように、歴史的背景は漢詩の内容やスタイルに大きな影響を及ぼしており、現代でも学ぶべき重要な要素です。

1.3 漢詩の特性と美学

漢詩は、その特性によって独自の美学を誇っています。たとえば、象徴的なイメージや比喩を用い、深い感情を簡潔に表現します。自然の美しさ、人生の儚さ、友情や愛情といったテーマが織り込まれ、読み手に強いメッセージを届けます。また、言葉の選び方や音の響きも重要で、詩のリズムを助ける役割を果たしています。音楽と同様に、漢詩は人々の心に響く感動を生み出します。

2. 漢詩と音楽の関係

2.1 漢詩と音楽の融合

漢詩と音楽は古くから切り離せない関係にありました。古代の詩は、そのまま歌としても歌われることが多く、詩の内容は音楽と密接に結びついていました。たとえば、唐代には多くの詩が楽曲として演奏され、詩のリズムが歌のメロディに影響を与えていました。このように、漢詩が持つリズム感は音楽的な要素と強く結びついており、詩の朗読や歌唱を通じて、その美しさが一層引き立てられたのです。

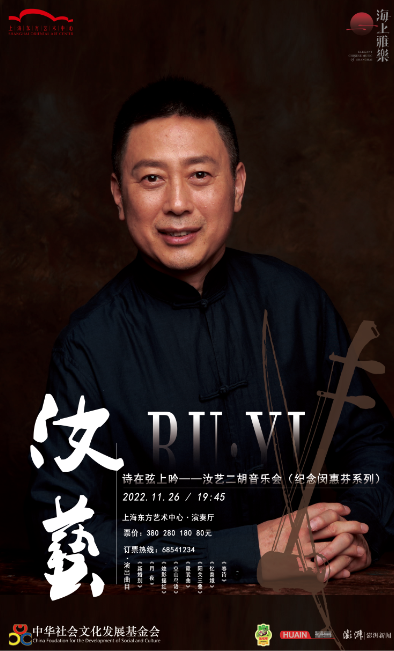

2.2 昔の音楽における漢詩の役割

昔の音楽において、漢詩は重要な役割を果たしていました。多くの楽器による演奏や舞と共に、詩が用いられ、歌手は漢詩を通じて物語を語りました。例えば、「清明」のような季節を描いた詩は、特定の楽器やメロディに合わせて演奏されることが一般的でした。こうした伝統的な音楽における漢詩の役割は、リズムだけでなく、感情や物語を音楽で表現する手段としても必須でした。

2.3 漢詩が描く情景と音楽の表現

漢詩は情景描写が秀逸であり、その描写が音楽的表現と融合することで、より豊かな感情を引き出します。たとえば、山河の美しさや、月明かりの静けさなど、自然の情景が詩の中で描かれた際、それに合う音楽を取り入れることで、詩人が伝えたかった感情が倍増します。音楽は、漢詩を受けて、詩の情緒を高める重要な役割を果たします。こうした共鳴は、聴く者に深い感動を与えるのです。

3. 現代音楽の中の漢詩

3.1 コンテンポラリー音楽における影響

現代音楽でも漢詩の影響は見られます。多くの作曲家が漢詩を取り入れ、新たな音楽的表現を追求しています。たとえば、中華圏で活躍する作曲家、阿紫(アジ)は、漢詩と現代音楽を融合させた作品を多数発表しており、彼の楽曲には伝統的な要素と現代的なアプローチが見事に調和しています。このように、現代音楽は漢詩の美しさを新しい形で表現し続けています。

3.2 漢詩を用いた現代作曲家の作品

漢詩をテーマにした現代作曲家の作品も増えてきています。具体的には、中国の作曲家、周鳳根(ジョウ・フォンゲン)は、彼の楽曲の中に漢詩の引用を多く盛り込んでいます。彼の作品では、詩の言葉が音楽のメロディとともに浮かび上がり、その美しさが聴く人々の心に響きます。また、日本のコンテンポラリーミュージックでも、漢詩を基にした作品が制作されることがあり、国際的な交流の中で新たな解釈が生まれています。

3.3 漢詩のテーマと現代音楽の解釈

現代音楽では、漢詩のテーマが新たな光を浴びています。特に、漢詩に描かれる自然や人間関係の儚さは、現代の多様な音楽スタイルにマッチしています。たとえば、感情の複雑さや孤独感を表現した楽曲が、漢詩のテーマを再解釈して現れることがあります。このように、現代音楽における漢詩の再解釈は、音楽に新たな表情と深みを与えています。

4. 漢詩の再解釈の例

4.1 実際の楽曲分析

具体的な楽曲として、作曲家、陸毅(リュウ・イー)の「春吟」(春の詩)を取り上げてみましょう。この楽曲は、王之涣の有名な漢詩「登鸛鵲楼」を基にしており、詩の情景描写をもとにしたメロディが展開されます。特に、楽器の使い方やリズムに注目すると、詩が持つ高揚感や壮大な情景が音楽を通じて生き生きと表現されています。音楽と詩のシンクロは、聴く者を物語の中に引き込みます。

4.2 漢詩の新たな視点

また、現代の作曲家は漢詩に対して新たな視点でアプローチしています。たとえば、現代的なサウンドデザインを用いることで、伝統的な漢詩の内容を新しく、時には挑戦的に表現する作品も登場しています。音響的な要素やエレクトロニカの技術を駆使し、詩が描く情景を新しい方法で表現することで、リスナーに別の感覚体験を提供しています。

4.3 音楽的表現における変化

最後に、現代の漢詩の再解釈は、音楽的表現においても新たな変化をもたらしています。たとえば、フィルム音楽やポップミュージックの中でも、漢詩の引用や影響を受けた作品が増えてきています。これにより、漢詩は多様なジャンルに取り入れられ、より広範囲な聴衆にアプローチする手段となっています。このような変化は、漢詩が持つ魅力をさらに引き出し、現代社会においても生き続けることを示しています。

5. 漢詩と現代音楽の未来

5.1 漢詩の継承と発展

漢詩は、その伝統的な美しさを保持しつつ、現代社会においても新しい形で注目されています。これからの時代、若い世代の作曲家や詩人が漢詩に触れ、学ぶことがますます重要になるでしょう。特に、教育現場においては、漢詩の美学を教え、現代音楽との関連性を深めることで、次世代のクリエイターが漢詩を活用できる基盤を築くことが求められます。

5.2 国際的な視野での漢詩の可能性

国際化が進む現代において、漢詩は世界中の音楽や文化と交わり、さらに多様な表現が生まれる可能性を秘めています。異なる文化背景を持つアーティストたちが集まり、コラボレーションを行う中で、漢詩の要素が新たなインスピレーション源となるでしょう。このような国際的な視点での漢詩の再解釈は、音楽の可能性を広げ、さらなる進化を促すに違いありません。

5.3 漢詩と現代音楽のコラボレーションの展望

今後、漢詩と現代音楽のコラボレーションは一層活発になることでしょう。さまざまなジャンルのアーティストたちが、漢詩を題材にした作品を制作し、新たな視聴体験を提供することが期待されます。また、デジタル技術を駆使した新しい音楽形式やパフォーマンスが登場し、漢詩の再解釈がますます多様化していくでしょう。「音楽と詩」のコラボレーションは、未来の文化的交流の重要な一環として、さらに発展する可能性があります。

まとめ

現代音楽における漢詩の再解釈は、伝統と革新の架け橋となる重要なテーマです。漢詩の持つ美しさや深い情感は、現代の音楽シーンにおいても大きな影響を与えています。音楽と詩が交じり合うことで、新たな感情や体験が生まれ、リスナーは一層深い感動を得ることが出来るでしょう。今後の漢詩と現代音楽の発展には期待が寄せられており、その可能性は無限大です。