京劇は、中国の伝統的な演劇形式の一つであり、その豊かな歴史や魅力は多くの人々を惹きつけています。しかし、時代の変遷とともに、京劇の保存や継承に多くの課題が生じてきました。特にデジタル技術の進化は、京劇の保存に新たな可能性をもたらしています。本記事では、デジタル技術がどのように京劇の保存を助けるのか、具体的な例を交えながら考えてみたいと思います。

京劇の歴史と魅力

1. 京劇の起源

1.1 歴史的背景

京劇は、18世紀末から19世紀初頭にかけて形成されたとされ、もともとは北京で生まれました。元々の京劇の源流は、地方演劇であり、特に陝西省と湖北省の演劇伝統が大きく影響しています。清朝が成立するに伴い、北京が政治の中心となると、様々な文化がこの地に集まり、京劇が発展する土壌が整いました。

京劇の特徴の一つは、その多様性です。地方の演劇スタイルや音楽、衣装が融合されており、京劇の演目には歴史物語や民話などが多く取り入れられています。この多様性が京劇の魅力となり、今なお多くの観客を惹きつけています。

1.2 発展の過程

京劇は、19世紀後半に最盛期を迎え、国内外で人気を博しました。特に、著名な京劇俳優である梅兰芳(メイ・ランファン)が国際的な舞台で成功を収めたことで、京劇は世界的な注目を集めるようになりました。彼の演技やスタイルは、多くの人々に感動を与え、今なお多くの演者が彼の流派を学び、受け継いでいます。

20世紀に入ると、京劇は新たなチャレンジに直面します。社会の変化や西洋のエンターテインメントの普及により、京劇の観客数は減少しました。これに対抗するために、京劇の関係者たちは、演目の選定や演出方法の工夫を行い、伝統を守りながらも現代の観客にアピールできるよう努めています。

2. 京劇の特徴

2.1 演技スタイル

京劇の演技スタイルは非常に独特で、身体の動きや表現力が重要視されます。演者は、豊かな身振り手振りや顔の表情を使って、人物の感情や性格を表現します。また、京劇には「四大名旦」や「四大名生」といったスタイルがあり、役割に応じた技術が必要です。これらのスタイルは、演者が長い訓練を経て身に付けるものであり、観客にとっても見応えのあるものです。

演技だけでなく、京劇の音楽も重要な要素です。伝統的な京劇の楽器には、二胡(にこ)、笛子(てき)、打楽器などが使われ、これらが演技の雰囲気を盛り上げます。音楽は、場面や感情を効果的に伝える役割を果たしており、そのリズムやメロディは一度聴くと忘れられない印象を残します。

2.2 音楽と楽器

京劇の音楽は、演技スタイルと密接に結びついており、特に即興性が重視されています。演者は、役に応じた音楽に適した演技を行い、リズムが変わるにつれて演技も変化します。このように、音楽と演技は相互に影響を与えながら進化していきます。

使用される楽器は、京劇の音楽において一つ一つに特別な意味を持ちます。例えば、二胡は感情表現に優れており、悲しみや喜びを巧みに演出します。また、打楽器は緊張感や迫力を与える役割を担います。これらの楽器は、京劇の各演目に合わせて工夫され、演者とともに観客を惹きつけます。

2.3 衣装と舞台装置

京劇の衣装は非常に華やかで、多くの色彩や装飾が施されています。各キャラクターの衣装は、その性格や地位を表現するためにデザインされており、瞬時に観客に印象を与えることができます。また、衣装を着ることで演者はその役柄に入り込むため、精神的な準備が整います。

舞台装置もまた、京劇の魅力の一部です。シンプルながらも象徴的な装置が用いられ、演者の動きやストーリーを引き立てます。例えば、小道具や背景の位置を変えることでシーンの変化をつけ、観客の想像力を刺激します。これにより、京劇は観客を異世界に誘うような独特の体験を提供します。

京劇の保存と継承の課題

3.1 伝統と現代の対立

京劇は長い歴史を持つ伝統芸能ですが、現代の社会においてその存続は容易ではありません。特に、新しいエンターテインメントが次々と登場する中で、京劇は時に「古いもの」と見なされることがあります。このため、従来の方法での保存や継承が求められる一方で、現代の観客に訴求するための新たなアプローチも必要とされています。

この伝統と現代の対立は、京劇にとって大きな課題です。従来の演劇スタイルや演技方法を守りつつ、新しい技術やアイデアを取り入れることは容易ではありません。しかし、このバランスを見つけることができれば、京劇の魅力を新しい世代に伝えることが可能です。

3.2 若者の関心と参加

京劇の存続において重要なのは、若者の関心を引きつけることです。近年、京劇を学ぶ若者の数は減少傾向にありますが、その原因は多岐にわたります。例えば、学校教育や地域の文化活動において、京劇が十分に取り上げられないことが挙げられます。また、急速な技術の進化によって、若者が他のエンターテインメント形式に魅了されやすくなっています。

そのため、教育機関や文化団体が一丸となって、若者に対するプロモーション活動を行うことがカギとなります。ワークショップや演技体験イベント、さらにはソーシャルメディアを活用した情報発信が重要です。これにより、若者たちが京劇に触れ、興味を持つきっかけを作る必要があります。

デジタル技術と京劇の保存

4.1 デジタルアーカイブの必要性

デジタル技術の発展は、京劇の保存において大きな可能性を秘めています。特に、デジタルアーカイブの構築は、京劇の貴重な資料や演目を保存するうえで不可欠です。映像や音声資料をデジタル化することにより、いつでもどこでもアクセスできる環境を整えることが可能です。

すでに多くの劇団や文化機関が、京劇の演目や練習風景を撮影し、WebサイトやYouTubeなどで公開しています。これにより、遠くに住む人々や若い世代が京劇に触れる機会が増え、興味を持つきっかけとなります。また、デジタルアーカイブは、研究活動にも寄与するものであり、後世に伝えるための貴重な資源となります。

4.2 ソーシャルメディアの活用

ソーシャルメディアは、京劇の保存と普及にとっても非常に重要なツールです。InstagramやTikTokなど、若者がよく利用するプラットフォームで京劇の演目や魅力をシェアすることで、視覚的な興味を引きつけることができます。短い動画やビジュアルコンテンツは、京劇の魅力を手軽に伝える手段として非常に効果的です。

例えば、一部の京劇団体は、演目の一部を切り取ったシーンを短い動画として投稿し、視聴者にその魅力をアピールしています。これにより、京劇を知らなかった人たちに新たな興味を持たせ、観劇に足を運ばせるきっかけとなることが期待できます。また、ソーシャルメディアを通じたファンのコミュニティも形成され、若い世代が活発に京劇について語り合う場となっています。

京劇の未来展望

5.1 グローバル化と京劇

京劇の未来には、グローバル化の影響が大きく関わっています。国際化が進む中で、京劇も海外での公演や交流を積極的に行うようになりました。特に、日本やアメリカ、ヨーロッパ諸国での公演は、京劇の魅力を広く知らしめる機会となっています。これらの国での公演は、現地の文化や観客の興味に合わせて演出され、京劇が新たな形で発展する原因となっています。

また、グローバル化の中で京劇が受け入れられるためには、外国の観客に分かりやすいストーリーや演技スタイルの工夫が求められています。例えば、英語の字幕や翻訳を取り入れることにより、演目の内容をより伝わりやすくすることが可能です。こうした取り組みは、京劇の国際的な発展に寄与するだけでなく、異文化理解の促進にもつながります。

5.2 新しい形態の創造

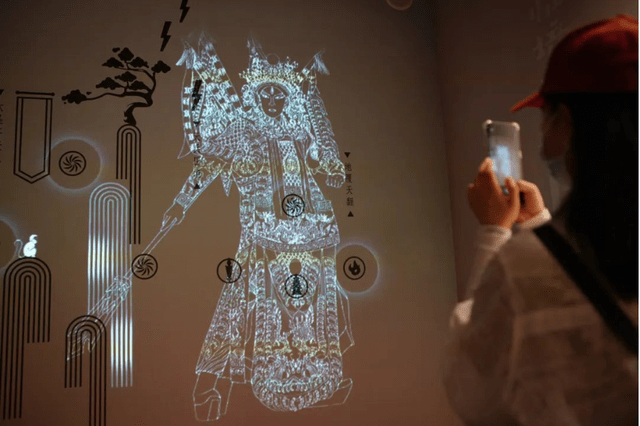

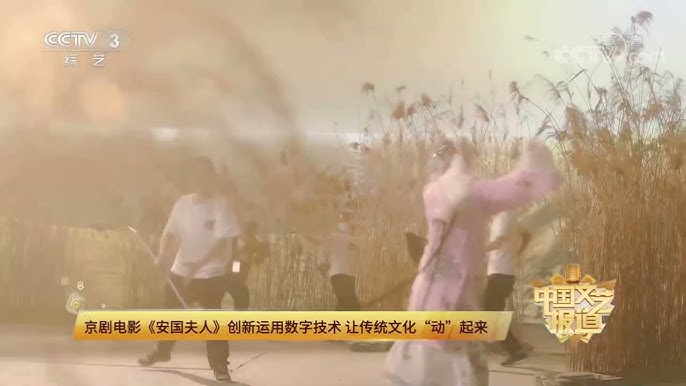

京劇の未来展望として、新しい形態の創造も挙げられます。伝統の中に革新を取り入れることで、観客に新しい体験を提供することができるからです。例えば、現代舞台技術を取り入れた演出や、ジャンルを融合させた新たな演目の開発が進められています。これにより、若い観客層を獲得しやすくなり、京劇の持続的な発展を促進することができます。

具体的には、演技とテクノロジーを融合した作品や、新しい音楽とのコラボレーションが行われています。これらの新しい試みは、伝統的な京劇の枠を超えるものであり、観客にとっても新鮮な驚きを提供します。また、新しい作品の誕生は、京劇の魅力を再発見する機会となり、さらなる支持を集めることが期待されます。

終わりに

京劇は、その深い歴史と独自の魅力を持つ芸術であり、その保存と継承には多くの課題が存在しています。しかし、デジタル技術の進化や新しい試みを通じて、京劇は未来に向けて新たな可能性を見出しています。伝統を重んじながらも、現代の視点を取り入れることで、京劇は今後も多くの人々に愛され続けるでしょう。京劇の未来が、より多くの人に喜びをもたらすことに期待を寄せています。