漢字は日本語の文体において非常に重要な部分を占めていますが、その背景にはひらがなやカタカナといった他の文字体系との相互作用があります。今回は、漢字の起源と発展、使用頻度の変化、そして他の文字体系との関係について詳しく探っていきましょう。

漢字の起源と発展

1. 漢字の起源

1.1. 漢字の歴史的背景

漢字は中国で誕生しました。その歴史は非常に古く、紀元前2000年頃にさかのぼると言われています。古代中国の人々は、日常生活や宗教儀式を記録するためのシステムとして、造形的な象形文字を開発しました。これが後の漢字の基盤となりました。特に、漢字の形成には自然界の物体や動物を模した象形文字が多く含まれており、当時の人々の生活や思考様式を反映しています。

1.2. 漢字の発明と初期の形態

漢字の初期の形態は「甲骨文字」と呼ばれるもので、亀の甲羅や動物の骨に刻まれた文字です。この形式は、主に占いの際に使用されました。甲骨文字は、当時の人々の信仰や社会的関係を知る手がかりとなっています。初期の漢字には象形文字が多く見られ、その形状から直感的に意味を理解できるという特長がありました。

1.3. 甲骨文字と金文の影響

甲骨文字の後には「金文」が現れ、青銅器に刻まれた文字として知られています。金文はより複雑で、社会制度や政治的状況を反映する文書が多く含まれています。甲骨文字と金文の違いは、用途や形態の進化にありますが、どちらも漢字の基礎を築く重要なステップでした。これらの文字の進化は後の漢字の多様性に影響を与えています。

2. 漢字の発展

2.1. 漢字の変遷と進化

漢字は時代と共に変遷してきました。初期の象形文字から、意味を表す表意文字への進化を見ることができます。漢代には、漢字はその形と意味がより固定化され、広範な使用が確立しました。また、中国の歴史的な変遷に伴い、異なる地域で独自の漢字の発展が見られます。例えば、戦国時代には各国が異なる表記方法を持っていたため、字形や音が多様化しました。

2.2. 漢字の地域差と方言

漢字は中国以外の国にも広がり、日本や韓国、ベトナムなどで独自の進化を遂げました。特に日本では、漢字に対する日本語の発音や文法の影響を受け、独自の読み方(音読みと訓読み)が生まれました。この地域差や方言は、漢字の使用がどのように文化や言語に根付いているかを示す興味深い例です。

2.3. 漢字の標準化の過程

近代に入ると、漢字の標準化が進められました。特に明治時代以降、日本国内で教育を普及させるため、漢字の使用に関する規範が制定されました。例えば、「常用漢字表」が作成され、教育現場での漢字の使用が統一されました。この標準化は漢字教育にも大きな影響を及ぼし、現在の日本語における漢字の使い方に繋がっています。

3. 漢字の使用頻度とその変化

3.1. 現代日本における漢字の使用

現代の日本では、漢字は新聞、書籍、日常会話に広く使用されています。漢字の持つ表意的な特徴は、情報を短縮して伝える役割を果たしています。特に、同じ音を持つ多くの言葉が存在する中で、漢字は文脈を明確にするために非常に重要です。ただし、漢字の習得は難易度が高く、多くの日本人が漢字を使いこなすために努力を要します。

3.2. 使用頻度の変化と社会的要因

近年、技術の発展やSNSの普及に伴い、漢字の使用頻度に変化が見られます。特に、若者の間ではひらがなやカタカナを多用する傾向が強まっています。このような傾向は、急速なコミュニケーションを求める社会的な要因や、デジタルネイティブ世代の影響が大きいと考えられます。その一方で、ビジネスや学術等の正式な場面では依然として漢字が重要視されています。

3.3. 漢字教育の現状と課題

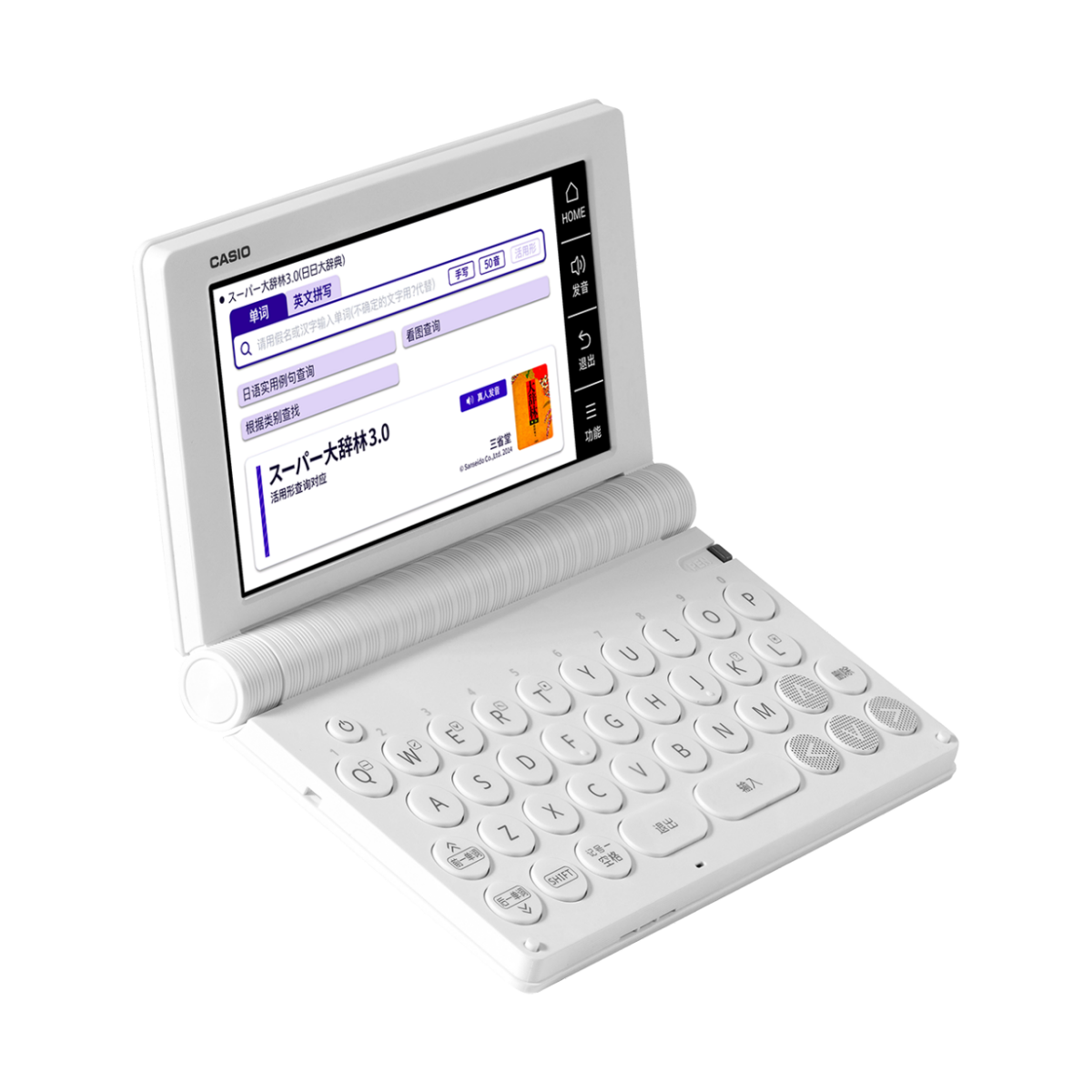

日本の漢字教育には、いくつかの課題があります。特に、言語の多様性やデジタル化が進む中で、漢字の習得がますます困難になっています。多くの学生が漢字を覚えるのに苦労し、教育現場では効果的な指導法が求められています。最近では、音声認識技術の導入や、感覚的に漢字を学べる教材など、新しい教育方法が模索されています。

4. 漢字と他の文字体系の相互作用

4.1. ひらがなの役割と漢字との関係

ひらがなは日本独自の音節文字で、漢字と共存しながら日本語の文体に重要な役割を果たしています。ひらがなの使用によって、漢字の読み方が明確になり、文章が読みやすくなる効果があります。また、動詞や助詞などの文法的要素を表現するためには、ひらがなが不可欠です。これにより、日本語の文は漢字とひらがなのバランスによって成り立っています。

4.2. カタカナの使用と漢字との相互作用

カタカナは主に外来語や擬音語の表記に用いられています。漢字とカタカナの組み合わせにより、外来の概念を日本語に取り入れる際にスムーズな表現が可能となります。例えば、英語の「computer」はカタカナで「コンピュータ」と表記され、漢字の使用と併せて使われることで、より理解しやすくなります。このように、カタカナは漢字との相互作用を通じて、日本語の多様性を豊かにしています。

4.3. 表音文字と表意文字の違い

漢字は表意文字であり、一方でひらがなやカタカナは表音文字です。この根本的な違いが、日本語の構造に大きな影響を与えています。表意文字としての漢字は、意味を考慮しながら使われるのに対し、表音文字であるひらがなやカタカナは音を重視した表記が求められます。このような文字体系の違いは、文章の表現豊かさを増し、読者に対して多様な情報を提供します。

5. 漢字の文化的意義

5.1. 漢字が日本文化に与えた影響

漢字は、日本の文化や思想に深く根付いています。古典文学、哲学、歴史書などには漢字が多く使われており、日本人の感性や価値観を理解するための重要な鍵となっています。また、漢字は日本の美術、書道、国語教育など、さまざまな分野でその存在感を示しています。これにより、漢字は日本文化の核心に位置づけられています。

5.2. 漢字と文学の関係

日本文学において漢字は欠かせない要素です。特に、平安時代の詩や物語には漢字の影響が色濃く表れています。古典文学の作品は、漢字を用いることで深い情感や意味を持たせており、作者の思考や感情を巧みに表現しています。また、現代文学においても、漢字はその高度な詩的表現を可能にし、文章に奥行きを与えています。

5.3. 漢字の未来とデジタル社会の影響

デジタル社会において漢字の役割は変化しています。スマートフォンやパソコンの普及により、手書きよりもタイプ入力が一般的になり、漢字の使用が広がっています。一方で、漢字の正しい使い方や表記に関する教育が求められる中、漢字の未来には課題も多いです。しかし、デジタル技術を活用した新しい学習方法や、漢字を効果的に利用するアプリケーションの開発など、漢字の未来には明るい展望も見えます。

終わりに、漢字と他の文字体系の相互作用を理解することは、日本語や日本文化をより深く知るための鍵となります。漢字、ひらがな、カタカナの三者が互いに補完し合いながら、日本という国の豊かな言語文化を築いてきたことに感謝しつつ、今後の漢字の発展に注目していきたいと思います。