中国の漢字は、数千年の歴史を持ち、その形態や発音が地域によって大きく異なるため、地域差と方言の影響は非常に興味深いテーマです。漢字を用いる際、同じ文字でも異なる発音を持つことがあり、さらにその背後には豊かな地域文化が隠れています。この章では、漢字の地域的変異、方言における漢字の発音差、そして地域文化と漢字の関係について詳しく探っていきます。

4.1 漢字の地域的変異

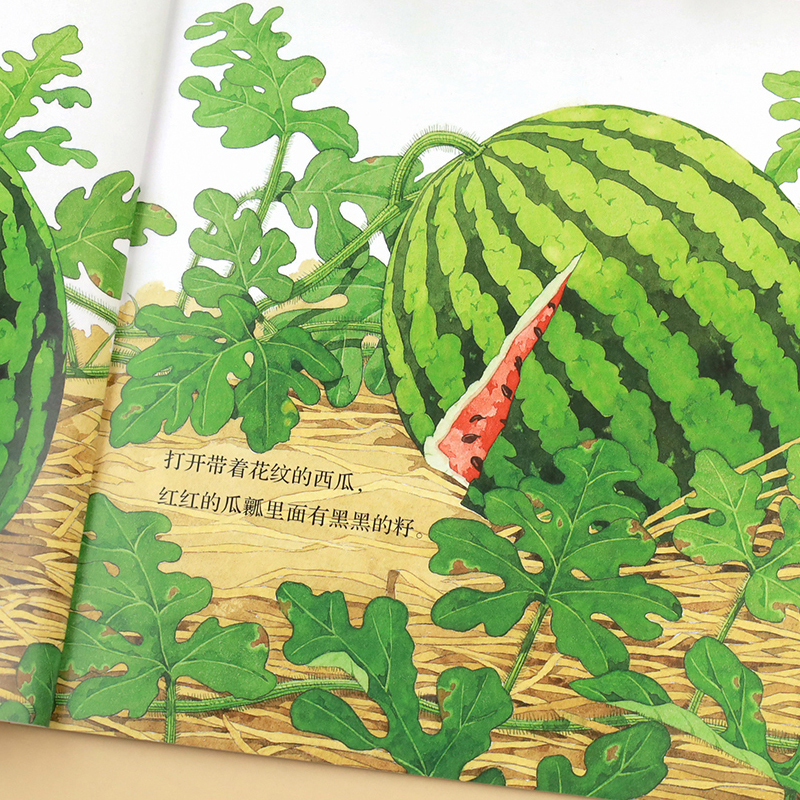

漢字は中国全土で使用されており、各地域によって書き方や意味が微妙に異なることがあります。例えば、「米」という漢字は全国で同じ形をしていますが、東北地方では「米」を食べることが非常に一般的であり、「米食(まいしょく)」という言葉は日常会話でよく使われます。このように、同じ漢字でも、その地域での具体的な意味や使用方法は異なる場合があります。

また、漢字には地域特有の漢字が存在します。例えば、広東語では「食」という漢字が「食べる」という意味で使われますが、発音は「sik3」となります。そのため、同じ漢字が異なるアクセントや発音で使用されることが多く、地域の言葉の特性を反映しています。このように、漢字の地域的変異は、単なる文字の形を超えて、各地域の文化や生活様式を反映しているのです。

さらに、漢字の地域差は、創造的な表現にも見られます。例えば、西南地方では「风」を「風」と書きながら、実際には音を「fēng」とし、特有の方言を使うことが多いです。このような多様性は、漢字を学ぶ上でも興味深い要素であり、地域文化の豊かさを伝えるものとなっています。

4.2 方言における漢字の発音差

中国には数百の方言が存在し、それぞれの方言で同じ漢字が異なる発音を持つことが多いです。例えば、「好」という漢字は、普通話では「hǎo」と発音されますが、広東語では「hóu」となります。この発音の違いは、その地域の歴史や文化に深く関連しています。

方言の中には、古代の音韻を色濃く残しているものもあり、歴史的な背景を知る手がかりにもなります。例えば、陝西省の一部では、「我」という漢字が「wǒ」と発音される一方で、方言では「ǒu」のように発音されることがあります。このような音の変化は、時間の経過と共に言語が変化していく様子を見ることができ、大変興味深いです。

また、方言による発音の違いは、コミュニケーションにおいてユニークな障害となることもあります。そのため、特にビジネスや観光業では、地域の方言を理解することが重要です。このように、方言の発音差は、言語の多様性を示すだけでなく、文化的な交流のあり方にも影響を与えます。

4.3 地域文化と漢字の関係

地域文化と漢字の関係は、非常に深いものがあります。各地域の文化や習慣が反映された漢字の使用方法は、地域特有のアイデンティティを育む要因になっています。例えば、江南地方では、水に関する漢字が特に多様で、農業や水産業が盛んな地域の特色を表しています。このように、地理的要因や生活様式が漢字に与える影響は無視できません。

また、地域ごとに異なる物語や伝説も漢字の使い方に影響を与えています。例えば、四川省では「火鍋(huǒguō)」という漢字が特に親しまれていますが、これは四川独特の料理文化を反映しているのです。こうした地域文化が漢字に融合することで、さらに豊かな表現が生まれるのです。

地域文化の影響は、漢字だけに留まりません。地域の発音や表現方法が異なることで、同じ漢字を使っても全く異なるニュアンスが生まれることもあります。これは、言語が単なるコミュニケーションの手段であるだけでなく、文化の表現でもあることを示しています。漢字を通じて地域の文化を理解することは、非常に価値のある経験となるでしょう。

5.1 漢字の国際化

漢字の国際化は、近年ますます進展しています。特にグローバル化の進展に伴い、漢字は中国語話者だけでなく、海外での学習者や文化愛好者にも広がりを見せています。このプロセスは、言語としての漢字の普及だけでなく、文化的な交流も促進しています。

多くの国々で、漢字に興味を持つ人々が増え、学校や大学で漢字を学ぶプログラムが増加しています。日本や韓国、さらには西洋諸国でも漢字を取り入れた教育が行われており、国際的な観点からの漢字の理解が深まっています。このような国際化の過程で、漢字の形や意味の変化を観察することができ、その結果、新たな学習方法やアプローチが生まれることもあります。

さらに、デジタル技術の進展も漢字の国際化に寄与しています。特に、スマートフォンやコンピュータを通じて、漢字を使ったコミュニケーションが普及し、さまざまな国の人々が漢字を使用する機会が増加しています。これにより、漢字は単なる文字体系としてだけでなく、国際的なコミュニケーション手段としても重要性を増しています。

5.2 漢字教育の新たなアプローチ

漢字の教育方法にも変化が見られます。以前は、日本や韓国、中国において漢字を覚える際に、単純に反復して書く方法が一般的でした。しかし、最近では視覚的な学習や体験的な学習方法が重視されているのです。たとえば、ゲーム感覚で漢字を学べるアプリやインタラクティブな教材が登場し、楽しみながら学ぶことができる環境が整っています。

また、漢字教育においては文化との関わりも重要視されています。漢字の背後にある歴史や文化的意味を学ぶことで、単なる文字としてではなく、文化の一部として理解することができます。このようなアプローチは、単に漢字を覚えるだけでなく、文化的な視点からも学ぶことができるため、より深い理解につながります。

さらに、多文化共生の観点からは、異なる言語背景を持つ学生に対する漢字教育も考慮されています。特に、海外での中国語教育においては、さまざまな国の学生が異なる母語を持つため、彼らの視点を取り入れた新しい教育方法が模索されています。このように、漢字教育はますます多様化し、国際的な理解を深めるツールとなっています。

5.3 漢字文化のグローバルな影響

漢字は、中国だけでなく、周辺国や地域でも広がりを見せており、その影響力は国際的なものとなっています。特に日本や韓国では、漢字が文化や言語に深く結びついており、それぞれの国で独自の発展を遂げています。日本における「漢字」と「仮名」の混用、韓国で用いられる「ハングル」との結びつきなど、異なる文化における漢字の使い方は、世界の中での多様性を象徴しています。

加えて、映画、音楽、文学などの表現媒体を通じて、漢字文化は国際的にも拡散しています。たとえば、中国の映画やアニメ作品には、漢字がしばしば用いられ、視聴者に対する文化的なメッセージを発信しています。このような文化的な影響は、漢字を通じて新たな文化交流の道を切り開いています。

また、ビジネスシーンにおいても、漢字は重要な役割を果たしています。中国語は世界で最も学ばれている言語の一つであり、国際ビジネスの場面で漢字を理解することはますます求められています。このように、漢字は単なる文字ではなく、文化、経済、国際交流の重要な要素となりつつあるのです。

終わりに

漢字における地域差と方言の影響は、単に言語学的な側面だけでなく、文化や社会の広がりを示す重要な要素です。これまで見てきたように、地域によって発音や意味が異なることは、各地域の文化の色を映し出しています。また、国際化が進む中で、漢字は新たな教育方法や文化交流の道具としても重要性を増していくことでしょう。

漢字を学び、理解することで、私たちはただ文字を覚えるのではなく、そこに秘められた歴史や文化を知ることができます。これからも漢字の奥深さに触れ、地域や方言の多様性を尊重しながら、新たな発見をしていくことが求められる時代です。