脈診は中医学の中で特に重要な診断技術の一つであり、古代から現代に至るまで多くの医師によって使用されてきました。この技術の習得には、理論と実践の両方が不可欠です。そして、脈診を深めるための訓練方法は多岐にわたります。本記事では、脈診の訓練と実践方法について詳しく解説します。具体的には、脈診を習得するためのトレーニングプログラム、実践における留意点、そして脈診を深めるためのリソースについて掘り下げていきます。

脈診のトレーニングプログラム

脈診のトレーニングプログラムは、主に理論学習と実技演習の二本立てで構成されています。まず、理論の部分では、脈診に関する基本的な知識や歴史、脈の種類や特性について学びます。この理論的な基盤がないと、実際に脈を取る際に読み取るべき事柄が理解できなくなります。例えば、「浮脈」や「沈脈」といった脈の種類がどのような状態を示すのか、実際のケーススタディを通じて理解を深めることが重要です。

次に、実技演習では、実際に他者の脈を取る訓練を行います。この際、経験豊富な講師の指導のもと、タッチポイントや脈の強さ、リズムなどに注意を払いながら実践します。特に、他者の脈を取ることで、実際の症例に即した情報を得る機会が増え、診断の精度が向上します。また、仲間同士で脈を取り合うことで、比較しながら感覚を磨くことができるため、実技演習は非常に有意義な時間となります。

さらに、近年ではオンラインでのトレーニングも普及してきています。自宅にいながら専門的な講義を受けたり、模擬患者との実践演習を行ったりすることが可能であり、多忙な医療従事者にとっては大変便利です。これにより、全国各地、場合によっては国際的に連携したトレーニングが実現し、脈診技術の向上に貢献しています。

実践における留意点

脈診の実践においては、多くの留意点があります。まず、一番重要なのは患者とのコミュニケーションです。脈診は単なる技術ではなく、患者の体調や気持ちを理解するための重要な手段でもあります。そのため、脈を取る前に必ず患者に自身の状態を話してもらい、どのような症状があるのかを把握することが必要です。これにより、脈の読み取りに深みが増し、正確な診断につながります。

また、脈を取る際の環境設定も大切です。リラックスした状態で脈を取ることが望ましいため、静かな場所で行うようにしましょう。周囲の雑音や光が強すぎると患者が緊張し、普段とは異なる脈を示すことがあります。これを避けるためにも、最適な雰囲気作りが求められます。

さらに、脈診は一度の診断で完結するものではなく、経時的な観察が重要である点も留意すべきです。例えば、初回の脈診で得られた情報を基に、数週間後に再度脈を取り、その変化を追跡することで、より正確に患者の状況を把握することができます。継続的な観察が重要な理由は、患者の体調は常に変動するため、状況に応じて柔軟な対応が求められるからです。

脈診を深めるためのリソース

脈診を深めるためには、多様なリソースを活用することが不可欠です。まず書籍についてですが、中医学に関する専門書や脈診に特化した教材が多数出版されています。これらの文献は、脈診の理論を理解する上での強力なツールとなります。特に、歴史的背景や文化的含意について詳しく記した書籍は、脈診の全体像を理解するのに役立ちます。

また、オンラインコースやウェビナーも近年注目されています。特に距離的な制約を受けずに、世界中の専門家から直接学ぶことができるため、非常に有用です。具体的には、国際的な中医学協会のサイトなどで提供されている講座やイベントが推奨されます。ここでは最新の研究や技術革新についても学ぶことができます。

さらに、脈診技術の向上に向けて、実際に臨床の現場で経験を積むことも重要です。医療機関でのインターンシップやボランティア活動を通じて、専門家からの指導を受けたり、他の医師とのディスカッションを行ったりすることで、より実践的な理解が得られます。特に、地域の診療所や鍼灸院での経験は貴重であり、実際の患者と接しながら脈診技術を磨くことができるでしょう。

脈診の最新研究

脈診に関する最新の研究は、主として西洋医学との統合や科学的根拠の確立に重きが置かれています。例えば、脈のパターンを記録し、科学的なデータと照らし合わせることで、脈診が持つ有用性を数値で示す試みが進められています。これにより、脈診が単なる伝統的技術ではなく、現代医学においても意味のある診断法であることが証明されつつあります。

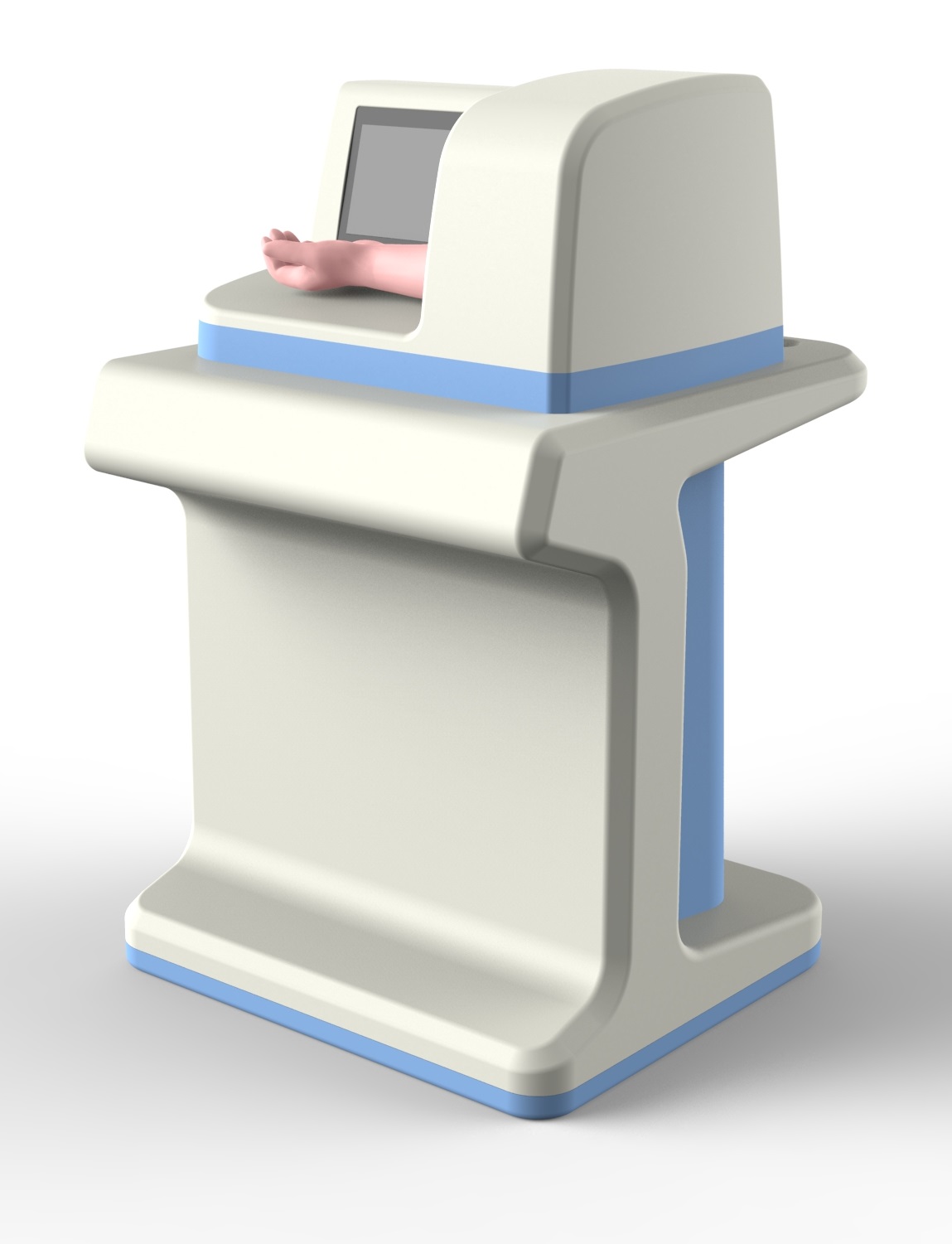

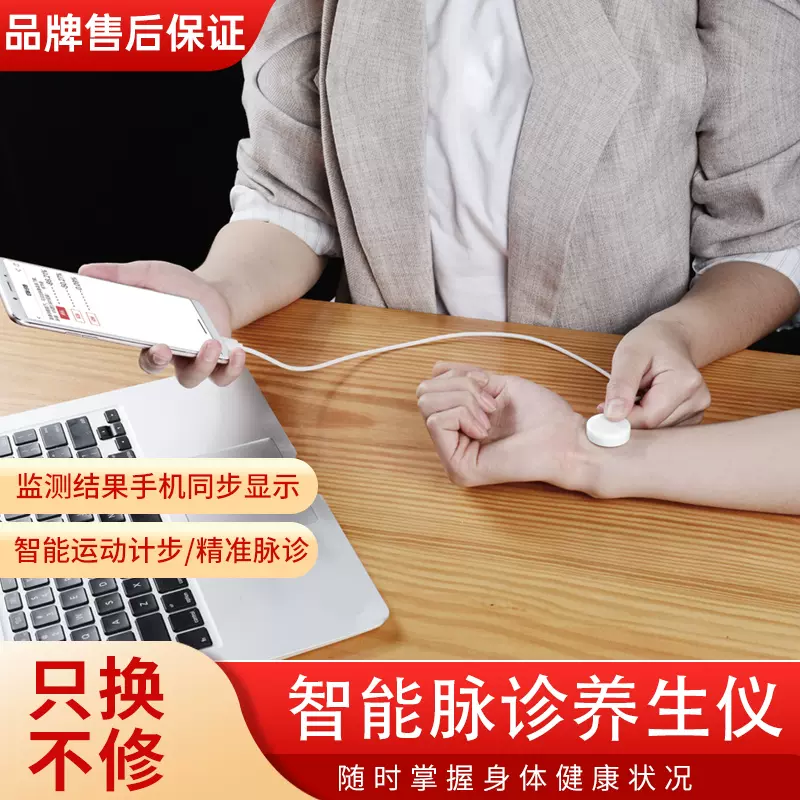

また、機械学習やAI技術の発展も脈診の未来に影響を与えています。AIを用いた脈診解析システムが開発され、脈の微細な変化を可視化することで、より正確な診断が可能になってきています。今後、これらの技術がどのように脈診の領域に応用されるのか、非常に興味深いところです。

さらに、日本においても脈診に対する研究意欲が高まっています。日本の大学や研究機関では、中医学に関する学術的な研究が進行中であり、特に脈診に関する論文や研究発表が増加しています。こうした取り組みが、脈診の価値を再確認し、広く普及させるきっかけになることが期待されます。

技術革新と脈診の発展

脈診の技術革新は、概してその実践の幅を広げる要因となります。例えば、近年ではデジタル機器やアプリケーションを利用した脈診技術が登場しており、医師や学生が手軽に脈診の情報を管理できるようになっています。これにより、患者の脈情報を続けてトラッキングし、トレンドを把握することが可能となりました。

また、特定の脈の状態をリアルタイムで分析するウェアラブルデバイスの開発も進んでいます。これによって、実際に脈を取ることなく、瞬時に脈の状態をデータとして記録し、診断に生かすことが可能になるのです。今後、これらのテクノロジーがどう医療の現場に統合されていくのか、注目されます。

さらに、国際的な協力も脈診の発展に寄与しています。各国の研究者や専門家が集まる国際会議などでは、脈診に関する多様なアプローチが共有され、技術交流が行われています。これにより、各国での脈診技術の洗練が進み、国境を越えた知識の発展が加速しています。

脈診の国際的な普及

脈診は、アジア文化圏だけでなく、西洋にも広がりを見せています。中医学の知識が国際的に共有され、脈診が医療行為に取り入れられるケースが増えています。特にアメリカやヨーロッパでは、中医学が注目を浴びており、脈診を学ぶ医療従事者が増加しています。その背景には、自然療法や代替医療への関心の高まりがあると言えるでしょう。

また、脈診に関する国際的な研修プログラムも増加しており、全世界から参加者が集まっています。これらのプログラムは、脈診技術の普及だけでなく、異なる文化圏における脈診の使い方や理解を深める場ともなっています。

さらに、オンラインプラットフォームの発展によって、日本国内だけでなく、海外からのアクセスも容易になっています。このような環境が整うことで、脈診の国際的な普及が加速することが期待されます。

終わりに

脈診はその奥深い技術と診断方法により、多くの人々の健康を支える重要な役割を果たしています。脈診を学ぶ上では、理論と実技の両方を強化し、継続的に新しい知識や技術を取り入れることが重要です。今後も脈診を通じた医療の発展が期待される中、私たちはこの伝統的な診断法を深く理解し活用することで、より良い医療の実現を目指していきましょう。