中医学は、数千年前から発展してきた伝統医学で、病気の原因や治療法を自然との調和の中で考えています。その中で、舌診は、中医学における重要な診断技術の一つです。舌の形や色、質感を観察することで、体内の健康状態を把握し、適切な治療方針を決定する助けとなります。本記事では、舌診における基本理論について詳しく説明します。舌診の背後にある理論を理解することで、中医学の奥深さや、その独自の視点をより明確に捉えることができるでしょう。

中医学の概要

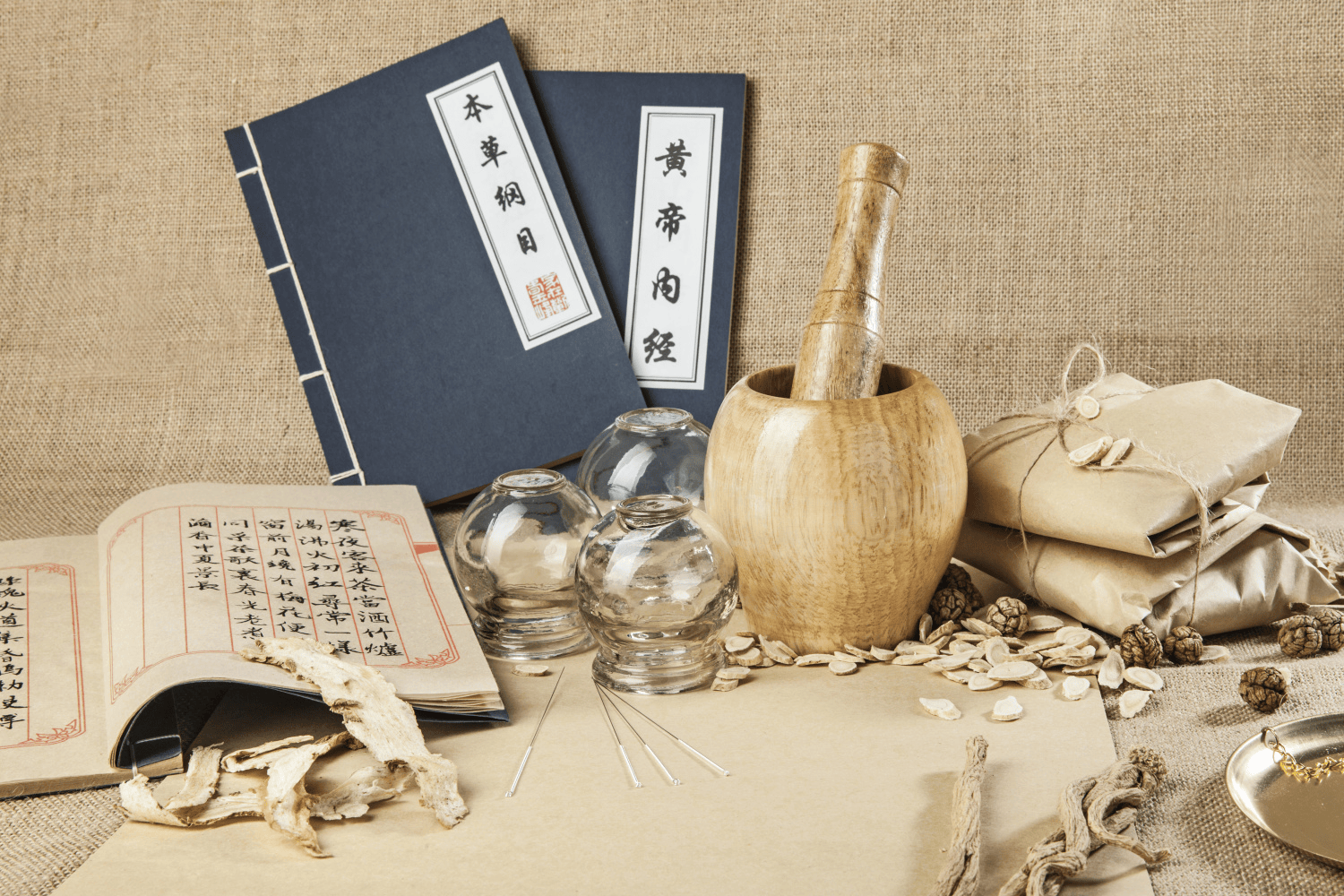

中医学は、中国古代の哲学や自然観に基づいて発展した治療法であり、特に「気」「血」「津液」といった概念が病気を理解するための基盤となっています。気は生命のエネルギー、血は身体の栄養を運ぶ物質、津液は体内の水分を指します。これらのバランスが崩れると、病気が生じると考えられています。中医学は、これらの要素を調整することで健康を回復させることを目的としています。

中医学の歴史は非常に古く、対抗医学としての目的に止まらず、哲学、文化、科学、芸術など、広範囲にわたる影響を与えてきました。紀元前2000年頃の古代文書には、すでに中医学の要素が見て取れます。中医学の発展は、時代とともに変化し続けており、現代の医療の中でも重要な役割を果たしています。

中医学にはさまざまな治療法がありますが、針灸、漢方薬、推拿(マッサージ)、気功などが代表的です。それぞれの治療法は、身体のバランスを調整し、健康を促進することを目的としています。こうした治療法の中でも、舌診は特に患者の内部状態を把握するための有力な手法とされています。

舌診の基本

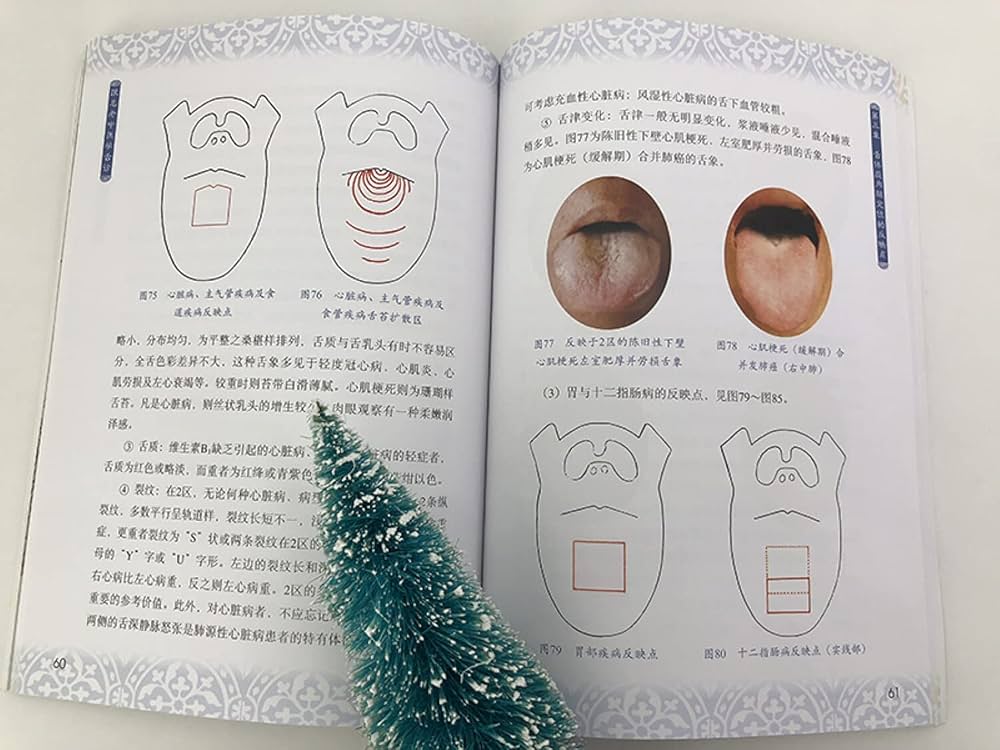

舌診とは、舌の形状や色、表面の状態を観察し、身体の健康状態を判断する技術です。この技術は簡単に実施できるため、医師だけでなく、一般の人々でも健康状態を自己診断する手段として利用されることがあります。舌診の技術は中医学において非常に重要であり、正確な診断に欠かせない要素です。

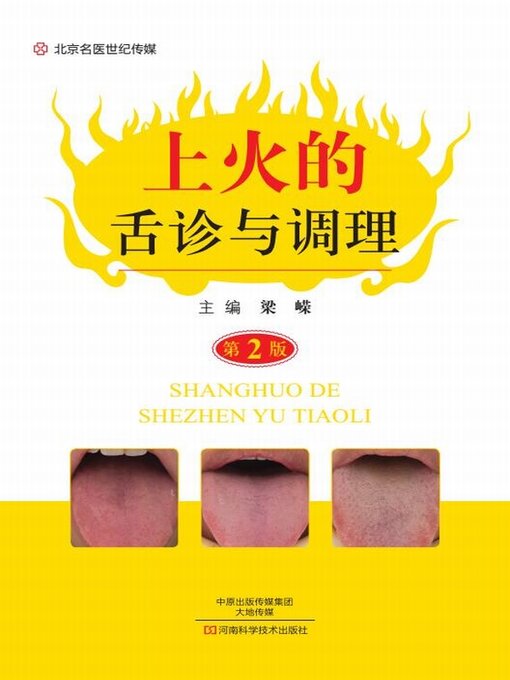

舌診の重要性は、その結果が治療方針に大きく影響を与えるためです。舌は内臓の状態を反映しているとされ、様々な病理的な変化が現れます。例えば、舌が赤くなっていると熱が体内にこもっていることを示し、逆に舌が青白い場合は冷えや血の不足を暗示することがあります。このように、舌の状態を色々と解釈することで、病気の診断が可能となります。

さらに、舌診には様々な種類があります。一般に、舌は大きく分けて「正常」「亢進」「虚弱」の状態に分類され、その中にはさらに細かい区分が存在します。健康な舌はピンク色で湿り気があり、形が整っているのが特徴です。一方で、亢進した状態は舌が赤みを帯び、乾燥していることが多く、虚弱な状態は逆に湿っぽく、色が薄いことが多いです。それぞれの状態を理解し、適切に解釈する能力が舌診の技術にとって必要不可欠です。

舌診の技術

舌の観察方法は、舌診の中で最も基本的な技術です。通常は、自然光の下で舌を観察し、色、形、表面の状態を確認します。患者には舌を出させ、リラックスした状態で舌が見えるようにします。舌の前面や側面の形状、縦の亀裂や点状の突起など、様々な要素を確認することで、診断に必要な情報を得ることができます。

舌診では、色、形、分泌物の解釈が重要な役割を果たします。例えば、舌の色が赤くなっている場合は、身体の熱が強いことを示唆します。また舌が腫れていたり、曲がっている場合は、内臓の機能異常が考えられます。一方、舌の表面に白い苔が見られる場合は、消化器官の状態が良くない可能性があります。これらのサインを的確に解釈することで、全体的な健康状態を把握することができます。

舌診における症例研究は、実践的な技術向上に非常に役立ちます。例えば、特定の舌の状態がどのような病気と関連しているのか、実際の患者のデータを基に分析を行うことで、舌診の精度を高めることができます。また、従来のデータと新しい研究結果を照らし合わせることで、舌診の解釈が進化し、医療現場での応用が効率的になります。このような取り組みは、医療従事者にとって重要なスキルを磨く機会となります。

舌診における基本理論

舌診における基本理論の一つとして、「五行説」があります。五行説は、木、火、土、金、水の五つの要素が相互に関係し、循環していると考える理論です。舌の状態は、この五行のどれかに関連付けられ、特定の器官の状態を反映しています。例えば、火は心臓を、土は脾臓を、金は肺を、木は肝臓を、水は腎臓を象徴しています。

色や形状に基づいて、五行説に従った解釈を行うことが舌診の重要な部分です。例えば、舌の赤色は火の元素が強く表れた状態と捉えられ、心臓の熱を示しているかもしれません。一方、舌が青白い場合は、体内の水の要素が不足していることを意味し、腎臓の状態を懸念されることになります。このように、舌の観察を通じて五行の理論が示す身体の状態を理解することで、適切な治療方法を選ぶための参考となります。

もう一つの重要な理論は「陰陽理論」です。陰陽理論は、自然界のすべての現象は陰と陽という二つの側面から成り立っていると考え、これらのバランスが取れていることが健康であるとされます。舌の観察を通じて、陰陽の状態を判断することができ、例えば、舌が赤くて乾燥している場合は、陰の不足を暗示し、逆に舌が湿っている場合は、陽の不足を示しているかもしれません。この観点からも、舌診は中医学の基本理論と深く結びついていると言えます。

経絡との関連も無視できません。中医学では、体内にはエネルギーの通り道として経絡が存在すると考えられています。舌はこれらの経絡および内臓の状態を反映しており、舌診を通じて経絡の乱れを早期にキャッチできます。たとえば、舌の特定のエリアが変色している場合、その部分に関連する経絡や内臓に異常が生じている可能性があります。このような繋がりを理解することで、より効果的な治療アプローチが可能となります。

舌診の実践と応用

舌診を実践する方法は、いくつかのステップに分けられます。まず、患者にリラックスしてもらい、舌を観察させる環境を整えます。その際、患者の体全体の状態を把握することが重要で、舌だけでは見えない体調や生活習慣にも目を向ける必要があります。実際の診療現場では、治療前の舌の状態を記録することが、治療効果や経過をモニタリングする上での重要な手段となります。

舌診の結果は、治療に直接的に反映されることが多いです。例えば、舌が赤味を帯びている場合は、体内に熱が溜まっていることを示唆するため、熱を冷ます漢方薬を処方することが一般的な応用です。また、舌の状態が改善された時を 치료にどのように貢献したのか、その結果に基づいて次の施策を考えることができるため、舌診のデータを活用して治療方針を見直すことも大切です。

最後に、舌診に関する未来の研究方向が注目されています。デジタル技術やAIを活用することで、舌診の精度や標準化が進む可能性があります。例えば、画像解析技術を利用することで、専門家でなくとも簡単に舌の状態を判別できるようなシステムが開発されつつあります。このような技術革新は、より多くの人々が中医学にアクセスしやすくするため、普及を促す役割を果たすことでしょう。

まとめ

舌診は、中医学における重要な診断手法として、多くの知識と技術が結集された分野です。舌の観察を通じて、患者の内部状態を把握し、治療方針を決定する助けとなります。舌診の背後にある理論、例えば五行説や陰陽理論、経絡との関連は、舌診をより深く理解するための鍵となります。また、舌診は実践的なスキルとして、治療方法に反映されることで、患者の健康を守るための具体的な手段として重要です。

今後の研究や技術の発展により、舌診がさらに進化し、より多くの人々に貢献することが期待されます。中医学の知恵を活用し、健康を追求するための一助となる舌診の理解を深め、この古来からの技術が持つ可能性を共に探求していくことが、私たちに求められています。