中国の食文化の特徴と歴史

中国の食文化を語ることは、中国という国の歴史や人々の暮らし、さらには現代ビジネスや国際交流まで多岐にわたる話題と繋がってきます。中国の食卓には、何千年もの歴史や知恵が深く息づいており、私たちが日常的に目にする中国料理も、その奥深さを知れば知るほど新たな発見があります。本記事では、中国食文化の成り立ちや各地の特徴を中心に、その変遷や現代的な側面、日本市場との関わりなども交えて、日本語話者の皆さまにわかりやすくご紹介していきます。中国の食文化をもっと身近に、そして深く理解するための一助になれば幸いです。

1. 中国食文化の起源と発展

1.1 古代中国における食の成立と発展

中国の食文化の歴史をたどれば、その始まりは非常に古く、農耕文明が発生した新石器時代にまでさかのぼります。この時期、黄河流域では粟(アワ)や小麦が、長江流域では稲作が発展し、各地でそれぞれの気候や土地に適した食材の利用方法が確立されていきました。紀元前3千年ごろには既に、煮る・蒸す・焼くなど今に通じる基本的な調理法が見られ、食事が単なる生きるための行為から、文化の一部へと変化していったことが分かります。

また、古代中国では「食は天の命」と言われ、食べることは人間の生死や運命に直結すると見なされていました。そのため、自然の恵みを大切にし、五穀や果物だけでなく、肉や魚、さらには野草や薬草まで幅広く利用しました。「医食同源」という言葉もこの時代から根付き、食べ物によって健康や病気を管理するという考え方は、現代中国や東アジア各地の食文化にも強く影響を与えています。

これら古代の知恵と経験の積み重ねが、代々受け継がれて独自の食文化を築き上げてきました。今でも、特定の季節や行事になると、決まった食材や料理を作る風習が残っているのは、こうした長い歴史の連続性の証です。

1.2 王朝ごとの食文化の変遷

中国の歴史はおよそ4000年、その間に多くの王朝が交代し、それぞれの時代で特徴的な食文化が花開きました。例えば、漢代では肉食が発展し、小麦粉を使った麺や饅頭が普及しました。また、唐代は国際的な交流が盛んとなり、ペルシャやインドからスパイスや新しい調理法が伝わったことで、中華料理に新しい風が吹き込まれました。

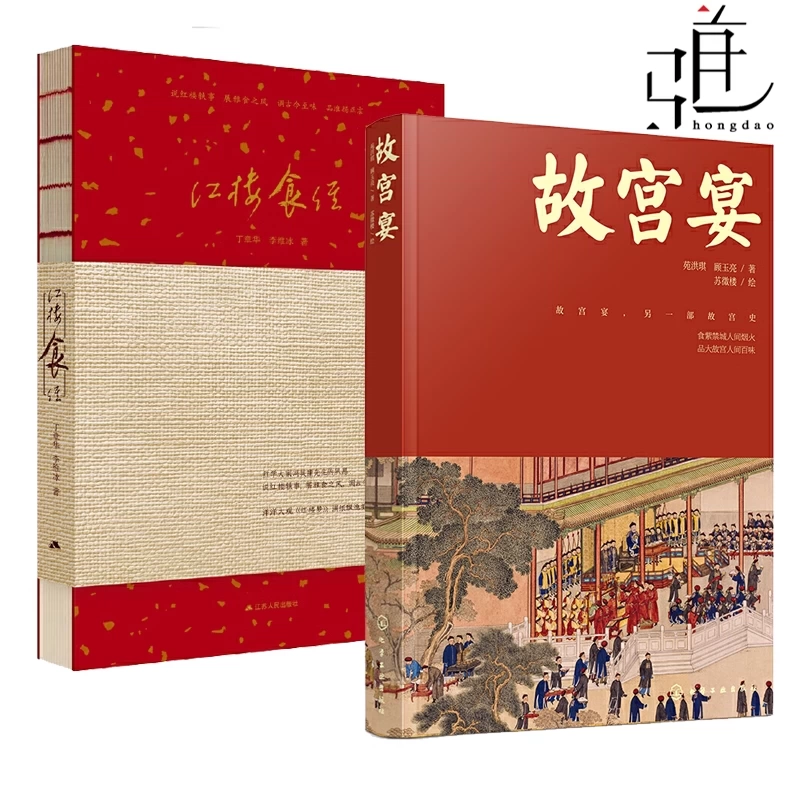

宋代は経済発展による商業の活発化と、都市の発展によって飲食店が増え、市民階級の間に多様な料理やお菓子文化が根付きました。明・清の時代には、「满汉全席」(満漢全席)と呼ばれる盛大なご馳走が登場し、多様な地方料理が一堂に集められるなど、今に続く中華料理の基礎がここで固められていきました。

時代ごとに宮廷料理と庶民料理が影響を及ぼし合い、材料や調理法、宗教や哲学といった要素も複雑に入り交じりました。たとえば仏教徒が多い時代には精進料理が発展したり、儒教の礼儀作法が食卓にも反映されたりと、食文化の変化にはその時代の社会思想や価値観が色濃く反映されています。

1.3 伝統行事と食文化の関連性

中国の伝統行事と食べ物の関係は非常に密接です。中国では正月(春節)、中秋節、端午節など家族や親しい人たちと集まる行事が多く、そのたびに特定の料理やスイーツを味わいます。例えば春節には水餃子を食べる習慣が一般的で、餃子の形が金の延べ棒に似ていることから、「お金が貯まる」「幸運を招く」と縁起を担ぐ意味があります。

中秋節は月餅が有名です。このお菓子は月の満ち欠けにちなんで作られており、満月のような家族円満や平和への思いが込められています。また、端午節の「粽子(ちまき)」も、愛国詩人・屈原を偲ぶ行事と結び付き、先祖を敬う気持ちや健康祈願の意味が込められています。これらの行事食は単なる食べ物ではなく、家族の絆や地域共同体の結びつきを強める役割を果たしています。

このように、中国の食文化は単なる摂取行為を超えた、精神的・文化的な意味合いが強い点も大きな特徴です。食を通じて歳時記や歴史を感じられる点は、日本の正月料理やお節料理にも相通じるものがあります。

2. 地域ごとの食文化の特徴

2.1 八大料理(八大菜系)の紹介

中国は広大な国土を持つため、地域ごとに異なる風土や気候、民族の伝統が食文化に色濃く影響を及ぼしています。中国料理を大きく分けると「八大菜系(八大料理)」として知られています。それは山東(魯)、四川(川)、広東(粤)、江蘇(蘇)、浙江(浙)、福建(閩)、湖南(湘)、安徽(徽)の8つです。

たとえば四川料理は辛味や痺れの強い味わいが有名で、花椒や唐辛子をふんだんに使った「麻婆豆腐」や「火鍋」が代表的です。一方、広東料理は素材の新鮮さを生かした淡泊で優しい味が特徴で、飲茶や点心、海鮮料理が有名です。また、山東料理は香り高いスープや揚げ物、中華の母とも言われる「済南鶏」のような伝統的な料理が多く存在します。

これら八大菜系は、調理法や味付け、使う食材などが大きく異なります。同じ中国料理でも地方によってこれほど多彩なのは、中国の多様性と奥深さを物語っています。

2.2 各地域の代表的な食材と調理法

中国各地で使われる代表的な食材や調理法も、気候や地理的条件によって大きく変わります。たとえば北方の山東料理や北京料理では、小麦粉を使った麺類や饅頭、肉類などが中心で、ダイナミックな焼き物や揚げ物が発展しました。これはコムギが豊富にとれ、寒冷な気候で体を温める料理が好まれるためです。

一方、南方になるとコメ文化が色濃く、広東料理や浙江料理、福建料理などではご飯やお粥、海産物、野菜を多用します。広東省の点心や海老餃子、福建省の海鮮スープや茶葉料理など、素材そのものの味を大切にした蒸し料理が多くなります。四川や湖南のような内陸部では、保存や防腐のための香辛料が発達し、燻製や発酵食品もよく使われます。

調理法についても、炒める(炒)、煮る(煮)、蒸す(蒸)、揚げる(炸)、焼く(烤)などが多彩に発展し、特定の地方では独自の技巧が伝えられています。例えば少しの油で高温高速に炒める「爆(バオ)」は山東独特の調理法であり、広東の蒸し物「蒸點心」もまた一種の芸術です。

2.3 日本との地域料理の比較

中国と日本を比較すると、両国ともに各地の風土や素材を生かした郷土料理が発展しています。ただ、中国の場合は国土が広大なだけに、同じ「麺」や「餃子」でも味付けや形が全く異なったり、時には見た目からして別物になったりするほどバラエティが豊かです。

たとえば日本の北は北海道の石狩鍋や味噌ラーメン、南は九州の博多ラーメンや鶏の水炊きなど、気候や地元の素材を生かした料理がありますよね。中国ではさらに広域のため、同じ「火鍋」でも四川と広東で全く異なる味や具材になりますし、「包子」や「点心」も、上海風、広東風、北京風と多種多様です。

また、食材の使い方や保存技術、香辛料の利用などにおいても大きな違いがあります。日本料理は基本的に素材の旨みを重視し、出汁や醤油で調和させる傾向が強いですが、中国料理は濃厚なタレや香辛料、油の使い方で個性を発揮します。お互いに影響を受け合いつつ、まったく別物として育ってきた点が興味深いですよね。

3. 食材・調味料の多様性

3.1 中国独自の食材とその活用方法

中国料理の魅力のひとつが、多彩な食材の利用です。白菜、大根、ほうれん草など日本でも馴染みのある野菜だけでなく、冬瓜、空心菜、苦瓜、蓮根、髪菜(髪の毛のような海藻)や銀杏、龍眼、ライチなど、多くの珍しい素材が登場します。肉類では、豚肉、鶏肉、牛肉はもちろん、アヒルやガチョウ、山羊やウサギなども日常的に使用します。

また、豆腐も中国では実に多様な形に加工されます。木綿豆腐や絹ごしだけでなく、凍み豆腐、乾燥豆腐、発酵豆腐、豆腐皮、豆腐乳など、さまざまな質感や風味が料理ごとに活かされています。魚介類では淡水魚から海水魚、カニ、ナマコ、クラゲ、アワビ、ホタテなど幅広いです。

中国独特の「菌類文化」も侮れません。シイタケはもちろん、マツタケ、シメジ、キクラゲ、ヤマブシタケなど、多様なキノコ類が鍋料理や炒め物、スープに使われています。こうした食材の多様性は、そのまま中国人の飽くなき食探求の精神に繋がっています。

3.2 基本調味料と味付けの特徴

中国料理でよく使われる基本調味料も、日本料理と比べてかなり種類が多く、使い分けが絶妙です。まず醤油ですが、醤油にも生抽(うす口)・老抽(たまりしょうゆ)の区別があり、色や風味の付き方が異なります。また、オイスターソース、豆板醤、甜麺醤(テンメンジャン)、豆鼓(トウチー)、花椒油、黒酢、香酢、紹興酒、ごま油など、多種多様な調味料が日常的に使われます。

特に四川料理では花椒(山椒の一種)や各種唐辛子、発酵調味料が駆使され、「麻(シビレ)」と「辣(カラさ)」の絶妙なバランスが追求されます。一方、広東料理では海鮮の旨味を生かす薄味スープや、素材の味を損なわない繊細な味付けが特徴です。北方の山東や北京では、甜麺醤や酢、ネギやニンニク、八角などを効かせた濃い味の料理が好まれます。

また、中国料理特有の技として、「油通し」や「醤爆(ジャンバオ:炒めてからソースを絡める)」など、調味料ごとの加熱方法や投入手順の違いもあります。それぞれの調味料が「引き立て役」「主役」「つなぎ役」として見事に選び分けられているのが特徴です。

3.3 健康志向と薬膳文化の影響

「医食同源」は中国食文化でも特に重要な概念です。料理のなかには、味だけでなく健康や美容を考えた薬膳(ヤクゼン)の思想が自然と組み込まれています。たとえば、風邪気味のときにはショウガやニンニクをたっぷり入れた「生姜湯」、体調を整えたいときには「八宝粥」と呼ばれる雑穀のお粥、夏場には体を冷やすスイカや緑豆のスープなど、季節や体質に合わせたメニューが豊富です。

また、高麗人参や枸杞(くこ)、蓮の実、龍眼肉、なつめなど、漢方薬や健康食材が料理によく使われます。これらは医療の専門知識がない一般の家庭にも浸透していて、祖母や母親が家族の体調を見て、食材選びから調理法まで気を配る風景は珍しくありません。

さらに、鶏の薬膳スープ(薬膳白湯)、豚足のコラーゲンスープ、シイタケやクラゲの和え物、タウリン豊富な貝類など、特定の効能を持った食材や料理は、毎日の「食べる健康法」として位置付けられています。現代中国では薬膳専門のレストランや、家庭向けの薬膳スープキットも人気になっています。

4. 食事マナーと文化的意味

4.1 食卓での礼儀作法と習慣

中国の食事のしきたりや習慣は、古来から受け継がれてきた礼儀の文化に根ざしています。正式な宴席では一番年配か目上の人が上座に座り、若者や客人はその左右や下座に座るのが一般的です。箸の使い方にも細かなマナーがあり、食べ物を箸で突き刺したり、箸を鉢の上に突き立てたりするのは失礼に当たります。また、食べ物を皿の上に山盛りに取るのは貪欲とされ、適度によそってみんなで分け合う文化が大切にされています。

「食は共にするもの」という考えが根強く、料理は中心の大皿に盛られ、どの料理も全員でシェアするのが一般的です。日本料理のように一人一膳制ではなく、みんなで取り合いながら食べるので、和気あいあいとした雰囲気が自然に生まれます。酒の席では、年長者や目上の人へのお酌や乾杯(「干杯!」)も忘れてはいけない大事なマナーです。

最後に、食事中の会話も中国独特の雰囲気があり、遠慮せずおしゃべりを楽しむのが普通です。堅苦しいよりも、むしろにぎやかさや団らんを大切にしているのも中国の食事マナーの象徴的な特徴です。

4.2 家族や社会との絆を深める食事

中国人にとって、食事は単なる栄養補給の時間ではなく、家族や社会との「絆」を深める大切な機会です。特に旧正月には、離れて暮らす家族も必死に帰省して「年夜飯(年越しの晩餐)」を共に囲むのが最大のイベントです。この時の食卓には、豚の丸焼き、魚の蒸し物、餃子、春巻き、八宝飯など縁起のよいご馳走が所狭しと並びます。

食事はまた、友人や仕事仲間との交流、ビジネスの商談、冠婚葬祭など様々な場面でも大切な役割を果たします。中国の飲み会(「宴会」)や家族の集まりでは、年長者を敬う意識が強く、一人一人への気配りや順序立てには暗黙の了解が働きます。

しかも、子どもへの食育やマナーの伝達も食卓で行われます。孫世代や学生が祖父母・両親から「どうしてこの料理を食べるの?」と問われ、由来や伝統、意味について話を聞かされるのです。まさに「家庭内教育」としての料理文化といえるでしょう。

4.3 年中行事や儀式の食文化

中国では一年を通じて様々な伝統行事や儀式がありますが、それぞれに密接な食文化が存在します。春節の餃子や魚料理以外にも、元宵節(旧暦1月15日)には甘いお団子「湯圓」を食べ、「団欒」(家族が丸く集う)を願います。清明節は先祖を偲ぶお供え物として青団(よもぎ餅)や小麦のパンが欠かせません。

端午節の粽子は、もち米を竹の皮などで包んで蒸したもので、形や餡も地方によってさまざまです。お盆やお彼岸などの儀式では、祖先に果物や御粥、お菓子などを供える「供犠」文化があり、みんなが食を共にすることで先祖や神々への感謝の気持ちを新たにします。

結婚式や還暦祝い、お葬式などでも、異なる縁起物や供え物が用意され、それぞれに「健康」「長寿」「子孫繁栄」「商売繁盛」などの願いが込められています。こうした「食」を介した儀式の数々は、中国人の文化的アイデンティティを支える大きな柱となっています。

5. 現代中国の食文化の変化

5.1 経済発展と食生活の変化

中国は経済発展とともに人々の生活が大きく変わり、それは食生活にも顕著に現れています。1978年の改革開放政策以降、農村と都市の格差が縮まり、中間層の増加により食事内容も質・量ともに飛躍的に向上しました。昔は主食の米や麺、旬の青菜や漬物など質素な食卓が一般的でしたが、近年は肉類、魚介類、乳製品、果物、洋食など、食卓のバリエーションが格段に広がっています。

ファーストフードや外食チェーンの進出によって、若者を中心に食の欧米化も進んでいます。ケンタッキーフライドチキンやマクドナルド、ピザハットなどは中国全土で人気店になり、二十四時間営業やデリバリーサービスなど日本でもお馴染みのサービスが都市部で常態化しています。

一方で、伝統的な家庭料理やご当地グルメへの回帰現象も起きています。現代の中華料理は、家庭での健康志向、外国料理の導入、現地化した新メニュー、季節感あふれる郷土料理など、多様性と伝統の融合が同時進行しています。

5.2 外国文化との融合と多様化

グローバル化が進む現代中国では、海外の食文化がどんどん取り入れられています。日本の寿司やラーメン、フランスのパンやイタリアン料理、タイやベトナムのアジア料理など、最新のグルメが都市部を中心に急増中です。これらのレストランやカフェでは、中国人に合ったアレンジが施されており、「中西合壁」(中洋折衷)の新しい料理もたくさん誕生しています。

反対に、中国料理もまた世界のトレンドに合わせて進化しています。例えば四川風ハンバーガーや、広東飲茶のデザート新作、点心を使った洋風スイーツなど、現地オリジナルから「逆輸入」されるスタイルも増加しています。さらには中国発祥の「火鍋」や「ティー専門店(ミルクティーなど)」がアメリカ、ヨーロッパ、東南アジアに広がり、グローバルな展開も盛んになっています。

健康志向やヴィーガンブーム、オーガニック食材への関心も高まっており、伝統の中に新しい価値観が共存している現代中国の食文化は、過去最大級の活況を呈しています。

5.3 環境問題と食の持続可能性

近年、中国でも「サステナブル(持続可能な)食」への関心が高まっています。一人っ子政策の終了や都市化で人口がさらに増加する中で、食料自給率の向上や食品ロス削減、環境保護型農業の推進などが社会課題となっています。特に高級魚や野生動物の乱獲、海の汚染による魚介類減少、農薬残留問題などがクローズアップされています。

外食産業や行政も「ノーペーパーメニュー」や「バイオパッケージ」「適量注文(光盤行動)」運動を推進。若い世代を中心にエコ意識が高まり、プラスチックストロー廃止、食品廃棄の削減、地産地消や有機食材志向などヨーロッパ並みのトレンドも見られます。こうした動きは今後の中国食文化のあり方を大きく左右していくでしょう。

また、「菜食主義」や動物福祉の観点から伝統的な肉中心の食文化にも新しいアプローチが生まれています。完全菜食中心の「素食」レストランや健康カフェ、オーガニック食材専門店が若者層や富裕層に広まり、中国発の健康志向グルメが次々と登場しています。今後は美味しさと同時に「地球に優しい食」を意識した新しいグルメ文化が根付きそうです。

6. 日本市場への展開とビジネス機会

6.1 中国料理の日本展開の歴史と現状

中国料理は明治時代から日本に紹介されてきましたが、戦後には本格的な広東料理、四川料理、上海料理など専門店が徐々に増えました。横浜中華街や神戸南京町、長崎新地中華街など、中華系移民が根付いた地域を中心に、日本人向けにアレンジした中国料理が大きく普及しました。かつては「中華そば」(現在のラーメン)や「餃子」のように、大衆料理から高級レストランまで幅広い層を取り込み、今では完全に日本の食卓に定着しています。

現在の日本では、ミシュラン星つきの中華レストランや、本場そのままの点心専門店、上海蟹フェアや火鍋イベントなど、多彩な中国料理文化が広がっています。特に2020年代以降は中国出身の若手シェフや飲食起業家が相次いで来日し、東京都内や京都、大阪、福岡などで中国「地元料理」の専門店が増えはじめています。

また、中国系企業の進出、資本提携やフランチャイズ展開、中国直輸入の食材・調味料専門店の進化など、ビジネスのジャンルも広がりました。さらに華僑ネットワークやSNSを活用した情報発信・集客も盛んです。

6.2 日本人の嗜好に合わせた革新

中国料理が日本でこれだけ広く受け入れられているのは、「日本人の味覚や食習慣に合わせたアレンジ力」が大きく影響しています。例えば餃子は、ニンニク強めや焼き餃子(日本人好み)、ラーメンは鶏ガラ+豚骨のあっさり系からこってり系まで、細かな差別化で独自進化しています。本場の中華料理ではあまり見かけない「担担麺(ゴマ風味のスープ付き)」「天津飯(卵丼)」「冷やし中華」など、新しい日本独自の中華メニューも多数生まれました。

さらに、和食の要素を取り込んだ創作中華や、減塩・減油など健康志向への対応、季節の行事やおせち制作への応用など、多様化が進んでいます。またヴィーガン中華、グルテンフリー中華、無添加中華、低カロリー点心など時代のニーズに合わせた商品開発も盛んです。日本人の「清潔志向」「安全志向」を見越した衛生管理やパッケージング、店づくりもポイントとなっています。

また食材調達や物流、フードテック的な冷凍技術の導入など、ビジネスとしての効率化・利便化が進み、スーパーの総菜コーナーやコンビニエンスストアにも、本格派の中華惣菜・弁当・冷凍点心などが並ぶ時代となりました。

6.3 中国の食文化を活かしたビジネス展望

中国の食文化は、その奥深さや多様性が魅力であると同時に、新たなビジネスチャンスとしても注目されています。例えば「中国地方料理専門店」や「ヘルシー薬膳カフェ」「本場四川火鍋専門店」「高級点心バル」など、ターゲットを絞り込んだ業態が都市部で成功しやすくなっています。調理法や調味料の本場指導、中国からのシェフ招聘、現地直輸入の食材やスパイスを強みとすることも重要です。

また、家庭用中国食材通販や日中文化体験教室、インバウンド観光との連動(広東飲茶ツアー、四川料理体験ツアー)、YouTubeやSNSを活用したグルメメディアの運営など、幅広い展開が可能です。最近では中国伝統酒やティー専門店、薬膳スイーツショップなども流行しており、「中国=中華料理」だけに留まらないライフスタイル総合ビジネスへの発展も期待されています。

今後はコロナ禍で高まった「安全・健康」志向や、「おうち時間」対応の本格冷凍中華、中国人観光客の再来復活への対応、日本人の新しい「食学習」需要などを狙ったイノベーションが求められます。人と食、体と心をつなげる中国食文化の奥深さを、今こそ新たなビジネス価値へと展開するチャンスです。

まとめ

中国の食文化は、長い歴史と広大な国土、さまざまな民族や宗教、そして不断の変革のなかで多彩に発展を遂げてきました。そこには、「食は健康や家族・社会の絆と深くつながる」という根本的な考え方や、八大料理に代表される地域ごとの豊かな個性、医食同源や薬膳などの健康志向、多様な調味料や食材の活用、家族や儀式との密接な関わりなどが色濃く息づいています。

現代中国では経済発展やグローバル化の波とともに、より多様で開かれた食のスタイルが広まり、環境問題やサステナブル志向も新しい付加価値として加わっています。こうしたダイナミックな背景を活かし、日本における中国料理ビジネスも大きな可能性を秘めています。

中国の食文化を深く知ることで、新しいビジネスのヒントや異文化理解が生まれ、より豊かな食卓や交流が広がるでしょう。食を通じて、日中双方にとって価値ある未来を築いていけるよう、本記事がその一助となれば幸いです。