中国の不動産市場は、近年目覚ましい成長を遂げており、世界中から注目されています。一方で、消費者の視点から見ると、その内情は非常に複雑で多様です。本記事では、中国の不動産市場を、「消費者の目線」という切り口から詳しく解説します。都市化やライフスタイルの変化、住宅購入の動機、取引にまつわる課題、日本との比較、そして今後の動向まで、幅広い視点から中国の不動産市場を読み解いていきます。

1. 中国不動産市場の現状

1.1 市場規模と成長の推移

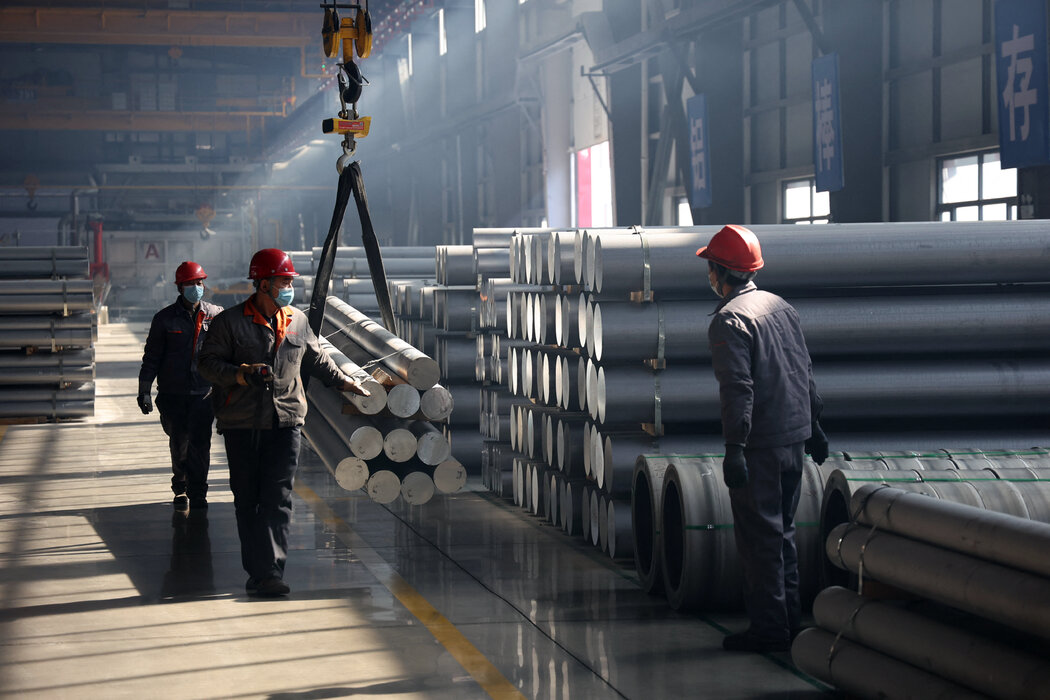

中国の不動産市場は、世界最大級の規模を誇っています。特に2000年代以降、都市部を中心に不動産の建設ラッシュが続き、不動産取引の金額も右肩上がりとなりました。2020年時点での中国全体の不動産販売額は、なんと17兆元(約350兆円)を超えており、GDPの大きな割合を占めています。住宅はもちろん、オフィスビルや商業施設なども次々と建設され、都市部のスカイラインは20年前と比べて大きく様変わりしました。

この急成長は、中国政府の都市化政策や経済成長とも密接に関係しています。とくに2008年の北京オリンピック、2010年の上海万博など、大型イベント前後では都市の建設が加速しました。また、「住宅は投資の手段だ」という考え方が広まったことで、個人投資家も積極的に住宅購入に参加しています。不動産市場は、消費者だけでなく開発業者や投資家にとっても、魅力的なフィールドとなっているのです。

ここ数年は、新型コロナウィルスの影響や経済の減速、不動産バブル懸念が浮上し、不動産取引のペースもやや鈍化しましたが、それでも市場全体の規模は依然として巨大です。大都市の高層マンション群や新たな再開発地区を見ると、今後も市場が大きく変化し続けることが予想されます。

1.2 主要都市と地方都市の違い

中国の不動産市場について語るとき、必ず意識したいのが「都市ごとの格差」です。北京市、上海市、広州市、深圳市(いわゆる一線都市)は、土地の価格が極めて高く、住宅購入は一生に一度の大イベントです。これらの都市では、マンション1件の価格が数百万~一千万元(日本円で数千万円~2億円近く)に達することも珍しくありません。高価格帯の物件は、富裕層や外資系勤務のエリート層が主なターゲットです。

一方で、地方都市や中小都市では、価格帯が大きく下がります。成都、重慶、武漢、蘇州などの「新一線都市」や地方の中小都市では、同じ間取りでも価格が一線都市の半分以下で購入できることが多いです。そのため、地方出身の若者たちが都市部に出てくる際、出世してまず目指すのが「一線都市でのマイホーム購入」だと言われています。しかし、実際には、地方都市の方が住みやすく、価格も手頃で人気を集めているエリアも増えています。

また、投資対象としての人気も都市ごとに大きく異なります。一線都市では家賃収入や値上がりを期待した投資購入が盛んですが、地方都市では住むために家を買う「実需」が中心です。ただし、地方都市でも、再開発やインフラ整備に伴い突如として地価や住宅価格が上昇する「ブーム」のような現象が起こることもしばしば見られます。

1.3 政策の影響と規制動向

中国の不動産市場は、政府の政策や規制に大きく左右されます。例えば、住宅価格の急騰がニュースになると、すぐに「住宅価格抑制策」が打ち出されることがあります。2021年には、「三条紅線政策(3本のレッドライン)」という、不動産企業への融資制限政策が施行されました。これは不動産会社の財務リスクを低減し、バブル的な価格高騰を抑えるための取り組みです。その影響で、一部大手不動産デベロッパーが資金繰りに困り、業界全体がやや冷え込む局面もありました。

また、住宅購入に対する規制も強化されています。例えば、一定の都市では、「家を一世帯1件までしか購入できない」、もしくは「ローン審査を厳格化する」などの措置が取られることがあります。これにより「投資目的で家をいくつも買い増す」ことが難しくなり、実需(自分や家族が住むための家)へのシフトが進んでいます。

政策の動向は、不動産に対する消費者の信頼感にも直結しています。また、中央政府と地方政府で対応に温度差があり、各都市ごとに規制の厳しさやタイミングが異なるのも中国市場の特徴です。そのため、消費者は常に最新の政策やニュースを注視しながら、購入・投資のタイミングを見極めています。

2. 都市化とライフスタイルの変化

2.1 農村から都市への人口移動

中国の都市化は、世界でも類を見ない規模とスピードで進んできました。1978年の改革開放政策以降、農村から都市へと大規模な人口移動が発生し、現在では人口の約65%が都市部に暮らしています。都市に移住した人々は、まず「安定した仕事」と「安定した住まい」を求めます。そのため、都市部の住宅需要が一気に高まり、不動産市場が急速に発展したのです。

この人口移動は、単なる引っ越しではなく、「将来の生活基盤を都市に置く」という覚悟を伴う重大なライフイベントです。特に、農村出身者が家族を呼び寄せて都市部に定住するケースが増えており、「故郷離れ」を象徴する現象とも言えるでしょう。また、こうした「一人っ子政策」世代が成長し、現在では家族にとって「都市でマイホームを持つ」が夢となっています。

加えて、農村から都市に来る若者たちは、教育やキャリアアップのために都市部の大学や会社を目指します。卒業後、地元に帰るのではなく、そのまま都市で職を得て、結婚・家庭形成も都市で行う人が大半です。こうして都市の不動産市場には、常に新たな需要が生み出され続けています。

2.2 住宅需要に与えるライフスタイルの影響

都市に移住することで、生活のスタイル自体も大きく変わります。伝統的な「大家族での同居」から、核家族や単身世帯が増え、住宅の間取りや設備にも新しいニーズが生まれました。たとえば、若い共働き夫婦では「家事が楽になるキッチン」「ウォークインクローゼット」「ネット環境の良いスペース」などが人気です。特に2020年以降の新型コロナ流行時には、在宅勤務やオンライン授業のために「書斎がある間取り」や「ワークスペース付き」の家への関心も高まりました。

また、都市部ではエリアごとに住民層や人気設備などに違いがあり、新興住宅地や再開発エリアでは、ジムやプール、24時間セキュリティ、スマートホーム機能付き住宅など、高品質な設備を求める声が多くなっています。香港や上海などでは、「サービスアパートメント」のようなスタイルも人気で、単身者向けの物件も増えています。

一方で、地方都市や伝統的な都市部では、今も「三世代同居」の風習が根強く残り、広いリビングや複数のベッドルームを持つ家が好まれる傾向があります。これにより、家族のライフスタイルや将来像によって、求められる住宅のあり方が大きく変わりつつあるのが、現代中国不動産市場のリアルな姿です。

2.3 若者と高齢者のニーズの変化

近年、若者の住宅ニーズが大きく変化してきたのも注目すべき点です。かつては「一生に一度の大きな買い物」として家を購入するのが主流でしたが、最近では「賃貸で自由に住み替える」「仕事に合わせて住む場所を変える」といった柔軟な考え方を持つ若者も増えています。一方で、「結婚や子育てのためにはマイホームが必要」と考える人も多く、都市部の若者は「身分証」として家の所有が重要視されがちです。

高齢者の住宅ニーズも見逃せません。出生率の低下、人口の急速な高齢化に伴い、介護サービス付き住宅やバリアフリー住宅の需要も高まっています。例えば、上海や北京では「高齢者優先住宅プロジェクト」が進行中で、エレベーター付き、バスルームが安全設計されたマンションなどに注目が集まっています。核家族化が進む現代では、「子供と離れて暮らす高齢者」も増え、独立した高齢者向けマンションや賃貸住宅の市場も拡大中です。

また「ライフスタイル多様化」が進んだことで、シェアハウス、サービス付き高級マンション、高層タワーマンションなど、「住まい方」の選択肢が豊富になっています。中国の消費者は、今や自分や家族のライフステージや価値観にあわせて、適切な住まいを積極的に選択する時代となっています。

3. 中国人消費者の住宅購入動機

3.1 投資としての不動産購入

中国人消費者の多くは、「不動産は最も安全かつ確実な投資手段」と考えています。中国では長年にわたり、株式市場やその他の金融商品に対しては不信感が強く、「手元に残るモノ」としての不動産購入が盛んに行われてきました。例えば、給与の多くを住宅ローンの支払いに充ててでも、「資産」としてマイホームを確保しようとする人は多いです。また、子供の将来のためや、万一の時の備えとして複数の住宅を所有し、賃貸に回す「大家さん」も少なくありません。

この「投資意識」が特に顕著なのは、安定した職業に就き、一定の貯蓄がある30〜50代の都市住民です。彼らは、不動産市場の価格上昇を見越して、市場が好調な時期に複数戸のマンションを購入し、1戸は自己居住用、他は賃貸用や子供のための備え、といった使い分けをしています。北京や上海の一等地マンションなどは、持っているだけで「資産価値が目減りしない」と言われ、実際にここ10年ほどで値上がり益を得てきた家庭も多く存在します。

ただ近年は、不動産価格の天井感や政府の投機抑制策、資金規制を受け、「投資としての不動産購入」の勢いにも変化が見られます。一部の都市では「購入制限」が導入され、転売でも利益が出にくくなってきました。その中でも、依然として住宅は「安全な資産形成」の選択肢とされており、「持ち家志向」は根強く残っています。

3.2 結婚・家族形成と住宅需要

中国では「家がなければ結婚できない」とよく言われます。それほどまでに、住宅の所有は家族形成に不可欠な条件なのです。特に男性が結婚を考える際、「自分名義のマンションを持つかどうか」は、女性側や両親から強く問われるポイントです。マンションの広さ、エリア、築年数なども重視され、「より条件のよい住まいほど、結婚条件として有利」だという風潮があります。

実際、20~30代の若者たちは、両親や祖父母からの支援を受け、家族の力を総動員して住宅を購入するケースが多いです。都市部では、若いカップルのほとんどが「新築マンション購入」を目標に貯金しており、そのために共働きを選ぶ人も少なくありません。結婚だけでなく、子供の進学や両親との同居、将来の資産承継など、家族全体のライフイベントと住宅購入は深く結びついています。

また、「孫のために住まいを用意する」という考え方も根強く、両親が子供のためにマンションを購入しておく「プレゼント住宅」も珍しくありません。これらの要素が複雑に絡み合い、中国の住宅市場に常に強い需要を生み出していると言えるでしょう。

3.3 社会的地位・安全保障意識

中国社会では、「家を持つ」ことが社会的な成功や安定を象徴するものと考えられています。会社の同僚や友人との会話でも、「今どこに住んでいるの?」という話題は欠かせません。特に都市部の人気エリアに自分名義のマンションを持っていると、「堅実で成功した人物」と見なされることも多いです。これは、古くから続く「衣食住」に対する価値観が現代にも引き継がれているためです。

家を持つことは、自己のアイデンティティや社会的信用にもつながります。銀行からのローン審査や子供の入学手続き、あるいは親族からの信頼など、「持ち家かどうか」が判断材料になることも少なくありません。そのため、家の購入そのものが「人生の目標」の一つとなっている家庭も珍しくありません。

また、「生活の安全保障」としての側面も見逃せません。家賃の上昇や貸主の都合による立ち退きリスクを避けるためにも、多くの中国人が「持ち家=安心して住める場所」と考えます。将来の物価上昇や老後の生活を見据えて、多少値上がりしていても「早く買っておきたい」と思う消費者が多いのが、中国の不動産市場の大きな特徴です。

4. 不動産取引における課題と消費者の不安

4.1 価格高騰と住宅ローンの負担

ここ10年ほど、中国の不動産価格はほとんどの都市で急上昇を続けてきました。特に北京・上海・深圳のような大都市では、平均的なマンション一戸の価格が年収の20~30倍に達するケースもあり、多くの若者が「一生働いても家が買えない」状況に追い込まれています。このため、消費者は莫大な住宅ローン(30年ローンなど)を組むことが一般的となり、「住宅ローンは人生最大の借金」と言われます。

ローン返済の負担は、家計に大きな影響を及ぼします。また、万一経済状況の変化やリストラ・失業などが起きると、ローンの支払いが難しくなり、家を手放す事態にもなりかねません。2021年からの景気減速や一部不動産会社の経営不安が取り沙汰された際には、「ローンを払いきれるのか?」という不安が広まりました。

さらに、住宅ローンの金利や融資の条件が政策ごとに頻繁に変わるため、消費者の負担は時期によって大きく異なります。金利が少し上がるだけで、トータルの返済額が数十万元単位で増えることもあるため、購入を迷う人も多いです。「値段が下がるのを待つべきか、迷っている間にもっと高くなるかもしれない」という心理的なプレッシャーも、中国の住宅消費者のリアルな悩みです。

4.2 新築・中古住宅の選択とリスク

中国の住宅市場では、「新築マンション神話」とも呼べる現象があり、多くの消費者は「新しいマンション=安全・安心」と考えます。新築物件は、建物設備や管理サービスが最新であり、入居時にリフォームなどが不要という利点があるためです。しかし、実際には「出来上がっていない物件(期房)」を先に予約購入し、完成まで数年待つ必要がある場合も多く、施工不良や工事の遅延、最悪の場合デベロッパーの経営破綻など、リスクもはらんでいます。

中古住宅を選ぶ場合、価格面では新築に比べてメリットがありますが、建物の老朽化や修繕積立の不足、権利関係のトラブル(前所有者の負債や共同名義問題など)が発生しやすく、消費者は慎重な判断を迫られます。特に、都市部の「団地型マンション」で多く見られるのが、管理組合の運営不良や隣人間のトラブルです。

また、どちらの場合も不動産取引そのものが複雑で、仲介業者やローン会社、登記手続きなど、専門的な知識が求められます。消費者は「信頼できる業者かどうか」「購入後に隠れた問題が出てこないか」など、さまざまなリスクに不安を抱えたまま購入を決断せざるを得ない現実があります。

4.3 情報の透明性と不動産仲介業者の役割

中国の不動産取引では、「情報の正確さ」や「仲介業者の信頼性」が依然として大きな課題です。不動産の価格や販売状況といった情報が、ウェブサイトや仲介業者ごとにバラバラで、本当に「相場価格」か判断しづらいケースも少なくありません。また、PR目的で家の価値を上乗せしたり、「残り1戸」などと煽ったりする、過剰な営業も日常的に見られます。

不動産仲介業者は、購入者にとっては頼りになる存在ですが、「手数料を多く取ろうとして説明が不十分」「売る側の都合を優先して消費者に不利な条件を提案する」といった不信感もつきまとうのが現状です。特に、経験の浅い消費者や初めて住宅を購入する若者は、悪質な営業トークに騙されやすく、後悔する例もあります。

近年はインターネット上の情報サイトや口コミ、SNSなどで消費者同士が情報を共有する動きも広がっていますが、「信頼できる情報源が少ない」「個人では調べきれない」などの問題から、消費者が安心して取引できる環境作りが引き続き求められています。不動産取引の「透明性」や「消費者保護」が今後の大きな課題です。

5. 日本と比較した中国不動産消費者の特徴

5.1 住宅所有率の違い

中国の住宅所有率は世界的にも非常に高いことで知られています。2020年時点で、中国都市部の住宅所有率は90%前後に達しているという調査もあります。これは、日本の住宅所有率(約60%)と比べて非常に高い数字です。中国では「持ち家文化」が強く根付いており、「家を買えなければ、一人前とは認められない」という風潮さえ見られます。

この背景には、「社会主義時代の公営住宅から私有住宅への転換」や、「住宅所有が人生の目標」という価値観が関係しています。また、親世代が次世代のために家を用意する文化が広まり、若くしてマイホームを取得する人も多いです。地方でも団地やタワーマンションなど多様な住宅が供給され、自分の住まいを持つことは中国人にとって「人生の安心」をもたらす重要なゴールとなっています。

一方日本では、「一生賃貸」や「必要に応じて住み替え」という選択肢をとる人も増えています。この住宅に対する根本的な価値観の違いが、中国の不動産市場の活発さ、そして消費者の行動パターンにも大きく影響しています。

5.2 投資志向の違いとその背景

日本と比べて顕著なのは、中国人消費者の「投資志向」の強さです。日本では、「マイホームを終の棲家にする」「資産としては考えず、自分と家族の快適な生活空間として重視する」という傾向が一般的です。もちろんマンション投資などもありますが、多くの日本人にとっては「住居=生活の基盤」という意味合いが強いです。

一方、中国では「値上がり益」や「家賃収入」を狙って複数物件を所有する投資家も非常に多いです。また、「住宅は老後の生活資金や子供への財産継承の大事な手段」としての性格が強く、中国人にとっては「家そのものが金融商品」という意識も珍しくありません。日常会話でも不動産の動向や土地価格の話題が頻繁に登場し、「良い物件を買って、持っていれば安心」という考えが浸透しています。

この投資志向の背景には、「インフレへの不安」や「投資環境の選択肢が少ないこと」、さらには「社会保障制度の未成熟さ」などが関係しています。特に親世代は「家が家族を守る最後の保険」という感覚を強く持っており、日本と大きく異なる特徴として挙げられます。

5.3 購入時の家族の関与と意思決定プロセス

中国で住宅を購入する際、多くの場合は「家族総出」で意思決定を行います。若者が結婚を考えて家を探すとなると、両親、祖父母、場合によっては親戚まで巻き込み、「どこに住むべきか」「将来の子供のためにも良い学区か」など、家族全員で詳細に討論します。頭金やローン返済の一部を家族が援助することも普通で、「家族の財産」として住宅を買うケースが目立ちます。

日本の場合は、「夫婦と子供だけ」あるいは「個人で判断」というパターンが多く、資金面でも本人の収入をベースに計画することが多いです。そのため家族が過度に干渉することは少なく、あくまで「自分たちが住みたい家」を主体的に選ぶ傾向があります。

中国では、「世代を超えた家族の協力と合意形成」が住宅購入の重要な要素となっており、最終的な意思決定までに時間がかかることも珍しくありません。ただし、これによって家族間の結束が強化される一方、「家族の意向に左右され、自分の希望を通しにくい」と感じる若者もいるというジレンマも見られます。

6. 今後の消費者動向と市場への影響

6.1 不動産市場への信頼感の変化

最近の中国不動産市場は、以前のような「無条件の上昇期待」から、「やや慎重な見方」へと変化してきています。特に、大手デベロッパーの経営破綻や政府による規制強化、経済成長の減速といった要因が重なり、「家を持っていれば必ず儲かる」という神話が崩れつつあります。このため、消費者は不動産購入に対して以前ほど積極的ではなくなり、「慎重に情報収集をしてから判断する」という傾向が強くなっています。

一方、「新興都市」や「次世代型スマートシティ」など、今後の成長が見込まれるエリアを中心に根強い需要があります。地方都市や再開発エリアではまだ不動産価格の上昇が期待できるため、消費者もリスクを冷静に見極めながら、将来性やインフラ、人の流れなどを判断材料にしています。

また、若年層を中心に「賃貸で柔軟な住み替え」を重視する層も増えてきました。これまでの「マイホーム神話」から、「自分のライフスタイルに合わせた住み方」へと、市場全体がゆるやかにシフトしつつあるのが最近の大きなトレンドです。

6.2 新しい住宅ニーズとスマート化住宅

今後の中国不動産市場で注目されているのが、「スマートホーム」や「エコ住宅」など、新しい住宅スタイルの拡大です。IoTを活用した住宅管理、AIによるセキュリティ、太陽光パネルや省エネ設備、さらには遠隔医療・子供の見守り機能付きなど、最新のテクノロジーが積極的に取り入れられた住宅が増えています。

特に、都市部の若い共働き世帯やハイテク産業の集積地では、「住宅=快適な暮らし+便利なスマート機能」としての価値が重視されるようになってきました。スマートスピーカーやアプリで家電や照明を管理し、健康モニタリング機能付きのマンションなど、まさに「未来の住まい」を体現するプロジェクトも続々登場しています。

加えて、環境への配慮や健康志向の高まりから、「緑地一体型住宅」や「シェアオフィス付き住宅」「共用スペースの充実したマンション」など、多様な住宅形態も求められています。中国の消費者は新しいもの好きな傾向が強く、こうしたトレンドの変化には非常に敏感です。

6.3 政府政策・規制強化と消費者行動の変遷

中国政府は、不動産市場の安定と持続可能な成長を目指し、今後も様々な政策・規制を強化していくと予想されています。市民の購入意欲を無理に煽らず、バブルを抑える方向で、「値上がりよりも安定」「投機抑制・実需重視」へと市場の舵取りが進みそうです。この流れを受けて、消費者も「投資目的」より「生活密着型ニーズ」に軸足を移し始めています。

また、「不動産市場の透明化」「購入者保護」」も今後の重要なテーマです。売買の説明責任や消費者へのリスク開示、不正取引の取り締まりなどの動きが強まり、消費者はより安心して取引できるようになるでしょう。さらに、海外とのネットワーク強化や新しい法律の整備、融資制度や税制の見直しなど、ルールが大きく変わる可能性もあります。

こうした規制や政策動向と並行して、消費者もますます「合理的に」「自分らしく」「無理のない範囲で住まいを選ぶ」という時代へと変わっていくと考えられます。今後は、都市化・高齢化・テクノロジー・多様な価値観の変化を反映した、「より柔軟な不動産消費社会」が到来するでしょう。

まとめ

中国の不動産市場は、急速な都市化や経済発展、価値観やライフステージの多様化とともに、今も大きな変化を続けています。消費者の視点から見ても、「投資か実需か」「新築か中古か」「一人で住むか家族と共に住むか」「賃貸か購入か」など、選択肢とニーズは年々増えてきました。一方で、価格上昇やローン負担、情報の透明性といった課題も存在し、消費者はますます「賢く、慎重に」住宅選びをする時代となっています。

日本との比較を通じても、中国消費者ならではの「家族重視の価値観」や「投資志向」の強さが浮き彫りになりました。しかし近年では、生活環境やテクノロジーの進化、多様な住まい方の登場により、世代や地域による違いも大きくなっています。今後は、政府の規制や市場トレンドを見極めつつ、消費者一人一人が自分らしい暮らしを追求していくことで、より豊かで持続可能な不動産社会が築かれていくことでしょう。

中国不動産市場の今と未来を、消費者のリアルな目線から押さえておくことで、これからの中国経済やライフスタイルの変化をより深く理解できるはずです。