中国の農業は広大な国土と14億人を超える人口を抱えるため、その経済と社会、環境に与える影響は非常に大きいものとなっています。特に近年では、食料安全保障や農業の持続可能性、農村経済の活性化といった重要なテーマが注目を集めています。そうした状況の中で、「パブリック・プライベート・パートナーシップ(PPP)」、つまり公的機関と民間企業が手を取り合い、農業分野の課題に共同で取り組む仕組みが非常に重要な役割を果たし始めています。本稿では、中国農業をめぐる現状や課題をふまえつつ、PPPの基本的な仕組みと各国比較、中国農業界におけるPPPの進展、民間企業や地方政府・コミュニティの役割、そして今後の展望や日本企業への示唆について、たっぷり具体例を交えながらご説明します。

1. 中国農業の現状と課題

1.1 中国農業の発展過程

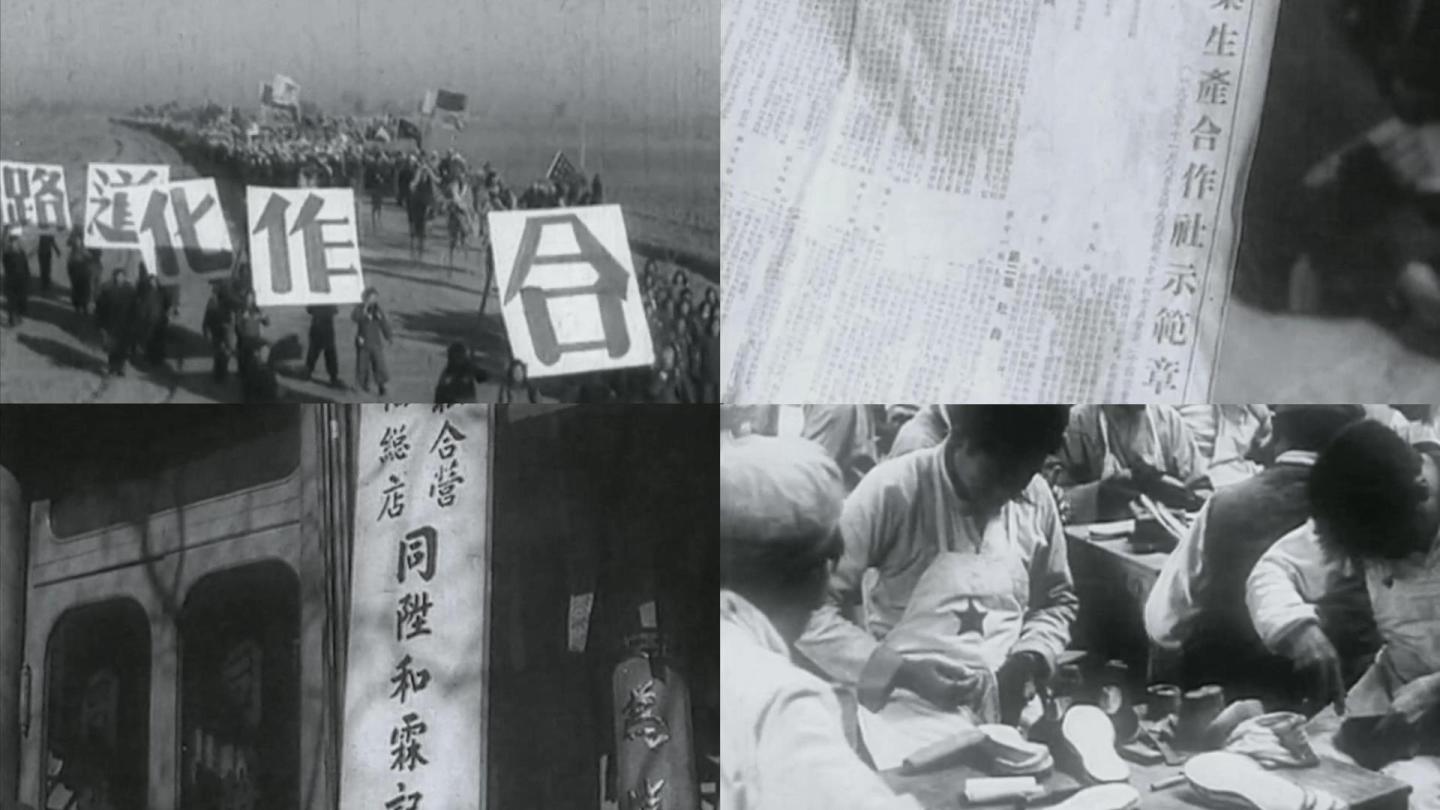

中国農業の歴史は4000年以上に及びます。しかし現在につながる現代的な生産体制が本格化したのは、1978年の「改革開放」政策以降のことです。それまでの中国農業は集団経営が基本で、土地や生産物の自由な流通は制限されてきました。ところが「家庭聯産承包責任制」の導入によって、農家ごとに土地を管理・利用できるようになり、食料生産が飛躍的に増加。食糧不足の解消につながりました。

1980年代以降は、農業だけでなく農村経済全体の多様化も進みます。農産加工業や農村の工業化(郷鎮企業)、農村商業の発展などによって、農村部にも新たな雇用が生まれました。1990年代からは、農産物の市場化がさらに進み、農家は自分たちの判断で生産物を販売することが一般的になります。2000年以降は「農業現代化」「農村振興戦略」が政策の中心となり、先端技術や大規模経営の導入が本格化しました。

しかし、このような急速な発展の裏では、農業生産の地域格差や、小規模農家の零細化、老齢化といった問題が積み残されています。加えて、環境負荷や気候変動の影響も顕著になっており、中国農業の課題はますます多様で複雑になっています。

1.2 農業生産と食料安全保障の現状

中国は世界最大の食料生産国のひとつですが、同時に食料消費の面でも世界一です。たとえばコメ、小麦、トウモロコシといった主食穀物の生産量は年間数億トンにのぼりますが、それでも近年は「食料自給率」の維持が大きな政策課題となっています。なぜなら、都市化や所得向上に伴い、食生活が多様化し、肉や乳製品、大豆油など輸入依存度の高い食品の需要が急増しているからです。

さらに、農地の減少や水資源の枯渇、気候変動による自然災害の頻発といった深刻な問題も無視できません。たとえば華北平原を中心とした小麦地帯では、たびたび干ばつ被害に悩まされています。あるいは、長江中下流域では、台風や洪水による収穫減が見られることもあります。これらのリスクが大規模化すると、国内の食料供給網全体に深刻な影響を与えかねません。

また、農業生産の現場でも、機械化や情報化の進展が都市部に比べて遅れている地域が多く、効率や品質の面で不均一さが目立ちます。一流の農産物ブランドや高付加価値な輸出品目の開発が十分には進んでいないのも課題です。こうした状況の改善には、公的部門と民間部門の連携強化が不可欠だと言えるでしょう。

1.3 農家経営と農村経済の課題

農村部の小規模家族農家は、中国農業の“屋台骨”と言えますが、多くは生産規模が小さく、経営的に脆弱です。高齢化も進み、若い人材は都市部へ流出する傾向が続いています。たとえば、内陸部や辺境地域では、耕地面積が一家あたり1ヘクタール未満で、収益を上げるのが容易ではありません。

農村経済の多角化も、中国では思うように進んでいません。都市部の工業・サービス産業ほど成長が見込めず、所得格差が広がる要因ともなっています。また、流通インフラやマーケティング機能の不足、農産物品質の管理体制の限界など、構造的な問題も根強いです。農民プロフェッショナルの育成や、高付加価値事業への参入支援といった政策が叫ばれていますが、単独の公的資金だけで解決するのは難しい部分もあります。

結果として、「農村の貧困問題」「都市・農村間の所得格差」といった社会問題にも直結しています。これらの課題を解決し地域経済を活性化するため、新たな資金やノウハウの投入、効率的なインフラ再構築、農業リスク管理体制の高度化など、多方面での連携が欠かせません。そこに期待されているのがPPPの役割なのです。

2. パブリック・プライベート・パートナーシップ(PPP)とは

2.1 PPPの基本概念と特徴

パブリック・プライベート・パートナーシップ(PPP)とは、公共部門(政府や地方自治体)と民間部門(企業や団体)が、資金やノウハウ、リスクを分担しながら、社会的インフラや公共サービスを共同で企画・運営する仕組みを指します。特徴的なのは、「お金」「技術」「アイデア」など多様な資源の融合によって、より持続可能で効率的な社会システムを作り出す点にあります。

中国でPPPが特に注目されている理由は、大規模なインフラ開発やサービス産業の拡大に公的資金だけでは限界があり、民間の活力をいかに引き込むかが課題だからです。従来の官主導型のプロジェクトでは解決できなかった柔軟な発想や、最新技術・経営ノウハウの導入に、PPPが有効だと言われています。

さらにはリスク分担の仕組みづくりや、事業の成果に対する民間のインセンティブ設計もPPPの大きなポイントです。たとえば、一定期間インフラ運営を民間に任せて、その後所有権を公共に戻す「BOT(Build-Operate-Transfer)」方式なども盛んに使われています。

2.2 世界の農業におけるPPP事例と比較

PPPと聞くと、道路や空港、水道といったインフラ分野が思い浮かぶかもしれません。しかし実は、農業分野でもPPPの活用が進んでいます。たとえばアフリカ各国では、大規模な灌漑設備の建設や高収益農産物プロジェクトで、国際機関や多国籍企業、現地政府が共同出資しています。インドでも、麦やサトウキビの収穫後処理施設の整備でPPP導入事例が増えています。

欧米では、農産物流通網の整備や、農村地域のスマート農業インフラ導入のためのPPPが積極的に進められています。例えばオランダは、政府・企業・大学が連携し、「アグリフード・バレー」と呼ばれる一大農業技術産業団地をPPPで整備し、世界的な農業技術先進地を築き上げました。

こうした海外の先進事例は、中国でも強く意識されています。特に「先端農業技術の導入」「地域農業クラスタ形成」「農村観光・6次産業化開発」といった分野では、PPPによる多様な連携モデルが生まれています。外資系企業や日系企業が中国の農業PPPスキームに参画する動きも活発です。

2.3 中国政府によるPPP政策の枠組み

中国におけるPPP推進の歴史はまだ30年ほどですが、2014年以降は国家戦略のひとつとして位置づけられ、急速に制度整備が進んでいます。特に農業分野では、農村振興戦略の重要な手段としてPPP推進が強調されるようになりました。財政部や農業農村部などの中央政府機関が指針を出し、地方人民政府がそれに沿って地域独自のPPPプロジェクトを進めています。

たとえば、「PPP専用ファンド」の設置や、事業評価基準の明確化、民間事業者の参入資格の緩和など、政策インフラが段階的に拡充されてきました。こうした枠組みのもと、農業分野のPPPでは特にインフラ(灌漑・道路・冷蔵物流)、バリューチェーン(加工・流通)、新しい農業サービス業(コンサルティング・農業金融)といった多岐にわたる分野で民間資本の呼び込みが進んでいます。

一方で、土地制度やリスク評価、契約管理といった法制度・運用面での課題も指摘されています。つまり、中国のPPPは「発展途上」にあると言えますが、今後政策のブラッシュアップにより、日本を含めた海外企業にとっても新たなビジネスチャンスが生まれる可能性があります。

3. 中国農業分野でのPPPモデルの発展

3.1 インフラ整備とPPPの展開

中国農業でのPPP活用の最初の大きな分野は、「インフラ整備」でした。たとえば農地の灌漑設備、排水システム、農村用道路、倉庫・冷蔵施設などがこれにあたります。これらは従来、地方政府が主導してきましたが、財政負担が増してきたこともあって民間資本の導入が積極的に模索されました。

具体例としては、中国東北部の黒竜江省で、穀物貯蔵施設や農産品積出港の整備をPPPスキームで行った事案が有名です。地元の地方政府が土地提供や規制面で支援を行い、大手流通企業やIT企業が資本投資とノウハウ提供を行いました。これにより、農産物の集荷・出荷効率が大幅に改善され、生産者の収入増と都市への安定供給の両立が実現しました。

また、内モンゴル自治区など乾燥地域では、灌漑用水利プロジェクトに民間資本を取り込むことで、より最新の省エネ設備やスマート水管理システムを導入しています。PPPの枠組みで、成功した施設は利用料金収入や技術コンサル収入をベースに20~30年程度民間が運営し、その後公的部門に譲渡するスキームが多いです。

3.2 科学技術イノベーション推進におけるPPP

今や中国農業の競争力は、科学技術イノベーションの導入なしには語れません。PPPは、この“農業のスマート化”推進でも重要な役割を果たしています。たとえばスマート農機の開発・普及や、農場管理のICT化(無線センサー、ドローンによる監視、AIによる作物成長予測)などが広がってきました。

江西省では、地元農業局、通信大手、中国系AIスタートアップの三者が連携し、水稲や野菜畑のビッグデータ分析や病害虫リモート診断システムを共同開発。これが大規模農業経営に大ヒットし、収量向上と農薬使用量削減につながっています。PPPの枠組みがあることで、最先端分野での資本調達やリスク分散、公共研究機関とのスムーズなノウハウ共有が実現しやすくなりました。

さらに、バイオテクノロジー分野では、種子開発や高度な農地土壌診断サービスなどで大学・公的研究所と企業が連携したPPP事例が目立ちます。こういったプロジェクトは、国や地方政府による補助金や政策融資を引き込みつつ、民間のスピーディな意思決定や商品開発能力を活用するパターンが多いです。

3.3 農業金融・保険分野におけるPPP活用

農業経営で避けて通れないのが金融・融資・保険の分野です。天候災害や市場価格変動というリスクがつきものの農業では、もしもの時を支える保険や、農家の資金繰りを助ける新しい金融商品が欠かせません。PPPを活用した農業金融のモデルも中国で徐々に増えてきました。

河南省では、地方農協・国有銀行・民間保険会社がPPPのもとで協力し、「気象リスク型農業保険商品」を開発。行政が農家向けの保険料補助をし、金融機関が一定割合の損失リスクを引き受け、保険会社はAI解析による気象データで契約内容を柔軟に設定しました。これにより、小規模農家でも安価に幅広いリスクカバーが可能となり、農家の経営安定に寄与しています。

また、農業用機械や温室栽培設備のリース、農産物取引の電子決済システムの普及など、民間主導の新しい農業金融サービス支援を、公的資金(補助金や保証制度)と組み合わせたPPP事業も各地で行われています。伝統的な農業金融モデルと違い、PPPの効果でイノベーションと地域経済活性化がよりスムーズに進む好例です。

4. 民間企業の役割と成功事例

4.1 農業生産チェーンへの民間参入の動機

民間企業が中国農業の「生産チェーン」に参入する動機は多様です。まず第一に、中国の巨大な国内市場規模が魅力です。食料や農産物に対する需要は今後も増え続ける一方で、効率的な生産や高付加価値な食品が不足しているため、参入チャンスは非常に大きいと考えられています。

また、従来の単純な第一次産業モデルから、加工・流通・マーケティングまで含む「バリューチェーン」全体へのビジネス展開が可能です。例えば、米や大豆、小麦といった基幹農産物の栽培から、食品加工やブランド化、さらにECサイトによる直接販売…といった形です。消費者の食の安全志向・健康志向が強まる中で、民間企業が持つ製品開発や流通のノウハウが一層求められています。

さらにPPPを活用することで、個別企業のリスクを低減しつつ、行政支援や優遇政策も享受できます。特に中小企業やベンチャー企業にとって、自治体との連携による低利融資や税制優遇、先端インフラの利用機会は大きなメリットとなり、参入障壁を下げる要素となっています。

4.2 食品加工・流通企業によるPPP事例

食品加工・流通分野でのPPPの代表的な事例は、コールドチェーン(低温物流)インフラの整備です。これまで中国の農産物流通は、鮮度管理や衛生面の課題が多く、「産地から食卓まで」の安全確保が不十分でした。そこで地方政府と大手食品物流企業が共同で、幹線道路沿いに大型の冷蔵倉庫や配送センターをPPPで整備。その運営を20年程度民間に委託し、その後行政所有に切り替える「BOTモデル」を採用したプロジェクトが各地で展開されています。

また、乳業大手の蒙牛(モンニウ)は、内モンゴル自治区で地元政府および畜産協同組合と連携し、乳製品原料の安定生産と品質保証のためのPPPを実施。これにより、生乳の品質検査施設や高度な生産管理システムが導入され、消費者からの信頼向上に大きく寄与しました。

EC業界でもアリババが主導する「淘宝村」モデルが有名です。こうした事例では、インターネットを活用して農村コミュニティ全体が生産者と消費者をダイレクトに結ぶ新しい流通スキームを開発し、地元自治体が物流インフラやIT研修で後押しするPPPが機能しています。

4.3 スマート農業(ICT・AI導入)分野での民間企業の役割

スマート農業分野では、民間企業の役割が一段と重要になっています。たとえば情報通信大手のファーウェイ(Huawei)は、各地の農業園区でセンサーやIoT技術を組み合わせた「スマート圃場監視システム」構築にPPP方式で参加しています。これにより、遠隔監視や自動灌漑、作物病害予測が可能となり、生産効率向上と省エネ化が同時に進みました。

AIスタートアップ企業の例では、北京市を拠点とする「碧桂園智能農業(BGI Smart Agriculture)」が、行政主導の公益研究事業と民間ベンチャーの技術を組み合わせて、トマトやイチゴの最適生育条件モデルを開発。収量記録の大幅改善や、資源投入量の削減を実現したことで、大手スーパーマーケットチェーンとの契約につながっています。これもPPPによる資金・ノウハウ協力がなければ、実現困難な事業でした。

また「精密農業」分野では、ドローン運用サービスや、AI画像認識による雑草管理システムなどに特化したベンチャー企業の活躍も目立ちます。漁業分野や畜産分野でも同様の動きがあり、IoTとブロックチェーン技術を使った生産履歴管理のPPPプロジェクトが誕生しています。

5. 地方政府・コミュニティの関与と課題

5.1 PPP事業推進のための地方政策

PPPを円滑に推進する上で、地方政府が果たす役割は非常に大きいです。なぜなら農業インフラ整備やコミュニティ型プロジェクトは、現場に近い行政による制度設計や現地調整なしでは実効性が上がらないからです。そのため最近の中国農業PPP分野では、地方ごとの独自性を生かしたプロジェクトが増えてきました。

たとえば広東省では、「現代農業産業パーク推進条例」に基づき、省政府と市・県レベル行政が協力し、特産品ブランド化事業のPPP支援基金を設置。PPPで参入した民間企業には用地取得優遇や、初期投資の部分補助、ITインフラの共同利用など多角的なインセンティブが用意されています。こうした施策が、地元農産業と企業双方にとってWin-Winの関係を作り出しています。

また、PPP事業の透明性や信頼性を高めるため、各地で「PPP専門審査会」や第三者監査制度の設置も進んでいます。事業計画の立案段階から、地元企業や住民代表の意見を積極的に取り入れ、透明な競争入札や事後評価の仕組みを整備することが、PPPの成功確率を高めるカギとなっています。

5.2 地方都市・農村コミュニティとの連携

PPPプロジェクトを真の意味で成功させるには、地方都市や農村の“コミュニティ”との信頼関係が不可欠です。単なるインフラやサービスの導入ではなく、地域の人々自身が主体となり、事業設計や運営、利益配分に関与することで、持続的発展が可能となります。

その好例が、重慶市郊外で行われた山地農業再生プロジェクトです。ここでは、地元農村集落単位で協同組合を設立し、行政と民間企業(食品加工、観光会社)が共同で果樹園・直売所等を運営。収益は住民・企業・自治体間で定めた取り決めに基づき分配され、地域全体の収入向上やインフラ維持に充てられています。

また、西部貧困地域のPPP農業観光モデル(体験型農園や農家レストラン等)でも、地域住民の雇用創出や技術移転、自治体財政の安定化が実現しています。地域コミュニティが運営することで、プロジェクトの社会的受容性やガバナンス向上にもつながります。

5.3 社会的受容性とガバナンス上の課題

一方で、PPPアプローチにはガバナンスや社会的受容性に関する課題も存在します。特に農業分野は「土地所有・利用」「地元雇用」「収益再分配」といった、住民の生活そのものに直接関わるため、一方的な外部主導が反発を招くことも珍しくありません。

たとえば契約内容やリスクの分担、収益配分の不公平感など、住民側の納得感が不足すると、後から事業運営に支障が出たり、行政への不信感が強まったりするケースも報告されています。また、汚職や情報公開不足によるトラブルもゼロではありません。

こうしたリスクを避けるには、事業設計段階からの住民参加や、透明な運営体制、第三者による定期評価・監査体制の構築が不可欠です。PPPだからこそ求められる説明責任と対話の継続が、持続的な成功モデルのカギとなります。

6. 課題と今後の展望

6.1 PPP推進における法制度の整備

中国農業におけるPPPの今後の発展には、「法制度の整備」が欠かせません。現状ではPPPモデルごとに地方政府・企業間の契約内容やリスク分担の方法が異なっており、法的な枠組みや指針が明確でないため、トラブルが起きやすい土壌も残されています。たとえば土地の利用権・収益権の帰属、災害時の責任分担、契約時間満了時の資産引継ぎなどがグレーなまま進められるケースがあります。

これに対応して中国政府は、PPP契約の標準化指針や情報公開義務、紛争解決のための調停・仲裁メカニズム導入など、段階的法整備を進めつつあります。また、PPP推進機構による専門家派遣や、公共監督機関による第三者監査、住民参加型の意見聴取手続きが各地で拡大しています。法的安定性の向上は、国内企業だけでなく、海外からの投資・技術導入にも不可欠です。

一方で、中小規模プロジェクトや農村部の小規模事業では、複雑な法手続きや高コスト負担が負担となる場合もあり、柔軟なガイドラインや簡易手続きモデルの導入も求められています。こうした法的体制の整備が進むことで、持続可能なPPPプロジェクト誘致・展開がより加速することが見込まれます。

6.2 持続可能性・環境への配慮

農業分野のPPP推進において避けて通れないのが「持続可能性」と「環境負荷への配慮」です。経済成長や収益性ばかりを優先すると、土壌劣化や水資源枯渇、生物多様性の喪失といった深刻な環境リスクが残ります。そのため最近は、行政が主導する「環境持続性ガイドライン」をPPP契約や事業評価の要件に組み込む動きが鮮明になっています。

例えば、温室効果ガス排出の少ない省エネ設備や、循環型農業(肥料・水の再利用)、有機農法の普及など、持続的農業モデル推進に官民合わせて取り組んでいます。また、新規PPP事業には「環境アセスメント」や「住民説明会」を義務付けるケースも増えています。

企業側でも、サステナビリティ投資(CSR・ESG投資)の意識が高まりつつあります。たとえば再生可能エネルギー導入型施設、残渣・廃棄物ゼロを目指す農産加工工場、森林・湿地帯の保全と農作業を両立させるモデルなど、環境志向のPPPが注目されるようになってきました。今後は、単なる効率化だけでなく、社会的善(公益)を重視する質の高いPPP推進が主流となるでしょう。

6.3 日中協力を含めた国際的連携の可能性

中国農業分野のPPPは、すでに多くの外資系企業や国際機関が関与していますが、今後は「国際的な連携」がさらに重要になるとみられています。特に日本との協力には大きな期待があります。日本は精密農業、スマート農機、農産加工、農業用水管理、省エネ設備など、多くの分野で世界最高水準のノウハウを持っています。

最近では、JETROや日中経済協会が、日中間の農業イノベーション協力や双方向PPP事業の立ち上げを後押ししています。例えば、日本の農業ICTベンチャーが江蘇省の米作地帯向けにスマート水田管理システムを供与し、地方人民政府・中国IT企業と三者連携PPP事業を展開するケースが見られます。農業機械メーカーや種苗会社といった日本企業も、現地パートナーとの共同出資やノウハウ提供でPPPモデルへの参画が進んでいます。

また、環境・気候変動分野では、大学や研究機関同士がリモートセンシングや土壌診断、CO2吸収林のモニタリング事業で共同開発を進めるなど、日中間の国際協力がますます活発になってきました。今後はPPPを通じた「知の交流」と「現場実装」を組み合わせた新しい国際連携パターンが拡大すると予想されます。

7. 日本企業への示唆とビジネスチャンス

7.1 日本農業関連事業者にとっての教訓

中国農業におけるPPPの発展から、日本の農業関係者が学べるポイントは多いです。まず最も大きいのは、中国の農業市場が“規模感”と“スピード感”で日本を遥かに上回っていることです。スマート農業やPPP型の新規事業も一気に実証・拡大されるため、日本の細やかな技術や管理ノウハウを生かすチャンスが多くありますが、それには現地のスピードに適応できる柔軟さが求められます。

また、単なる製品や技術供与だけでなく、現地自治体やコミュニティと長期的な信頼関係を作り、「共に学び合う」姿勢が必要です。農業PPPプロジェクトの主役はあくまで現地自治体や農家なので、日本流の“トップダウン”型の提案では政策連携に乗り遅れることもあり得ます。現地パートナーシップの構築や、住民参加型モデルの理解が事業成功のカギとなります。

さらに、中国は農業PPPにおいて常に「社会的公共性」「公平性」「環境持続性」に高い関心を示しています。日本企業も自社の技術や資本力だけでなく、分かりやすい社会貢献、社会的課題解決への姿勢を発信することで、長期にわたる信頼と市場価値を築くことができるでしょう。

7.2 中国市場への参入チャンス

今後日本企業にも特に期待される分野は、農業ICT・AI技術、精密農機、食品加工設備、省エネ型施設、農業用金融・保険ノウハウ提供、農産物冷蔵・物流システムなど多岐にわたります。また、農村観光や地域ブランド開発、6次産業化モデルの輸出など、日本が強みを持つ分野は中国各地でのニーズが年々高まっています。

たとえば、北海道の大規模酪農ノウハウを生かした牧草・乳業PPP、九州地方の園芸ハウス型スマート農業など、実績のある分野の現地展開が有望です。PPPスキームを活用することで、リスクや初期コストを行政・現地企業と分担できるため、これまで敬遠されがちだった中小・ベンチャー企業にも海外展開の機会が広がっています。

また、中国各地の地方政府・都市が「外資歓迎」「イノベーション集積」を旗印に制度整備や優遇策を充実させており、日本企業と現地企業、自治体・研究機関等をつなぐ新しい“プラットフォーム”作りも進められています。「現場の課題解決」と「ビジネスモデル創出」が直結する土壌が熟しつつあります。

7.3 PPPを活用した日中間の新しい協力モデル

PPPの枠組みをうまく活用すれば、単なる輸出入取り引きや技術移転を超えて、日中両国が「共創型モデル」を実現できます。例えば、国境を越えた共同研究や相互人材育成、クロスボーダー型農業イノベーション推進拠点の整備など、幅広い取り組みが期待されます。実際、中国・日本・第三国市場を三方連携で開拓するPPP型の共同企業体設立も登場しはじめています。

さらに地方レベルでは、姉妹都市提携や大学間交流を通し、スマート農業や地域イノベーションの現場ノウハウを双方向で交換する動きが活発化しています。たとえば東北地方や北海道の自治体が江西省、山東省などと提携し、「共同モデル農場」や「スマート農業実証区」を設立するなど、PPPを軸にした日中共同プロジェクトが増えています。資金支援や人材派遣、現地ニーズへのきめ細やかな対応力が競争力の差となってくるでしょう。

まとめ

中国農業分野におけるPPPは、巨大なマーケットを背景に、インフラ整備から科学技術イノベーション、スマート農業、農業金融、食品加工、地域振興まで多様な領域でダイナミックに発展しています。その成功の鍵は、公的部門と民間部門の対等な協力と、農村コミュニティや住民の主体的な参加にあります。また、法的安定性の向上や環境持続性への配慮は、今後のグローバル連携時代に不可欠な要素です。

日本にとって、中国農業PPPとの協力で学ぶべき点・ビジネスチャンスは数多く存在します。それを実現するには、柔軟な現場対応力、パートナーシップ志向、長期的視野、そして共に社会的な課題解決に挑む姿勢が求められます。今後も、日中が互いの強みを持ち寄りながら、新たな農業ビジネスや農村イノベーションの成功モデルを共創していくことが期待されます。