中国は長い歴史を背景にしながら、現在では世界の経済や国際物流の中心的存在となっています。その中でも、特に国際輸送ネットワークの構築とシルクロード経済ベルトの推進は、中国の対外貿易やグローバルな経済連携にとって極めて重要な柱です。この記事では、中国の国際輸送体系の全体像からシルクロード経済ベルトの具体的な取り組み、さらに将来の展望に至るまで、わかりやすく紹介していきます。

1. 中国の国際輸送ネットワークの概要

1.1 国際輸送ネットワークの重要性

中国は世界最大の製造業と消費市場を誇り、国際物流の円滑な運営は経済の要となっています。国際輸送ネットワークは、製品や原材料を国内外に迅速かつ低コストで移動させる役割を担い、世界のサプライチェーンの中で中国の製造業が競争力を保つことを可能にしています。例えば、電子機器や衣料品の製造拠点としての中国から、欧州やアメリカ、東南アジアへのスムーズな輸送は、世界的な商品流通にとって鍵です。

また、国際輸送ネットワークは単に物流の問題にとどまらず、政治的・経済的な連携強化にも繋がります。例えば、中国が主導する一帯一路構想は、経済圏の拡大と同時に、参加国との外交関係や経済協力の強化を促進しており、これに伴い輸送ネットワークの整備が欠かせません。ネットワークの整備が進むほど、関係国間の貿易量が増え、相互依存が深まるため、地域の安定化にも寄与すると期待されています。

さらに、国際的な経済環境の変化に対応する上で、輸送ネットワークの柔軟性も重要課題です。例えば、2020年代のコロナ禍で国際輸送が混乱した経験から、複数の輸送チャネルを持つことや、多様なルートを確保することの必要性が一層認識されました。中国はこれを踏まえ、鉄道・海運・航空など多角的な輸送体系の発展を進めています。

1.2 主な輸送手段の種類

中国の国際輸送には、主に海上輸送・鉄道輸送・航空輸送の3つの手段があります。まず海上輸送は、輸送量の大半を占める重要な手段で、特にコンテナ輸送が中心です。上海港や寧波港、深セン港など世界トップクラスの港湾を持ち、多くのコンテナ船や貨物船がここから世界各地へ向けて出航します。海上輸送はコスト効率が高く大量貨物運搬に適していますが、輸送時間が比較的長いことが特徴です。

次に、鉄道輸送の役割が近年急速に増しています。中国はアジアとヨーロッパを結ぶ「中欧班列(ちゅうおうはんれつ)」の運行を拡大し、陸路による迅速な貨物輸送が可能となりました。例えば、上海からドイツのハンブルクまでの貨物列車は、海運と比べて半分程度の時間で到着可能で、時間が重要な商品の輸送に適しています。土地の広大な中国だからこそ、大陸横断の鉄道ネットワーク整備が輸送効率向上に直結しています。

最後に航空輸送は、鮮度や納期が極めて重要な製品や、高付加価値の電子部品、医薬品などの輸送に活用されています。北京首都国際空港や上海浦東国際空港は貨物取扱量が多く、欧米や東南アジア、さらには中東方面との空路ネットワークが発達しています。コロナ禍では貨物航空便が旅客便減少の穴を埋める重要な役割も担い、国際物流システムの柔軟性が証明されました。

2. シルクロード経済ベルトの概念

2.1 シルクロードの歴史的背景

シルクロードは古代より東西を結ぶ交易路として知られています。約2000年以上前、中国の長安(現在の西安)を起点に、中央アジアを通り地中海沿岸まで至るこのルートは、絹・陶磁器・香料などの東洋の物産と、金属・宝石・織物など西洋からの製品が行き交った歴史的な物流路です。古代の交易だけでなく、文化や技術の交流路としても機能し、仏教や紙の技術の伝播に影響を与えました。

また、このシルクロードは単に一条の道というよりは、多くの分岐路が連なる複雑な交易ネットワークでした。砂漠を越え、山脈を通り、多様な民族と文化が交錯するルートは、古代から中世にかけて世界の交易を支えました。歴史的な交易路としての重要性だけでなく、文化的・社会的影響力も非常に大きいものでした。

近代以降は鉄道や海運の発展により、シルクロードは一時的にその役割が薄れましたが、21世紀に入ってから再び中国がこの歴史的な地勢を活用し、経済発展と国際連携の新たな象徴として「一帯一路」構想を掲げることになります。

2.2 経済ベルトの現代的意義

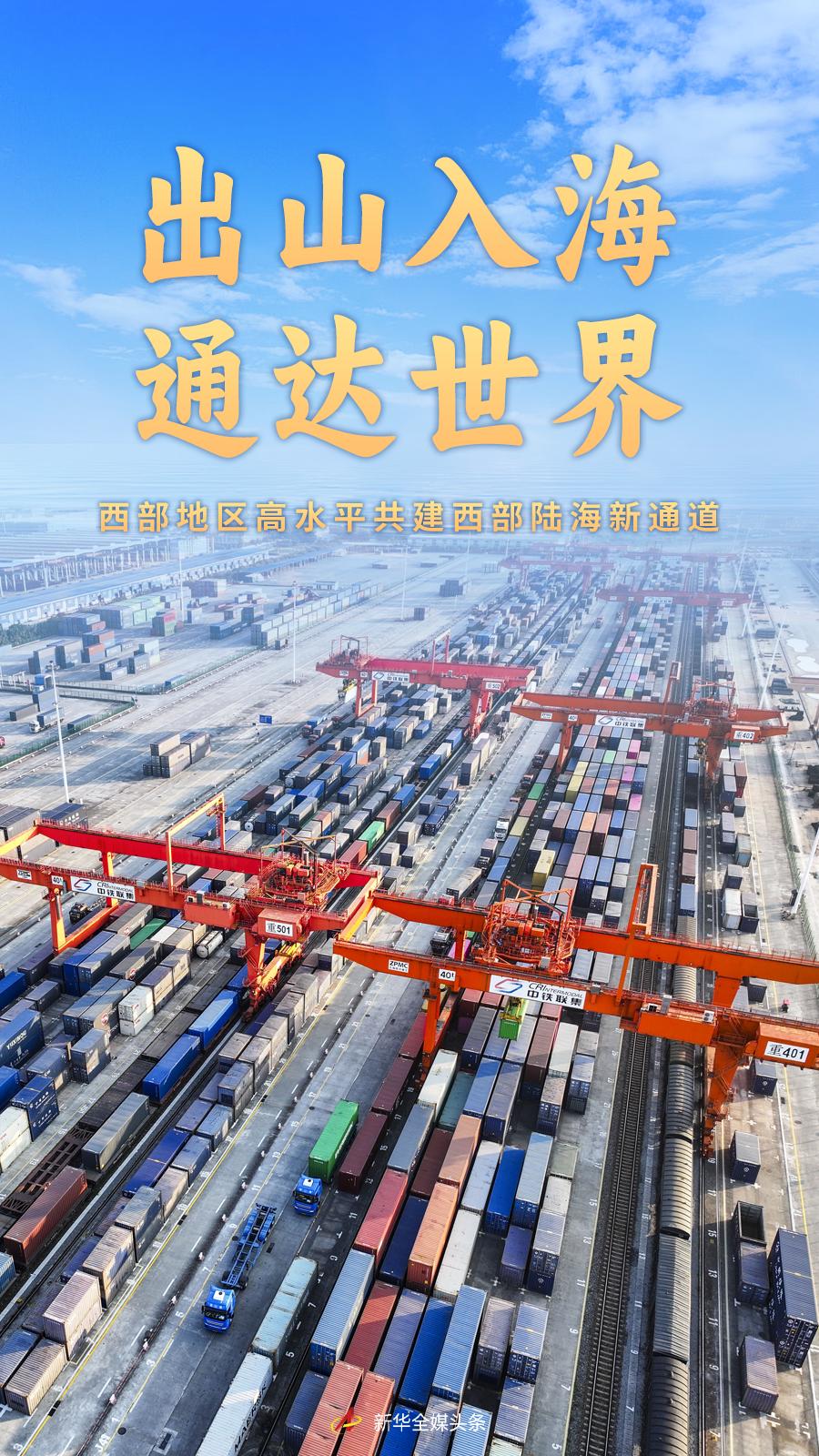

現代におけるシルクロード経済ベルトは、一帯一路構想の中核的要素の一つで、中国とヨーロッパ、中東、中央アジアを結ぶ大規模な経済圏形成を指します。これは単なる物流ルートの整備だけでなく、道路や鉄道、港湾、エネルギー資源開発など多方面のインフラ建設・投資を通じて、参加国の経済発展を促す仕組みです。これにより、地域経済の連携強化、貿易拡大、地域間の政治的安定促進も期待されています。

経済ベルトの大きな意味は、「陸のシルクロード」としての地域経済圏創出にあります。例えば、中央アジアの国家群やロシア、トルコ、イランなどを経由するルートを充実させることで、中国の西部とヨーロッパが直接的に結ばれる新たな物流空間が構築されてきました。これは従来の海上航路のリスク軽減や時間短縮に繋がり、経済活動の多様化とリスク耐性向上に貢献しています。

また、経済ベルトは中国国内の発展が遅れていた西部地域の活性化という側面も持ちます。西部地域は伝統的に経済格差が大きいエリアですが、経済ベルトの推進により新たな交通網や産業プロジェクトが入り込み、地域経済の底上げが進んでいます。これにより中国全体のバランスの良い発展が図られていることも、現代的な意義の一つです。

3. 中国の輸送物流インフラ

3.1 鉄道網の発展

中国の鉄道網は国土の広さと産業の集中に対応すべく、近年著しい進展を遂げています。高速鉄道が国内ではすでに3万キロメートルを超え、国内市場を効率的に結ぶネットワークが整っているだけでなく、国際輸送に向けても多くの路線が開通しています。特に重点とされるのが中欧班列で、2011年の初運行以降その数は年々増加し、2023年時点では週およそ400本を超える本数が運行されており、欧州や中央アジア諸国との貨物輸送の主役になっています。

中国の鉄道は技術的にも世界水準にあり、標準軌と狭軌の組み合わせにより、山岳地帯や砂漠地帯の厳しい環境でも高速かつ大量輸送が可能です。例えば、青蔵鉄道というチベット高原を抜ける路線は世界で最も高所を走る鉄道の一つとして知られ、物流だけでなく観光でも注目されています。

また、鉄道インフラの国際化は中国の輸送効率化に寄与しています。例えば、中国とロシアを結ぶ鉄道ルートでは貨物の積み替え問題解消のために複数の専用駅や物流センターが設けられており、シームレスな貨物輸送が進んでいます。このように鉄道網の発展は、中国の国際貿易競争力を底上げしています。

3.2 港湾の重要性

海上貿易の中心となる中国の港湾は、世界でも最大級の規模と貨物取扱量を誇っています。上海港はコンテナ吞吐量で世界一の実績を持ち、年間4千万TEU以上のコンテナを扱っています。これに続く寧波・舟山港、深圳港、青島港などもグローバル物流に重要な拠点であり、それぞれ専門分野や地理的な強みを生かして機能分散しています。

更に、中国政府は港湾の機械化・自動化を積極的に推進しています。例えば、上海港では自動運転クレーンやAIによる荷役システムを導入し、効率化と作業速度の大幅向上に成功しました。これにより、輸出入貨物の処理時間が短縮され、国際競争力が更に強化されています。

また、港湾は単なる貨物積み下ろしの場に留まらず、物流センターや保税区も併設され、付加価値サービスも充実しています。これにより、倉庫保管や加工、通関手続きの迅速化が可能となり、輸送の全体的な効率が向上。港湾が国際物流網の「ハブ」として機能することで、中国の国際貿易はより円滑に展開しています。

3.3 空港と航空貨物輸送

中国では航空貨物輸送も重要な輸送手段です。特に高付加価値商品や時間を厳守しなければならない医薬品、精密機器の輸送においては、航空便の需要が増大しています。北京首都国際空港、上海浦東国際空港、広州白雲国際空港などはアジアの航空貨物ハブとして機能し、国内外の貨物取扱量が増加の一途にあります。

航空輸送の特徴は、速さにあります。例えば、急速に広がる電子商取引(EC)では、中国から米国やヨーロッパへの即日発送・翌日配送のニーズに応えるため、航空貨物ネットワークの強化が急務です。これに応じて、中国各地の地方空港も貨物専門便に対応するよう設備拡充や運用改善を進めています。

コロナ禍では、旅客便の減少に伴い貨物輸送便の増設が行われました。例えば、旧来は旅客機の貨物スペースに依存していた輸送から、専用貨物便の増加へと切り替えが加速し、航空物流の自立性が高まりました。今後も空港間の連携強化やデジタル技術の導入で、航空貨物サービスの質向上が期待されています。

4. シルクロード経済ベルトの主要プロジェクト

4.1 中国・パキスタン経済回廊

中国・パキスタン経済回廊(CPEC)は、シルクロード経済ベルト構想の重要な部分であり、中国の西部地域とパキスタンのグワダル港を結ぶ約3000キロメートルの経済回廊です。この回廊は交通インフラの整備だけでなく、電力開発、工業団地建設、農業振興プロジェクトなど多面的な取り組みを含んでいます。

このCPECの完成によって、中国の内陸部からインド洋へのアクセスが飛躍的に改善されます。従来は海上輸送が長距離かつリスクのあるルートでしたが、パキスタン経由の陸路ルートは時間短縮と安全保障の面で大きなメリットがあります。さらにグワダル港は多国間の物流ハブとして開発が進んでおり、エネルギーや貿易面での地政学的重要地点となっています。

また、CPECは双方向の経済効果を生み出しています。パキスタン国内では交通網の整備と投資が雇用を生み、産業基盤の強化に繋がっています。中国側も電力供給の安定化や輸送効率の向上が期待でき、地域全体の経済活性化に寄与する好例です。

4.2 中欧班列の役割

中欧班列は、中国とヨーロッパを鉄道で直結する貨物列車サービスであり、輸送速度の速さとコスト面のバランスが特徴です。たとえば、上海発ドイツのハンブルク行きの便は約15日で到着し、従来の海上輸送に比べて半分の時間で済むケースもあります。

この列車は中国各地の製造拠点とヨーロッパの消費市場を直接繋ぎ、特に電子部品や自動車部品、機械設備などの輸送で活用が拡大中です。運行本数も増加傾向にあり、2023年には年間数千本規模に達しました。中欧班列は単なる輸送手段の枠を超えて、経済交流や文化交流の拡大にも寄与しています。

さらに、中欧班列の運行ルートは多様化しています。中国西部から中央アジアを経由するルートやロシア経由の北ルート、南ルートなど複数の経路があり、地政学や市場の状況に柔軟に対応しながら運行継続されています。これに伴い、各地での物流拠点の整備も進み、物流の質的向上につながっています。

4.3 他国との連携プロジェクト

シルクロード経済ベルトの推進にあたって、中国は多国間連携を重視しています。例えば、中央アジア諸国との鉄道インフラ接続や、ミャンマーの深水港開発支援などが挙げられます。これらのプロジェクトは、単にインフラ建設を行うだけでなく、現地の経済発展や雇用創出に直結するよう設計されている点が特徴です。

また、中国はロシアやトルコ、イランとも戦略的パートナーシップを結び、鉄道・道路・エネルギー分野での共同プロジェクトを推進しています。例えば、ロシアとの間ではシルクロード経済ベルトとユーラシア経済連合を連携させる形で物流と貿易の円滑化が進んでいます。これによりユーラシア全域での経済圏拡大が期待されているのです。

さらに、多国間の協議体や経済フォーラムも活用されており、中国はBelt and Road Forumを主催するなど、参加国の意見を反映しながらプロジェクトの調整や推進を図っています。これにより、現地のニーズを踏まえた持続可能なインフラ整備が目指されています。

5. 中国における国際貿易の促進

5.1 貿易パートナーシップの形成

中国は世界中に広範な貿易ネットワークを築き、多様な国と経済パートナーシップを結んでいます。アジア太平洋地域だけでなく、アフリカや南米、欧州に至るまで、数百の国・地域と貿易関係を持つことで、リスク分散と市場多様化を図っています。例えば、欧州連合、東南アジア諸国連合(ASEAN)、アフリカ連合など多国間の枠組みとも深く連携しています。

近年は自由貿易協定(FTA)や包括的経済連携協定(RCEP)など、多国間貿易協定にも積極的に参加しています。こうした協定を通じて関税の引き下げや非関税障壁の削減を進め、商品の流通を加速させています。中国が推進する自由貿易港や保税区は、こうした政策の実体化の場として重要な役割を果たしています。

加えて、一帯一路に参加する国々と特別な経済関係を築く試みも見られます。例えば、中東や中央アジアの資源国とインフラ整備や投資を通じて結びつきを強め、エネルギー供給の安定確保とともに、相互貿易の拡大を目指しています。

5.2 輸出入の動向

中国の輸出は電子製品、機械設備、繊維製品、化学製品などが中心となっており、これらは高付加価値化と多様化が進んでいます。特にスマートフォンや半導体、電気自動車の部品など先端技術関連製品の比率が拡大し、世界市場での競争力を強化しています。

輸入面では、エネルギー原料、農産物、ハイテク機械、生活消費財などが主流です。近年は中国内地の消費拡大に伴い、食料品や乳製品の輸入量も増加傾向にあります。これにより、世界のさまざまな生産国との貿易の結びつきが密接化しています。

また物流面で注目されるのは、従来の輸出依存から内需主導型経済への変化に合わせて、輸入インフラの整備と効率化が進んでいることです。例えば、海運コンテナの集約拠点の整備や、輸入通関手続きのデジタル化などが進展し、貿易の円滑化に寄与しています。

5.3 国際輸送の効率化に向けた取り組み

中国は物流の効率化を国家戦略の一つとし、スマート物流の推進に力を入れています。例えば、大規模な物流センターの自動化や、AIを活用した需要予測・ルート最適化システムの導入が進行中です。そうした取り組みは、輸送時間の短縮や輸送コストの低減に直結しており、企業の競争力向上に寄与しています。

また、「デジタル一帯一路」構想という形で、関税手続きの電子化、貨物追跡の可視化、国境を越えた情報共有システムなどが整備されています。中国郵政や中国通運など大手物流企業によるシームレスなサービスもその一環で、中国の国際輸送全体の信頼性向上に繋がっています。

さらに、環境面での配慮も取り組みの重要項目です。電動トラックやハイブリッド船舶を一部の物流チェーンに導入し、CO2排出削減に努めているほか、グリーンハブ港の開発も進めています。こうして社会的責任を果たしながら輸送の効率化を目指す姿勢は国際社会から評価されています。

6. 未来展望

6.1 シルクロード経済ベルトの持続可能性

今後のシルクロード経済ベルトの発展に際して、持続可能性は最大の課題の一つです。環境負荷の低減、社会的包摂、経済的バランスの調整が不可欠であり、中国はこれらを踏まえたインフラ設計と運用を模索しています。例えば、環境保護区域を避けるルート設定や、再生可能エネルギーの活用促進など具体的施策が進行中です。

また、参加国間での利益配分や、文化的・政治的な摩擦を回避するための対話の強化も求められます。一帯一路フォーラムなどを通じて相互理解を深め、共同発展を目指す枠組みづくりが進められていることは今後の持続可能性を支える柱となるでしょう。

さらに、インフラのメンテナンスや運用においてもサステナブルな仕組みづくりが必要です。多額の投資を要するこれらプロジェクトについては、民間資本の活用や地域コミュニティの参画を促進し、長期的に安定した運営体制を整えることが目標とされています。

6.2 技術革新とデジタルトランスフォーメーション

技術革新はシルクロード経済ベルトの次の飛躍を支える原動力です。IoTやビッグデータ、人工知能(AI)の導入により、物流の効率は今後ますます向上していく見込みです。例えば、貨物のリアルタイム追跡、最適ルートの自動算出、予測メンテナンスなど、運行の質を革新的に改善する技術活用が加速しています。

さらに、ブロックチェーン技術を用いた貿易の透明化や信頼性向上も注目されています。通関書類や契約の電子化を推進することで、不正や遅延を減らし国際貿易をスムーズにする実例も増えてきました。これらのデジタル技術は参加国のインフラ整備レベルに合わせた形で段階的に導入され、将来的な共通プラットフォーム構築が期待されています。

また、5G通信網やスマートシティ構想とも連携し、輸送だけでなく経済・社会全体のデジタル化を支えるインフラとして経済ベルトは進化しています。これにより、地域間の格差を縮小しながら効率的な国際物流ネットワークが広がることが期待されます。

6.3 日本との関係強化の可能性

日本と中国は地理的にも経済的にも深く結びついており、シルクロード経済ベルトの発展においても協力の余地が大きいです。特に、日本が持つ高度な物流技術や環境配慮型のインフラ技術は、中国のプロジェクトにおいて重要な役割を果たせる分野です。例えば、日本の自動化倉庫システムや環境負荷低減技術をシルクロード沿線に導入することで、効率と持続可能性の両立が進む可能性があります。

また、企業間の提携や共同投資も活発化しており、将来的には日本企業が経済ベルト関連のインフラ建設や運営に関わるケースが増えるでしょう。経済ベルトが結ぶ広域市場へのアクセス強化は日本企業にとっても大きなメリットであり、双方にとってのウィンウィンの関係構築が期待されています。

文化交流・人的交流の促進も両国関係強化の鍵です。ビジネスだけに留まらず、教育や観光面での交流を通じて相互理解を深め、信頼関係を築くことが今後の発展を左右するでしょう。政府間の対話や民間レベルでの連携強化が一層重要となっています。

終わりに

中国の国際輸送ネットワークとシルクロード経済ベルトは、単なる物流の問題を超えて、世界の経済構造や地域間の連携に大きなインパクトをもたらしています。今後も中国は巨大なインフラ投資と技術革新を融合させ、グローバルな産業・貿易のハブとしての役割を強化していくことでしょう。 その過程で、各国との協力関係を深化させ、持続可能な発展を目指すことが求められています。日本を含む世界各国がこの大きな動きに如何に関わるかが、今後の経済社会の未来を形作る重要なカギとなります。