福州の沿岸部に位置する平潭島は、中国東南部の豊かな海洋文化を象徴する場所です。ここで生まれ育った「平潭漁歌」は、漁師たちの生活と密接に結びついた伝統的な歌唱文化であり、福州の非物質文化遺産として高く評価されています。平潭漁歌は単なる歌ではなく、漁業の知恵や自然への畏敬、地域の歴史を語り継ぐ重要な文化財であり、現代においてもその魅力は色あせることなく、多くの人々に愛されています。

平潭漁歌ってどんなもの?

平潭漁歌の起源と歴史

平潭漁歌の起源は古く、数百年前に遡るとされています。福州の沿岸地域では、古代から漁業が主要な生業であり、漁師たちは海の安全や豊漁を祈願しながら歌を歌い始めました。これらの歌は口承で伝えられ、時代とともに形を変えながらも、漁師たちの生活の一部として根付いてきました。特に明清時代には、平潭漁歌は地域の文化的アイデンティティを形成する重要な要素となりました。

歴史的には、平潭漁歌は単なる労働歌にとどまらず、祝祭や祭礼の場でも歌われるようになりました。これにより、漁師のコミュニティだけでなく、地域全体の文化的な結束を強める役割を果たしました。また、戦乱や社会変動の中でも歌い継がれ、地域の歴史的記憶を保持する役割も担ってきました。

さらに、平潭漁歌は福州の文化交流の中で他地域の音楽や歌唱法とも融合し、多様な要素を取り入れながら独自の発展を遂げました。これにより、単なる地方の漁歌にとどまらず、中国の伝統音楽の中でも特異な位置を占めるようになったのです。

福州・平潭島との深い関わり

平潭漁歌は福州の平潭島という特定の地理的環境と密接に結びついています。平潭島は中国最大の島であり、豊かな海洋資源に恵まれています。漁業が島の住民の生活の中心であるため、漁師たちの労働や生活のリズムに合わせて歌われる平潭漁歌は、まさにこの土地の文化そのものと言えます。

また、平潭島の自然環境や気候も平潭漁歌の内容や歌い方に影響を与えています。例えば、季節ごとの漁の種類や海の状況に応じて歌詞やメロディが変化し、島の人々の生活の知恵や感情が色濃く反映されています。こうした地域性の強さが、平潭漁歌の独自性を際立たせています。

さらに、平潭島のコミュニティでは、漁歌は単なる娯楽や労働の一環ではなく、地域の伝統や精神文化を継承する重要な役割を果たしています。祭りや集会の場で歌われることで、住民同士の絆を深め、地域の一体感を育む文化的な基盤となっています。

他の中国漁歌との違い

中国には多様な漁歌が存在しますが、平潭漁歌はその中でも特に独特な特徴を持っています。まず、音楽的な面では、平潭漁歌は福建省特有の旋律とリズムを持ち、他地域の漁歌よりも複雑で変化に富んだメロディが特徴です。これにより、聞く人に強い印象を与え、地域の文化的個性を鮮明に示しています。

また、歌詞の内容にも特徴があります。平潭漁歌は漁業の技術や自然環境に関する具体的な知識が豊富に盛り込まれており、漁師たちの生活の知恵や海への感謝の気持ちが色濃く表現されています。これは他の漁歌に比べて非常に詳細で実用的な側面が強いと言えます。

さらに、平潭漁歌はパフォーマンスの形式にも独自性があります。多くの漁歌が単調な繰り返しを特徴とするのに対し、平潭漁歌は掛け合い形式や即興的な要素を含み、漁師同士のコミュニケーション手段としても機能しています。これにより、歌唱が単なる労働の補助ではなく、共同体の交流の場となっているのです。

漁師たちの日常と歌

漁の作業と歌のリズム

平潭漁歌は漁師たちの作業と密接に結びついています。漁に出る際の舟の漕ぎ声や網を引く動作に合わせて歌われることで、作業の効率を高める役割を果たしてきました。一定のリズムを保つことで、漁師たちは息を合わせ、力を均等に分配しながら作業を進めることができました。

また、海上での危険や疲労を和らげるための精神的な支えとしても機能しました。長時間の漁労や荒天の中で、歌うことで気持ちを落ち着かせ、仲間同士の連帯感を強める効果がありました。こうした役割は、漁師たちの安全と漁獲量の向上に大きく寄与しています。

さらに、漁の種類や季節によって歌われるリズムやテンポが変わることも特徴です。例えば、網を引く作業には速いリズムの歌が適しており、休憩時にはゆったりとしたメロディが歌われるなど、作業の内容に応じて歌の形式が使い分けられています。

生活の知恵が詰まった歌詞

平潭漁歌の歌詞には、漁師たちの生活の知恵や海の自然環境に関する情報が豊富に含まれています。例えば、潮の満ち引きや風向き、魚の習性など、漁業に欠かせない自然現象が歌詞の中で巧みに表現されています。これにより、歌は単なる娯楽ではなく、実用的な情報伝達の手段としても機能してきました。

また、歌詞には海の神々や祖先への感謝や祈りの言葉も多く含まれており、漁師たちの精神文化や信仰心を反映しています。これらの要素は、危険な海での生活を支える精神的な支柱となり、地域の文化的アイデンティティの形成に寄与しました。

さらに、家族や仲間への思い、日々の苦労や喜びなど、漁師たちの人間的な感情も歌詞に込められています。こうした感情表現は、歌を通じてコミュニティ内の絆を深め、世代を超えた共感を生み出しています。

季節や天候と漁歌の関係

平潭漁歌は季節や天候の変化と密接に関連しています。漁業は自然環境に大きく左右されるため、季節ごとの漁の種類や海の状況に応じて歌われる内容や歌い方が変化します。例えば、春の豊漁を祈る歌や、冬の厳しい海の状況を乗り越えるための励ましの歌など、多様なテーマが存在します。

天候の変化も歌のリズムやメロディに影響を与えます。荒天時にはゆったりとした落ち着いた調子で歌われることが多く、穏やかな天候の時には明るく軽快なリズムが好まれます。こうした変化は、漁師たちの感情や状況を反映し、歌を通じて自然との対話が行われていることを示しています。

さらに、季節ごとの祭りや行事に合わせて特別な漁歌が歌われることもあります。これらは地域の伝統行事と結びつき、漁師たちの生活リズムと文化的営みが一体となっていることを象徴しています。

平潭漁歌の音楽的特徴

独特なメロディとリズム

平潭漁歌は福建省特有の旋律を持ち、そのメロディはしばしば波のように上下に揺れ動く特徴があります。この波状のメロディは海の動きを象徴しており、聴く者に海の情景を鮮明に想起させます。リズムは多様で、漁の作業に合わせて変化し、単調にならずに豊かな表現力を持っています。

また、平潭漁歌はしばしば掛け合い形式で歌われ、男性と女性、あるいは複数の漁師が交互に歌うことで、音の重なりや対話的な効果が生まれます。これにより、歌唱に動的な活気が加わり、聴衆を引き込む力が強まっています。

さらに、旋律には即興的な要素も含まれており、歌い手の感情や状況に応じて微妙に変化します。この柔軟性が平潭漁歌の魅力の一つであり、伝統を守りながらも生きた文化として継続している理由の一つです。

使用される楽器について

平潭漁歌の伴奏には、主に福建省の伝統的な打楽器や弦楽器が用いられます。代表的な楽器としては、竹製の笛や小型の太鼓、弦を弾く三弦(さんげん)などが挙げられます。これらの楽器は漁師たちの簡素な生活環境に適したものであり、軽量で持ち運びやすいのが特徴です。

特に太鼓はリズムを刻む役割を担い、漁の作業のテンポを調整するために重要な役割を果たします。笛の音色はメロディを補完し、海風の音や波のざわめきを模倣することもあります。これにより、音楽全体が海の情景と一体化した感覚を生み出しています。

また、近年では伝統楽器に加えて、現代的な楽器や電子音響を取り入れた新しい試みも見られます。これにより、平潭漁歌の音楽的な幅が広がり、若い世代や国内外の聴衆に新鮮な印象を与えています。

歌い方やパフォーマンスの特徴

平潭漁歌の歌い方は、力強くも柔らかい声の使い分けが特徴です。漁師たちは海上での作業中に声を遠くまで届ける必要があったため、発声法は自然と大きく伸びやかになりました。一方で、感情を込める場面では繊細な抑揚も使い分けられ、歌に深みを与えています。

パフォーマンスの際には、歌唱だけでなく身振りや手拍子も重要な要素となります。漁師たちは歌いながら舟を漕ぐ動作や網を引く動作を模倣し、視覚的にも漁の様子を表現します。これにより、観客は歌の内容を直感的に理解しやすくなります。

さらに、集団での合唱や掛け合いが多く、コミュニティの連帯感を強調するパフォーマンス形態が一般的です。こうした形式は、漁師たちの協力や相互扶助の精神を象徴しており、文化的な価値を高めています。

伝承と保存の取り組み

口承文化としての伝え方

平潭漁歌は長らく口承で伝えられてきました。文字に記録されることが少なかったため、漁師たちが日常生活の中で歌い継ぐことで、その内容や技術が保持されてきました。口承文化の特徴として、歌詞やメロディは時代や歌い手によって微妙に変化しながらも、基本的な伝統は守られています。

この口承伝承は、地域のコミュニティに深く根ざしており、家族や仲間同士の交流の中で自然に行われています。特に年長者が若い世代に直接教えることで、技術や精神文化が継承されてきました。こうした伝え方は、文化の生きた継続を可能にしています。

しかし、現代の社会変化により口承伝承の危機も指摘されています。若者の都市流出や生活様式の変化により、伝統的な歌唱文化が失われつつあるため、保存のための新たな取り組みが求められています。

地元学校や団体の活動

近年、福州や平潭島の地元学校や文化団体が平潭漁歌の保存と普及に積極的に取り組んでいます。学校教育の中に伝統文化の授業を設け、子どもたちに平潭漁歌を学ばせることで、若い世代への継承を図っています。これにより、伝統文化への関心が高まり、地域の誇りとしての意識が育まれています。

また、文化団体やNPOは定期的にワークショップや公演を開催し、地域住民や観光客に平潭漁歌の魅力を伝えています。これらの活動は、地域の文化振興と経済活性化にも寄与しており、伝統文化の持続可能な発展に貢献しています。

さらに、録音や映像記録を通じて、伝統的な歌唱技術や歌詞の保存も進められています。これらのデジタルアーカイブは、将来的な研究や教育資源として重要な役割を果たすことが期待されています。

若い世代への継承の工夫

若い世代に平潭漁歌を継承するためには、伝統文化を現代の生活に結びつける工夫が不可欠です。例えば、現代音楽との融合やポップカルチャーとのコラボレーションを通じて、若者の興味を引きつける試みが行われています。これにより、伝統的な漁歌が単なる過去の遺産ではなく、現代的な表現として再評価されています。

また、SNSや動画配信プラットフォームを活用し、若者自身が平潭漁歌を発信することで、より広範な層に文化が広がっています。こうしたデジタルメディアの活用は、伝統文化の新たな可能性を切り開く重要な手段となっています。

さらに、学校や地域イベントでのコンテストやフェスティバルを開催し、若者が積極的に参加できる場を提供することも効果的です。これにより、伝統文化への関心と誇りが育まれ、持続的な継承が期待されています。

現代社会と平潭漁歌

観光やイベントでの活用

平潭漁歌は福州や平潭島の観光資源としても重要な役割を果たしています。地域の祭りや文化イベントでの披露は、観光客に地元の伝統文化を体験させる貴重な機会となっています。特に海にまつわる祭典や漁業関連の催しでは、平潭漁歌が中心的なプログラムとして位置づけられています。

観光業の発展に伴い、平潭漁歌をテーマにしたツアーやワークショップも企画され、訪問者が実際に歌を学んだり、漁師の生活を体験したりすることが可能になっています。これにより、地域経済の活性化と文化の普及が同時に促進されています。

また、地域の宿泊施設や飲食店でも平潭漁歌を取り入れた演出が行われ、観光客の満足度向上に寄与しています。こうした取り組みは、伝統文化の魅力を多角的に発信するモデルケースとなっています。

メディアやインターネットでの発信

現代のメディアやインターネットは、平潭漁歌の普及に大きな影響を与えています。テレビやラジオの文化番組で特集が組まれ、全国的な認知度が高まっています。これにより、福州以外の地域の人々にも平潭漁歌の存在が知られるようになりました。

また、YouTubeやTikTokなどの動画プラットフォームでは、若者を中心に平潭漁歌のパフォーマンス動画が投稿され、国内外の視聴者から注目を集めています。こうしたデジタル発信は、伝統文化の新たなファン層を開拓するうえで非常に効果的です。

さらに、オンラインでのワークショップやライブ配信も行われ、地理的な制約を超えて多くの人々が平潭漁歌に触れることが可能になっています。これにより、伝統文化の保存と普及がグローバルな規模で進展しています。

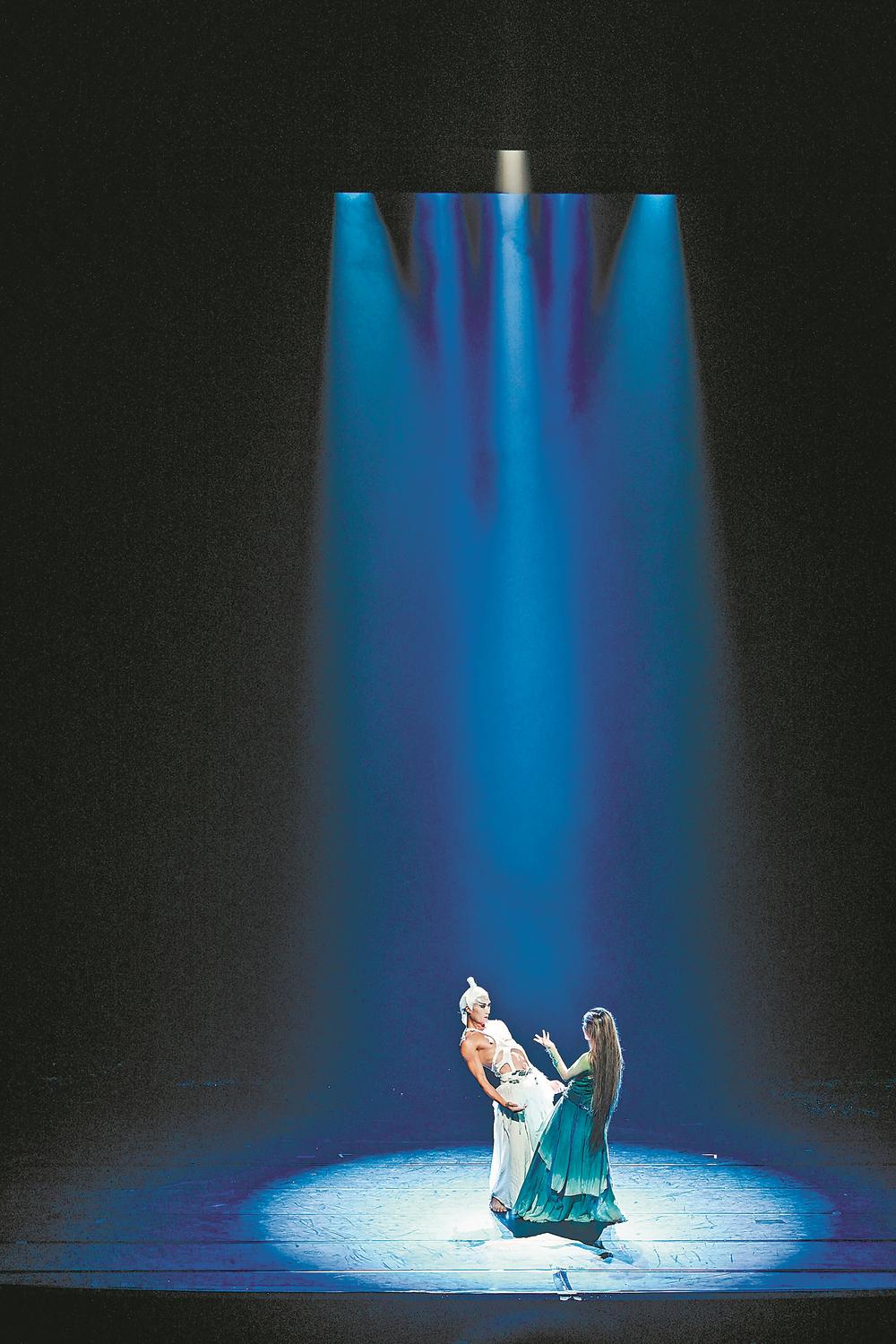

新しいアレンジやコラボレーション

伝統的な平潭漁歌は、現代音楽や他ジャンルとのコラボレーションによって新たな表現を獲得しています。例えば、ポップスやジャズ、エレクトロニカと融合させたアレンジは、若い世代や国際的な聴衆に新鮮な魅力を提供しています。これにより、伝統と現代の橋渡しが実現しています。

また、舞踊や演劇、映像作品との連携も進んでおり、総合芸術としての平潭漁歌の可能性が広がっています。こうした多様な表現形態は、文化の多様性と創造性を促進し、伝統文化の持続可能性を高めています。

さらに、国内外のアーティストとの交流プロジェクトも活発化しており、異文化間の対話を通じて新しい価値観や視点が生まれています。これらの取り組みは、平潭漁歌の国際的な認知度向上にも寄与しています。

日本との意外なつながり

日本の民謡との比較

平潭漁歌と日本の漁村に伝わる民謡には、共通点と相違点が見られます。両者ともに漁師の労働を支える役割を持ち、リズムや掛け合いの形式が特徴的です。例えば、日本の「さわぎ唄」や「舟歌」と同様に、作業のテンポを合わせるための機能が共通しています。

しかし、メロディや歌詞の内容には文化的背景の違いが反映されています。平潭漁歌は福建省の方言や海洋文化に根ざした表現が多いのに対し、日本の漁村民謡は地域ごとの方言や神話、風習が色濃く反映されています。この違いは、それぞれの地域の自然環境や歴史的背景によるものです。

また、歌唱法や楽器の使用にも特徴的な違いがあります。日本の民謡は尺八や三味線が多用される一方、平潭漁歌は竹笛や太鼓が中心であり、音色や演奏スタイルに独自性が見られます。こうした比較は、両国の伝統文化の理解を深めるうえで興味深い視点を提供します。

交流イベントや文化紹介

近年、福州や平潭島と日本の漁村地域との間で文化交流イベントが開催されるようになりました。これらのイベントでは、平潭漁歌の披露やワークショップが行われ、日本の民謡との合同公演も実施されています。こうした交流は、両国の伝統文化の相互理解と友好関係の深化に寄与しています。

また、日本の文化施設や大学でも平潭漁歌に関する講演や展示が行われ、研究者や文化愛好家の関心を集めています。これにより、平潭漁歌の学術的評価も高まり、文化遺産としての価値が国内外で認識されつつあります。

さらに、オンラインを活用した国際交流も活発で、遠隔地にいる参加者同士が伝統歌唱を共有し合うことで、新たな交流の形が模索されています。これらの取り組みは、伝統文化の国際的な架け橋となっています。

日本人から見た平潭漁歌の魅力

日本人にとって平潭漁歌は、異国の伝統文化でありながらも親しみやすい魅力を持っています。特に、海と共に生きる人々の生活感や自然への敬意が歌詞やメロディに込められている点が共感を呼んでいます。これは日本の漁村文化と共通する精神性が背景にあるためです。

また、平潭漁歌の力強くも繊細な歌唱スタイルや、掛け合いによるコミュニケーションの豊かさは、日本の民謡にはない新鮮な感動を与えています。こうした音楽的な特徴は、日本の伝統音楽ファンや音楽研究者からも高く評価されています。

さらに、平潭漁歌を通じて福州や平潭島の文化や歴史に触れることは、日本人にとって異文化理解の一助となり、国際交流の可能性を広げています。これにより、文化を通じた友好関係の深化が期待されています。

これからの平潭漁歌

保護活動の課題と展望

平潭漁歌の保護活動にはいくつかの課題があります。まず、伝統的な口承文化の継承が困難になっていることが挙げられます。若者の都市流出や生活様式の変化により、伝統歌唱者の減少が深刻化しているため、継承者の育成が急務です。

また、商業化や観光化の進展に伴い、文化の本質が失われるリスクも存在します。伝統の形を守りつつ、現代社会に適応させるバランスを取ることが求められています。これには地域住民の意識向上と行政の支援が不可欠です。

一方で、デジタル技術の活用や国際的な文化交流の促進は、保護活動の新たな展望を開いています。記録保存や教育プログラムの充実により、伝統文化の持続可能な発展が期待されています。

国際的な評価と広がり

近年、平潭漁歌は中国国内だけでなく国際的にも注目を集めています。ユネスコの無形文化遺産登録の動きや、国際文化交流イベントでの披露を通じて、その価値が世界的に認識されつつあります。これにより、平潭漁歌は地域文化の枠を超えた普遍的な文化財として評価されています。

また、海外の研究者やアーティストとの共同プロジェクトも増加し、平潭漁歌の研究や創作活動が国際的に活発化しています。こうした動きは、文化の多様性と交流を促進し、グローバルな文化理解に貢献しています。

さらに、国際的なメディアやSNSを通じて、平潭漁歌の映像や音声が世界中に発信され、多様な文化圏の人々に親しまれています。これにより、伝統文化の国際的な広がりが加速しています。

未来に向けた新たな挑戦

平潭漁歌の未来には、多くの可能性と同時に挑戦も存在します。伝統を尊重しつつ、現代の多様な価値観や技術を取り入れることで、新しい形の文化表現を模索する必要があります。これには若者の積極的な参加と創造性が不可欠です。

また、地域社会全体での文化意識の醸成や、持続可能な観光開発との調和も重要な課題です。伝統文化が地域の経済や社会にとって資源となるような仕組みづくりが求められています。

さらに、国際的な文化交流や研究を通じて、平潭漁歌の価値を広く伝える努力も続けられるでしょう。こうした多角的な取り組みが、平潭漁歌を未来へとつなぐ鍵となるはずです。