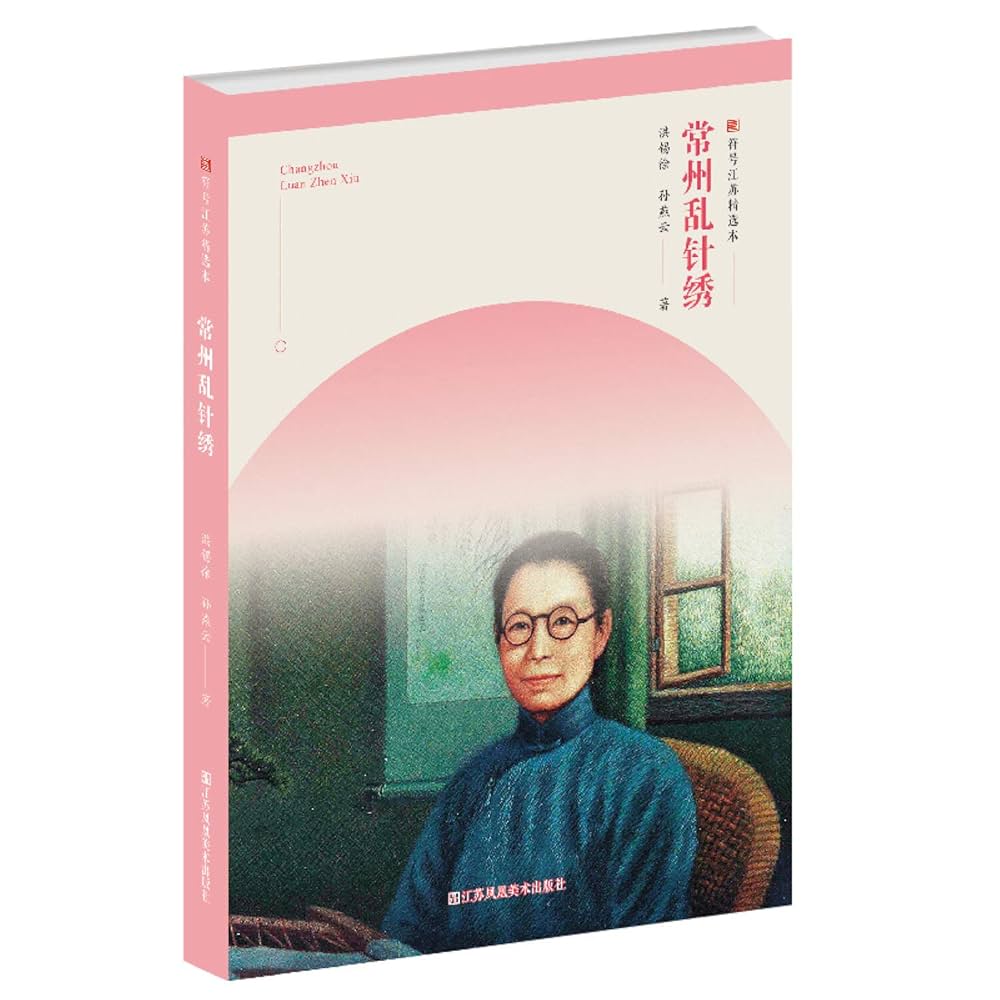

常州ランジェン刺繍は、中国江蘇省常州市に伝わる伝統的な刺繍技法であり、その独特な美しさと技術の高さから、非物質文化遺産としても高く評価されています。繊細でありながらも力強い糸の動きが織りなすこの刺繍は、長い歴史の中で培われてきた伝統と、現代の創造性が見事に融合した芸術作品です。この記事では、常州ランジェン刺繍の技法や歴史、職人たちの世界、保存と発展の取り組み、さらには日本との交流や未来への展望まで、幅広く紹介していきます。日本の読者の皆様にとっても、身近に感じられるよう分かりやすく解説しますので、ぜひ最後までお楽しみください。

常州ランジェン刺繍ってどんなもの?

「乱針」とは何か?独特な技法の秘密

常州ランジェン刺繍の「乱針」とは、その名の通り「乱れた針目」を意味し、規則的な刺繍とは異なり、あえて不規則で自由な針運びを特徴としています。この技法は、糸の重なりや交差を巧みに利用し、まるで絵画のように立体感や陰影を表現することが可能です。針目が乱れているように見えても、実は計算された配置であり、刺繍師の高度な技術と感性が求められます。

この独特な乱針技法は、糸の方向や長さを変えることで、光の反射や質感の違いを表現し、花や鳥、風景などのモチーフに生き生きとした生命感を与えます。特に、細かい色のグラデーションや繊細な陰影の表現に優れており、他の刺繍技法では難しい自然な立体感を実現しています。

また、乱針刺繍は糸の重なりによって独特のテクスチャーが生まれ、見る角度によって表情が変わるのも魅力の一つです。これにより、作品は単なる刺繍を超えた芸術作品としての価値を持ち、多くの愛好家やコレクターを惹きつけています。

常州ランジェン刺繍の歴史的な始まり

常州ランジェン刺繍の起源は明代(14世紀末から17世紀初頭)に遡るとされ、当時の常州地域で発展した手工芸の一つとして知られています。地元の農民や職人たちが日常生活の中で生み出した技法が、次第に洗練されていき、独自のスタイルとして確立されました。特に清代には宮廷や富裕層の間で人気を博し、刺繍品は贈答品や装飾品として重宝されました。

歴史を通じて、常州ランジェン刺繍は地域の文化や風俗を反映しながら進化してきました。例えば、地元の伝説や自然景観をモチーフにした作品が多く作られ、地域のアイデンティティを象徴する文化遺産としての役割も果たしています。時代の変遷とともに技法も改良され、より複雑で美しいデザインが生まれました。

20世紀に入ると、機械刺繍の普及や社会変革の影響で一時衰退の危機に直面しましたが、地元の職人や文化団体の努力により伝統技術の保存と復興が進められました。現在では、非物質文化遺産としての登録を受け、伝統の継承と現代的な発展が両立しています。

他の中国刺繍との違い

中国には多くの有名な刺繍技法が存在しますが、常州ランジェン刺繍はその中でも特に「乱針」という独特な技法を持つ点で際立っています。例えば、蘇州刺繍は繊細で均一な針目が特徴であり、湖南の湘繍は鮮やかな色彩と大胆なデザインが魅力ですが、常州ランジェン刺繍は自由で動きのある針運びが最大の特徴です。

また、常州ランジェン刺繍は色のグラデーションや陰影の表現に優れており、まるで絵画のようなリアリティを持つ作品が多いことも他と異なります。刺繍の密度や糸の重なりによって立体感を出す技術は、他の刺繍技法ではあまり見られない独自性を持っています。

さらに、常州ランジェン刺繍は日常生活の中で使われる衣服や装飾品だけでなく、壁掛けや屏風、装飾パネルなど多様な作品に応用されている点も特徴的です。これにより、伝統的な工芸品としてだけでなく、現代のインテリアやアートとしても高い評価を受けています。

どんな作品が作られているの?

常州ランジェン刺繍で作られる作品は多岐にわたり、伝統的な衣装の装飾から、現代のインテリアアートまで幅広く展開されています。代表的なものには、花鳥風月をテーマにした壁掛けや屏風、テーブルクロス、クッションカバーなどがあります。これらの作品は、繊細な糸使いと豊かな色彩で自然の美しさを表現し、見る者を魅了します。

また、結婚式の衣装や祭礼用の服飾品にも常州ランジェン刺繍が用いられ、特別な場面を華やかに彩ります。特に花嫁衣装の刺繍は、幸福や繁栄を象徴するモチーフが多く、伝統的な意味合いを込めたデザインが施されています。これらは地域の文化や風習を反映した重要な文化財とも言えます。

近年では、現代アーティストやデザイナーが常州ランジェン刺繍を取り入れたファッションアイテムやアクセサリー、インテリア雑貨も制作しており、伝統技法の新たな可能性を切り開いています。これにより、若い世代や海外の市場にも広く認知されるようになりました。

日常生活とランジェン刺繍の関わり

かつて常州ランジェン刺繍は、地域の人々の日常生活に深く根ざしていました。家庭では衣服や寝具、装飾品に刺繍が施され、生活空間を彩る重要な要素でした。特に女性たちの手仕事として、家族の幸せや健康を願う気持ちが込められた刺繍は、生活の中で欠かせない文化的営みでした。

また、祭りや祝い事の際には、刺繍を施した特別な衣装や装飾品が用いられ、地域の伝統行事を華やかに演出しました。こうした刺繍は単なる装飾にとどまらず、地域社会の絆や文化の継承を象徴する役割も果たしていました。刺繍を通じて、世代を超えたコミュニケーションが生まれていたのです。

現代においても、常州ランジェン刺繍は日常生活の中で親しまれており、家庭用のインテリアやファッションアイテムとして利用されるほか、地域の観光資源や文化イベントの一環としても活用されています。これにより、伝統技術が生活に溶け込み続けていることが伺えます。

技法とデザインの魅力を探る

乱針のステッチ技法の特徴

常州ランジェン刺繍の最大の特徴である乱針ステッチは、針目の方向や長さを意図的に変えることで、自然な陰影や立体感を生み出す技法です。刺繍師は、糸の重なり具合や針の動きを細かく調整しながら、まるで絵画の筆致のように繊細な表現を行います。この自由で動的な針運びが、作品に生命力と躍動感を与えています。

また、乱針は一見不規則に見えますが、実際には非常に計算された配置であり、刺繍師の高度な技術と経験が不可欠です。針目の乱れが美しいグラデーションや質感を生み出し、光の当たり方によって作品の表情が変わるのも魅力の一つです。こうした技法は、他の刺繍技術にはない独特の味わいを持っています。

さらに、乱針ステッチは糸の重なりによって厚みや凹凸を作り出すことができるため、平面的な刺繍に比べてより立体的でリアルな表現が可能です。これにより、花びらの柔らかさや鳥の羽根の細やかさなど、自然の繊細な質感を巧みに再現しています。

色彩と糸の選び方

常州ランジェン刺繍では、色彩の選択が作品の完成度を大きく左右します。伝統的には絹糸が使用され、その光沢と柔らかさが刺繍の美しさを引き立てます。色は自然界の色合いを忠実に再現するために、複数の色を微妙に混ぜ合わせてグラデーションを作り出すことが多いです。

刺繍師は、モチーフの特徴や季節感に合わせて色を選び、作品に豊かな表情を与えます。例えば、春の花には明るく柔らかな色調を、秋の風景には深みのある暖色系を用いるなど、色彩の使い分けが巧みです。また、糸の太さや質感も異なるものを組み合わせることで、より多様なテクスチャーを表現しています。

近年では、伝統的な色彩に加えて現代的なカラーパレットも取り入れられ、作品の幅が広がっています。これにより、伝統的な美しさを保ちつつも、新しい感覚を持ったデザインが生まれ、若い世代や海外の市場にもアピールしています。

モチーフや図案のバリエーション

常州ランジェン刺繍のモチーフは非常に多様で、自然界の花鳥風月をはじめ、神話や伝説、日常生活の風景などが豊富に描かれます。特に牡丹や蓮、梅、蘭などの花は幸福や繁栄の象徴として頻繁に用いられ、伝統的な意味合いを持つ図案が多いのが特徴です。

また、鳥や魚、昆虫などの動物モチーフも多く、これらは生命力や吉祥の象徴として刺繍に彩りを添えています。風景や建築物を描いた作品もあり、地域の風土や文化を反映した独自の世界観が表現されています。これらの図案は、刺繍師の創造力と技術によって多彩に変化し、同じモチーフでも一つとして同じ作品はありません。

さらに、現代のデザイナーやアーティストは伝統的なモチーフに加えて抽象的なデザインや幾何学模様を取り入れるなど、モチーフのバリエーションを拡大しています。これにより、伝統と革新が融合した新しい刺繍表現が生まれています。

伝統と現代デザインの融合

常州ランジェン刺繍は、長い歴史の中で培われた伝統技法を基盤にしつつ、現代のデザイン要素を積極的に取り入れています。伝統的なモチーフや技法を尊重しながらも、現代アートやファッションのトレンドに合わせた新しい表現を模索することで、刺繍の可能性を広げています。

例えば、伝統的な花鳥風月の図案に抽象的な形状や鮮やかな色彩を加えたり、ミニマルなデザインと組み合わせたりすることで、現代的な感覚を持つ作品が生まれています。これにより、若い世代や海外の消費者にも刺繍文化の魅力が伝わりやすくなっています。

また、コラボレーション企画やファッションブランドとの共同制作も盛んで、刺繍技術を活かしたバッグや洋服、アクセサリーなど多様な商品が市場に登場しています。こうした取り組みは、伝統の保存と発展を両立させる重要な役割を果たしています。

制作工程の流れ

常州ランジェン刺繍の制作は、まずデザインの構想と図案の作成から始まります。刺繍師はモチーフや色彩、構図を慎重に検討し、下絵を布に写します。この段階で作品の全体像が決まり、細部の表現方法も計画されます。

次に、刺繍の基礎となる布地の準備を行い、絹糸や綿糸など適切な材料を選びます。刺繍は手作業で行われ、乱針技法を駆使して針目を重ねていきます。刺繍師は糸の方向や長さ、色の変化を細かく調整しながら、立体感や陰影を表現していきます。

完成後は、作品の仕上げとして余分な糸の処理や布の整形、場合によっては裏打ちや額装などの工程が行われます。これらの工程はすべて手作業で丁寧に行われ、完成品はまさに職人の技と情熱の結晶と言えます。

職人たちの世界

有名な刺繍師とその作品

常州ランジェン刺繍の世界には、多くの優れた刺繍師が存在し、その技術と芸術性で高く評価されています。例えば、張麗華(チャン・リーホア)氏は伝統技法を守りつつも独自の創作を加えた作品で知られ、国内外の展覧会で数々の賞を受賞しています。彼女の作品は、繊細な乱針技法と豊かな色彩表現が特徴で、多くのファンを魅了しています。

また、李明(リー・ミン)氏は若手の刺繍師として注目されており、伝統技術の継承に加えて現代的なデザインを積極的に取り入れています。彼の作品は伝統と革新の融合を体現しており、若い世代の支持を集めています。こうした刺繍師たちは、常州ランジェン刺繍の技術と文化を次世代へとつなぐ重要な役割を担っています。

さらに、地元の刺繍工房や学校には多くの熟練職人がおり、彼らの手によって日々新たな作品が生み出されています。これらの職人の名前は必ずしも広く知られていませんが、地域文化の守り手として欠かせない存在です。

技術の継承と弟子入り文化

常州ランジェン刺繍の技術は、長い間師弟関係を通じて伝承されてきました。伝統的には、熟練した刺繍師が弟子を取り、手取り足取り技術を教えることで、細かな技法や感性が受け継がれています。この弟子入り文化は、単なる技術伝授にとどまらず、刺繍に対する精神性や文化的価値観も共有する重要な場となっています。

弟子は長期間にわたり師匠のもとで修行を積み、乱針の針目の微妙な調整や色彩の選び方、作品の構成などを学びます。こうした実践的な経験を通じて、単なる技術者ではなく芸術家としての成長が促されます。伝統の継承には時間と忍耐が必要ですが、その過程で深い絆が生まれ、文化の連続性が保たれています。

近年では、伝統的な弟子入り制度に加え、文化団体や学校での体系的な教育プログラムも整備され、より多くの若者が刺繍技術を学べる環境が整いつつあります。これにより、技術の保存と発展がより広範囲に促進されています。

女性と刺繍の関係

常州ランジェン刺繍は、歴史的に女性たちの手仕事として発展してきました。女性は家庭内で刺繍技術を習得し、家族の衣服や装飾品を美しく彩る役割を担ってきました。刺繍は単なる装飾ではなく、女性の創造性や感性を表現する重要な手段であり、社会的な役割や自己表現の場でもありました。

また、刺繍を通じて女性同士の交流や文化の継承が行われ、地域社会の中で女性の地位向上や連帯感の形成にも寄与しました。刺繍は女性の生活と密接に結びつき、彼女たちの生活の質や精神的な豊かさを支える重要な文化活動でした。

現代においても、多くの女性刺繍師が活躍しており、伝統技術の保存と革新に貢献しています。女性の感性を活かした繊細で美しい作品は、常州ランジェン刺繍の魅力の一つであり、女性の社会的役割の変化とともに刺繍文化も進化を続けています。

職人の日常と制作風景

常州の刺繍職人たちの日常は、細やかな手仕事に満ちています。朝から晩まで針と糸を手にし、集中力と忍耐力を要する作業を繰り返します。制作現場は静かで落ち着いた空間が多く、職人たちは自らの感性と技術を最大限に発揮しながら作品を仕上げていきます。

制作過程では、デザインの確認や糸の選定、針目の調整など細部にわたる注意が必要であり、一つの作品に数週間から数ヶ月をかけることも珍しくありません。職人同士のコミュニケーションや技術の共有も日常的に行われ、互いに刺激を受けながら技術向上に努めています。

また、伝統的な工房だけでなく、現代的なスタジオや教育機関でも制作が行われており、職人たちは新しい技術やデザインの研究にも積極的です。こうした環境は、伝統の維持と革新を両立させる重要な役割を果たしています。

若い世代の挑戦

近年、常州ランジェン刺繍の若い世代の職人やデザイナーが新たな挑戦を続けています。彼らは伝統技術を尊重しつつも、現代の美意識やライフスタイルに合った作品作りを目指し、斬新なデザインや素材の活用に取り組んでいます。これにより、刺繍文化の新たな可能性が広がっています。

若手の刺繍師たちは、SNSやオンラインプラットフォームを活用して作品を発信し、国内外のファンや顧客と直接つながる機会を増やしています。これにより、伝統工芸の枠を超えたグローバルな市場展開が実現しつつあります。また、若者ならではの感性や技術革新が刺繍文化に新風を吹き込んでいます。

さらに、若い世代は教育やワークショップの講師としても活躍し、次世代への技術継承に積極的です。彼らの活動は、常州ランジェン刺繍の未来を支える重要な柱となっています。

常州ランジェン刺繍の保存と発展

非物質文化遺産としての登録

常州ランジェン刺繍は、その歴史的価値と技術の独自性が認められ、中国の非物質文化遺産に登録されています。この登録は、伝統技術の保護と継承を目的としており、国家や地方政府による支援や保護措置が講じられています。非物質文化遺産としての認定は、刺繍文化の価値を社会的に広く認知させる役割も果たしています。

登録により、伝統技術の保存に必要な資金援助や研究開発の推進、職人の育成プログラムの整備が進められています。また、文化遺産としての地位が確立されることで、地域の観光資源としても注目され、経済的な活性化にも寄与しています。

さらに、非物質文化遺産の登録は、国内外の文化交流や学術研究の促進にもつながり、常州ランジェン刺繍の国際的な評価と普及を後押ししています。これにより、伝統文化の持続可能な発展が期待されています。

地元政府や団体の取り組み

常州市の政府や文化団体は、常州ランジェン刺繍の保存と発展に積極的に取り組んでいます。具体的には、職人の育成支援や技術伝承のための教育プログラムの実施、伝統工芸品の展示会や販売促進イベントの開催など、多角的な活動が展開されています。

また、地元の博物館や文化センターでは、刺繍の歴史や技術を紹介する常設展示が設けられ、観光客や市民に対して伝統文化の理解を深める場を提供しています。こうした施設は、文化遺産の普及と地域文化の活性化に重要な役割を果たしています。

さらに、政府は伝統工芸品のブランド化や市場開拓を支援し、刺繍産業の経済的基盤を強化しています。これにより、職人の生活安定や若者の就業促進にもつながり、持続可能な文化産業の発展が期待されています。

教育・ワークショップの現状

常州ランジェン刺繍の技術継承を目的とした教育やワークショップは、地域の学校や文化施設で活発に行われています。これらのプログラムでは、伝統技法の基礎から応用までを体系的に学ぶことができ、子どもから大人まで幅広い層が参加しています。

特に若い世代への普及活動としては、刺繍の楽しさや文化的意義を伝える体験型ワークショップが人気です。参加者は実際に針と糸を手に取り、簡単な作品作りを通じて刺繍の魅力を体感できます。こうした活動は、伝統文化への関心を高め、次世代の担い手育成につながっています。

また、専門的な職人養成コースも設けられており、技術の高度化やデザイン力の向上を目指す若手職人の育成に力を入れています。これにより、伝統技術の保存と現代的な発展が両立されています。

海外への発信と国際交流

常州ランジェン刺繍は、海外への発信や国際交流にも積極的に取り組んでいます。海外の美術館や文化施設での展示会やワークショップ開催を通じて、刺繍文化の魅力を世界に広めています。これにより、国際的な認知度が向上し、文化交流の架け橋としての役割を果たしています。

また、海外の刺繍技術者やアーティストとの交流も盛んで、技術やデザインの相互学習が行われています。こうした交流は、新たな創作の刺激となり、伝統技術の革新にもつながっています。国際的なコラボレーションプロジェクトも増加しており、常州ランジェン刺繍のグローバルな展開が期待されています。

さらに、海外市場向けの製品開発やブランド戦略も推進されており、伝統工芸品の輸出や海外販売チャネルの拡大が進んでいます。これにより、経済的な基盤強化と文化の持続的発展が図られています。

現代アートやファッションとのコラボ

常州ランジェン刺繍は、現代アートやファッション業界とのコラボレーションを通じて、新たな表現の可能性を切り開いています。著名なデザイナーやアーティストと共同で制作された作品は、伝統技術を活かしつつも斬新なデザインが特徴で、国内外の展覧会やファッションショーで高い評価を得ています。

ファッションブランドとのコラボレーションでは、刺繍を施した洋服やバッグ、アクセサリーが人気を博し、伝統工芸の現代的な魅力を広く伝えています。これにより、若い世代や海外の消費者にも刺繍文化の価値が浸透し、新たな市場が開拓されています。

また、現代アートの分野では、刺繍を用いたインスタレーションやミクストメディア作品が制作され、伝統と現代の融合を象徴する新しい芸術表現として注目されています。こうした取り組みは、常州ランジェン刺繍の文化的価値を再評価し、未来への発展を促進しています。

日本とのつながり・交流

日本での展示や紹介事例

常州ランジェン刺繍は日本でも注目されており、美術館や文化施設での展示会が開催されています。例えば、東京や京都のギャラリーでの企画展では、伝統的な刺繍作品から現代的なコラボレーション作品まで幅広く紹介され、多くの来場者を魅了しました。これらの展示は、日本の伝統工芸と比較しながら中国刺繍の独自性を理解する良い機会となっています。

また、日本の文化イベントや国際交流フェアでも常州ランジェン刺繍が取り上げられ、ワークショップや実演が行われることもあります。これにより、刺繍技術の体験や文化的背景の紹介が行われ、日本の一般市民や工芸愛好家の関心を高めています。

さらに、日本のメディアや専門誌でも常州ランジェン刺繍に関する特集が組まれ、刺繍文化の魅力や職人の技術が紹介されています。これらの情報発信は、両国の文化交流を深める重要な役割を果たしています。

日本の刺繍文化との比較

日本にも刺繍文化は古くから存在し、刺し子や友禅刺繍など多様な技法があります。常州ランジェン刺繍と比較すると、日本の刺繍はより繊細で均一な針目を特徴とし、模様や色彩も控えめで静謐な美しさを持つことが多いです。一方、常州ランジェン刺繍は自由で動的な乱針技法により、より立体的で豊かな表現が可能です。

また、モチーフの面でも違いが見られます。日本の刺繍は季節の花や伝統的な文様を中心に、シンプルで象徴的なデザインが多いのに対し、常州ランジェン刺繍は自然の風景や動物、神話的な要素をリアルに描写する傾向があります。これにより、両者は異なる美学と文化的背景を反映しています。

しかし、どちらの刺繍も手仕事の繊細さと職人の技術の高さを誇り、文化の継承と創造の重要な役割を担っています。日本と中国の刺繍文化は相互に学び合うことで、より豊かな芸術表現を生み出す可能性を秘めています。

日本人の愛好家や研究者

日本には常州ランジェン刺繍に深い関心を持つ愛好家や研究者が存在します。彼らは刺繍技術の研究や作品収集、文化交流活動を通じて、常州ランジェン刺繍の理解と普及に努めています。大学や研究機関では、刺繍文化に関する学術的な調査や比較研究も行われています。

愛好家の中には、実際に中国を訪れて刺繍工房を訪問し、職人と交流を持つ人も多く、技術習得や文化体験を通じて深い理解を得ています。また、日本国内での展示会やワークショップの企画・運営にも積極的に関わり、両国の文化交流の架け橋となっています。

こうした活動は、常州ランジェン刺繍の日本における認知度向上と文化的価値の共有に大きく貢献しており、今後も両国間の文化交流の重要な一翼を担うことが期待されています。

交流イベントや共同プロジェクト

常州ランジェン刺繍と日本の刺繍文化の交流は、さまざまなイベントや共同プロジェクトを通じて活発に行われています。例えば、日中の文化交流フェスティバルや工芸展では、刺繍の実演やワークショップが開催され、両国の職人やアーティストが技術やデザインを共有しています。

また、共同制作プロジェクトでは、日本のデザイナーと常州の刺繍師が協力し、伝統技術を活かした新しい作品を生み出す取り組みもあります。これらのプロジェクトは、双方の文化的背景や技術を融合させることで、独創的な芸術表現を実現しています。

さらに、オンラインプラットフォームを活用した交流も増えており、遠隔地にいながら技術指導や情報交換が可能となっています。こうした多様な交流活動は、両国の刺繍文化の発展と相互理解を促進しています。

日本で手に入る常州ランジェン刺繍

日本国内でも、常州ランジェン刺繍の作品や関連商品を手に入れることが可能です。専門の工芸品店や百貨店の催事、オンラインショップなどで、伝統的な刺繍作品や現代的なデザインのアイテムが販売されています。これらは贈答品やインテリア、ファッションアイテムとして人気があります。

また、日本で開催される展示会やイベントでは、職人が直接来日して実演販売を行うこともあり、購入者は作品の背景や制作過程を直接聞くことができます。こうした機会は、刺繍文化への理解を深める貴重な体験となっています。

さらに、日本のデザイナーやブランドが常州ランジェン刺繍を取り入れた商品を企画・販売するケースも増えており、伝統技術が日本の市場に浸透しつつあります。これにより、常州ランジェン刺繍の魅力がより広く知られるようになっています。

未来への展望

新しい表現への挑戦

常州ランジェン刺繍は、伝統を守りつつも新しい表現への挑戦を続けています。刺繍師やデザイナーは、現代アートやデジタル技術を取り入れた斬新なデザインを模索し、伝統技法の枠を超えた創造的な作品を生み出しています。これにより、刺繍文化の可能性が大きく広がっています。

例えば、3Dプリント技術やデジタル刺繍機械との融合によって、より複雑で精密なデザインが実現可能となり、伝統的な手仕事と最新技術のハイブリッドな表現が注目されています。また、異素材との組み合わせやインスタレーション作品など、従来の枠にとらわれない芸術的試みも増えています。

こうした新しい表現への挑戦は、若い世代の刺繍師やアーティストの創造力を刺激し、常州ランジェン刺繍の未来を切り開く原動力となっています。

若者や子どもたちへの普及活動

未来の刺繍文化を支えるため、若者や子どもたちへの普及活動が積極的に行われています。学校教育や地域の文化プログラムで刺繍体験教室が開かれ、伝統技術の楽しさや文化的価値を伝えています。これにより、次世代の担い手育成と文化継承が促進されています。

また、若者向けのデザインコンテストやワークショップも開催され、創造性を発揮する場が提供されています。こうした活動は、伝統文化への関心を高めるだけでなく、地域コミュニティの活性化にも寄与しています。

さらに、オンライン教材や動画配信を活用した遠隔教育も進展しており、より多くの子どもたちが刺繍技術に触れられる環境が整いつつあります。これらの取り組みは、常州ランジェン刺繍の持続可能な発展に欠かせない要素です。

デジタル技術との融合

デジタル技術の発展は、常州ランジェン刺繍の伝統技術にも新たな可能性をもたらしています。デジタルデザインソフトや刺繍機械を活用することで、複雑な図案の作成や効率的な制作が可能となり、職人の負担軽減と作品の多様化が実現しています。

また、3DモデリングやAR(拡張現実)技術を用いた展示や教育も進んでおり、刺繍作品の魅力をより立体的かつインタラクティブに伝えることができます。これにより、伝統文化の理解促進と新たなファン層の獲得が期待されています。

さらに、オンラインプラットフォームを通じた技術指導や国際交流も活発化しており、世界中の刺繍師や愛好家がリアルタイムで情報共有や共同制作を行う環境が整いつつあります。デジタル技術との融合は、常州ランジェン刺繍の未来を支える重要な要素となっています。

持続可能な発展のために

常州ランジェン刺繍の持続可能な発展には、伝統技術の保存と経済的基盤の強化が不可欠です。職人の生活安定や若手育成のための支援体制の充実、地域産業としてのブランド化と市場開拓が重要な課題となっています。これにより、刺繍文化が長期的に維持される環境が整います。

また、環境に配慮した素材の使用や生産プロセスの見直しも進められており、持続可能な工芸品としての価値向上が図られています。これにより、現代社会のニーズに応えつつ伝統文化を守る取り組みが進展しています。

さらに、地域コミュニティや行政、企業、教育機関が連携し、多様な視点から刺繍文化の発展を支える体制づくりが求められています。こうした包括的な取り組みが、常州ランジェン刺繍の未来を明るく照らすでしょう。

世界に広がる常州ランジェン刺繍の可能性

常州ランジェン刺繍は、その独自の技法と美しさにより、世界中で注目を集めています。国際的な展示会や文化交流を通じて、多くの国や地域で認知度が高まり、刺繍文化のグローバルな発展に寄与しています。これにより、伝統工芸の国際的な価値が再評価されています。

また、海外のデザイナーやアーティストとのコラボレーションにより、新たな表現や商品開発が進み、多様な市場での展開が期待されています。常州ランジェン刺繍は、伝統と革新を融合させた文化資源として、世界の文化芸術シーンにおいて重要な役割を果たす可能性を秘めています。

さらに、国際的な教育プログラムや研究プロジェクトも増加しており、刺繍技術の保存と発展がグローバル規模で推進されています。こうした動きは、常州ランジェン刺繍の未来をより広い視野で支える基盤となっています。