中国江西省の九江は、豊かな歴史と文化を誇る都市であり、その中でも特に注目されるのが「瑞昌花鼓灯(ずいしょうかことう)」という伝統的な非物質文化遺産です。この花鼓灯は、地域の人々の生活や信仰と深く結びつき、長い年月をかけて受け継がれてきました。今回は、九江の瑞昌花鼓灯の魅力や歴史、そして現代における保存活動まで、幅広くご紹介します。日本の読者の皆様にも、その独特な文化の世界を身近に感じていただければ幸いです。

瑞昌花鼓灯ってどんなもの?

瑞昌花鼓灯の起源と歴史

瑞昌花鼓灯は、江西省九江市の瑞昌市を中心に発展してきた伝統的な舞踊芸能で、その起源は明代(14世紀後半から17世紀)に遡るとされています。元々は農村の祭りや収穫祝いの場で演じられ、地域の人々の豊作祈願や悪霊退散のための宗教的な意味合いを持っていました。時代が進むにつれて、単なる祭礼の余興から、より洗練された舞台芸術へと発展していきました。

歴史の中で瑞昌花鼓灯は、戦乱や社会変動の影響を受けながらも、地元の人々の熱意によって絶えることなく継承されてきました。特に清代には、地方の庶民文化として大いに栄え、地域のアイデンティティの象徴となりました。20世紀に入ると、文化保護の動きが強まり、非物質文化遺産としての価値が再認識されるようになりました。

また、瑞昌花鼓灯は単なる踊りだけでなく、歌や演劇的要素も含む複合的な芸能であり、その歴史の中で様々な民間伝承や地域の風俗が織り込まれてきました。これにより、地域文化の多様性を反映した独自のスタイルが形成されました。

名前の由来と意味

「花鼓灯」という名前は、中国の伝統的な花鼓(はなつづみ)という打楽器と、灯籠(とうろう)を組み合わせたものに由来します。花鼓は小型の太鼓で、軽やかなリズムを刻む楽器として用いられ、灯籠は夜間の祭りや行列で使われる明かりの道具です。これらが一体となった舞踊が「花鼓灯」と呼ばれ、瑞昌花鼓灯はその中でも特に瑞昌地域で発展した形態を指します。

「瑞昌」という地名は、古くから「瑞」は吉祥や幸福を意味し、「昌」は繁栄を象徴します。つまり「瑞昌花鼓灯」は、「幸福と繁栄を祈る花鼓灯」という意味合いを持ち、地域の人々の願いが込められています。この名前は、ただの芸能名ではなく、地域の精神文化を表現する重要なシンボルでもあります。

また、花鼓灯の「灯」は光や希望を象徴し、暗闇の中で明かりを灯すことで未来への明るい展望を示しています。こうした意味合いが、祭りの夜に花鼓灯が演じられる際の神聖な雰囲気を醸し出し、観る者に強い印象を与えています。

他の花鼓灯との違い

中国各地には多様な花鼓灯が存在しますが、瑞昌花鼓灯はその中でも独特の特徴を持っています。まず、動きのリズムや踊りのスタイルにおいて、瑞昌花鼓灯は非常に軽快で活発な動きを特徴とし、観客を引き込む躍動感があります。これは、瑞昌地域の気候や風土、さらには地元の人々の性格が反映されたものと考えられています。

また、衣装や小道具のデザインにも地域性が強く表れており、鮮やかな色彩と細やかな刺繍が施された衣装は、他地域の花鼓灯と比べて華やかで視覚的なインパクトが大きいです。特に、頭飾りや手に持つ小道具の種類や使い方に独自の工夫が見られ、これが瑞昌花鼓灯のアイデンティティを形成しています。

さらに、音楽面でも瑞昌花鼓灯は独自の楽器編成と演奏スタイルを持っています。例えば、特定の打楽器の使い方や旋律の展開が他の花鼓灯とは異なり、地域の民謡や伝統音楽の影響を強く受けています。これにより、瑞昌花鼓灯は単なる踊りではなく、総合的な芸術表現として高く評価されています。

瑞昌花鼓灯の魅力に迫る

独特な踊りのスタイル

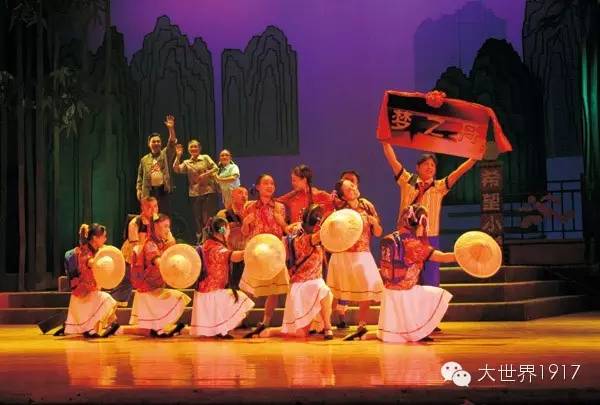

瑞昌花鼓灯の踊りは、軽快でリズミカルな動きが特徴であり、観客を魅了する躍動感に満ちています。踊り手は手に小さな花鼓を持ち、これを打ちながら複雑なステップや身のこなしを披露します。動きは滑らかでありながらも力強く、時には跳躍や回転を交え、視覚的な迫力を生み出します。

また、踊りの中には物語性が込められており、単なるリズムの表現にとどまらず、登場人物の感情や地域の伝説を表現する役割も果たしています。これにより、観る者は踊りを通じて地域の歴史や文化を感じ取ることができます。特に、祭りの際には踊り手と観客が一体となって盛り上がる場面も多く、コミュニティの絆を深める重要な役割を担っています。

さらに、踊りの振付は世代を超えて伝承されており、基本的な動きは守りつつも、時代に合わせて新しい要素が取り入れられることもあります。これにより、伝統を尊重しながらも現代的な感覚を取り入れた柔軟な表現が可能となっています。

使用される楽器と音楽

瑞昌花鼓灯の音楽は、主に花鼓(小型の太鼓)を中心とした打楽器群によって構成されます。花鼓は踊り手が手に持ち、リズムを刻みながら踊るため、音楽と踊りが一体となった表現が特徴です。その他にも銅鑼(どら)や鈴、笛などの伝統楽器が加わり、多彩な音色が舞台を彩ります。

音楽は地域の民謡や伝統的な旋律を基にしており、明るく軽快なリズムが多いのが特徴です。これにより、観客は自然と体を動かしたくなるような高揚感を味わえます。音楽のテンポや強弱は踊りの展開に合わせて変化し、物語性を強調する役割も果たしています。

また、演奏は生演奏が基本であり、地元の熟練した音楽家たちが長年の経験を活かして演奏します。彼らの技術と表現力は、瑞昌花鼓灯の魅力を引き立てる重要な要素であり、地域文化の継承に欠かせない存在です。

衣装と小道具の特徴

瑞昌花鼓灯の衣装は、鮮やかな色彩と精巧な刺繍が特徴で、視覚的に非常に華やかです。主に赤や金色を基調とした衣装は、祭りの祝祭感を強調し、踊り手の動きを美しく引き立てます。衣装のデザインは伝統的な中国南方の服飾文化を反映しており、地域の歴史や風土を感じさせます。

小道具としては、踊り手が手に持つ花鼓のほか、扇子や布製のリボン、灯籠などが用いられます。これらは踊りの中で巧みに使われ、動きに変化を与えるとともに、物語の表現を豊かにします。特に灯籠は夜の祭りでの演出に欠かせず、光と影のコントラストが幻想的な雰囲気を作り出します。

さらに、頭飾りや腰帯などの装飾品も細部にわたり工夫されており、踊り手の個性や役柄を表現する重要な要素となっています。これらの衣装や小道具は、地域の職人たちの手によって丁寧に作られ、伝統技術の継承にも寄与しています。

地元の人々と花鼓灯

伝統を守る人々の思い

瑞昌花鼓灯は、地域の人々にとって単なる娯楽ではなく、祖先から受け継いだ大切な文化遺産です。伝統を守る踊り手や音楽家たちは、日々の練習や指導を通じて、この芸能を次世代に伝えることに強い使命感を持っています。彼らの努力なしには、瑞昌花鼓灯の継承は成り立ちません。

また、地域の高齢者や文化団体も保存活動に積極的に関わっており、伝統の意味や歴史を若い世代に伝えるための講座やイベントを開催しています。これにより、地域全体で文化を守り育てる意識が醸成されています。彼らの思いは、単なる技術の伝承にとどまらず、地域のアイデンティティの維持にもつながっています。

さらに、地元の学校やコミュニティセンターでは、子どもたちへの花鼓灯教育が行われており、若者たちが伝統文化に親しむ機会が増えています。これにより、伝統が生きた形で未来へと受け継がれていくことが期待されています。

祭りやイベントでの花鼓灯

瑞昌花鼓灯は、地域の祭りや重要なイベントで欠かせない存在です。特に旧暦の正月や中秋節、収穫祭などの伝統行事では、花鼓灯の舞台が設けられ、多くの観客が集まります。これらの祭りは、地域の団結や文化の誇りを示す重要な機会となっています。

祭りの際には、踊り手たちが華やかな衣装をまとい、音楽とともに花鼓灯を披露します。観客はその迫力あるパフォーマンスに魅了され、地域の歴史や伝統を肌で感じることができます。また、祭りは地域経済にも貢献し、観光客の誘致や地元産業の活性化にもつながっています。

さらに、近年では花鼓灯をテーマにした文化フェスティバルや国際交流イベントも開催されており、地域外からの注目も高まっています。これにより、瑞昌花鼓灯は地域文化の枠を超えた広がりを見せています。

子どもたちへの継承活動

瑞昌花鼓灯の未来を支えるのは、何よりも若い世代の理解と参加です。地元の教育機関や文化団体は、子どもたちを対象にしたワークショップや教室を開設し、踊りや音楽の基礎を楽しく学べる環境を整えています。これにより、伝統文化への興味を育み、自然な形で継承が進められています。

また、子どもたちが地域の祭りで実際に花鼓灯を披露する機会も設けられており、実践を通じて技術と自信を身につけています。こうした経験は、子どもたちの自己肯定感や地域への愛着を深める効果もあります。保護者や地域住民も温かく見守り、応援しています。

さらに、現代の教育技術やメディアを活用した教材の開発も進んでおり、映像やデジタルコンテンツを通じて瑞昌花鼓灯の魅力を広く伝える試みも行われています。これにより、遠方の子どもたちや海外の日本の方々にもアクセスしやすくなっています。

瑞昌花鼓灯の物語と伝説

花鼓灯にまつわる有名なエピソード

瑞昌花鼓灯には、地域の人々に語り継がれる数多くの有名なエピソードがあります。その一つに、ある昔の飢饉の際に花鼓灯の踊りが村人たちの心を一つにし、困難を乗り越える力を与えたという話があります。踊りのリズムと光が暗い時代に希望をもたらしたとされ、今でもその精神が花鼓灯の根底に息づいています。

また、ある伝説では、花鼓灯の舞踊が天から降りてきた神聖な芸能であると信じられており、踊り手は神の使いとして尊敬されてきました。この伝説は、花鼓灯が単なる娯楽ではなく、宗教的・精神的な意味合いを持つことを示しています。地域の祭りでは、この伝説を再現する演目も行われています。

さらに、歴史上の有名な人物が花鼓灯の保存に尽力したという逸話もあり、地域の英雄的存在として語り継がれています。こうしたエピソードは、花鼓灯の文化的価値を高めるとともに、地域の誇りを形成しています。

地域に伝わる昔話

瑞昌地域には、花鼓灯に関連する多くの昔話が伝わっています。例えば、ある村で悪霊が出没し村人が困っていたところ、花鼓灯の踊りによって悪霊が追い払われたという話があります。この昔話は、花鼓灯が魔除けや祈願の役割を果たしてきたことを象徴しています。

また、花鼓灯の起源を説明する神話的な物語もあり、天女が舞い降りて踊りを教えたという伝説が語られています。これにより、花鼓灯は神聖な芸術としての地位を確立し、地域の人々の敬意を集めています。こうした昔話は、祭りの際に語り継がれ、文化の一部として生き続けています。

さらに、花鼓灯を通じて家族やコミュニティの絆が強まったという心温まる物語も多く、地域の人々の生活と密接に結びついています。これらの昔話は、瑞昌花鼓灯の文化的背景を理解する上で欠かせない要素です。

花鼓灯が象徴するもの

瑞昌花鼓灯は、地域の幸福、繁栄、そして団結を象徴する文化的シンボルです。踊りの中に込められたリズムや光は、未来への希望や生命力を表現しており、地域の人々の精神的な支柱となっています。特に祭りの場では、花鼓灯が地域のアイデンティティを強く示す役割を果たしています。

また、花鼓灯は伝統と革新の融合を象徴しています。長い歴史の中で受け継がれてきた伝統的な要素と、現代的な表現や新しい技術の導入が共存し、常に進化し続ける文化としての姿を示しています。これにより、地域文化の持続可能性が保たれています。

さらに、花鼓灯は世代を超えた交流の象徴でもあります。子どもから高齢者までが一緒に踊り、歌い、楽しむことで、地域社会の結束と連帯感が深まります。こうした社会的な役割も、花鼓灯の重要な価値の一つです。

現代に生きる瑞昌花鼓灯

近年の保存活動と課題

近年、瑞昌花鼓灯の保存活動は地域政府や文化団体の主導で積極的に行われています。伝統技術の記録や専門家による指導、地域住民への普及活動が展開され、文化遺産としての価値向上に努めています。また、非物質文化遺産としての登録により、国内外からの注目も集まっています。

しかし、保存活動にはいくつかの課題も存在します。若者の都市部への流出や伝統文化への関心低下により、後継者不足が深刻化しています。また、現代の生活様式の変化により、伝統的な祭りや行事の開催が難しくなっている地域もあります。これらの問題は、文化の持続的な継承にとって大きな壁となっています。

さらに、資金不足や専門的な人材の不足も保存活動の妨げとなっています。これに対処するためには、地域社会全体の協力や国際的な支援も必要とされており、今後の取り組みが注目されています。

メディアや観光との関わり

メディアの発展により、瑞昌花鼓灯は国内外に広く紹介されるようになりました。テレビ番組やドキュメンタリー、インターネット動画などを通じて、その魅力が多くの人々に伝わり、文化的な認知度が向上しています。これにより、若い世代の関心も高まりつつあります。

観光面でも、瑞昌花鼓灯は地域の重要な観光資源となっています。花鼓灯を体験できるイベントや公演が観光プログラムに組み込まれ、多くの観光客が訪れるようになりました。これにより、地域経済の活性化にも寄与しています。観光と文化保存のバランスを保つことが今後の課題です。

また、メディアや観光の発展は、国際交流の促進にもつながっています。日本を含む海外からの訪問者が増え、文化交流イベントが開催されることで、瑞昌花鼓灯の国際的な評価も高まっています。これにより、伝統文化のグローバルな発信が可能となっています。

新しい表現やコラボレーション

現代の瑞昌花鼓灯は、伝統を尊重しつつも新しい表現やコラボレーションを積極的に取り入れています。例えば、現代音楽やダンスとの融合、マルチメディアを活用した舞台演出など、斬新な試みが行われています。これにより、若い世代や多様な観客層にアピールしています。

また、他の地域の伝統芸能や現代アートとのコラボレーションも盛んで、国際的な文化交流の場としての役割も果たしています。これにより、瑞昌花鼓灯は単なる地域文化にとどまらず、グローバルな文化現象としての可能性を広げています。

さらに、教育機関や研究機関との連携により、伝統技術の科学的な分析や保存技術の開発も進んでいます。これらの取り組みは、文化遺産の持続可能な発展に寄与し、未来への継承を支えています。

瑞昌花鼓灯を体験しよう

見学できる場所や時期

瑞昌花鼓灯は主に江西省九江市の瑞昌市内で見ることができます。特に旧正月(春節)や中秋節、収穫祭などの伝統的な祭りの期間中に、地元の広場や文化センターで公演が行われることが多いです。これらの時期は、地域全体が祝祭ムードに包まれ、花鼓灯の舞台も一層華やかになります。

また、瑞昌市の文化博物館や伝統芸能館では、定期的に花鼓灯の展示やミニ公演が開催されており、年間を通じて気軽に鑑賞することが可能です。観光客向けのガイドツアーも充実しており、専門家の解説を聞きながら鑑賞できるのも魅力の一つです。

さらに、周辺の観光地と組み合わせたプランも多く、歴史的な名所や自然景観とともに花鼓灯を楽しむことができます。訪問前に現地の観光案内所や公式ウェブサイトで最新情報を確認することをおすすめします。

体験ワークショップの紹介

瑞昌花鼓灯の魅力をより深く理解するためには、体験ワークショップへの参加が最適です。地元の文化センターや芸能団体が主催するワークショップでは、踊りの基本ステップや花鼓の打ち方を初心者向けに丁寧に指導してくれます。参加者は実際に花鼓を手に取り、踊りのリズムを体感することができます。

また、衣装の試着や小道具の使い方を学べるプログラムもあり、伝統文化を五感で楽しむことが可能です。子どもから大人まで幅広い年齢層が参加でき、家族連れやグループでの参加も歓迎されています。これにより、文化への理解と親しみが深まります。

さらに、ワークショップは日本語対応のガイドがいる場合もあり、日本からの観光客も安心して参加できます。事前予約が必要な場合が多いため、訪問前に問い合わせることをおすすめします。

日本との交流やイベント情報

瑞昌花鼓灯は日本との文化交流にも積極的に取り組んでいます。過去には日本の伝統芸能祭や国際文化交流イベントに参加し、花鼓灯の公演やワークショップを通じて日本の観客にその魅力を伝えてきました。これらの交流は両国の文化理解を深める貴重な機会となっています。

また、日本の文化団体や研究者が瑞昌を訪れ、共同で保存活動や研究プロジェクトを行うケースも増えています。これにより、技術や知識の相互交流が促進され、双方の伝統文化の発展に寄与しています。今後もこうした交流はさらに活発化する見込みです。

さらに、九江市や瑞昌市では日本との姉妹都市提携を活かし、定期的に文化交流イベントを開催しています。日本の祭りや学校での花鼓灯体験プログラムも企画されており、日本の皆様も気軽に参加できる環境が整いつつあります。

以上が、九江の瑞昌花鼓灯(ずいしょうかことう)についての詳細な紹介です。伝統の深さと現代の息吹が融合したこの文化遺産は、地域の誇りであると同時に、世界に誇るべき芸術文化です。ぜひ機会があれば、実際に現地でその魅力を体験してみてください。