中国の江南地方に位置する蘇州は、その美しい水路と豊かな文化遺産で知られています。この街は古くから文人墨客を魅了し、多くの芸術家や書家がその風土に影響を受けてきました。その中でも、東晋時代の書道の天才、王献之(おう けんし)は蘇州と深い縁を持つ人物として特に注目されています。彼の書は父・王羲之の流麗な筆致を受け継ぎつつも独自の風格を築き、蘇州の水の都の情景と文化に溶け込みながら、後世に多大な影響を与えました。本稿では、蘇州と王献之の関係を軸に、彼の人生、書道文化への貢献、そして現代に息づくその遺産について詳しく紹介します。

王献之ってどんな人?

書道界のサラブレッド、王羲之の息子として

王献之は東晋時代の著名な書家であり、書道史上に燦然と輝く王羲之の次男として生まれました。王羲之は「書聖」と称されるほどの偉大な書家であり、その血筋を受け継ぐ王献之も幼少期から書に親しみ、天賦の才を発揮しました。父の厳しい指導のもとで書の技術を磨き、書道の基礎から応用まで幅広く学びました。彼の書風は父の流麗さを踏襲しつつも、より自由で躍動感に満ちた筆致が特徴であり、書道界に新風を吹き込みました。

王献之は単なる書家にとどまらず、当時の文化人としても高い評価を受けました。彼は詩文にも優れ、文人としての教養を持ち合わせていたため、多くの知識人や政治家と交流を持ちました。こうした人脈は彼の書風にも影響を与え、より深みのある作品を生み出す土壌となりました。王献之の書は、単なる文字の美しさを超え、精神性や感情の表現としても高く評価されています。

また、王献之は家族の中でも特に感受性が豊かで、自然や人間の営みに対する洞察力に優れていました。これが彼の書に独特の温かみや躍動感をもたらし、見る者に強い印象を与えました。父・王羲之との比較で語られることも多いですが、王献之は自らの個性を確立し、書道史において欠かせない存在となっています。

伝説の書家としての足跡

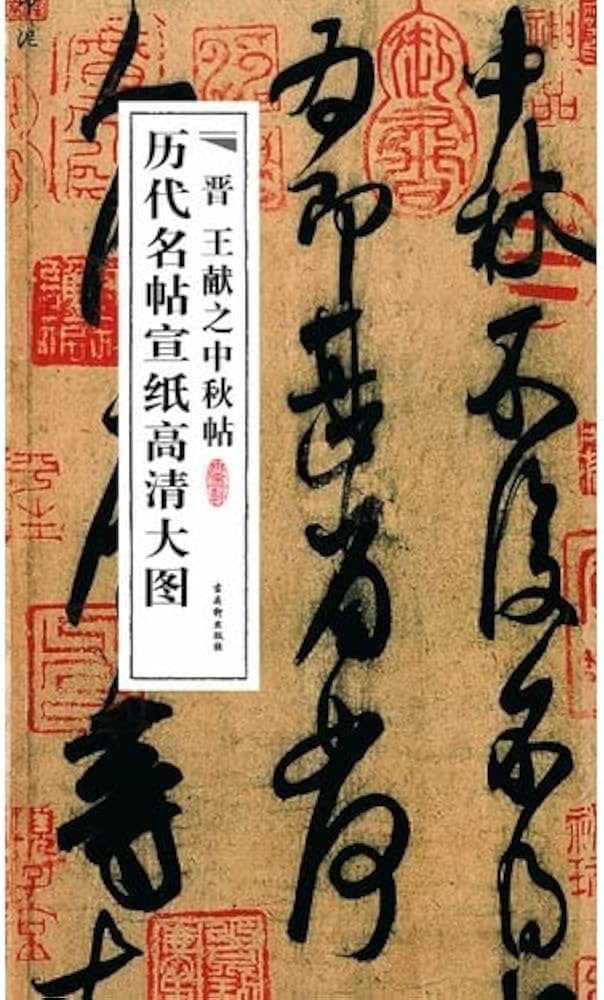

王献之は生涯を通じて数多くの書作品を残しましたが、その中でも特に有名なのが「洛神賦」や「中秋帖」などの草書作品です。これらは書道史上の名品として後世に伝えられ、多くの書家が模倣や研究の対象としています。彼の筆致は流れるような線と力強い筆圧が調和し、動きのある美しさを表現しています。

彼の書は単なる技術の高さだけでなく、精神性の高さも評価されています。書は心の表れであるという考えのもと、王献之は自らの感情や思想を筆に込めることを重視しました。そのため、彼の作品は見る者に強い感動を与え、書道を芸術の域にまで高めました。東晋時代の文化的背景もあり、王献之の書は当時の文人たちの間で高い評価を受け、彼の名声は中国全土に広がりました。

また、王献之は書道の技術だけでなく、書の理論や教育にも力を注ぎました。彼は弟子たちに対して厳しくも丁寧な指導を行い、その教えは後世の書家たちに受け継がれました。こうした教育活動も彼の伝説的な地位を確立する一因となっています。王献之の書は単なる作品としてだけでなく、書道の精神と技術の伝承者としての役割も果たしました。

蘇州との関わりの始まり

王献之と蘇州の関わりは、彼が若き日にこの地で過ごしたことに始まります。蘇州は当時、江南地方の文化の中心地として栄え、多くの文人や芸術家が集う場所でした。王献之はこの地で多くの文化人と交流を持ち、書道だけでなく詩歌や絵画など幅広い芸術に触れる機会を得ました。蘇州の豊かな自然と風土は彼の感性を刺激し、創作活動に大きな影響を与えました。

蘇州の水路や庭園、古い街並みは、王献之の書に独特の情緒をもたらしました。彼は蘇州の風景を題材にした詩文や書作品を多く残しており、これらは蘇州の文化史においても重要な位置を占めています。蘇州の人々も彼の才能を高く評価し、地元の文化活動に積極的に参加するなど、地域社会との結びつきを深めました。

さらに、蘇州は当時の政治的・文化的な交流の拠点でもあり、王献之はこの地での経験を通じて自身の書風を深化させました。蘇州での生活は彼にとって単なる居住地以上の意味を持ち、彼の芸術的成長に欠かせない重要な時期となりました。こうした背景から、王献之と蘇州の関係は単なる地理的なものを超え、文化的・精神的な結びつきとして語り継がれています。

蘇州での王献之の人生

若き日の蘇州での学びと成長

王献之が蘇州で過ごした若き日は、彼の書道家としての基盤を築く重要な時期でした。蘇州は江南文化の中心地として、多くの書道家や詩人が集い、活発な文化交流が行われていました。王献之はこの環境の中で、父・王羲之の教えを受けつつも、独自の芸術観を育んでいきました。彼は蘇州の自然や人々の暮らしに触れることで、書に込める感情や表現の幅を広げました。

蘇州の豊かな文化資源は、王献之の学びの場として理想的でした。地元の書道家や詩人との交流を通じて、彼は多様な芸術的視点を吸収しました。また、蘇州の名園や水路は彼の感性を刺激し、自然の美しさを表現する書風の形成に寄与しました。こうした経験は、後の彼の作品における繊細で流麗な筆致に反映されています。

さらに、蘇州での生活は王献之にとって単なる学びの場にとどまらず、精神的な成長の場でもありました。彼は書道を通じて自己表現の方法を模索し、内面の感情や思想を筆に託す技術を磨きました。この時期に培われた感性と技術は、彼の後の芸術活動の礎となり、蘇州との深い結びつきを生み出しました。

蘇州の文化人との交流

蘇州は古くから文化人の交流の場として知られており、王献之も多くの詩人や書家、政治家と親交を結びました。彼は蘇州の文化サロンや書道会に積極的に参加し、同時代の芸術家たちと切磋琢磨しました。こうした交流は彼の書風に新たな刺激を与え、独自の芸術世界を広げる契機となりました。

特に蘇州の詩人たちとの交流は、王献之の書に詩的な要素を取り入れるきっかけとなりました。彼は詩文と書を融合させることで、文字の美しさだけでなく、言葉の意味や感情をも表現することに成功しました。これにより、彼の作品は単なる書の域を超え、文学的価値も高まりました。

また、蘇州の政治家や学者との関係も王献之の活動に影響を与えました。彼は政治的な動きや社会情勢にも関心を持ち、それらを反映した作品を制作しました。こうした多方面の交流は、王献之が単なる書家ではなく、当時の文化を代表する知識人としての地位を確立する一助となりました。

蘇州の自然と王献之の創作活動

蘇州の美しい自然環境は、王献之の創作活動に大きなインスピレーションを与えました。蘇州の水路や庭園、四季折々の風景は、彼の筆に繊細な表現をもたらし、作品に豊かな情緒を加えました。特に蘇州の水の流れや柳の揺れは、彼の草書の流麗な線に象徴的に表れています。

彼は蘇州の自然を題材にした詩文を多く残しており、それらは書と詩の融合として高く評価されています。自然の美しさを讃えるだけでなく、そこに人間の感情や人生観を織り交ぜることで、作品に深い意味を持たせました。こうした創作は蘇州の風土と王献之の感性が見事に調和した例といえます。

さらに、蘇州の自然環境は彼の精神的な安らぎの場でもありました。忙しい政治活動や文化交流の合間に、彼は蘇州の庭園や水辺で筆を執り、心を落ち着ける時間を持ちました。こうした時間が彼の創作意欲を高め、より豊かな表現を可能にしたのです。蘇州の自然は、王献之の芸術人生に欠かせないパートナーであったと言えるでしょう。

王献之と蘇州の書道文化

蘇州が育んだ書道の伝統

蘇州は古代から書道文化の発展に寄与してきた都市であり、多くの名家や書道流派がこの地で花開きました。東晋時代にはすでに書道が盛んで、王献之もその伝統の中で育ちました。蘇州の書道は繊細で優雅な筆致を特徴とし、江南の風土と調和した独特の美学を形成しています。

この地域の書道文化は、単に技術の伝承にとどまらず、書を通じた精神修養や文化交流の場としても機能しました。蘇州の書道家たちは詩歌や絵画とも密接に関わり、総合的な芸術文化を築き上げました。王献之はこうした環境の中で、書道の伝統を受け継ぎつつも革新を試み、蘇州の書道文化に新たな息吹を吹き込みました。

また、蘇州の書道文化は後世にも大きな影響を与え、宋代以降の書家たちに多大なインスピレーションを与えました。王献之の作品や思想は蘇州の書道教育の基盤となり、地域の文化的アイデンティティの一部として今も大切にされています。蘇州は書道の聖地の一つとして、その歴史的価値を誇っています。

王献之の作品と蘇州の風景

王献之の書作品には、蘇州の風景や自然が色濃く反映されています。彼は蘇州の水路や庭園、四季の移ろいを題材にした詩文を書にしたため、その筆致には蘇州の情緒が宿っています。特に草書の流麗な線は、蘇州の穏やかな水の流れや柳の枝の揺れを彷彿とさせ、見る者に江南の風景を想起させます。

彼の作品には蘇州の名所を詠んだ詩句も多く、これらは書と詩の融合として高く評価されています。例えば、蘇州の名園「拙政園」や「留園」を題材にした作品は、自然美と人文美が調和した蘇州の魅力を伝えています。こうした作品は蘇州の文化遺産としても重要であり、地域の歴史と芸術の結びつきを示しています。

さらに、王献之は蘇州の風景を通じて書の表現力を拡大しました。単なる文字の美しさだけでなく、風景の情緒や季節感を筆に込めることで、書に物語性や詩情を与えました。これにより、彼の作品は単なる書道作品を超え、蘇州の文化的象徴としての価値を持つに至りました。

書道を通じた蘇州の人々とのつながり

王献之は書道を媒介として蘇州の人々と深い交流を築きました。彼の書は単なる芸術作品としてだけでなく、文化的なコミュニケーションの手段として機能し、多くの蘇州の文化人や市民に愛されました。書を通じて彼は蘇州の人々の心に触れ、地域社会との結びつきを強めました。

蘇州では王献之の書を鑑賞し、模倣し、学ぶことが盛んに行われました。彼の書風は多くの弟子や後進の書家に影響を与え、蘇州の書道伝統の発展に寄与しました。書道教室や文化サロンでは、彼の技術や精神が語り継がれ、地域の文化教育の一環として重要視されました。

また、王献之の書は蘇州の祭礼や文化行事でも用いられ、地域の文化的アイデンティティの象徴となりました。彼の作品は蘇州の人々にとって誇りであり、書道を通じて地域の歴史や伝統を次世代に伝える役割を果たしました。こうしたつながりは現代に至るまで続いています。

王献之の逸話と蘇州の伝説

蘇州で語り継がれる王献之のエピソード

蘇州には王献之にまつわる多くの逸話が伝わっています。その一つに、彼が蘇州の水辺で筆を洗いながら詩を詠んだという話があります。水の流れと筆の動きが一体となり、彼の書に独特のリズムが生まれたとされ、地元の人々はこの話を通じて王献之の書の神秘性を感じています。

また、王献之が蘇州の文化人たちと夜通し書道や詩歌を楽しんだという伝説もあります。彼の自由奔放な性格と卓越した技術は、多くの人々を魅了し、蘇州の文化的な夜を彩ったと語り継がれています。こうした交流は蘇州の文化的活力の源泉ともなりました。

さらに、王献之が蘇州のある名園で書を揮毫した際、その筆跡があまりにも美しく、庭園の景色と調和してまるで生きているかのように見えたという逸話もあります。この話は蘇州の人々にとって、王献之の書が単なる文字を超えた芸術であることを象徴しています。

王献之と蘇州の名所にまつわる物語

蘇州の名園や古刹には、王献之に関連する伝説が数多く残されています。例えば、拙政園には彼が訪れた際に詠んだ詩が刻まれており、その詩句は園内の風景と見事に調和しています。訪れる人々はその詩と景色を通じて、王献之の感性に触れることができます。

また、蘇州の古い橋や水路にも王献之の足跡が伝えられています。彼がこの地で筆を執り、水の流れを見つめながら書を創作したという話は、蘇州の風土と彼の芸術が密接に結びついていることを示しています。こうした場所は今も多くの観光客や書道愛好家が訪れるスポットとなっています。

さらに、蘇州の寺院には王献之が書いたとされる扁額や碑文が残されており、これらは地域の文化財として大切に保存されています。これらの遺物は彼の芸術的な足跡を物語る貴重な証拠であり、蘇州の歴史と文化の一部として継承されています。

王献之の人柄と蘇州の人々の記憶

王献之はその卓越した書の才能だけでなく、人柄の良さでも蘇州の人々に愛されました。彼は謙虚で親しみやすく、地域の人々と積極的に交流を持ちました。多くの蘇州の文化人が彼の温厚な性格やユーモアを語り継ぎ、彼の人間性が作品にも表れていると評価しています。

また、王献之は蘇州の市民生活にも深く関わり、社会的な活動にも参加しました。彼の書は単なる芸術作品としてだけでなく、地域の人々の生活や心の支えとしても機能しました。蘇州の人々は彼を単なる歴史上の人物としてではなく、身近な文化の担い手として記憶しています。

さらに、王献之の死後も蘇州では彼を偲ぶ行事や祭礼が行われ、彼の精神が地域文化の中で生き続けています。こうした記憶は蘇州の文化的アイデンティティの一部となり、現代の蘇州人にとっても誇りとなっています。

現代蘇州に息づく王献之の影響

蘇州の書道教育と王献之の精神

現代の蘇州では、王献之の書道精神が教育現場で大切にされています。多くの書道教室や学校で彼の作品や技法が教材として用いられ、若い世代に書道の魅力と伝統を伝えています。王献之の自由で躍動感あふれる筆致は、現代の書道家たちにも大きな影響を与えています。

また、蘇州の文化機関や書道協会は、王献之の精神を継承するための展覧会や講座を定期的に開催しています。これにより、地域の書道文化が活性化し、伝統と革新が融合した新たな芸術表現が生まれています。王献之の名前は蘇州の書道文化の象徴として広く知られています。

さらに、蘇州の学校教育では、書道を通じて集中力や表現力を養うことが重視されており、王献之の作品はその教材として理想的とされています。彼の書は技術だけでなく、精神性や美意識の教育にも役立っており、蘇州の文化教育の重要な柱となっています。

王献之ゆかりの地を訪ねて

蘇州には王献之ゆかりの史跡や記念館が点在しており、多くの観光客や書道愛好家が訪れます。彼が暮らした邸宅跡や、彼の書が展示されている博物館は、彼の生涯と芸術を身近に感じられる場所として人気です。これらの施設では、彼の書道作品の展示だけでなく、書道体験や講演会も開催されています。

また、蘇州の名園や歴史的建造物も王献之の足跡をたどるスポットとして知られています。拙政園や留園などでは、彼の詩句や書が紹介されており、訪れる人々は蘇州の美しい風景とともに彼の芸術世界に浸ることができます。こうした観光資源は蘇州の文化振興にも寄与しています。

さらに、蘇州の地元ガイドや文化ツアーでは、王献之にまつわるエピソードを交えた解説が行われ、訪問者に深い理解を促しています。これにより、王献之の歴史的価値と蘇州の文化的魅力が広く伝えられています。

蘇州の現代アートと王献之の遺産

現代の蘇州では、王献之の書道遺産が現代アートの分野でも活かされています。多くの現代アーティストが彼の筆致や精神性を取り入れ、新しい表現方法を模索しています。書道と現代美術の融合は、蘇州の文化シーンに新たな活力をもたらしています。

また、蘇州のギャラリーやアートイベントでは、王献之をテーマにした展示やパフォーマンスが行われ、伝統と現代の対話が展開されています。これにより、若い世代にも書道文化の魅力が伝わり、地域文化の継承と革新が促進されています。

さらに、デジタル技術を活用した書道作品の制作や展示も盛んであり、王献之の筆致をデジタルで再現する試みも行われています。こうした新しいアプローチは、蘇州の文化遺産を未来へつなぐ重要な役割を果たしています。

王献之と蘇州をめぐる小さな発見

蘇州の街角に残る王献之の痕跡

蘇州の街を歩くと、至る所に王献之の影響を感じることができます。古い石碑や壁画、路地の看板などに彼の書風を模した文字が見られ、地域の人々が彼の文化を日常生活に取り入れている様子がうかがえます。これらは蘇州の文化的アイデンティティの一部として大切に保存されています。

また、蘇州の伝統工芸品や土産物にも王献之の書体をモチーフにしたデザインが用いられており、観光客にも人気です。こうした小さな痕跡は、彼の存在が蘇州の文化に深く根付いていることを示しています。街角のカフェや書店でも、彼の名前や作品にちなんだイベントが開催されることがあります。

さらに、蘇州の学校や地域コミュニティでは、王献之の書を学ぶワークショップや展示が行われ、地域住民が彼の文化遺産を身近に感じられる工夫がなされています。これらの活動は蘇州の文化活性化に寄与し、王献之の影響力を現代に伝えています。

王献之をテーマにした蘇州のイベント

蘇州では毎年、王献之をテーマにした書道展や文化祭が開催されています。これらのイベントでは、彼の作品の展示だけでなく、書道パフォーマンスや講演会、ワークショップなど多彩なプログラムが用意され、多くの参加者が書道の魅力を体験しています。特に若い世代の参加が増えており、伝統文化の継承に貢献しています。

また、蘇州の文化センターや博物館では、王献之の生涯や作品を紹介する特別展が定期的に開催され、地域住民や観光客に彼の偉大さを伝えています。これらの催しは蘇州の文化振興の一環として重要な役割を果たしています。

さらに、国際的な文化交流の場としても、王献之をテーマにしたイベントが企画されることがあります。これにより、蘇州の文化が世界に発信され、書道を通じた国際交流が促進されています。

日本と蘇州、王献之を通じた文化交流

王献之の書は日本の書道界にも大きな影響を与えており、蘇州と日本の文化交流の架け橋となっています。日本の書家や研究者は彼の作品を研究し、蘇州を訪れてその足跡をたどることが多くあります。こうした交流は両国の文化理解を深める重要な機会となっています。

また、蘇州では日本との共同企画による書道展や交流イベントが開催され、王献之の書を通じて両国の文化的なつながりが強化されています。これらの活動は伝統文化の国際的な発展に寄与し、蘇州の文化的地位を高めています。

さらに、日本の書道教育機関と蘇州の文化施設が連携し、王献之の書道精神を共有するプログラムも実施されています。これにより、若い世代の文化交流が促進され、未来の書道文化の発展につながっています。

参考リンク

以上、蘇州と王献之の深い関係を通じて、書道文化の歴史と現代への影響を紹介しました。蘇州の美しい風景と豊かな文化が、書の天才・王献之の芸術を育み、今もなおその精神は息づいています。日本の読者の皆様にも、ぜひ蘇州の地を訪れ、王献之の足跡を感じていただければ幸いです。