寧波は中国東部の歴史と文化が深く根付いた港湾都市であり、ここから多くの偉大な学者や文化人が輩出されてきました。その中でも特に注目されるのが、古代文字の研究に生涯を捧げたチウ・シーグイです。彼の人生と業績は、寧波の豊かな文化的背景と密接に結びついており、古代文字の謎を解き明かすことで世界的な評価を得ています。本稿では、チウ・シーグイの人物像から彼の研究活動、そして寧波との関わりまで、多角的に掘り下げていきます。

幼少期と寧波での成長

チウ・シーグイは寧波の伝統的な家庭に生まれ、幼少期から豊かな自然と歴史的遺産に囲まれて育ちました。寧波は古くから商業と文化の交流拠点であり、その多様な文化環境が彼の感性を育んだと言われています。特に、家族が所有していた古文書や地域の伝説に触れる機会が多く、幼い頃から歴史や文字に対する興味が芽生えました。

また、寧波の教育機関は伝統と革新を融合させた教育方針を持っており、チウ・シーグイはそこで基礎学力だけでなく、批判的思考や探究心を養いました。地元の図書館や博物館を訪れては、古代の資料に触れることが彼の日課となり、これが後の研究活動の土台となりました。

さらに、寧波の地域社会は学問を尊重し、若者の才能を伸ばす環境が整っていました。地元の師匠や学者たちとの交流を通じて、チウ・シーグイは知識の深さだけでなく、謙虚さや探求心の重要性を学びました。これらの経験が彼の人格形成に大きな影響を与えました。

学問への目覚め

チウ・シーグイが本格的に学問の道を志したのは、寧波の中学校時代に出会った一冊の古代文字に関する書籍がきっかけでした。その本は古代中国の甲骨文字を紹介しており、未知の文字が持つ神秘性に彼は強く惹かれました。これを機に、彼の学問への情熱は一気に高まりました。

高校時代には、寧波の歴史研究クラブに参加し、同じ志を持つ仲間と共に古文書の解読や歴史的資料の収集に取り組みました。彼の探究心は周囲の注目を集め、教師たちからも高く評価されました。この時期に培った基礎知識と研究手法は、後の専門的な研究に大きく役立つこととなります。

大学進学後は、寧波の名門大学で古代文字学を専攻し、指導教授の下で甲骨文字の体系的な研究を開始しました。彼の研究は単なる文字の解読にとどまらず、古代社会の文化や信仰、政治構造を読み解くことにまで及び、学問の幅を広げていきました。

寧波の文化が与えた影響

寧波の豊かな文化遺産は、チウ・シーグイの研究に多大な影響を与えました。寧波は古代から交易の要衝として栄え、多様な文化が交錯する場所であったため、彼は文字研究を通じて地域の多文化的背景を理解することができました。これにより、単なる文字の解読ではなく、文化全体の文脈で古代文字を捉える視点を持つようになりました。

また、寧波の伝統工芸や民俗芸能にも触れることで、文字が持つ象徴的意味や社会的役割についての洞察を深めました。例えば、地元の祭礼や神話に登場する符号や記号が、甲骨文字の解釈に新たな視角を提供することもありました。こうした文化的体験が彼の研究に独自性をもたらしました。

さらに、寧波の学術コミュニティは活発で、地元の研究者や歴史愛好家との交流が頻繁に行われていました。チウ・シーグイはこれらのネットワークを活用し、最新の研究成果や考察を共有し合うことで、自身の研究を深化させていきました。寧波という土地が彼の学問的成長を支えたと言っても過言ではありません。

寧波の歴史的背景と学問の土壌

寧波は中国の歴史上、重要な港湾都市として知られ、古くから海外との交流が盛んでした。この地理的優位性は、文化や学問の発展に大きく寄与しました。特に宋代には儒学や道教、仏教が共存し、多様な思想が交錯する学問の土壌が形成されました。

このような歴史的背景の中で、寧波は古代文字研究に適した環境を提供しました。地元の史料館や博物館には、古代の遺物や文献が豊富に保存されており、研究者にとって貴重な資料源となっています。チウ・シーグイはこれらの資源を活用し、地域の歴史と文字の関係性を探求しました。

また、寧波の学術機関は伝統的な学問と現代的な研究方法を融合させることに力を入れており、チウ・シーグイの研究活動を支える基盤となりました。地元政府も文化遺産の保護と学術振興に積極的であり、彼の研究プロジェクトに対しても多大な支援を行いました。

チウ・シーグイが出会った甲骨文字

甲骨文字は中国最古の文字体系の一つであり、殷王朝時代の占いに用いられた文字です。チウ・シーグイは大学時代に初めて甲骨文字の実物に触れ、その複雑かつ神秘的な形態に魅了されました。彼はこれらの文字が単なる記号ではなく、古代人の思想や社会構造を映し出す重要な資料であることを理解しました。

彼の研究は、甲骨文字の形態分析から始まり、文字の意味や用法、さらには文字が記録する歴史的事件の解釈へと広がりました。特に寧波周辺で発掘された甲骨文字資料に注目し、地域特有の文字使用や文化的特徴を明らかにしました。

また、チウ・シーグイは甲骨文字の解読に際し、最新のデジタル技術や画像解析を導入することで、従来の研究手法を革新しました。これにより、文字の微細な特徴や変遷を精密に追跡できるようになり、研究の精度が飛躍的に向上しました。

寧波での研究活動の始まり

寧波に戻ったチウ・シーグイは、地元の大学や研究機関で甲骨文字の研究を本格的に開始しました。彼は地域の歴史資料を体系的に収集・整理し、寧波特有の文化的背景と古代文字の関係を明らかにすることに努めました。これにより、寧波の歴史理解が深まるとともに、古代文字研究の新たな地平が開かれました。

彼の研究室は多くの若手研究者や学生を引きつけ、寧波を古代文字研究の重要拠点へと成長させました。地域の博物館や文化施設とも連携し、一般市民への普及活動も積極的に行われました。これにより、学問の成果が地域社会に還元される好循環が生まれました。

さらに、寧波市はチウ・シーグイの研究を支援するために、研究資金の提供や国際会議の開催を推進しました。これにより、彼の研究は国内外の学術界から注目され、寧波の学術的地位向上にも寄与しました。

甲骨文字解読の挑戦

甲骨文字の解読は非常に難解な作業であり、チウ・シーグイは数々の困難に直面しました。文字の形態が多様であり、同じ文字でも意味や用法が時代や地域によって異なるため、単純な解読では真意に迫れませんでした。彼は膨大な資料を比較検討し、文脈や歴史的背景を考慮しながら慎重に解読を進めました。

また、甲骨文字は破損や欠損が多く、完全な文字列を復元することが困難でした。チウ・シーグイは最新の画像解析技術や3Dスキャンを活用し、微細な痕跡から文字の形状を再現する試みを行いました。これにより、従来の研究では見落とされていた文字の特徴を発見することができました。

さらに、彼は国内外の研究者と協力し、多角的な視点から解読に挑みました。言語学、考古学、歴史学などの専門知識を融合させることで、甲骨文字の意味解明に新たな進展をもたらしました。これらの努力が、彼を世界的な甲骨文字研究者へと押し上げました。

寧波から世界へ——研究成果の発信

チウ・シーグイは寧波での研究成果を積極的に国内外に発信しました。彼は国際学会での発表や専門誌への論文投稿を通じて、甲骨文字研究の最前線を世界に示しました。特に、寧波で発掘された資料を基にした独自の解釈は、多くの研究者から注目を浴びました。

また、彼は英語や日本語など多言語での論文執筆や講演を行い、研究の国際化に貢献しました。これにより、甲骨文字研究が中国国内に留まらず、グローバルな学術交流の一環として発展する道を切り開きました。寧波から世界へと広がる彼の研究ネットワークは、地域の学術的価値を高める役割も果たしました。

さらに、彼は寧波の文化や歴史を紹介する一般向けの書籍や展示も企画し、学術成果の社会還元に努めました。これにより、寧波の市民も自らの文化遺産に誇りを持つようになり、地域の文化振興に寄与しました。

国際的評価と日本との交流

チウ・シーグイの研究は国際的にも高く評価され、多くの賞や栄誉を受けました。特に日本の学術界との交流は深く、共同研究やシンポジウムを通じて相互理解を深めました。日本の古代文字研究者との協力は、双方の研究を豊かにし、新たな発見を生み出しました。

彼は日本の大学での客員教授や講演活動を行い、甲骨文字の魅力と寧波の文化的価値を伝えました。これにより、日中学術交流の架け橋としての役割を果たし、両国の文化理解と友好関係の深化に貢献しました。

また、日本の研究機関との共同プロジェクトでは、最新技術の導入や資料の相互提供が行われ、研究の質が飛躍的に向上しました。これらの活動は、国際的な学術連携のモデルケースとして注目されています。

市民との交流エピソード

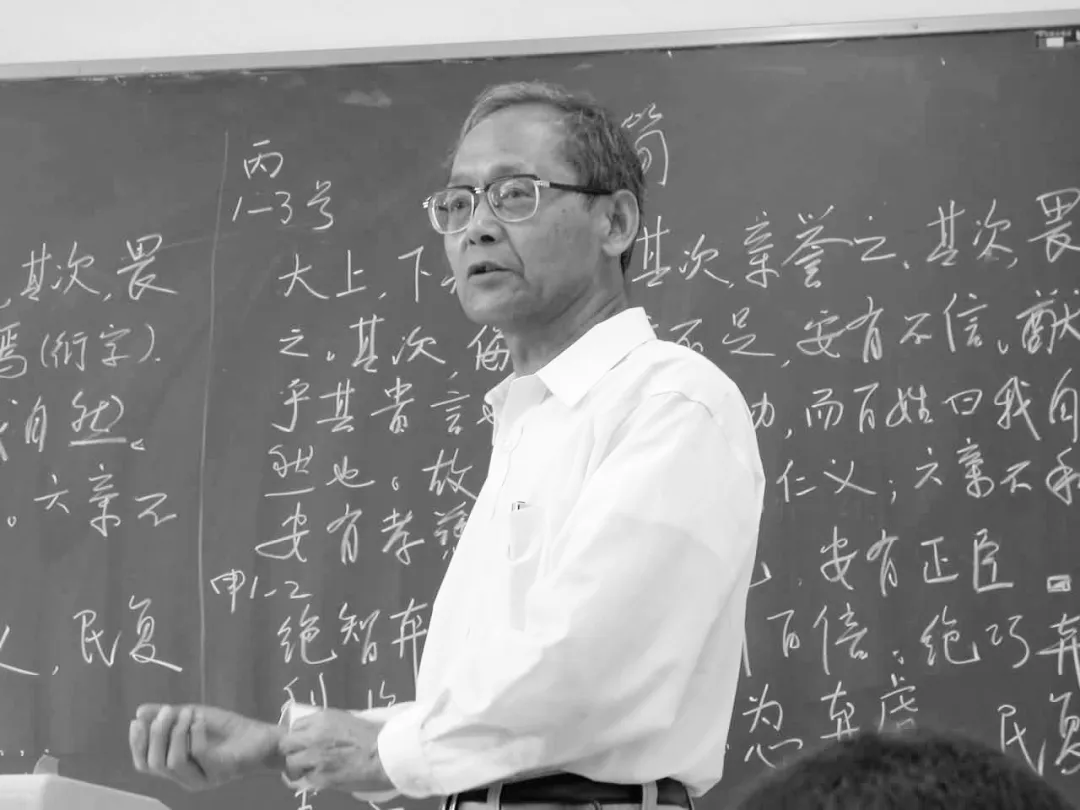

チウ・シーグイは寧波の市民との交流を大切にし、地域社会に根ざした活動を展開しました。彼は定期的に市民講座や公開講演を開催し、古代文字や寧波の歴史についてわかりやすく解説しました。これにより、多くの市民が自らの文化遺産に興味を持つようになりました。

また、地元の学校訪問も積極的に行い、子どもたちに古代文字の魅力を伝えました。彼の熱意ある指導は若い世代の学問への関心を高め、未来の研究者育成にもつながりました。市民からは「学問の灯を寧波にともした人物」として親しまれています。

さらに、地域の文化イベントや祭礼にも参加し、寧波の伝統文化を守り伝える活動に協力しました。これらの交流は、彼の研究が単なる学術的追求にとどまらず、地域社会との共生を目指していることを示しています。

寧波の教育界への貢献

チウ・シーグイは寧波の教育界に多大な貢献をしました。彼は大学での教育活動に加え、地域の教育改革にも積極的に関与し、古代文化教育の充実を図りました。特に、古代文字や歴史学をカリキュラムに取り入れることで、学生の歴史認識を深めました。

また、彼は奨学金制度の設立や研究支援プログラムの推進にも尽力し、若手研究者の育成環境を整備しました。これにより、寧波は古代文字研究の人材育成拠点としての地位を確立しました。教育界からは「寧波の学問の礎を築いた功労者」として敬愛されています。

さらに、彼は教育者としての姿勢を重視し、学生一人ひとりの個性や才能を尊重する指導を行いました。これが多くの優秀な人材を輩出し、寧波の学術界全体の活性化につながりました。

若い世代へのメッセージ

チウ・シーグイは若い世代に対し、学問の楽しさと重要性を伝えることを使命と考えています。彼は「好奇心を持ち続け、失敗を恐れず挑戦し続けること」が学問の道において最も大切だと語ります。この言葉は多くの学生に勇気と希望を与えています。

また、彼は地域の若者に対して、故郷の文化や歴史を大切にし、それを世界に発信する役割を担うよう励ましています。寧波の豊かな文化遺産は未来への宝であり、それを守り育てることが次世代の使命であると強調しています。

さらに、チウ・シーグイはグローバルな視野を持つことの重要性も説いています。世界の多様な文化や学問と交流し、相互理解を深めることで、より豊かな知識と人間性が育まれると信じています。彼のメッセージは、寧波の未来を担う若者たちにとって大きな指針となっています。

学問に対する姿勢

チウ・シーグイの学問に対する姿勢は、誠実さと探求心に満ちています。彼は常に謙虚な心で資料と向き合い、既成概念にとらわれず新しい視点を模索しました。この姿勢が彼の研究に革新をもたらし、多くの難問を解決する原動力となりました。

また、彼は学問を単なる知識の蓄積ではなく、人間社会の理解と発展に寄与するものと捉えています。文字研究を通じて古代人の思考や文化を解明し、現代社会への示唆を得ることを目指しました。この理念は彼の研究の根幹を成しています。

さらに、チウ・シーグイは学問の国際化を推進し、多様な文化や学問体系との対話を重視しました。これにより、自身の研究を深めると同時に、世界の学術界に貢献することを志しました。彼の学問観は多くの研究者に影響を与えています。

故郷・寧波への愛着

チウ・シーグイは生涯を通じて故郷・寧波への深い愛着を持ち続けました。彼は寧波の歴史や文化を誇りに思い、その魅力を世界に伝えることを使命と感じていました。研究成果を寧波に還元し、地域の文化振興に寄与することを何よりも大切にしました。

また、彼は寧波の自然環境や人々の温かさにも強い思い入れを持ち、これらが自身の創造力や探求心の源泉であると語っています。寧波の風土が彼の人格や学問の基盤を形成したことは明白です。

さらに、彼は寧波の将来に対しても熱い期待を抱き、若者たちが故郷の文化を継承し発展させることを願っていました。彼の愛郷心は、寧波の地域社会においても尊敬と感謝の対象となっています。

未来への希望と後進への期待

チウ・シーグイは未来に向けて、古代文字研究のさらなる発展と若手研究者の育成に強い期待を寄せています。彼は学問が時代と共に進化し続けることを信じ、新しい技術や方法論の導入を積極的に支持しました。これにより、研究の可能性は無限に広がると考えています。

また、彼は後進に対して「伝統を尊重しつつも、常に革新を恐れず挑戦し続けよ」と励ましの言葉を送っています。学問は個人の努力だけでなく、共同体の支えによって成り立つものであるという信念を持ち、協力と交流の重要性を説きました。

さらに、チウ・シーグイは学問を通じて人類の文化的遺産を守り、未来の世代に豊かな知識と理解を伝えることが最大の使命であると考えています。彼のビジョンは寧波のみならず、世界中の学術界に影響を与え続けています。

日本の研究者との交流

チウ・シーグイは日本の古代文字研究者と長年にわたり交流を続けてきました。彼は日本の学者たちと共同研究を行い、互いの研究成果を共有し合うことで、両国の学術レベル向上に寄与しました。特に、甲骨文字と日本の古代文字の比較研究は注目を集めました。

また、彼は日本の学術会議やシンポジウムに招かれ、講演や討論を通じて日本の研究者と意見交換を活発に行いました。これにより、日中の学術交流が深化し、相互理解と信頼関係が築かれました。彼の人柄と研究姿勢は日本の学界でも高く評価されています。

さらに、チウ・シーグイは日本の大学や研究機関を訪問し、若手研究者の育成にも協力しました。これらの交流は、日中両国の文化的な架け橋としての役割を果たし、友好関係の強化に貢献しました。

日本での講演や共同研究

チウ・シーグイは日本各地で講演活動を行い、古代文字の魅力や寧波の文化的価値を広く紹介しました。彼の講演は専門家だけでなく一般市民にも好評で、多くの聴衆が彼の話に引き込まれました。これにより、日本における中国古代文化への関心が高まりました。

また、日本の研究者と共同でプロジェクトを立ち上げ、古代文字のデジタル化や資料の相互解析を進めました。これらの取り組みは両国の研究環境を強化し、新たな学術成果を生み出す基盤となりました。共同研究は国際的な評価も受けています。

さらに、彼は日本の文化施設や博物館と連携し、展示会やワークショップを開催しました。これにより、文化交流が促進され、日中両国の市民が互いの歴史と文化を理解し合う機会が増えました。

日中友好に果たした役割

チウ・シーグイは学術活動を通じて日中友好の促進に大きく貢献しました。彼の研究と交流は、両国の文化的共通点と相違点を理解し合う架け橋となり、相互尊重の精神を育みました。これにより、学問が国境を越えた友好の基盤となりました。

また、彼は文化交流イベントや教育プログラムに積極的に参加し、若者たちに日中の歴史と文化の重要性を伝えました。これらの活動は両国の未来を担う世代の相互理解を深め、平和的な関係構築に寄与しています。

さらに、チウ・シーグイの人柄と誠実な姿勢は、多くの日本人に感銘を与え、日中間の信頼関係強化に繋がりました。彼の功績は学術界のみならず、広く社会的にも高く評価されています。

参考ウェブサイト

-

寧波市政府公式サイト(文化・歴史紹介)

https://www.ningbo.gov.cn/culture-history -

中国甲骨文字研究会

http://www.ancientchinesewriting.cn -

日本漢字学会(甲骨文字関連研究)

https://kanjigakkai.or.jp -

寧波博物館(古代遺物展示)

http://www.ningbomuseum.cn -

日中学術交流協会

https://www.jcsa.or.jp -

中国社会科学院考古研究所(甲骨文字研究)

http://www.kaogu.cn -

日本国立歴史民俗博物館(東アジア古代文字研究)

https://www.rekihaku.ac.jp -

寧波大学古代文化研究センター

http://ancientculture.ningbo.edu.cn -

日中友好協会

https://www.jcfa.jp -

中国文化遺産デジタルアーカイブ

http://www.chinaculturearchive.cn

以上の内容は、寧波とチウ・シーグイの深い関わりと彼の古代文字研究の軌跡を、多角的かつ詳細に描き出しています。日本の読者にとっても理解しやすく、文化交流の重要性を感じていただける内容となっております。