イギリス軍がラサに侵攻し、「ラサ条約」締結、西蔵の情勢に影響(1904年)に関する事件は、20世紀初頭のアジアにおける大きな国際的な動きの一つであり、西蔵(チベット)の歴史と国際関係に深い影響を与えました。この事件は、イギリスの植民地政策と清朝の西蔵統治の脆弱さ、そしてチベットの独自性が交錯した複雑な背景の中で起こりました。以下では、その背景から経緯、条約の内容、影響、エピソード、現代的な視点、そして現在のラサとのつながりまで、詳しく解説していきます。

事件の背景を知ろう

19世紀末の西蔵と周辺国の関係

19世紀末の西蔵は、地理的にインド、ネパール、中国(清朝)と接する重要な地域でした。西蔵は伝統的にチベット仏教の中心地であり、宗教的な自治を保ちながらも、清朝の名目上の支配下にありました。しかし、実際の統治は非常に限定的で、地方のラマ僧や貴族が実質的な権力を握っていました。周辺国との関係は複雑で、特にイギリスが支配するインドとの国境問題が緊張を生んでいました。

この時期、西蔵は外部からの影響を受けやすい状況にありました。清朝の中央政府は内政問題に追われ、西蔵への直接的な介入は限られていました。そのため、西蔵はある程度の独立性を保っていたものの、国際的な政治の波に翻弄されることとなります。周辺諸国は、西蔵の戦略的価値を認識し、影響力を拡大しようと動いていました。

イギリスのインド支配とその野心

イギリスは19世紀後半、インドを植民地として支配し、その北方に位置する西蔵を重要な戦略地域と見なしていました。イギリスはロシア帝国の中央アジア進出を警戒し、「グレートゲーム」と呼ばれる勢力争いの中で、西蔵を自国の勢力圏に取り込もうとしました。特に、イギリスは西蔵を通じて中国やロシアへの影響力を強化し、インドの防衛線を確保することを目指していました。

この野心は、イギリスの外交政策や軍事行動に反映されました。イギリスは西蔵との外交交渉を試みる一方で、軍事的圧力も辞さない姿勢を示しました。1903年から1904年にかけて、イギリスは軍隊を派遣し、ラサへの進軍を開始します。これは単なる軍事行動にとどまらず、イギリスの帝国戦略の一環として位置付けられていました。

清朝の西蔵統治の実態

清朝は名目上、西蔵を属領とし、ダライ・ラマを通じて間接的に統治していました。しかし、19世紀末の清朝は内外の問題に直面し、西蔵に対する実効支配は非常に弱体化していました。中央政府から派遣される官吏は限られ、地方の実力者が実質的な支配を行っていたのが実情です。

また、清朝は西蔵の宗教的権威を尊重しつつも、軍事的・行政的な介入を控えていました。これにより、西蔵は半独立的な状態を維持し、外部勢力の介入を防ぐことが難しくなっていました。清朝の統治の脆弱さは、イギリスの軍事行動を招く一因となり、西蔵の国際的な地位を不安定にしました。

イギリス軍のラサ侵攻、その経緯

軍事行動の発端と進軍ルート

イギリス軍のラサ侵攻は、1903年に始まりました。イギリスは、ロシアの中央アジア進出に対抗し、西蔵を自国の勢力圏に組み込むため、軍事行動を決定しました。軍隊はインド北部から出発し、険しいヒマラヤ山脈を越えてラサを目指しました。進軍ルートは、ネパールを経由し、標高の高い山岳地帯を通る過酷なものでした。

この進軍は、単なる軍事行動ではなく、外交的な圧力を伴うものでした。イギリス軍は現地の補給線や地形に苦労しながらも、組織的な作戦を展開しました。進軍中には、現地の部族やチベットの守備隊との小規模な戦闘も発生し、軍事的緊張が高まりました。

ラサ到達までの戦闘と現地の反応

イギリス軍がラサに到達するまでには、いくつかの激しい戦闘がありました。特に、チベット側の守備隊は激しく抵抗し、イギリス軍の進軍を阻止しようとしました。しかし、イギリス軍の装備と組織力が勝り、徐々に前進を続けました。現地の民衆は、外部からの軍隊の侵入に戸惑いと恐怖を感じていました。

ラサ市内に近づくにつれて、緊張は一層高まりました。チベットの宗教指導者や貴族たちは、イギリス軍の侵攻に対して複雑な感情を抱き、抵抗と交渉の間で揺れ動きました。市民の間では、戦争の影響を懸念する声が広がり、社会不安が増大しました。

チベット側の抵抗と民衆の動き

チベット側はイギリス軍に対して武力での抵抗を試みましたが、装備や兵力の差は大きく、効果的な防衛は困難でした。ダライ・ラマ13世をはじめとする宗教指導者は、民衆の士気を高めるために宗教的な儀式や説教を行い、抵抗の意志を示しました。しかし、軍事的な力不足は明らかでした。

民衆の間では、イギリス軍の侵攻に対する恐怖と混乱が広がりました。一部の地域では避難や逃亡が相次ぎ、社会的な混乱が生じました。一方で、イギリス軍の進軍に対して協力的な勢力も現れ、複雑な社会状況が形成されました。

「ラサ条約」ってどんな内容?

条約締結の舞台裏

1904年、イギリス軍はラサに到達し、ダライ・ラマ13世の代理人と交渉を開始しました。交渉は緊迫した雰囲気の中で行われ、イギリスの軍事的優位が交渉の背景にありました。条約締結は、イギリスの戦略的勝利を象徴するものであり、チベットの主権問題に新たな局面をもたらしました。

交渉過程では、イギリス側は西蔵の貿易権拡大や軍事的影響力の確保を求め、チベット側は主権の維持と平和的解決を望みました。最終的に、双方の妥協の結果として「ラサ条約」が締結されましたが、その内容はチベットにとって厳しいものでした。

条約の主な条項とその意味

「ラサ条約」の主な条項には、イギリスに対する通商権の付与、西蔵の外交権の制限、イギリス軍の撤退条件などが含まれていました。特に、イギリスはチベット内での影響力を強化し、ロシアの影響排除を目指しました。これにより、西蔵の国際的地位は大きく変化しました。

条約はチベットの自治権を形式的には認めつつも、実質的にはイギリスの支配的な立場を確立しました。清朝に対しても、イギリスは西蔵問題における発言権を強化し、清朝の統治権を揺るがす結果となりました。この条約は、後の西蔵問題の基礎となる重要な文書となりました。

清朝・チベット・イギリスの思惑

清朝はこの条約を自国の主権侵害とみなし、強く反発しましたが、当時の国内情勢から積極的な対抗は困難でした。チベット側は条約による制約に不満を抱きつつも、軍事力の不足から受け入れざるを得ませんでした。イギリスはこの条約を通じて、インド防衛の安全保障と中央アジアにおける勢力均衡の確保を図りました。

それぞれの当事者の思惑は複雑に絡み合い、条約締結後も西蔵の情勢は不安定なままでした。イギリスの戦略的勝利は、西蔵の自治や文化に長期的な影響を及ぼし、清朝の衰退を象徴する出来事となりました。

ラサ侵攻がもたらした影響

西蔵社会への直接的な変化

イギリス軍の侵攻と「ラサ条約」の締結は、西蔵社会に多大な影響を与えました。まず、外部勢力の介入が明確になったことで、伝統的な社会構造や権力関係に変化が生じました。特に、貿易の自由化や外国人の進入が増え、経済的な側面での変革が始まりました。

また、軍事的緊張の高まりは、社会不安や治安の悪化を招きました。宗教的権威の低下や政治的混乱も見られ、チベット内部での統治体制の見直しが迫られました。これらの変化は、西蔵の伝統的な生活様式や文化に影響を及ぼしました。

清朝とイギリスの関係の変化

この事件を契機に、清朝とイギリスの関係は一層複雑化しました。清朝は西蔵に対する主権を主張し続けましたが、イギリスの軍事的・外交的圧力により、その実効支配は弱まりました。イギリスは清朝に対して西蔵問題での発言権を強化し、勢力均衡を図りました。

この関係の変化は、後の清朝の崩壊や中華民国成立後の西蔵政策にも影響を与えました。イギリスの介入は、清朝の弱体化を象徴するとともに、アジアの国際政治の新たな局面を示しました。

チベット仏教界や文化への影響

チベット仏教界は、イギリス軍の侵攻と条約締結によって大きな打撃を受けました。宗教指導者たちは政治的な権威を失い、外部勢力の影響下に置かれることとなりました。これにより、伝統的な宗教と政治の結びつきが弱まり、文化的な自律性が損なわれました。

また、外国文化や思想の流入が増え、チベット文化の保護と変容の問題が浮上しました。宗教施設の破壊や信仰の制限は限定的でしたが、社会全体の価値観や生活様式に変化をもたらしました。これらの影響は、チベット文化の歴史的な転換点となりました。

事件をめぐるさまざまなエピソード

ダライ・ラマ13世の逃亡とその後

イギリス軍の侵攻に際し、ダライ・ラマ13世は一時的にラサを離れ、避難を余儀なくされました。彼の逃亡はチベット内部に大きな衝撃を与え、政治的な混乱を招きました。逃亡中、ダライ・ラマは支持者と連絡を取りながら、イギリスとの交渉に備えました。

その後、ダライ・ラマはラサに戻り、イギリスとの条約締結に関与しましたが、その権威は大きく損なわれました。この経験は、彼の政治的手腕やチベットの自治運動に影響を与え、後のチベット政治の方向性を決定づけました。

現地住民の証言や記録

当時の現地住民の証言や記録は、イギリス軍の侵攻がもたらした社会的混乱や恐怖を生々しく伝えています。多くの住民は戦闘による被害や避難生活の苦労を語り、外部勢力の介入に対する複雑な感情を示しました。

また、宗教指導者や貴族の記録には、政治的圧力や文化的変容への懸念が記されています。これらの証言は、歴史研究において重要な一次資料となり、事件の多面的な理解に寄与しています。

イギリス軍兵士の日記や報告書

イギリス軍兵士の日記や公式報告書は、軍事行動の詳細や現地の状況を克明に記録しています。これらの資料からは、過酷な山岳地帯での行軍の苦労、現地住民との接触、戦闘の様子がうかがえます。

また、兵士たちの視点からは、イギリスの帝国主義的な政策や軍事的成功への誇り、同時に異文化理解の難しさも読み取れます。これらの記録は、当時の国際政治や軍事史の研究に欠かせない資料です。

現代から見た1904年のラサ事件

歴史研究の進展と新しい解釈

近年の歴史研究では、1904年のラサ事件は単なる軍事侵攻ではなく、複雑な国際政治の産物として再評価されています。新たな資料の発掘や多角的な分析により、イギリス、清朝、チベットそれぞれの視点が詳しく検証され、従来の単純な「侵略」と「抵抗」の構図を超えた理解が進んでいます。

また、事件が西蔵の社会構造や文化に与えた影響についても、より深い洞察が得られています。これにより、歴史的事実の多様性と複雑性が明らかになり、現代のチベット問題の背景理解に役立っています。

チベット問題と国際社会の視点

1904年のラサ事件は、現代のチベット問題を考える上で重要な歴史的背景となっています。国際社会は、この事件を通じてチベットの主権や自治の問題に注目し、様々な外交的議論が展開されてきました。特に、中国とチベットの関係、そして外国勢力の介入に関する国際的な視点が形成されました。

現代の国際政治においても、ラサ事件はチベットの歴史的正当性や民族自決の議論に影響を与えており、国際社会の関心は依然として高いままです。これらの視点は、平和的解決や文化保護の議論に重要な示唆を提供しています。

ラサ事件が今に残す教訓

ラサ事件は、外部勢力の介入が地域社会に与える影響の大きさを示しています。歴史的な教訓として、民族の尊厳や文化的自律性の尊重、そして国際関係における対話の重要性が強調されます。武力による問題解決の限界も明らかになりました。

また、歴史の多面的な理解が、現代の紛争解決や国際協力において不可欠であることを示しています。ラサ事件は、過去の過ちを繰り返さないための貴重な教訓として、今後も語り継がれていくでしょう。

事件の記憶とラサの今

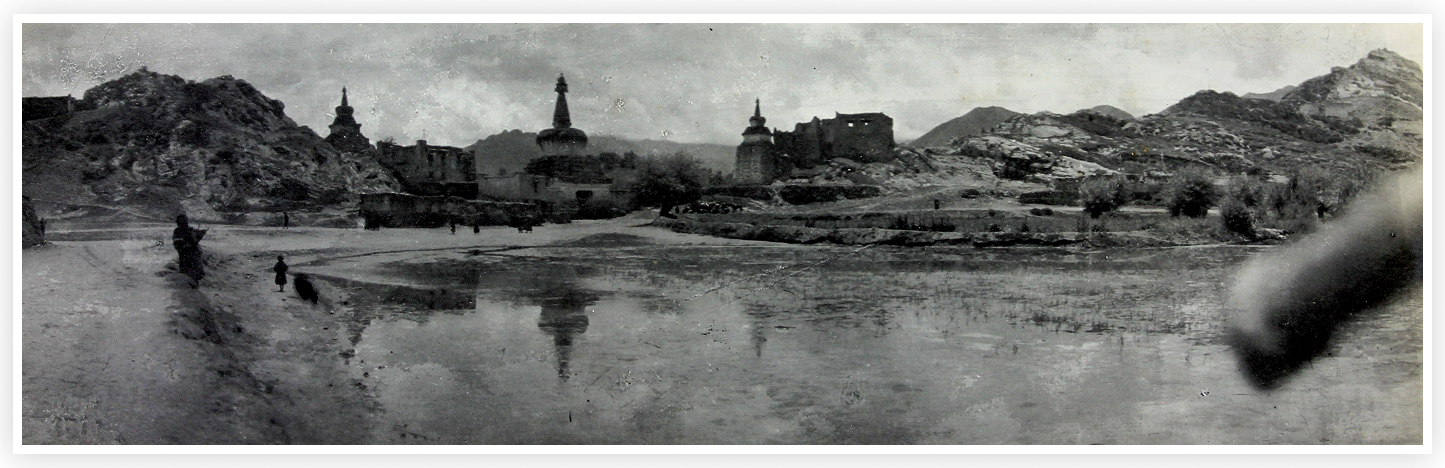

ラサ市内の関連史跡や記念碑

現在のラサには、1904年のイギリス軍侵攻と「ラサ条約」に関連する史跡や記念碑がいくつか存在します。これらの場所は、当時の歴史を伝える貴重な文化財として保存されており、観光客や研究者の関心を集めています。特に、ラサ市中心部の一部の建造物や城壁跡は、当時の軍事的緊張を物語っています。

また、地元の博物館や文化施設では、事件に関する展示や資料が公開されており、歴史教育の場としても活用されています。これらの史跡は、ラサの歴史的アイデンティティの一部として大切にされています。

地元での語り継がれ方

ラサの住民の間では、1904年の事件は口伝や地域の伝承を通じて語り継がれています。特に高齢者の間では、当時の混乱や苦難の記憶が生々しく残っており、地域社会の歴史的経験として共有されています。これらの語りは、地域の文化的連続性を支える重要な要素です。

また、学校教育や地域の文化活動でも、この事件の歴史が取り上げられ、次世代への伝承が図られています。地元の人々にとって、ラサ事件は単なる過去の出来事ではなく、現在の社会や文化を理解する鍵となっています。

現代のラサと歴史的事件のつながり

現代のラサは、チベット自治区の政治・文化の中心地として発展を続けていますが、1904年の事件の歴史的影響は今もなお感じられます。都市のインフラ整備や観光開発の中で、歴史的な記憶と現代的な変化が共存しています。

また、ラサ事件は地域のアイデンティティ形成や国際的な文化交流の文脈でも重要な位置を占めています。歴史的事件の教訓を踏まえつつ、ラサは多様な文化と伝統を尊重しながら、未来に向けた発展を模索しています。

参考ウェブサイト

以上のサイトは、イギリス軍のラサ侵攻と「ラサ条約」締結に関する歴史的背景や影響、現代のチベット問題を理解するための有益な情報源です。