清朝第八代皇帝・道光帝(1796年~1850年)は、19世紀前半の中国を統治した重要な君主であり、その治世は内政の困難や対外危機の激化という激動の時代にあたります。彼の政治スタイルや家族関係、さらにはアヘン戦争をはじめとする国難への対応は、清朝の衰退過程を理解するうえで欠かせない要素です。本稿では、道光帝の生涯と治世を多角的に掘り下げ、当時の中国社会や国際情勢との関わりを詳述します。

道光帝はどんな皇帝だったのか

生い立ちと幼少期の環境

道光帝は嘉慶帝の第四子として1796年に生まれました。幼少期は清朝の宮廷で厳格な教育を受け、儒教的価値観や統治者としての自覚を養いました。彼の成長期は、清朝が内外の課題に直面し始めた時期と重なり、政治的緊張が高まる環境の中で育ちました。特に父・嘉慶帝の治世は腐敗と財政難に悩まされており、これが道光帝の政治観形成に大きな影響を与えました。

幼少期の環境は、宮廷内の派閥争いや官僚の腐敗、さらには外敵の脅威が混在する複雑なものでした。こうした状況は、彼に倹約や慎重な政策運営の重要性を認識させるとともに、優柔不断とも評される性格形成の一因となりました。

嘉慶帝の子としての立場と皇太子への道

嘉慶帝の子としての道光帝は、皇太子としての地位を確立するまでに幾多の困難を経験しました。清朝の皇位継承は必ずしも直系長子が自動的に皇帝となるわけではなく、宮廷内の政治的駆け引きや後宮の影響力も大きく関与しました。道光帝はその中で、父の信頼を得て皇太子に指名されましたが、その過程は決して平坦ではありませんでした。

皇太子としての彼は、政治的な訓練を積むと同時に、宮廷内外の複雑な人間関係を学びました。これにより、後の治世での慎重な政策決定や派閥調整に役立つ経験を積んだといえます。

性格・人柄:倹約家?優柔不断?

道光帝は倹約家として知られ、豪華な宮廷生活を控え、財政再建に努めました。彼は無駄遣いを嫌い、質素な生活を好んだため、財政難に苦しむ清朝においては一定の評価を受けています。しかし一方で、優柔不断で決断力に欠けるとの批判も根強く、特に対外危機の際には迅速な対応ができなかったと指摘されることもあります。

彼の性格は、保守的で伝統を重んじる一方、変革には慎重であったことが特徴です。これが清朝の近代化を遅らせ、結果的に列強の侵出を許す一因となったとも評価されています。

即位の経緯と当時の清朝の状況

道光帝は1820年に即位しましたが、その時の清朝は内政の腐敗と財政難、そして外圧の高まりに直面していました。特にアヘンの流入が社会問題化し、治安悪化や財政の悪化を招いていました。即位当初の彼は、これらの問題に対処するため倹約令を発布し、官僚の腐敗摘発に乗り出しましたが、根本的な改革には至りませんでした。

また、当時の清朝は「天朝上国」としての自負を持ちつつも、欧米列強の軍事的・経済的圧力に直面しており、その対応に苦慮していました。道光帝の即位は、こうした内外の困難を背景にしたものであり、彼の治世は清朝の転換点とも言えます。

同時代の世界情勢と清朝の立ち位置

19世紀前半は、産業革命を経た欧米列強がアジアに進出し、植民地獲得や貿易拡大を目指していた時代です。イギリスはインドを拠点に中国市場への進出を図り、アヘン貿易を通じて清朝との対立を深めていきました。清朝は依然として東アジアの大国としての自負を持っていましたが、軍事技術や経済力で欧米に大きく遅れを取っていました。

この国際情勢の中で、道光帝は清朝の伝統的な外交観を維持しつつも、欧米の圧力に対応せざるを得ない難しい立場に置かれていました。彼の治世は、清朝が世界の新たなパワーバランスに適応できるかどうかの試金石となった時期でもあります。

家庭と宮廷生活から見る道光帝

后妃・子女と皇太子問題

道光帝の后妃は多く、子女も多数いましたが、皇位継承問題は複雑でした。特に皇太子の選定は宮廷内の派閥争いを激化させ、後の咸豊帝(道光帝の第六子)への継承に至るまで多くの政治的駆け引きがありました。皇太子問題は清朝の安定に直結する重要課題であり、道光帝も慎重に対応しましたが、時に優柔不断な面も見られました。

また、后妃たちの間でも権力争いがあり、これが宮廷内の緊張を高める一因となりました。子女の教育や後継者育成にも力を入れましたが、政治的な影響力を持つ后妃の存在は、道光帝の統治に複雑な影響を与えました。

宮廷での日常生活と趣味・嗜好

道光帝は質素な生活を好み、宮廷内でも倹約を奨励しました。趣味としては書画や詩歌を愛し、文化的な教養を重視しました。彼は文人との交流を通じて学問や芸術の振興にも関心を示し、清朝の伝統文化の保護に努めました。

また、宮廷の儀礼や祭祀にも厳格で、伝統を重んじる姿勢が強く表れていました。こうした生活態度は、彼の保守的な性格を反映しており、政治的にも変革よりは現状維持を志向する傾向が見られました。

親子関係:咸豊帝との関わり

道光帝とその後継者である咸豊帝との関係は、親子でありながらも政治的な緊張を孕んでいました。咸豊帝は若くして皇太子に指名されましたが、その後の即位に向けて道光帝は厳格な教育と監督を行い、政治的な準備を進めました。

しかし、道光帝の晩年には健康問題もあり、政治の実権は徐々に咸豊帝に移行していきました。親子関係は基本的に良好でしたが、時に意見の相違もあり、これが後の清朝政治に影響を与えました。

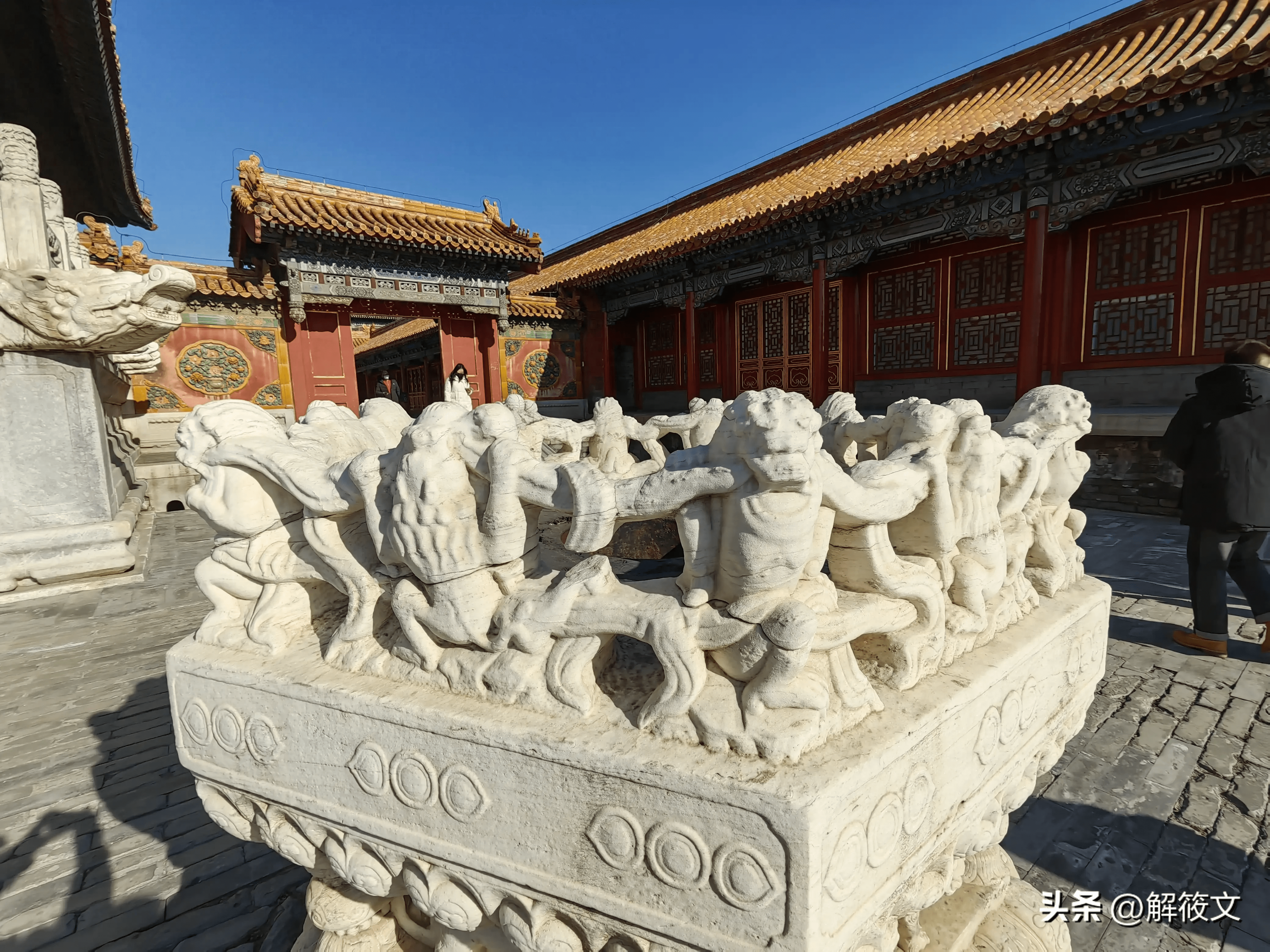

宮廷儀礼と道光帝のこだわり

道光帝は宮廷儀礼に強いこだわりを持ち、伝統的な儀式の厳守を命じました。彼は皇帝としての威厳を保つため、儀礼の細部にまで注意を払い、宮廷の秩序維持に努めました。これにより、宮廷内の統制は一定程度保たれましたが、一方で時代の変化に対応しきれない保守性も露呈しました。

儀礼の遵守は、彼の政治的正統性の根拠ともなり、臣下や民衆に対して皇帝の権威を示す重要な手段でした。道光帝のこうした姿勢は、清朝の伝統文化の継承に寄与しました。

宮廷内の派閥と人間関係

道光帝の治世においても、宮廷内の派閥争いは激しく、これが政治の停滞や腐敗の温床となりました。彼は派閥間のバランスを取ることに苦心し、時には特定の派閥に依存することで政治的安定を図ろうとしましたが、結果的に腐敗の根絶には至りませんでした。

人間関係の複雑さは、官僚機構の機能不全を招き、清朝の統治能力低下を加速させました。道光帝自身は公平な政治を志向しましたが、宮廷の権力闘争に翻弄される側面もありました。

政治スタイルと内政改革への姿勢

倹約令と財政再建への取り組み

道光帝は即位直後から倹約令を発布し、宮廷の無駄遣いを厳しく取り締まりました。財政難に直面していた清朝において、彼の倹約政策は一定の効果を上げ、国家財政の立て直しに寄与しました。特に軍事費や官僚の贅沢な支出を削減し、財政の健全化を目指しました。

しかし、根本的な経済構造の問題や腐敗の蔓延は解決されず、財政再建は限定的な成果にとどまりました。倹約令は一時的な効果をもたらしたものの、長期的な改革には至らなかったのが実情です。

官僚機構の腐敗とその取り締まり

道光帝は官僚の腐敗を深刻な問題と認識し、腐敗摘発に乗り出しました。特に地方官の不正行為を厳しく取り締まり、清廉な官吏の登用を目指しました。林則徐などの有能な官僚を登用し、腐敗撲滅に努めましたが、官僚機構全体の腐敗は根強く残りました。

腐敗の背景には、官僚の低賃金や権力の集中、地方の独立性の強さがあり、単なる摘発では解決困難な構造的問題が存在しました。道光帝の取り組みは評価される一方で、限界も明確でした。

省・地方への統治方針と地方官の起用

道光帝は中央集権の維持を重視しつつも、地方統治の強化を図りました。地方官の任命に際しては能力と忠誠心を重視し、地方の治安維持と税収確保に努めました。しかし、地方官の権限拡大は時に地方軍閥の台頭を招き、中央政府の統制力低下を招くこともありました。

また、地方の実情に応じた柔軟な統治を試みる一方で、中央の指示に従わせることに苦労し、地方統治の難しさが浮き彫りとなりました。

科挙制度と人材登用の特徴

道光帝の時代、科挙制度は依然として官僚登用の中心的手段でした。彼は科挙の公正な運営を支持し、有能な人材の登用を目指しましたが、科挙の内容は伝統的な儒学中心であり、実務能力や近代的知識の評価には限界がありました。

このため、清朝の官僚機構は保守的で変革に消極的な人材が多く、近代化の遅れを招く一因となりました。道光帝は科挙制度の改革には慎重で、大規模な制度改変は行いませんでした。

宗教・民間信仰・少数民族政策への対応

道光帝は宗教や民間信仰に対して一定の寛容政策を維持しつつ、秘密結社や反乱の温床となる宗教勢力には厳しく対処しました。特に白蓮教などの地下宗教は治安悪化の原因とみなされ、取り締まりが強化されました。

また、少数民族政策では中央集権の維持を優先し、チベットや新疆などの辺境地域に対しては軍事的・行政的な統制を強化しました。しかし、これらの政策は民族間の緊張を高める結果ともなり、清朝の統治基盤を揺るがす要因となりました。

アヘン問題と対外危機への対応

アヘン流入の拡大と社会への影響

19世紀初頭からイギリスを中心にアヘンの密輸が急増し、清朝社会に深刻な影響を及ぼしました。アヘン中毒者の増加は労働力の減少や治安悪化を招き、財政面でも銀の流出を加速させました。道光帝はこの問題を国家の危機と認識し、対策を急務としました。

社会全体に広がるアヘンの害は、清朝の統治能力を弱体化させ、民衆の不満を増大させる一因となりました。道光帝の治世は、まさにこのアヘン問題との戦いの時代でした。

林則徐の登用とアヘン取締り政策

道光帝は有能な官僚である林則徐を登用し、アヘン取締りの中心人物としました。林則徐は広東でのアヘン没収・焼却を断行し、強硬な姿勢でアヘン流入阻止に努めました。これは清朝の国威発揚を図る一方で、イギリスとの対立を深める結果となりました。

道光帝は林則徐の政策を支持しつつも、外交的な緊張の高まりに対しては慎重な姿勢を崩しませんでした。彼の対応は、清朝の内外政策の難しさを象徴しています。

イギリスとの対立激化のプロセス

アヘン取締り強化に対し、イギリスは軍事的圧力を強め、両国の対立は激化しました。道光帝は外交的解決を模索しましたが、欧米列強の強硬姿勢に押され、戦争回避は困難となりました。アヘン戦争勃発は、清朝の国力と外交力の限界を露呈する事件でした。

この対立は、清朝が伝統的な外交観念に固執し、近代国際関係の変化に対応できなかったことを示しています。

アヘン戦争の経過と道光帝の判断

アヘン戦争は1839年から1842年にかけて行われ、清朝は軍事的に大きく劣勢でした。道光帝は戦争回避と和平を望みつつも、軍事力の脆弱さに直面し、最終的に南京条約締結を余儀なくされました。彼の判断は、限られた選択肢の中での苦渋の決断でした。

戦争の敗北は清朝の威信を大きく失墜させ、道光帝の治世に暗い影を落としました。

南京条約締結とその政治的・心理的打撃

1842年の南京条約は清朝にとって屈辱的な不平等条約であり、香港割譲や関税自主権の喪失など多くの譲歩を強いられました。道光帝はこの結果に深い失望を示し、清朝の国力低下を痛感しました。政治的には国内の不満が高まり、心理的にも「天朝上国」の自負が揺らぐ契機となりました。

この条約は清朝の近代史における転換点であり、道光帝の治世の評価にも大きな影響を与えました。

軍事力の限界と「天朝」意識の揺らぎ

清朝軍制の特徴と弱点

清朝の軍制は八旗軍と緑営を中心とする伝統的な組織でしたが、装備や訓練の面で近代化が遅れていました。道光帝の時代には軍事改革の必要性が叫ばれたものの、伝統的な軍制の枠組みを大きく変えることはできませんでした。

軍の士気低下や指揮系統の混乱もあり、欧米列強との軍事的格差は拡大しました。これがアヘン戦争での敗北につながった一因です。

近代兵器・海軍力での欧米との格差

欧米列強は産業革命の成果を軍事技術に反映させ、近代兵器や強力な海軍力を有していました。対して清朝は旧式の火器や陸軍中心の軍備であり、海軍力も脆弱でした。道光帝は軍事近代化の必要性を認識していたものの、財政難や保守的な官僚の抵抗により進展は限定的でした。

この格差は戦争の結果に直結し、清朝の国防力の限界を露呈しました。

「天朝上国」観念と外交認識のズレ

清朝は自国を「天朝上国」と位置づけ、周辺諸国を属国とみなす伝統的な外交観念を持っていました。しかし、欧米列強は対等な国際関係を求め、清朝の認識と大きなズレが生じました。道光帝もこの伝統的観念から抜け出せず、外交交渉での柔軟性を欠きました。

この認識のズレが外交的失敗を招き、清朝の国際的孤立を深めました。

戦争敗北がもたらした国内の動揺

アヘン戦争の敗北は国内に大きな動揺をもたらし、民衆の不満や反乱の火種となりました。清朝の威信失墜は官僚や軍隊の士気低下を招き、統治基盤の脆弱化を加速させました。道光帝はこれらの問題に対処するため、治安維持と軍事改革を模索しましたが、根本的な解決には至りませんでした。

この動揺は後の太平天国の乱など大規模な反乱の前兆ともなりました。

軍事改革への試みとその限界

道光帝は軍事力強化のための改革を試み、近代兵器の導入や訓練の改善を図りました。しかし、財政難や保守派の抵抗、技術的な遅れにより改革は限定的でした。特に海軍の近代化は進まず、欧米列強に対抗するには不十分でした。

この限界は清朝の衰退を決定づける要因の一つとなり、道光帝の軍事政策の評価を難しくしています。

社会不安と民衆反乱への対応

白蓮教・秘密結社などの地下宗教勢力

道光帝の治世には、白蓮教をはじめとする秘密結社や地下宗教勢力が各地で勢力を拡大しました。これらは社会不満の受け皿となり、反乱の温床となりました。道光帝はこれらの勢力を厳しく取り締まりましたが、根絶には至らず、治安悪化の一因となりました。

秘密結社の活動は清朝の統治を脅かし、社会の不安定化を加速させました。

各地の農民反乱と治安悪化

財政難や重税、飢饉などの社会問題が重なり、各地で農民反乱が頻発しました。道光帝は軍事力を動員して反乱鎮圧に努めましたが、反乱の規模や頻度は増大し、治安は悪化の一途をたどりました。これらの反乱は清朝の統治能力の限界を示すものでした。

反乱の鎮圧は一時的な効果しかなく、根本的な社会問題の解決には至りませんでした。

財政難と重税がもたらした不満

清朝の財政難は重税政策を招き、庶民の生活を圧迫しました。道光帝の倹約令にもかかわらず、税負担は増加し、民衆の不満は高まりました。これが反乱の一因となり、社会不安の連鎖を生み出しました。

財政再建と民衆の生活安定の両立は困難であり、道光帝の政策はその狭間で苦悩しました。

反乱鎮圧の手法と地方軍閥の台頭

反乱鎮圧には中央軍だけでなく、地方の軍閥や民兵も動員されました。これにより地方軍閥の力が増大し、中央政府の統制力は弱まりました。道光帝はこれを容認せざるを得ず、結果的に清朝の分裂傾向を助長しました。

地方軍閥の台頭は後の清朝崩壊の遠因となり、道光帝の治世の負の遺産とされています。

反乱対応が清朝体制に残した傷跡

反乱対応の過程で清朝の官僚機構や軍事組織は疲弊し、体制の脆弱化が進みました。道光帝の治世末期には、これらの傷跡が顕著となり、太平天国の乱など大規模な内乱の発生を許す土壌となりました。

これらの問題は清朝の衰退を象徴し、道光帝の評価に大きな影響を与えています。

文化・学問・日常生活から見る道光時代

文人・学者との交流と学問政策

道光帝は文人や学者との交流を重視し、儒学を中心とした学問政策を推進しました。彼は伝統文化の保護と振興に努め、学問の発展を奨励しましたが、近代科学や西洋学問の導入には消極的でした。

この姿勢は文化の保守性を強める一方で、清朝の近代化の遅れを招きました。

書物の編纂事業と文化保護

道光帝の時代には、歴代の書物を集大成する編纂事業が進められ、文化遺産の保存が図られました。彼は文化保護に熱心で、多くの図書館や書庫の整備を支援しました。

これにより、清朝の伝統文化は一定の保護を受けましたが、新しい文化の創造にはつながりませんでした。

都市文化・民間娯楽の広がり

道光年間は都市文化が発展し、劇場や茶館などの民間娯楽が広がりました。庶民の生活にも変化が現れ、日常生活の中で多様な文化活動が行われました。これは社会の一面での活気を示しています。

しかし、経済的な格差や社会不安も根強く、文化の発展は限定的でした。

物価・生活水準・庶民の暮らし

道光帝の治世は物価の上昇や生活水準の低下が見られ、庶民の暮らしは厳しいものでした。特に農村部では飢饉や重税が生活を圧迫し、社会不安の要因となりました。

都市部でも貧富の差が拡大し、社会の分断が進行しました。

道光年間の芸術・工芸・建築の特徴

道光年間の芸術や工芸は伝統的な様式を踏襲しつつ、細密画や磁器などの工芸品が高い評価を受けました。建築では宮廷建築の保存と修復が行われ、伝統美術の継承が図られました。

しかし、西洋の新しい様式の導入は限定的で、文化の革新はあまり見られませんでした。

道光帝の晩年と死後の評価

晩年の健康状態と政治への関わり方の変化

晩年の道光帝は健康を害し、政治への直接的関与が減少しました。これにより、実権は次第に咸豊帝や側近に移り、政治の停滞が進みました。彼自身は依然として政治に関心を持っていましたが、体力の限界が明らかでした。

この変化は清朝の政治的混乱を加速させる一因となりました。

後継者問題と咸豊帝への期待と不安

道光帝は後継者として咸豊帝を指名しましたが、その若さと経験不足に対して期待と不安が入り混じっていました。咸豊帝の即位は新たな時代の幕開けを意味しましたが、道光帝の晩年には後継者教育に力を注ぎ、政治的安定を図ろうとしました。

しかし、咸豊帝の治世はさらなる混乱を迎え、道光帝の期待は必ずしも実現しませんでした。

死去の経緯と葬儀・陵墓(清東陵)

道光帝は1850年に死去し、清東陵に葬られました。彼の葬儀は伝統的な皇帝の儀式に則って執り行われ、清朝の威厳を示しました。死去は清朝にとって大きな転換点であり、後継者の咸豊帝の治世に新たな課題を残しました。

陵墓は現在も保存されており、道光帝の歴史的存在を物語っています。

同時代人による評価と批判

同時代の文人や官僚の間では、道光帝は倹約家としての評価と、優柔不断で改革に消極的との批判が入り混じっていました。彼の治世は困難な時代であったため、評価は一様ではありませんが、一定の敬意は払われていました。

批判は主に対外危機への対応の遅さや政治の停滞に集中していました。

清末・現代中国における歴史評価の変遷

清末以降、道光帝の評価は時代によって変化しました。近代化を阻んだ保守的な皇帝として否定的に評価されることが多かった一方で、近年では当時の構造的問題の中で苦闘した指導者として再評価の動きもあります。

現代中国の歴史研究では、彼の個人資質と時代背景を分けて考察する傾向が強まっています。

日本・欧米から見た道光帝像

当時の日本に伝わった清朝・道光帝の情報

江戸時代末期の日本では、清朝や道光帝に関する情報は限定的でしたが、遣唐使や通商を通じて一定の知識が伝わっていました。幕末の動乱期においては、清朝の衰退が日本の近代化の契機として認識されるようになりました。

日本の知識人は清朝の問題点を学び、自国の改革の参考としました。

欧米宣教師・外交官の記録に描かれた姿

欧米の宣教師や外交官は道光帝を保守的で改革に消極的な君主として記録しました。彼らは清朝の官僚腐敗や軍事的弱体化を批判し、欧米の優位性を強調しました。一方で、彼の倹約や伝統文化への敬意も評価されました。

これらの記録は西洋中心の視点であり、偏りも含んでいます。

近代日本史学における道光帝評価

近代日本の歴史学では、道光帝は清朝の衰退を象徴する人物として位置づけられました。彼の治世は日本の明治維新と対比され、改革の遅れや外交の失敗が強調されました。

しかし、近年の研究ではより多面的な評価が進み、単純な否定論から脱却しつつあります。

教科書・一般書でのイメージの作られ方

日本の教科書や一般書では、道光帝は「無能な皇帝」や「改革に失敗した君主」として描かれることが多いです。これはアヘン戦争や清朝の衰退を象徴する人物としてのイメージに基づいています。

しかし、こうしたイメージは彼の複雑な実像を十分に反映していない場合もあります。

現代メディア・ドラマが与える印象とのギャップ

現代の中国や日本のドラマ・映画では、道光帝はしばしば人間味あふれる人物として描かれ、政治的葛藤や家族関係に焦点が当てられています。これにより、従来の「無能」イメージとは異なる多面的な姿が浮かび上がります。

メディアの描写は史実と異なる部分もありますが、一般の関心を高める役割を果たしています。

道光帝から読み解く「清朝衰退」の意味

「無能な皇帝」像は本当かを検証する

道光帝はしばしば「無能な皇帝」と評されますが、これは彼の個人資質だけでなく、当時の清朝が抱える構造的問題を無視した単純化です。彼は困難な時代にあって最善を尽くしたとも評価でき、無能というよりは限界の中での苦闘者と見るべきです。

この検証は歴史評価の公平性を求めるうえで重要です。

個人の資質と構造的な限界の切り分け

道光帝の治世を理解するには、彼の個人的な性格や能力と、清朝の制度的・社会的な限界を区別する必要があります。腐敗した官僚機構、財政難、軍事力の弱体化、国際環境の変化など、彼の力だけでは克服困難な問題が山積していました。

この切り分けは歴史的評価のバランスを保つ鍵となります。

道光期の失敗が後の太平天国・列強侵出に与えた影響

道光帝の治世の失敗は、太平天国の乱や列強のさらなる侵出を招く遠因となりました。彼の対応の遅れや改革の不十分さが、清朝の統治基盤を脆弱化させ、19世紀後半の混乱を助長しました。

この歴史的連鎖は清朝衰退の構造を理解するうえで不可欠です。

「もしも」:別の選択肢はありえたのか

もし道光帝がより積極的な改革を推進し、軍事近代化や外交政策の転換を果たしていれば、清朝の運命は異なっていた可能性があります。しかし、当時の国内外の状況を考慮すると、その実現は極めて困難であったとも言えます。

この「もしも」の議論は歴史の可能性を探る興味深いテーマです。

21世紀から見た道光帝の教訓と現代的意義

現代の視点からは、道光帝の治世は変革の難しさと伝統と近代化の葛藤を示しています。彼の経験は、現代中国や他国の政治改革における教訓となり、歴史から学ぶ重要性を示しています。

道光帝の時代の分析は、現代社会の変革と安定のバランスを考えるうえで示唆に富んでいます。