書道における筆の持ち方は、書の技術を習得するうえで非常に重要な要素です。正しい持ち方は、筆遣い、文字の形、そして全体の美しさに大きな影響を与えます。この文章では、書道における筆の持ち方について詳しく解説し、その背景となる書道の基本、筆の種類、持ち方の基本や体の動き、さらに練習方法と応用について考察します。

1. 書道の基本

1.1 書道の歴史

書道は中国古代から伝わる伝統芸術で、約三千年の歴史を有します。もともと書道は文字の記録手段として発展し、時代を経るごとに独自の美学を形成してきました。秦の始皇帝の時代には統一された文字が整えられ、漢字の発展が見られました。その後、隋唐時代に入ると、筆使いの技術や表現力が飛躍的に発展し、日本や韓国など他の国にも影響を与えています。

書道は単なる文字を書く技術ではなく、心の表現や精神修養の手段としても重要視されています。そのため、書道を学ぶことで、自己の内面を探求し、情緒を豊かにすることができるのです。

1.2 書道の技術と美学

書道の美学は、筆の運びや墨の濃淡、字形のバランスに深く根ざしています。特に、筆の持ち方や使い方は、書道家の個性や感情を大いに表現する手段です。例えば、柔らかい持ち方であれば優雅さや流れるような動きを演出でき、一方で力強い持ち方では、力強さや毅然とした印象を与えることができます。

技術面では、一文字を書く際の筆の動きは非常に重要で、筆の運び方や角度によっても文字の印象が大きく変わります。そのため、練習を通じて正しい技術を習得することが求められます。

1.3 書道の重要性

書道は、文化伝承の側面だけでなく、精神的な成長や集中力、そして自己表現を促進する素晴らしい手段です。書道の練習を通じて得られる心の落ち着きや集中力は、現代社会でも非常に価値のあるものといえます。書道を通じて、伝統を学びつつ、自分自身のスタイルを追求することができるのです。

2. 筆の種類

2.1 筆の素材

書道に使用される筆は、その素材によって大きく分けられます。一般的には、狼毛、馬毛、羊毛などが使われています。狼毛は特にコシがあり、書道初心者にもおすすめです。馬毛は柔らかさとコシのバランスが良く、幅広い書き方に対応できるため、上級者に人気です。また、羊毛は非常に柔らかく、力を入れずに細かい文字を書くのに適しています。

2.2 筆の形状

筆の形状も多様で、尖ったもの、平らなもの、太いものなどがあります。尖った筆は細かい文字を書くのに最適で、平らな筆は大きな字や装飾的な書き方に向いています。したがって、使用目的に応じて適した形状の筆を選ぶことが重要です。

2.3 筆の選び方

筆を選ぶ際は、自分の書きたいスタイルやテクニックに合ったものを見極めることが大切です。試し書きができる場合は、実際に持ってみて感触を確かめることをおすすめします。筆の選定は、初心者にとって難しいかもしれませんが、自分に合った筆を見つけることで書道の楽しさが倍増します。

3. 筆の持ち方の基本

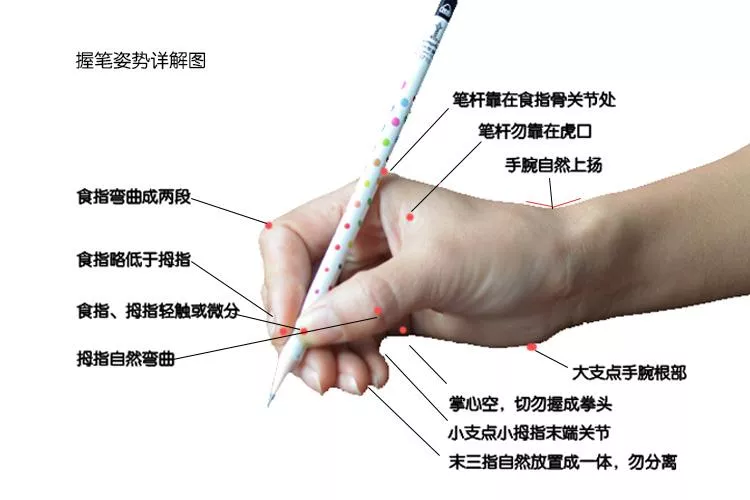

3.1 正しい持ち方

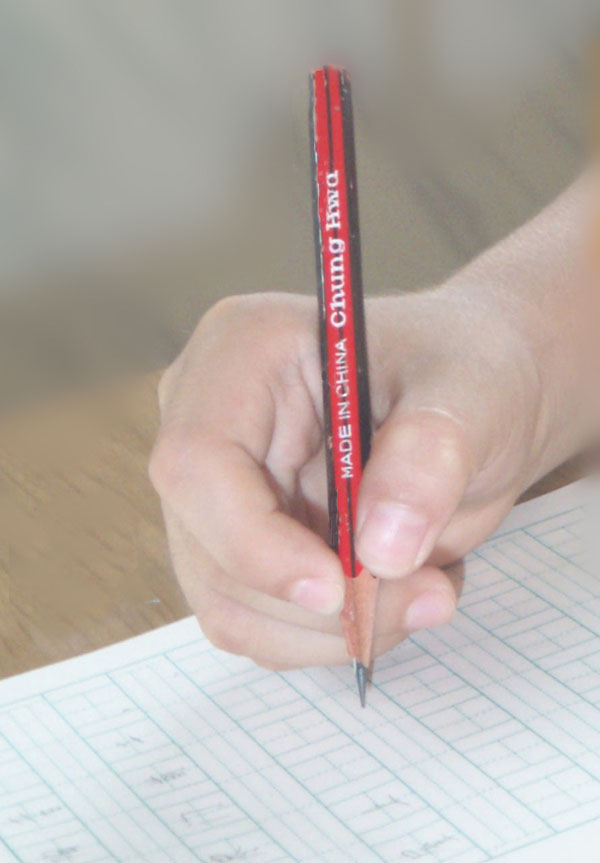

正しい筆の持ち方は、筆の使い方や力の入れ方に大きく影響します。基本的には、親指と人差し指で筆をはさみ、中指で支える形が良いでしょう。この時、手首は柔らかく、筆を軽く持つことが大切です。力を入れすぎると、文字が硬くなり美しさが損なわれます。

3.2 持ち方のポイント

持ち方のポイントは、筆が斜めになることです。これにより、墨が均等に行き渡り、流れるような線が引けます。また、筆を持つ位置も重要で、持ち手が持ち手の中央から少し前方にずれることで、操る感覚が生まれ、表現が豊かになります。

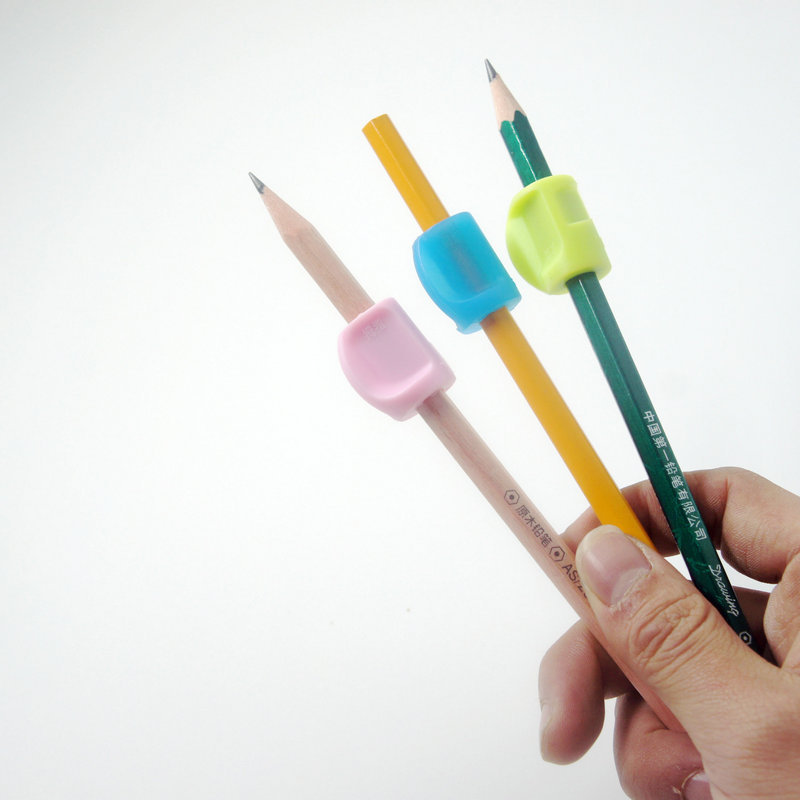

3.3 よくある間違い

多くの初心者が犯す誤りには、筆を強く握りすぎたり、持ち方が不安定だったりすることがあげられます。このような場合、筆が思うように動かず、スムーズな線が描けません。意識して持ち方を改善することで、より良い書を書けるようになります。

4. 筆の持ち方における体の動き

4.1 手首の使い方

筆を持つ際には、手首の動きも非常に重要です。手首が動くことで、より繊細で流れるような線を書くことができます。手首を固定しすぎると、筆が自由に動かず、画面全体が重たく見えてしまいます。動きの練習をして、柔軟性を高めましょう。

4.2 指の使い方

指の動きも大切で、特に親指と人差し指の協調が求められます。これらの指で筆をつまむように持ち、筆先を狙うところまでしっかりコントロールしましょう。また、指先の力を適度に調整することで、線の太さや強弱をつけられます。

4.3 骨盤と体幹の意識

書道は手だけでなく、体全体の使い方も関与します。特に、骨盤と体幹の意識が重要です。身体を安定させることで、筆の動きも安定し、より美しい文字を書くことができます。体全体を使って、しっかりとした基盤を持ちつつ、自在に筆を運ぶ練習が求められます。

5. 書道の練習方法

5.1 反復練習の重要性

書道は、反復練習が鍵です。初めは基本的な線や文字を何度も書くことで、筆遣いを体に覚えさせます。特に、文字の形や筆の動きを正確に見極めることが大切です。毎日少しずつ練習を続けることで、自信を持って文字を書く力が養われます。

5.2 参考する教材

書道を学ぶうえで参考となる教材は多種多様です。初心者向けの教本から、著名な書道家の作品集まで、様々な資料が利用できます。特に優れた教材を選ぶことで、書道の技術だけでなく、感性を磨くことも可能です。最近ではオンラインの講座やYouTubeなどで、実際の手の動きを見ることもできるので、活用しましょう。

5.3 練習の際の注意点

書道の練習中は、姿勢や心構えに注意することも大切です。リラックスした状態で練習することで、自然な筆遣いを保つことができます。また、練習の際は、気持ちを整え、集中力を高めることが求められます。少しずつ進歩していく過程を楽しむ姿勢を持ちましょう。

6. 書道における持ち方の応用

6.1 表現力を高める

筆の持ち方を工夫することで、自分なりの表現力を高めることが可能です。例えば、持ち方や運び方を変えることで、明るさや陰影、力強さを表現できます。実際に練習を通じて、どの持ち方が自分にとって効果的かを探求してみましょう。書道は自己表現の手段でもあるため、自由にアプローチできます。

6.2 個性を表現する

持ち方を工夫することで個性を引き出し、自分独自のスタイルを築くことができます。特に、書道には無限のスタイルが存在するため、他の人と違ったアプローチを試す価値があります。自分の感情や思いを込めた文字を書くことで、独特な魅力を持つ作品が生まれます。

6.3 様々なスタイルへの適応

書道には多くのスタイルがあり、それぞれ異なる持ち方や筆遣いが求められます。例えば、古典的な楷書や行書、草書などのスタイルに合わせて持ち方を調整することで、スムーズに書くことができるようになるでしょう。様々なスタイルを練習し、柔軟に適応できることが、書道の楽しさの一つです。

7. まとめ

7.1 筆の持ち方の重要性

書道における筆の持ち方は、技術の基本中の基本であり、作品の全体的な印象を左右します。正しい持ち方を身につけることで、表現力が高まり、自己のスタイルを追求することが可能になります。また、柔軟な持ち方を学ぶことで、異なるスタイルにも対応できるようになります。

7.2 書道の魅力と今後の展望

書道は時代を超えて愛され続けている伝統芸術であり、その魅力は尽きることがありません。現代のテクノロジーと組み合わせた新しいスタイルも登場し、広がりを見せています。これからも書道の世界を探求し、自分自身の表現を深めていくことが大切です。最後に、書道を通じて得られる経験や感動が、皆さんの人生を豊かにするものであることを願ってやみません。