書道と詩の関係について考える際、私たちが最初に理解しなければならないのは、それぞれの分野の基礎知識です。書道と詩は、中国の文化や美学の中で密接に結びついており、その関係は長い歴史を持っています。この文章では、書道と詩の基礎、相互関係、具体的な事例、現代における動向、そして未来の展望について詳細に見ていきます。

1. 書道の基礎知識

1.1 書道とは

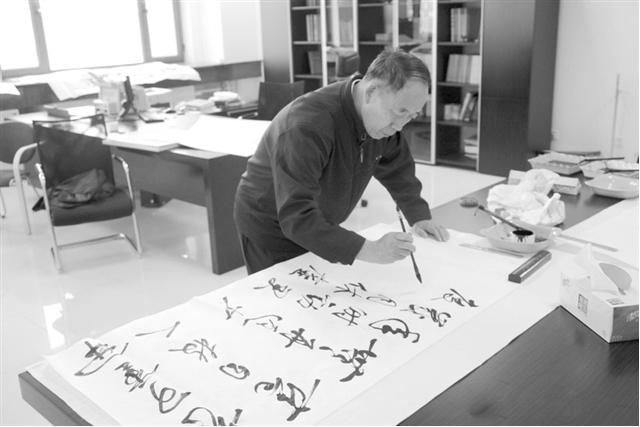

書道は、中国の伝統的な書字の技術を指します。単なる文字を書く行為を超え、自己表現や芸術的表現の手段として重要視されています。書道は、文字を通じて思想や感情を伝え、視覚的にも美を追求する芸術です。書道を学ぶ過程は、筆の使い方、墨の調整、紙や道具の選択など多岐にわたります。

1.2 書道の歴史

書道の歴史は古代中国にまで遡ります。紀元前2800年頃の殷代には、甲骨文字が使用されており、これが書道の始まりとされています。秦の始皇帝の時代には、篆書体が標準化され、その後、漢代には隷書体や楷書体が発展しました。それぞれの時代において、書道はその社会や文化の影響を受けながら進化してきました。

1.3 書道の流派

書道には多くの流派が存在します。代表的なものには、王羲之の「草書」、顔真卿の「楷書」、李白の「行書」があります。それぞれの流派は独自の技術やスタイルを持ち、流派間の違いは書道の豊かさを生み出しています。また、それぞれの流派には有名な書家がおり、彼らの作品は今でも多くの人に影響を与えています。

2. 詩の基礎知識

2.1 詩とは

詩は、感情や思想を言葉によって表現する文学の一形態です。声音やリズム、比喩を効果的に使うことで、読者に強い印象を与えることができます。中国の詩は、古典から現代まで多様なスタイルと形式が存在し、特に唐詩や宋詩は非常に有名です。

2.2 中国詩の歴史

中国詩の歴史は、紀元前から続いており、古典的な「詩経」や「楚辞」にまで遡ります。唐代には、杜甫や李白などの詩人たちが登場し、詩の黄金時代を迎えました。宋代には、詞が発展し、より感情豊かで個人的な表現が重視されるようになりました。これらの時代を通じて、中国の詩は社会や歴史と深く結びついています。

2.3 詩の形式と特徴

中国詩には、いくつかの特定の形式があります。たとえば、五言絶句や七言律詩が代表的です。これらの形式は、音数や韻律に厳格なルールがあり、それによっての美しさが生まれます。また、自然や人間の感情をテーマにした作品が多く、特に風景詩は読者に深い感動を与えます。

3. 書道と詩の相互関係

3.1 書道における詩の重要性

書道において、詩は非常に重要な役割を果たします。多くの書道作品には、詩が添えられています。これは、書道が単に文字を書く技術であるだけでなく、その背後にある思想や感情を伝える手段でもあるからです。書道家は、詩を通じて自分の心情や価値観を表現し、観る者に強いメッセージを伝えます。

3.2 詩に影響を与えた書道の技術

書道の技術は、詩の表現にも多くの影響を与えています。例えば、特定の筆使いや墨の濃淡は、詩の内容やテーマに応じて変わることがあります。書道家は、詩のリズムや言葉遊びを意識しながら、文字をデザインし、表現力豊かな作品を創り出します。

3.3 書道と詩の美的統一

書道と詩の統一感は、視覚芸術と文学の融合を象徴しています。美しい文字は、詩の内容を補完し、また感情を引き立てます。この美的統一は、古代から現代に至るまで、様々な作品に見られ、特に詩書一体のスタイルは、書道と詩が一つの完璧な芸術作品を形作ることを示しています。

4. 書道と詩の具体的な事例

4.1 有名な書道家と詩人

歴史の中で、多くの書道家が詩人でもありました。たとえば、王羲之はその優れた書道の技術と同時に、詩人としても知られています。彼の「蘭亭序」は、書道と詩の完璧な融合の例です。このように、書道家と詩人は同一人物であることが多く、その表現の幅を広げています。

4.2 書道作品に詩を融合させた例

書道の作品中に詩が記されることは珍しくありません。例えば、唐代の詩や名文が書道の作品として伝えられ、見る者に深い感動を与えています。これらの作品は、文字の美しさと詩の内容が融合した例であり、視覚と聴覚の両面から楽しむことができます。

4.3 書道と詩が共鳴する作品の分析

具体的な作品を分析することで、書道と詩の相互作用を深く理解できます。例えば、王羲之の「蘭亭序」は、その優れた筆使いと流れるような構成が、彼の詩的表現を一層際立たせています。文字の形状や配置、墨の使い方が、詩のリズムや情感を伝えるために巧みに利用されています。

5. 現代における書道と詩の関係

5.1 現代書道の潮流

現代の書道は、伝統的な技法を重んじつつも、新しいスタイルや技術を取り入れて進化しています。デジタルアートやインスタレーションアートとの融合が進み、国際的な舞台でも評価されるようになっています。このように、現代書道は多様性に富んだ表現を追求しています。

5.2 現代詩との融合

現代の詩もまた、書道との融合が進んでいます。特に、視覚詩やパフォーマンス詩が人気を博しており、書道もその一部として取り入れられています。これにより、詩の表現がよりダイナミックになり、観衆との対話が生まれる新しい形式が登場しています。

5.3 書道と詩の新たな表現方法

現代においては、書道と詩を組み合わせた新しい表現方法が条件されています。インタラクティブな展示や、デジタル媒体を用いた作品が増えており、従来の枠にとらわれない表現が生まれています。これにより、若い世代も書道と詩に親しむ機会が増え、その魅力を再発見することが可能になっています。

6. 結論

6.1 書道と詩の未来

書道と詩の関係は、今後も進化し続けるでしょう。新しい技術や形式が導入されることで、両者の相互作用はますます深まり、豊かな創作活動が期待されます。特に、国際的な文脈での交流が進む中で、中国文化の一部としての書道と詩の重要性が再認識されることでしょう。

6.2 文化遺産としての価値

書道と詩は、中国の文化遺産の中で不可欠な要素です。その美しさや深さは、ただの技術にとどまらず、文化や哲学、歴史を反映しています。これらの芸術形式を次世代に受け継いでいくことは、文化の保存と発展に貢献する重要な使命です。

終わりに、書道と詩は単なる技術や形式を超えた、深い意味を持つ文化的な結びつきです。これらの美しい芸術が、私たちに感動を与えると同時に、今後も新しい表現を生み出し続けることを期待しています。