漢字は中国文化において非常に重要な役割を果たしています。その起源は古代にさかのぼり、数千年にわたり発展を遂げてきました。漢字の学習や使用において、その分類法は不可欠な要素となっており、より深く理解するための手助けとなります。この文章では、漢字の基本概念から分類法、その実践的な応用及び漢字の未来に至るまで、幅広く掘り下げていきます。

1. 漢字の基本概念

1.1 漢字とは何か

漢字は、中国語の表記に使用される表意文字であり、音と意味が結びついている点が特徴です。各漢字は形状、音、意味の三つの要素から成り立っています。例えば、「山」という漢字は、見た目からも山の形を連想させ、また「さん」と読む音を持ち、山を意味します。

また、漢字は数千年の歴史を経て発展してきたため、その形や音、意味が時代ごとに変遷しています。このように、漢字は単なる文字ではなく、文化や歴史を反映する重要な要素です。漢字の習得は言語だけでなく、それを取り巻く文化や習俗についての理解を深めることにもつながります。

さらに、漢字は漢民族以外の文化にも影響を与えており、日本語や韓国語などでも用いられてきました。このように漢字は、アジア全体での共通の文化的基盤としても機能しているのです。

1.2 漢字の歴史的背景

漢字の起源は、約3500年前の商時代に遡ります。当初は亀甲や骨に刻まれた占いの記号であり、古代中国の人々の生活や考えを表現していました。商代の遺跡から発見された「甲骨文字」は、漢字の最も古い形態とされています。

その後、周代になると、漢字は徐々に制度化され、文字の形状も一定の形式に整えられました。この時期の漢字は、より多くの人々に使われるようになり、書物や文書に記録される機会が増えました。漢字は、文字通りの意味だけでなく、漢民族の哲学や思想をも表現するようになったのです。

漢字は隋・唐時代に最も栄え、文学や詩の発達とともに多くの文字が生まれました。これにより、漢字はさらに洗練され、現在私たちが知っている形に近づいてきたのです。漢字の進化を理解することは、古代から現代に至るまでの中国文化全体を理解する鍵とも言えます。

2. 漢字の分類の重要性

2.1 漢字分類の目的

漢字の分類には、漢字を学びやすくするため、またその理解を深めるための意味が含まれています。膨大な数の漢字を扱うためには、効率的に整理する方法が必要です。具体的には、漢字を音や形、意味に基づいて分類することで、それぞれの漢字の特徴や使い方を把握しやすくなります。

例えば、「水」という漢字に関連する漢字をグループ化することで、「氷」「泪」「泉」などの漢字がどのように「水」というテーマに関連しているのかを学ぶことができます。このような体系的なアプローチは、漢字の意味や用法を素早く理解するのに非常に役立ちます。

また、漢字の分類法は、学習者のレベルや目的に応じて調整できる柔軟性も持っています。初心者向けに基本的な漢字をグループ化したり、特定の分野(例えば、ビジネスや医療など)に関連する漢字をまとめたりすることも可能です。これにより、目的に応じた効果的な学習が可能となるのです。

2.2 漢字理解における分類の役割

漢字の理解を深めるためには、その背景や関連性を知ることが重要です。漢字の分類は、その意味や用法の文脈を明確にするための有益な手段となります。例えば、「日」と「月」という漢字は互いに対比される関係にあり、天体を表す象徴として理解することができます。このような対比を意識することで、漢字の持つ深い意味を掘り下げることができるのです。

さらに、漢字の分類は、記憶を助ける役割も果たします。関連する漢字や同じ部首を持つ漢字をまとめて学ぶことで、視覚的にも聴覚的にも一度に多くの情報を吸収することが可能になります。たとえば、「行」という漢字を学ぶときには、その部首である「行動」を示す他の漢字(「起」「進」「走」など)も一緒に学習すると、より深く理解できるでしょう。

また、漢字の分類は、教育の現場でも重要な役割を果たしています。教師が漢字の関連性を示唆することで、生徒の理解を促進します。さらに、このような体系的なアプローチは、継続的な学習にも役立ち、漢字を全体として一貫して把握する助けになります。

3. 漢字の主要な分類法

3.1 意味による分類

3.1.1 形声字

形声字は、漢字の中で最も多いタイプの一つで、音と意味の二つの要素を持っています。形声字は、意味を示す「意符」と、音を示す「音符」の組み合わせから成り立っています。例えば、「河」という漢字は、「水」を意味する部分と、「可」という音符から成り立っています。このように、形声字は単語の音を連想させつつ、意味を具体的に示しています。

形声字は、漢字の習得において非常に役立つ要素です。多くの形声字を学ぶことで、音と意味の関連性を把握しやすくなります。さらに、形声字の特性を活かして、漢字を推測する力も養われます。新しい漢字に出会った時に、その形声字としての構造を分析することで、未知の漢字も理解しやすくなるのです。

しかし、形声字には例外も存在します。音符部分と意味符部分が一致していない場合、学習者にとって混乱の元となることもあります。したがって、形声字を学ぶ際は、個々の漢字の意味をしっかりと確認することが重要です。

3.1.2 指事字

指事字は、漢字の中でも特に直感的な意味を持つ文字です。このタイプの漢字は、特定の概念や抽象的な意味を直接示します。例えば、「上」や「下」、「大」や「小」といった基本的な概念を素直に表現した漢字がそれに当たります。指事字は、そのままの意味を持つため、学習者にとって比較的理解しやすいです。

指事字の特徴は、象徴的な意味を持ち、明確な1つの概念を表す点です。これは学習者が言葉の基礎を築く際に重要な役割を果たします。基礎的な指事字をマスターすることで、より複雑な漢字や語句に進む道が開かれます。

ただし、指事字にも使用法上の限界があります。具体的な物を指すことが多いため、抽象的な概念や複雑な意味を持つ言葉には向かない場合があります。このため、学習者は他のタイプの漢字も併せて学ぶことで、包括的な理解を目指すことが推奨されます。

3.2 形状による分類

3.2.1 偏旁部首

偏旁部首は、漢字の意味や用途を示す部品であり、文字の形状において重要な要素です。特定の部首を持つ漢字は、意味が似ている場合が多く、部首を通じて漢字をグループ化することが可能です。例えば、「水」部の漢字(「河」「海」「湖」など)は、水や液体に関連する意味を持っています。

偏旁部首は、漢字の理解を深めるために非常に役立ちます。特に、漢字を初めて学ぶ際に部首からのアプローチは理解を助けます。部首を学ぶことで、似た意味を持つ漢字を素早く覚えることができ、漢字全体の把握がしやすくなるでしょう。

しかしながら、偏旁部首は時には学習者に混乱を招くこともあります。一見同じような部首を持っていても、全く異なる意味を持つ漢字が存在するためです。このような時、学習者は念入りに漢字の意味を確認し、それぞれを理解する必要があります。

3.2.2 字形の視覚的特徴

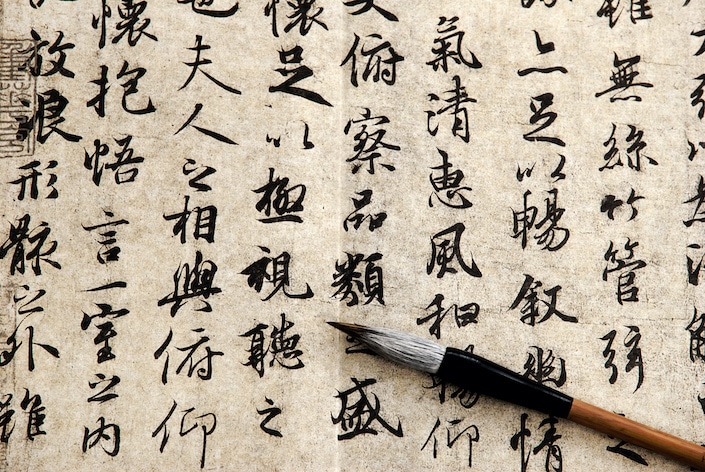

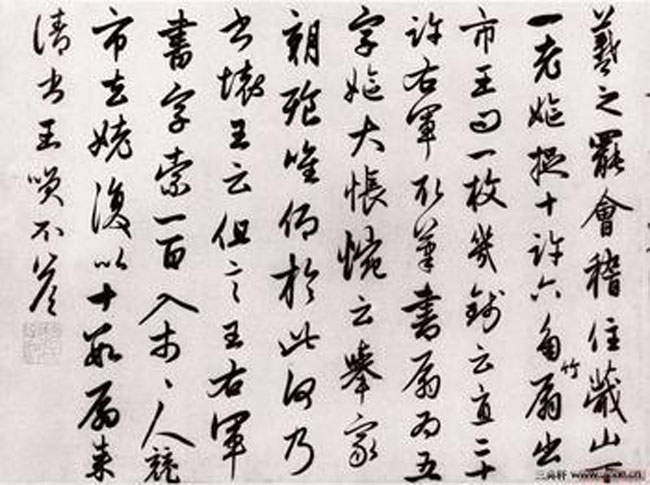

漢字は形状が非常に多様なため、その視覚的特徴に基づいて分類することも可能です。例えば、同じ「月」という部首を持つ漢字(「朋」「朗」「明」など)は、視覚的に直感的に覚えることができるかもしれません。このような字形の視覚的特徴による分類は、特に視覚的学習者にとって有効です。

さらに、字形の美しさや複雑さが漢字の文化的背景にもつながっていることを理解することが重要です。昔からの書道の技法や、美しい漢字を美術として捉える視点は、漢字の成り立ちや発展に深い影響を与えています。

ただし、字形による分類にも課題があります。漢字の中には形は似ていても、全く異なる音や意味を持つものが存在するため、視覚的なアプローチだけでは限界があります。視覚的に類似している漢字を認識する際は、必ず意味や音も確認することが必要です。

3.3 語音による分類

3.3.1 音読みと訓読み

漢字を音の観点から見ると、音読みと訓読みという二つの読み方が存在します。音読みは、漢字が中国から伝わった際の発音を基にしていますが、日本での発音が変化した場合もあります。一方、訓読みは日本語の単語と結びついて、その漢字が持つ意味をより直接的に表現しています。例えば、「学」の音読みは「ガク」であり、訓読みは「まなぶ」です。

この音と意味の組み合わせは、漢字学習において重要です。音読みと訓読みの両方を把握することで、学習者は漢字の全体像を理解しやすくなります。特に日本語の文脈では、どちらの読み方を使うべきかの判断に役立ちます。

ただし、音読みと訓読みが混在する場合もあり、この違いを認識することは学習者にとって挑戦となります。習得した漢字の音読みと訓読みを使い分けるためには、実際の文脈や会話の中で習得することが必要です。

3.3.2 音韻的アプローチ

音韻的アプローチは、音の特徴に注目し、漢字の音の構造を分析する手法です。これは、音の変化や音韻の法則を考慮しながら、漢字が持つ意味や用法を明らかにするものです。例えば、ある音が他の言語ではどのように変化するのかを比較することができ、音の進化や文化的背景を探求する上で興味深い視点となります。

また、音韻的アプローチは、言語の学際的な研究に役立つ要素ともなり、他の言語との関係性を探求することで、言語の進化や交流を理解する助けになります。音の観点から漢字を分類することは、語源や言葉の成り立ちを意識する良い手段です。

一方で、音韻的アプローチには専門的な知識が必要とされる場合もあります。そのため、より基礎的な漢字の学習から始めて、徐々に高度なアプローチへと進むことが重要です。音韻に注目することで、漢字学習はより深い洞察を得られるでしょう。

4. 漢字分類の実践的応用

4.1 教育における漢字の分類

漢字の分類は、教育において非常に重要な役割を果たしています。カリキュラムにおいて漢字を教える際に、分類法を活用することで、学習者の理解度を上げることが可能です。たとえば、学年ごとに教える漢字を部首や意味に従って整理することで、段階的に難易度を上げることができます。

また、漢字の分類は、漢字の習得に向けた学習戦略を立てる際にも役立ちます。音読みや訓読み、部首ごとに分けて学習することで、同じ漢字のグループに関連付けて暗記することが可能となります。グループ学習やゲーム形式での漢字練習を取り入れることで、楽しく効果的に学習することができます。

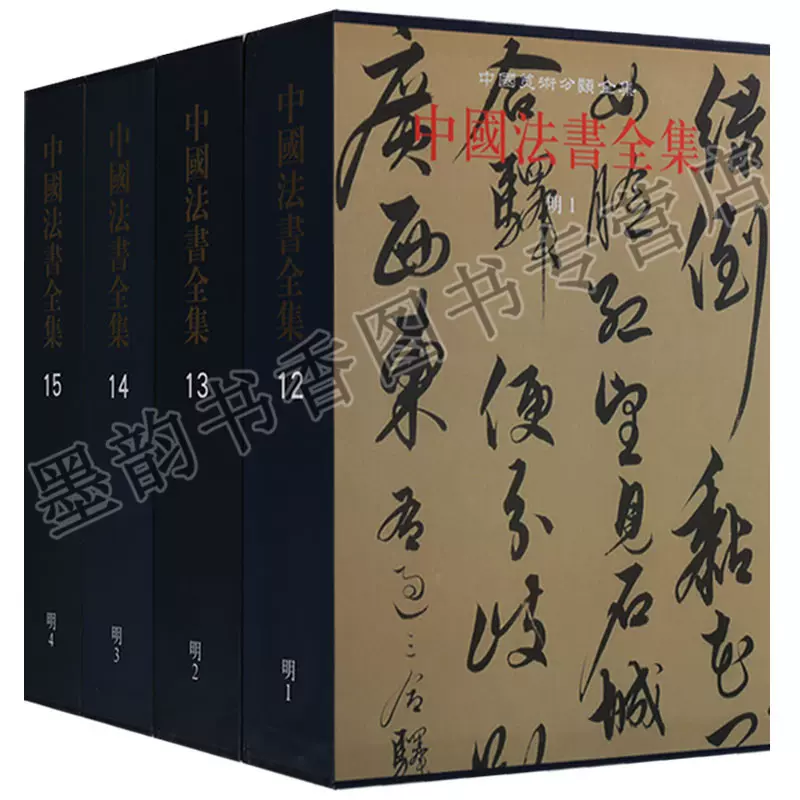

さらに、教育現場では、漢字の分類を使った教材やリソースを作成することが重要です。例えば、部首ごとにまとめた漢字一覧や、意味別のフラッシュカードなどを使用することで、学習者は視覚的に理解しやすくなります。これにより、漢字学習がより魅力的になり、モチベーションの向上につながります。

4.2 漢字学習のためのリソースとツール

現在では、多くのリソースやツールが漢字学習をサポートしています。例えば、アプリやオンラインサイトでは、漢字の読み方や意味を調べることができ、また、クイズ形式での漢字練習を提供しています。これらのデジタルツールは、学習者が自分のペースで学ぶことを可能にし、効率的に復習する手助けをします。

また、視覚的学習に重点を置いた教材も役立ちます。イラストや写真を使って関連付けることで、漢字の記憶を助けることができます。具体的な例として、画像を使ったフラッシュカードや、漢字の書き取り練習帳などが挙げられます。これにより、漢字の意味や使い方がより明確になるでしょう。

さらに、学習コミュニティやフォーラムに参加することで、他の学習者と情報交換ができ、自分の学習スタイルを改善することにも役立ちます。お互いに教え合うことで、新たな視点や理解が得られることも多く、お互いに刺激を受ける機会が得られます。

5. 漢字の未来と進化

5.1 デジタル時代の漢字の使用

デジタル時代の到来により、漢字の使用方法が大きく変化しています。スマートフォンやタブレットが普及したことで、電子化された漢字の学習や使用が進んでいます。例えば、音声入力機能を使えば、漢字を手書きすることなく音声だけで漢字を入力することができるようになっています。

また、多言語対応のアプリやオンラインプラットフォームを通じて、漢字を学ぶ環境が広がっています。これにより、地理的な制約がなくなり、世界中の人々が漢字にアクセスし、学ぶことが可能になっています。様々な言語環境の中での漢字学習は、新しい文化的交流を生み出す場ともなっています。

ただし、デジタル化には課題も存在します。手書きの漢字を書く機会が減ることで、筆記体に対する理解や漢字の形状への親しみが薄れる恐れがあります。したがって、デジタルツールを活用しつつも、書く力を維持するためのバランスが求められます。

5.2 漢字の国際的な影響

漢字は日本をはじめとする他の国家や地域においても使用され、多様な文化に根付いています。漢字を共有することにより、言語や文化の交流が促進されています。たとえば、日本語や韓国語では漢字が取り込まれ、それぞれの文化に独自の発展を遂げています。

また、国際的なビジネスや文化交流の場でも、漢字は重要な役割を担っています。特にアジア地区では、漢字を多少知っているだけで文化理解が深まります。これにより、国際的なコミュニケーションの中での架け橋となります。

さらに、漢字の全球的な認知度の向上が、新たな文献や資源の開発を促しています。異なる国での漢字に関する研究や教育の進展は、文化交流や教育の場での相互理解を高めることに貢献しています。

終わりに

漢字の分類法について詳しく見てきましたが、その重要性は言語学習だけに留まりません。漢字は、中国の歴史や文化と密接に結びついており、私たちが漢字を理解することは、文化を理解し、他者とのコミュニケーションを円滑にするために欠かせない要素となります。

漢字の学習や使用においては、分類法が効果的な手段になるとともに、新たな時代においてもその役割は変わらず重要です。今後も漢字が持つ魅力と意義を再確認しながら、学び続けていくことが大切です。漢字の美しさや多様性を楽しみながら、日々の生活に取り入れていくことができれば、きっとより豊かな文化体験を得られることでしょう。