米は中華料理の重要な基盤であり、その役割は味だけでなく、文化や生活習慣にも深く根付いています。中国では、米を主食として食べることは珍しくなく、地域によってその食べ方や種類が異なります。今回は、米の産地とそれに関連する中国の農業について詳しく見ていきましょう。

中華料理における米の役割

1. 中華料理の基本概念

中華料理は、その豊かな歴史と地域性が特徴です。歴史的には、数千年にわたる発展を経て、さまざまな地方の風味や調理法が融合しました。その結果、今日の中国料理は多様性に富み、地域ごとに独自のスタイルが確立されています。北方の料理は小麦製品を中心に、南方の料理は米を主食とする傾向があります。このため、米は南方の中華料理において特に重要な位置を占めています。

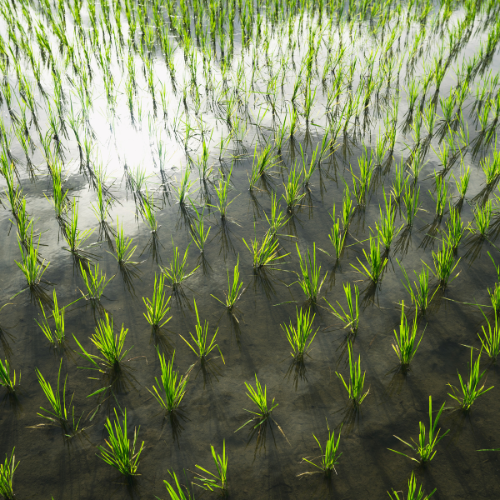

地域性について考えると、中華料理はそれぞれの地域の気候や風土に大きく影響されています。たとえば、長江流域では米の栽培が盛んで、福建省や広東省などでは新鮮な海鮮とともに米が使われることが多いです。一方、北部の地域では、特徴的な麺料理や肉料理が多く、米が主役になることは少ないですが、それでも重要な脇役として存在しています。このように、米は中華料理の様々なスタイルを形成する上で欠かせない要素となっています。

また、米は単に炭水化物の供給源としてだけでなく、その食文化の象徴でもあります。家族が集まり、食卓を囲む際には、白ご飯が中心に置かれることが一般的であり、米を通じてコミュニケーションが生まれます。特に、祝い事や特別な日の料理には、米を使った料理が欠かせません。結婚式やお祭りでは、家族や友人を招いて振る舞う料理には、必ず米が含まれるという文化があります。

2. 米の文化的意義

米は中国文化の中心的存在であり、さまざまな象徴的な意味を持っています。たとえば、「米」は繁栄や豊かさの象徴として用いられ、中国の古典文献や詩の中でも頻繁に登場します。また、米を食べることは生きるための重要な行為であり、その行為自体が感謝や尊重の表現として捉えられています。子どもたちが「ご飯を食べる」という表現を使うことで、親からの愛情や注意を感じることができます。

家庭における米の役割はさらに深い意味を持っています。米は家庭の団らんを象徴する食べ物であり、家族が一緒に食事をする時間は、絆を強める大切な瞬間です。特に、家族が集まって食卓を囲む光景は、中国の伝統的な価値観を体現していると言えます。家族の健康や幸せを祈る意味を込めて、家庭料理の中には米を使った温かい料理が多く見られます。

また、米は季節の変化に応じて様々な料理として楽しむことができます。春には筍と一緒に炊き込んだり、夏には冷やし米料理を作ったりと、季節感を感じさせる重要な食材です。さらに、毎年の収穫祭や特別な祭りの際には、新米を祝い、感謝の気持ちを表現することが一般的です。このように、米はただの食材ではなく、文化や価値観を反映した生活の一部であることが分かります。

3. 米の種類と特徴

中国には多種多様な米の品種が存在し、それぞれの特徴が料理に大きく影響します。一般的に知られているのは、ジャポニカ米とインディカ米の2種類です。ジャポニカ米は短粒種で、粘りが強く、主に南方で栽培されます。一方、インディカ米は長粒種で、さらっとした食感が特徴です。北方ではインディカ米が主に消費されているため、地域によって選ばれる米の種類が異なります。

具体的には、例えば、広東省の「香米」は中華料理でよく使われる米の一つで、その香り高さと粘り気が料理を引き立てます。これに対して、山東省の「粘米」は甘みがあり、特にお粥やデザートに適しています。また、雲南省の「赤米」は栄養価が高く、豊かな風味が特徴です。このように、米の種類や栽培地域によって、使い方や味わいが多様であるため、料理人は米の特性を理解し、適切な料理に応じた米を選ぶことが求められます。

米の選択は料理だけに限らず、文化的な側面にも影響を与えます。たとえば、特別な行事には高級な香米が使用されることが多い一方、日常的な食事にはより手頃な品種が用いられます。これにより、米が持つ地位や価値観がさらに強調されます。米の種類や特徴を知ることで、中華料理への理解が深まるだけでなく、食全体に対する見方が変わることでしょう。

米の産地と中国の農業

1. 主な米の産地

中国は広大な国土を持つため、米の主要な産地も地域ごとに異なります。最も有名なのは福建省、広東省、海南省などの南方地域で、ここでは特に香米や粘米が豊富に栽培されています。それ以外にも、湖南省や四川省も米の生産に適した気候を誇っており、それぞれの地域で独自の品種が育成されています。

北方に目を向けると、山東省や河南省が大きな米の産地です。ここでは、インディカ米が多く生産されており、比較的乾燥した気候の中で栽培されています。山西や甘粛など、内陸部でも米の栽培が行われていますが、南方に比べるとその量は限られています。このように、米の生産は地域の地理や気候に依存しており、それぞれの場所で特有の品種や栽培方法が育まれています。

また、米の生産だけでなく、米の消費量も地域によって異なります。南方では米が主食であるため、毎日の食事に欠かせない存在です。これに対して、北方では小麦やそばが主食として広く消費されているため、米の消費量は相対的に少なく、地域によってその重要性に差が見られます。このように、中国における米の産地と消費は密接に関連しており、地域特有の食文化を形成しています。

2. 中国の農業技術の発展

中国の農業技術は近年、急速に進化しています。特に米の栽培においては、品種改良や農業技術の向上により、生産性が大幅に向上しました。伝統的な農法に加え、最新の技術を導入することで、より効率的な生産が可能になっています。例えば、高収量の米品種が開発され、農薬や肥料の使用を最適化する取り組みも進められています。

また、灌漑技術の改善や、気候変動に対する適応策も重要な位置を占めています。特に水不足が懸念される地域では、効率的な水資源の管理が求められています。農業の持続可能性を考慮し、エコ農法や有機栽培など、環境にやさしい農業が注目されています。このように、技術と環境問題が交差する中で、中国の農業は新たな展開を迎えています。

さらに、都市化の進展に伴い、農業はさらなる変化を余儀なくされています。農村地域が都市化されることで、農業の担い手も減少しており、農業の効率化が求められています。若い世代が農業に従事する姿が少なくなり、スマート農業技術の導入が進んでいるのもその一環です。このような変化の中で、米の生産に関する未来の展望は、持続可能性と効率性の両立が鍵となるでしょう。

3. 環境問題と持続可能な農業

近年、中国の農業における環境問題が注目されています。特に水資源の不足や土壌の劣化は深刻な課題であり、農業生産に直接的な影響を及ぼしています。米の生産もその例外ではなく、持続可能な農業への移行が求められる状況です。科学者や農業者は、持続可能な農業実践を取り入れることで、環境への負荷を軽減しつつ、高品質な米を生産する方法を模索しています。

その一環として、泥水稲作(MU_MU-CHAO)や輪作の導入など、環境に優しい耕作法が試みられています。これにより、土壌の質を保ち、農薬や肥料の使用を削減することが期待されています。また、持続可能な農業は長期的に見て生産性を向上させる効果があるため、農業者にとっても経済的利益が見込まれます。

さらに、環境に対する意識が高まる中で、消費者も持続可能性を重視する傾向があります。そのため、エコ米やオーガニック米の需要が増えており、農業者は市場のニーズに応じた商品を提供する必要があります。未来の中国における米の供給は、その環境への配慮と相まって、より持続可能であるべきと言えるでしょう。

米を使った代表的な料理

1. ご飯料理(白ご飯、チャーハンなど)

米料理の中でも、白ご飯は最も基本的な料理の一つであり、さまざまな料理と組み合わせて楽しむことができます。白ご飯はそのままでも美味しいですが、他の料理との相性が抜群で、特に肉料理や魚料理と一緒に食べることが一般的です。また、地域ごとにスタイルは異なりますが、各地の特色が出る点も魅力です。例えば、広東省では、上品な味付けの料理に合わせた柔らかいご飯が好まれます。

素材の旨みを引き立てるために、チャーハンは人気のある米料理の一つです。チャーハンには様々な具材が使われ、肉や野菜、海鮮など、自由にアレンジが楽しめます。特に家庭では、冷蔵庫の余り物を利用することが多く、各家族ならではのレシピが生まれることが多いです。また、昔ながらの屋台やレストランでもローカルなスタイルのチャーハンがあり、観光客にも嬉しいグルメ体験となります。

ご飯料理は、ただ温かい食事としてだけでなく、繁忙な日常の中で家族をまとめる役割も担っています。特に、パーティーやお祝い事の際には、特別に炊き上げたご飯が振る舞われ、その味わいが更なる特別感を演出します。このように、米を使った料理は、家庭の温もりや地域の愛着を感じさせる重要な存在なのです。

2. 米粉料理(米粉麺、春巻きなど)

米粉を使った料理も、中国独自の魅力を放っています。米粉を主成分とする米粉麺は、特に南方の料理では欠かせない存在です。米粉麺は、その滑らかさと弾力のある食感が特徴で、スープや炒め物など、多岐にわたる料理に応用されます。例えば、雲南省の「過橋米線」は、米粉麺をスープに浸して食べる独特のスタイルで、観光客にも人気の一品です。

春巻きもまた、米粉を使った料理の一例です。薄い皮に具材を包み、香ばしく揚げた春巻きは、手軽に楽しむことができるおやつや食前の一品として愛されています。具材としては、豚肉や海鮮、野菜などが使われ、地域によっては特有の具材もあるため、食文化の多様性を楽しむことができます。この見た目の美しさや食感の違いこそが、春巻きの魅力を引き立てています。

米粉料理は、家庭での手作り文化も強く、家族が集まり一緒に作ることが多いです。特に旧正月などの特別な日には、親がきちんと作り方を教えることで、次世代に伝統が受け継がれています。このように、米粉料理は単なる食べ物ではなく、文化や家族の絆を育む重要な役割も担っているのです。

3. デザートの中の米(もち米を使ったお菓子)

米は中華料理の主食だけでなく、デザートとしても大いに活躍しています。もち米を使用したお菓子は特に人気があり、様々な形で楽しむことができます。たとえば、蒸したもち米にあんこを包み込んだ「月餅」は、中秋節に欠かせない伝統的なデザートです。月餅はその美しい形と甘さが特徴で、家族や友人と分かち合いながら楽しむ文化が根付いています。

また、「八宝粥」は様々な具材をもち米と共に煮込んだ甘味で、特に寒い季節に人気があります。健康に良いとされる穀物やナッツ、乾燥果物が入っており、栄養価も高い一品です。このように、米を使ったデザートは味わい豊かで、見た目にも楽しめる点が多く、食文化の中で独自の地位を確立しています。

今後のデザート文化において、米を利用した新しいアプローチも求められるでしょう。特に、グローバル化の中で他国の影響を受けた米デザートも増えており、例えば氷に乗せた「米粉アイス」や、フルーツと組み合わせた新感覚デザートなどが登場しています。このような進化の中で、米のお菓子は変わらぬ人気を持ちながら、新たな楽しみ方を提供しています。

まとめと今後の展望

1. 中華料理における米の未来

中華料理において米は重要な基盤を成しており、その役割は今後も揺るがないでしょう。特に、各地の食文化において米の多様性が重要視される中で、新しい米の品種や調理法が開発され続けています。米が持つ栄養価や風味を最大限に活かした料理が、ますます多くの人に受け入れられることでしょう。

特に新しい世代の食文化において、健康志向が高まり、オーガニック米やエコ農業の需要も増加する見込みです。このような傾向は、より持続可能な農業の発展につながるでしょう。未来の中華料理は、米が持つ可能性を引き出したレシピやスタイルを通じて、国際的な舞台での存在感を高めていくことが期待されます。

2. グローバル化の影響と米の役割

グローバル化が進む中、米は中国料理だけでなく、世界中で注目される食材となりつつあります。多文化が融合する中で、米を使用した新しい料理やスタイルが生まれ、国際的な食のトレンドが形成されています。例えば、アメリカや韓国では、米をベースにしたヘルシーなボウル料理が流行しており、グローバルな視点から米の魅力が再発見されています。

このように、米は単なる主食としての枠を超え、さまざまな料理に変化し続けています。料理人たちは、伝統的な中華料理に新しい要素を組み合わせることで、国際的な創造性を発揮しています。その結果、中華料理はますます多様化し、他国の食文化とも共鳴する新たなスタイルが生まれています。

米は、中国料理のみならず地球規模での食文化に欠かせない要素です。今後の展望として、この重要な食材がどのように変化し、進化していくのか、興味深く見守りたいと思います。米の持つ可能性を引き出しながら、日々の食卓に華やかさと豊かさを追加する未来を楽しみにしています。