中国料理において、米は欠かせない食材であり、その重要性は古代から現代に至るまで多岐にわたります。米は栄養価が高く、消化も良いため、多くの料理に使用され、さまざまな調理法で楽しまれています。この文章では、中国料理における米の役割を探り、特に米を使った代表的な中華料理を紹介していきます。歴史をひも解き、米の種類や調理法を確認することで、様々な料理がどのように米を中心に展開しているのかを見ていきましょう。

1. 米の歴史と中国文化

1.1 米の起源

米の起源は、およそ8000年ほど前の中国南部にさかのぼります。中国最古の農耕文化は、主に稲作によって成り立っていました。考古学的な発掘調査によって、早くも紀元前5000年頃には、稲の栽培が行われ、米が食料として定着していったことが確認されています。このような背景から、米は中国の食文化の基盤を形成する重要な作物として位置づけられているのです。

また、米は当時の人々の生活に深く根付いていました。古代中国では、米は単なる食料だけでなく、儀式や祭りの場でも重要な役割を果たしました。穀物の豊穣を祝う祭りや、祖先に感謝を捧げる儀式では、米が欠かせない供物として用いられ、精神的な意味合いを持っていました。

1.2 古代中国における米の重要性

古代中国では、米は「食」の象徴であり、富の象徴でもありました。今日でも、「米」という字は、「食事」を意味する言葉と関連付けられており、日常生活において不可欠な存在です。特に、漢字文化圏では、米の価値が非常に重視されています。また、古代中国の詩や文学においても、米は多くの作品に登場し、生活の質を高めるための欠かせない食材とされてきました。

さらに、米の生産とそれに伴う農業技術の発展は、中国の経済基盤の強化にもつながりました。農業が発展することにより、人口が増加し、都市の発展も促進されました。このように、米は古代からの中国文化や経済に多大な影響を与え続けてきたのです。

1.3 米と農耕文化の関係

米作りは、単なる農業の一部ではなく、地域の文化や習慣とも密接に結びついています。中国南部の気候や地形に適した稲作は、特にこの地域の住民によって受け継がれ、発展してきました。水田の管理や稲の育成方法には、地域ごとの独自の知恵が詰まっており、農業のやり方はそのまま文化に反映されています。

たとえば、広東省では「広東料理」と呼ばれる独特の食文化があり、米を主食とすることが強調されています。彼らの米料理には、香ばしさやもちもちした食感が重視され、特に「チャーハン」や「お粥」が有名です。また、福建省などの地域では「米粉」を使った料理も多く、地域によって米の利用方法もさまざまです。

2. 中華料理における米の種類

2.1 白米とその種類

中華料理で最も一般的に使用される米は、白米です。中国では、米はその精製度によってさまざまな種類に分かれます。たとえば、最もポピュラーな長粒米や短粒米、さらには特定の温度と湿度で保存された「香米」などがあります。これらの米は、特徴的な香りや味わいが異なるため、料理によって使い分けられます。

特に長粒米は、炊いたときにほぐれやすく、パラパラとした食感が楽しめます。この性質から、チャーハンや炒め物には最適とされています。一方、短粒米は粘り気があり、モチモチとした食感が特徴です。そのため、お粥や寿司などには短粒米が好まれます。

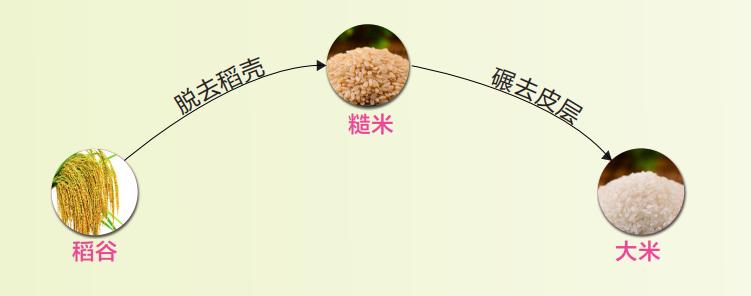

2.2 玄米の特徴と栄養価

玄米は、精米されていない米で、外皮や胚芽を残した状態です。このため、栄養価が高く、食物繊維やビタミンB群、ミネラルが豊富に含まれています。最近では、健康志向の高まりにより、玄米を使った料理が注目されています。

玄米は、特に日本の「健康お粥」や中国の「養生粥」によく使用されます。これらの料理は、栄養補給に加えて、体調を整えるための滋養食として重宝されています。玄米の香ばしさと独特の甘みが、料理に深みを与えるため、多くの家庭で人気のある選択肢となっています。

2.3 香り米(ジャスミン米、バスマティ米)

香り米は、特有の芳香があり、食欲をそそる香りが特徴の米です。ジャスミン米やバスマティ米がその代表的な例です。ジャスミン米は、タイを中心に栽培され、料理の味わいを引き立てるために中華料理にも頻繁に取り入れられています。この米は、炊き上げたときにふわっと広がる香りが特徴で、特にカレーやスパイシーな料理との相性が抜群です。

バスマティ米は、インド料理でよく使用される米ですが、香りの強さと粒の長さから、中国料理においても利用されています。中華の炒め料理や炊き込みご飯に使用されることがあり、その独特な香りが料理全体の印象を大きく変える要因となります。

3. 米を使った調理法

3.1 茹でる(ご飯)技術

中華料理において、米の調理法の中で最も基本的なのが、ご飯を茹でることです。一般的に米を水洗いした後、適切な水の量で炊き上げることが重要です。もし水の量が多すぎるとご飯がベチャっとしてしまい、少なすぎると硬くなってしまいます。そのため、経験が必要とされる調理法と言えるでしょう。

特に、広東や江蘇などの地域では、米の炊き方にこだわりがあります。例えば、「蒸米」技術を使うことで、柔らかさと香りを引き出すことができます。この蒸す方法は、米の本来の甘みを引き立てるため、シンプルながらも奥深い味わいが嬉しいです。

3.2 炊く(炊飯器と鍋)

炊飯器を利用した炊き方も、非常に一般的です。現代では、多くの家庭で炊飯器が用いられ、手軽においしいご飯を炊くことができますが、伝統的な鍋で炊く方法も根強く支持されています。釜で炊くと、底がこんがりと焦げることで香ばしさが増します。

また、鍋で炊く際には「蒸し煮」の技術を使い、蒸気で米を均一に炊き上げることがポイントです。これにより、米の粒がしっかりと立ち、もちもちの食感が楽しめるため、特に家庭の味として愛されています。

3.3 揚げる(炒飯)技術

炒飯は、中華料理の中でも特に人気のある料理の一つです。ご飯を高温で一気に炒めることで、表面に香ばしい焼き色が付き、風味が増します。炒飯に使うご飯は、冷ご飯が理想的で、パラパラとした食感を出すためには、炊き立てよりも1日置いたご飯を使うことが推奨されています。

炒飯の具材は多岐にわたり、肉や海鮮、卵、野菜などが使用されます。一品で栄養バランスが取れるため、家庭でも手軽に作れる料理として親しまれています。特に、有名な「チャーハン」は、地元の特性を生かした様々なバリエーションがあり、地域によってその味わいが異なります。

4. 米を使った代表的な中華料理

4.1 炒飯(チャーハン)

チャーハンは、中華料理を代表する米料理の一つです。冷ご飯を使い、具材を加えて炒めるシンプルな料理ですが、そのバリエーションは無限大です。一般的には、卵を使った「卵チャーハン」や、肉を加えた「豚肉チャーハン」などがあります。特に豚肉と青ネギを使用したものは、多くの家庭やレストランで愛されています。

名店のチャーハンでは、特製の調味料や、秘伝の炒め方が生かされており、食材の美味しさを最大限に引き出しています。また、さまざまな具材が融合することで、甘みや塩気、香ばしさが口の中で混ざりあい、一口ごとに驚きの味わいが広がります。

4.2 お粥(おかゆ)

お粥は、米を水と一緒に煮込んで作るシンプルなお料理です。特に朝食として人気があり、消化が良く、体に優しいため、病気の時にも好まれる食事です。お粥には、多くのバリエーションがありますが、特に「肉汁お粥」や「魚粥」が有名です。

お粥の良さは、基本の味に具材を自由にアレンジできるところです。例えば、特製の漬物や、筍、鶏肉といった食材を加えることで、さまざまなバリエーションが楽しめます。さらに、上にトッピングする香味油やネギがアクセントとなり、さらに風味が豊かになっています。

4.3 米粉料理(米粉ヌードル)

米粉を使った料理も、多くの中国料理の中で重要な役割を果たしています。「米粉」は、主に米から製造されるフレーク状の食材で、様々な料理に使われます。代表的なものとしては、「米粉ヌードル」が挙げられます。この米粉のヌードルは、もっちりとした食感で、汁や炒め物に使用され非常に人気があります。

米粉の有名な料理には、広東の「米粉炒め」や四川の「担々麺」があり、それぞれの地域によって風味や調理法が異なります。また、赤ちゃんの離乳食としても用いられることがある優れた食材です。その柔らかさと消化の良さから、幅広い年代の人々に利用されています。

5. 現代における米の役割

5.1 健康と栄養

現代において、米が持つ健康価値への関心が高まっています。特に全粒米や玄米は、食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富で、ダイエットや健康維持に貢献しています。また、現代の食生活では、動物性食品よりも植物性食品の割合が高まり、米を使用した精進料理が注目されています。

さらに、米は低GI食品としても評価されており、血糖値の上昇を抑えることができるため、糖尿病の方にも安心して食べてもらえる食材です。このように、米の持つ健康価値はますます取り上げられ、料理の選択肢としてその重要性が増しています。

5.2 国際的な米の人気

最近では、アジア以外の国々でも米の人気が高まってきています。パスタやパンの代替品として、米料理が注目される場面が増えています。特に、米粉を使ったグルテンフリーの食品や、モダンなレシピが登場することで、米の魅力が国際的に広がっています。

また、世界中の多様な文化が持つ米料理が交流することで、新たなレシピも誕生しています。アジアの家庭料理が手軽に学べる教室や、レストランも増えており、米料理の国際的な発信者となっています。

5.3 新しい米料理のトレンド

最近の食トレンドとして、「健康で持続可能な食生活」というテーマが注目されています。この中で、米が持つ栄養価や食材としての利便性が再評価されています。たとえば、「フュージョン料理」として、米を使用した新しいレシピやスタイルが増え、米の伝統を守りつつも新しいアプローチが生まれています。

具体的には、米を使ったスムージーボウルや、米粉のクッキー、さらには米を用いたビーガンハンバーガーなどが挙げられます。これらの料理は、日常的な食事としてだけでなく、特別なシーンでも楽しめる新しい形として人気が高まっています。

終わりに

中国料理における米の役割は、歴史的な背景や文化、さらには現代の食のトレンドにおいても重要な位置を占めています。米を使った代表的な中華料理は、日常的な食事として愛され続けており、そのアレンジや多様性は世界的にも評価されています。今後も、米の特性を生かした新しい料理が生まれることでしょう。このような見地からも、米は中国料理において欠かせない食材であり続けるでしょう。