中国の文化の中で、米は特に重要な役割を果たしています。特に中華料理においては、米は食事の中心となる食材であり、多くの料理に不可欠です。米は単なる主食にとどまらず、その栄養価や健康への影響も注目されています。本記事では、中華料理における米の栄養価について多角的に探求していきます。具体的には、米と中華料理の関係、栄養成分、調理法、健康への影響、さらには現代のトレンドについて詳しく解説します。

1. 中華料理における米の関係

1.1. 中華料理の基本要素

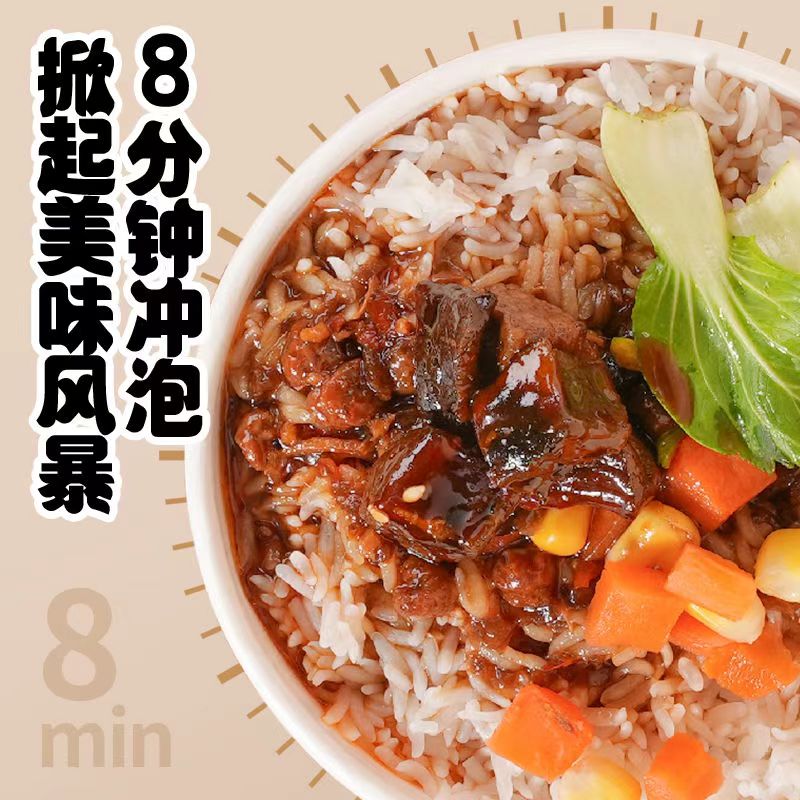

中華料理は、味、香り、色、食感の調和を重視した多様性に富む料理です。その中でも、米は基本要素の一部として欠かすことのできない存在です。一般的には、米は炭水化物の源として重要です。この炭水化物は、私たちが日々必要とするエネルギーの供給源となります。また、米を使用した料理は地域によってさまざまで、例えば広東料理では米を使った蒸し料理や炒飯が有名ですが、四川料理では辛いソースを使った米料理が多く見受けられます。

さらに、米は中華料理における他の食材との相性も非常に良いのです。例えば、米と一緒に食べる肉や野菜、香辛料は様々で、これにより一つの料理でもバリエーションが豊富になります。デリケートな味わいの白いご飯は、豊かな風味の香辛料やあんかけと絶妙に融合し、食事全体の味わいを高めてくれます。このように、米は中華料理において非常に重要な役割を果たしています。

1.2. 米の歴史的背景

米の栽培は、中国の農業史において非常に古くから行われてきました。考古学的発見によると、米の栽培は今から約9000年前に始まり、中国南部において最初に栽培されたとされています。その後、米は長い歴史の中で様々な品種が生まれ、各地の気候や風土に適応しながら発展してきました。

特に、米は古代中国の食文化において、貴族や庶民問わず広く消費される主食となりました。紀元前2世紀の文献には、米を使った料理や食事の重要性が記されています。さらに、古代の哲学者たちは、「米は人の命を支える」とまで言い表しました。このように、米は単なる食材ではなく、中国の文化や歴史そのものとも深く結びついています。

1.3. 米の文化的意義

米は中華文化の中で、食事以上の意味を持つ重要なシンボルです。特に、「米」は豊かさや繁栄の象徴とされ、祝い事や祭りでは米料理が欠かせない存在となっています。結婚式や誕生日などの特別な行事では、必ずと言っていいほど米を使った料理が登場し、家庭や地域の絆を強める役割を果たしています。

また、米は家族や友人と食卓を囲む際の中心的な存在です。中国では、家族全員が一つのテーブルを囲んで食事を共にするという習慣が根強く、それは米を介してつながる時間でもあります。米をシェアするという行為は、親しみや絆を強める象徴でもあり、これが中国の食文化の一端を成しています。

2. 米の栄養成分

2.1. 炭水化物の重要性

米は、主に炭水化物で構成されており、これは私たちの体にとってエネルギー源となります。一皿のご飯には、特にエネルギーを必要とする日常生活を支えるための炭水化物が大量に含まれています。中華料理では、炭水化物は主食としてだけでなく、他の食材と組み合わせてエネルギーを摂取する重要な手段です。

さらに、米に含まれる炭水化物は、消化が遅く、持続的にエネルギーを供給する特徴があります。そのため、米を主食とすることで、空腹感を抑えることができ、間食を控えることが可能になります。特に、運動をする人や忙しいビジネスマンにとって、米はエネルギーを効率よく摂取するための理想的な食品です。

2.2. ビタミンとミネラル

米には、ビタミンやミネラルも豊富に含まれています。特に、白米に対して玄米はビタミンB群(B1、B2、B6など)やマグネシウム、鉄分などが豊富です。これらの成分は、エネルギー代謝を助け、免疫力を高め、心身の健康を維持するのに重要です。

例えば、ビタミンB1は糖質の代謝に関与しており、エネルギーを効率よく作り出します。また、鉄分は血液の生成に欠かせない成分であり、特に女性や成長期の子供には不足しがちです。これらの栄養素を意識的に摂取することが、健康維持につながります。ですから、玄米を主食に選ぶことで、必要なビタミンやミネラルを効率的に摂取することができます。

2.3. 食物繊維の役割

米に含まれる食物繊維も、我々の健康において重要な役割を果たします。特に玄米や雑穀米には、豊富な食物繊維が含まれており、これが消化を助け、腸内環境を整える役割を持っています。食物繊維は、便通を改善し、腸の健康を保つために非常に重要です。腸内環境が整うことで、免疫力も向上し、病気の予防にも効果があります。

また、食物繊維が含まれている食事は、満腹感が持続しやすいため、食べ過ぎを防ぐのにも役立ちます。料理において、米はさまざまな食材と組み合わせることができ、多様な食物繊維を摂取する手助けとなります。健康的な食生活を送るために、米を上手に取り入れることが重要です。

3. 中華料理における米の調理法

3.1. 蒸し米と炊き込みご飯

中華料理における米の調理法は多岐にわたりますが、特に蒸し米(白ご飯)と炊き込みご飯は代表的な調理法です。蒸し米は、シンプルながらも米本来の風味や甘みを引き立てる方法で、多くの中華料理に合わせてサーブされます。米を炊く際には、洗浄や浸水が重要で、こうした工程が米の食感に大きな違いをもたらします。

一方、炊き込みご飯は、肉や野菜、スパイスなどを加えることで、より豊かな風味を楽しむことができます。例えば、川鍋ご飯(煮込みご飯)は、鶏肉や海鮮を使った具材が加わり、香ばしく調理された米となります。これらの調理法は、それぞれの地域や家庭の風習によっても異なるため、各地のバリエーションを楽しむのもひとつの醍醐味です。

3.2. その他の調理法(焼き、揚げなど)

米の調理法には、蒸しや炊き込みだけではなく、焼きや揚げといった方法もあります。例えば、焼き飯(チャーハン)は、残ったご飯を使って手軽に作れる人気料理です。具材として卵や野菜を加え、香ばしい味付けで仕上げると、ボリューム満点の一品が完成します。焼き飯はその調理の利便性からも、家庭料理として愛される理由の一つです。

また、揚げ米も家庭で楽しむことができる料理の一つです。揚げることで外はカリッと、中はふんわりとした食感を味わえます。これには、スパイスやハーブを加えることで独自の風味を楽しむことができ、華やかな見た目にもなります。こうしたさまざまな調理法は、米の無限の可能性を示しており、料理のアイデアを広げるきっかけにもなります。

3.3. 米料理のバリエーション

中華料理の中で米を使った料理は、地方によって特色があります。たとえば、広東省では、蒸し米やせいろで調理した米が多く、味付けはあっさりとしたものが好まれます。一方、四川省では、辛い香辛料が使用され、スパイシーな炊き込みご飯が楽しめます。このように地域ごとに異なる味付けや調理方法が存在し、それぞれの文化を反映した米料理が楽しめます。

また、近年では輸入された食材や他国の料理の影響を受けた創作米料理も増えてきました。例えば、イタリアのリゾットや、韓国のビビンバとの融合料理が登場するなど、国際的な食文化の影響が見られるようになっています。米料理もまた、新しいスタイルや発展を遂げているのです。

4. 健康への影響

4.1. 米の摂取と健康リスク

米は栄養価が高い一方で、過剰摂取は健康リスクを伴うこともあります。特に、白米を主成分とする食事が続くと、糖質の過剰摂取につながりやすく、これが肥満や糖尿病のリスクを高める要因となることがあります。したがって、米を食べる際には、適量を意識し、栄養バランスを考えた食事が大切です。

また、米の選び方にも注意が必要です。精白米は栄養素が削られがちで、栄養素の豊富な玄米や雑穀米を選ぶことで、より健康的に米を楽しむことができます。さらには、米に加える具材や調味料も健康に影響を与えますので、低塩、低油の調理法を選ぶことが望ましいです。

4.2. バランスの取れた食事としての米

米は、他の食材と組み合わせることで、栄養バランスの取れた食事を作る基盤となります。例えば、米に豊富な野菜やたんぱく質源となる肉や魚を合わせることで、肉と野菜を一緒に摂ることが可能です。このように、米を中心にした食事は栄養価を高めるために非常に有効です。

さらに、米は消化が良い食材であり、中華料理の特徴であるスパイスを使った料理とも良好な相性を持っています。このため、辛味や味の濃い料理と一緒に米を食べることで、食事全体のバランスを保つことができます。これにより、日常の健康を維持し、良好な体調を整えることが容易になります。

4.3. 米の消化吸収について

米は、他の多くの穀物と比較して消化が良い食材です。特に白米は、調理がシンプルで肝心な栄養素がすぐに身体に取り入れられるため、多くの人にとって消化に優れた食べ物です。消化吸収が良いことは、体に素早くエネルギーを供給するという点で重要です。

ただし、米の種類によっては消化吸収に影響を与えることもあります。例えば、玄米は食物繊維が豊富な反面、消化に時間がかかるため、お腹の調子に敏感な方は注意が必要です。自分自身の体調や消化能力に合った米を選ぶことが大切であり、その選択が健康的な食生活につながります。

5. 中華料理と米に関する現代のトレンド

5.1. 健康志向の変化

最近では、健康志向の高まりに伴い、米に対する価値観が変わりつつあります。特に、低炭水化物ダイエットやグルテンフリーの流行により、米を避ける人々も増えてきました。一方で、健康を重視する人々は、白米よりも玄米や雑穀米を選ぶ傾向が強まっています。

そのため、中華料理でも健康に配慮したメニューの提供が進んでいます。具体的には、低カロリーの野菜をふんだんに使用した炊き込みご飯や、オリーブオイルを使ったヘルシーな炒飯が人気を博しています。外食時には、栄養価の高い米料理が選ばれるようになり、食材の選び方にも変化が生じています。

5.2. 米の代替品とその影響

米の代替品として、カリフラワーライスやクスクス、キヌアなどの新しい食材が注目されています。これにより、米を使った料理のバリエーションが広がると同時に、食文化の進化が見られます。特に、カリフラワーライスは低カロリーで、血糖値の上昇を抑える効果が期待できるため、健康意識の高い人々に人気を集めています。

ただし、これらの米の代替品は、従来の米の持つ風味や食感とは異なるため、文化的な違和感を覚える人も少なくありません。中華料理特有の味わいを楽しむためには、米を基盤にした伝統的な料理を守りつつ、新しい食材との融合を図ることが求められています。

5.3. 伝統と革新の融合

最後に、現代の中華料理においては、伝統と革新が見事に融合している様子が窺えます。料理人たちは、米を中心にした古典的なレシピを大切にしながら、現代の健康志向や新しい食材を取り入れた独自のアレンジを加えています。例えば、伝統的な炒飯のレシピにオリジナルのソースやスパイスを加えたり、米を使ったデザートに新しいフレーバーを取り入れる試みが行われています。

また、食文化イベントや料理教室では、伝統的な米料理を学ぶ機会が増え、地域の特産品や地場産の素材を使用した米料理が注目されています。このように、米は中華料理の中でしっかりと根付いているだけでなく、時代とともに進化し続けているのです。

終わりに

中華料理における米の役割とその栄養価についての掘り下げは、我々の食生活の変遷とともに非常に興味深いテーマです。米はただの主食ではなく、歴史的背景や文化的意義、さらには健康的な食事の一環として、さまざまな側面から評価されています。近づく現代の食のトレンドの中で、米をいかにうまく取り入れながら健康的な食生活を送るかは、今後の重要な課題となるでしょう。米を介して、中華料理の多様な魅力を再発見し、より良い食の選択を楽しんでいけると幸いです。