書道は中国の伝統文化の一部であり、その多様性と美しさは世代を超えて受け継がれてきました。中国の書道は文人の知識や感情を表現する手段としてだけでなく、精神的な修養としても重要視されています。本記事では、書道の様々な書体を紹介し、それぞれの書体の特性や練習方法について詳しく解説します。

1. 書道の歴史

1.1 書道の起源

書道の起源は古代中国に遡ります。最古の記録としては、甲骨文字や青銅器に刻まれた文字が挙げられます。これらの文字は、当時の人々が神や先祖に対して祈りや感謝を表すための重要な手段でした。書道は、ただの文字を記述する作業ではなく、神聖な儀式を伴った行為でもあったのです。

書道が進化する中で、漢字は次第に形を変え、さまざまな書体が誕生しました。たとえば、漢の時代には隷書が登場し、従来の篆書よりも効率的に文字を書けるようになりました。この時期の書道は、行政文書や文学作品に多く利用され、広く普及しました。

1.2 書道の発展

時代が進むにつれて、書道はより一層多様化しました。唐代に入ると、楷書や行書が流行し、これにより書道はさらに芸術的な側面を強調するようになりました。特に、王羲之の「蘭亭序」のような作品は、書道の美しさを際立たせ、多くの人々の心をつかみました。これらの書体は、ただの文字としてだけでなく、感情や人間性を表現する手段としても重要視されるようになりました。

また、宋代に入ると、書道はより理論化され、技法や書体の研究が進みました。この時代には書道の流派も増え、各地の特色が現れるようになりました。書道は単なる技術ではなく、その背景にある文化や哲学を探求するものへと進化していったのです。

1.3 書道の文化的意義

書道は中国文化の中で文化的な象徴と見なされています。その美しさや技術は詩や絵画と同様に高く評価され、特に文人たちは書道を通じて自らの人格を表現しました。書道は、形だけではなく、精神的な側面も重視されており、その習得は内面的な成長を促す手段でもあります。

書道の教育は家庭や学校で行われ、芸術としての価値が認識されるようになったのも、近代に入ってからのことです。現在では書道を学ぶことで、集中力や忍耐力を養うと同時に、自己表現の手段としても広がりを見せています。国際的な場でも書道を学ぶ人々が増えており、書道の文化は中国を超えて広がっているのです。

2. 書道の基本技法

2.1 筆の持ち方

書道を始めるにあたって、筆の持ち方は非常に重要です。一般的には、親指と人差し指、中指で筆を支え、残りの指は筆を自然に支える形を取ります。この持ち方は、筆に対するコントロールを高め、自由な表現を可能にします。

具体的には、筆を持つ際に、指先の力を使いすぎないように注意が必要です。力を入れすぎると、筆の先端が潰れてしまい、思うような線が書けなくなります。そのため、軽やかなタッチで書くことを心がけましょう。初めて書道を体験する場合は、まずはこの持ち方をマスターすることが重要です。

さらに、指の使い方にも工夫が必要です。筆を動かす際には、手首や肘を柔らかく動かすことで、滑らかな線を書くことができます。この動きがスムーズになることで、様々な書体を美しく表現する基礎が築かれます。

2.2 墨の準備

良い書道の作品には、良質な墨が欠かせません。墨の作り方には、墨を摺る作業が含まれ、これにも一つの技法があります。墨壺に墨を置き、少量の水を加え、ゆっくりと円を描くように摺ります。この時、あまり力を入れすぎないようにし、音を楽しむような気持ちで行うと良いでしょう。

墨の濃さも作品の表情に大きく影響します。濃すぎる墨は重い印象を与え、薄い墨は優しい、柔和な印象をもたらします。それぞれの書体に合った墨の濃さを見つけることが、書道を学ぶ上での楽しみでもあります。

また、墨だけでなく、墨液を使う人も増えています。墨液は簡単に使えるため、初心者にとって書道の敷居を低くする大きな要素です。しかし、従来の墨を使った際の独特の風合いは味わえないため、両者の特性を理解しつつ、それぞれの良さを楽しむことが求められます。

2.3 紙の選び方

書道に使う紙は、作品の出来栄えに多大な影響を与えます。一般的には、和紙や特に書道専用紙が好まれます。例えば、半紙や宣紙などの素材は、墨の吸収や発色が優れており、書道の魅力を引き立てます。

紙を選ぶ際には、重さや厚み、質感が重要です。軽い紙は墨がにじみやすく、逆に厚い紙は墨が跳ね返ります。書きたい書体や表現によって、紙の特性を見極めることが必要です。初心者であれば、まずはさまざまな種類の紙を試し、それぞれの特徴を理解することが基本です。

また、最近では合成紙や特殊な加工が施された紙も登場しています。これらは墨がにじみにくく、初心者でも扱いやすいのが特徴です。ただし、伝統的な書道の魅力を体験するためには、やはり和紙を使用することをおすすめします。

3. 主要な書体の紹介

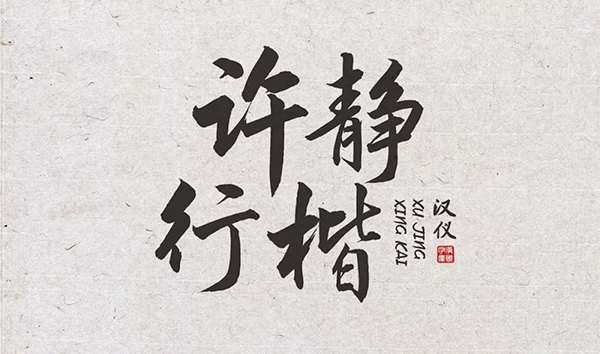

3.1 楷書

楷書は、書道の基本的な書体として知られています。その特徴は明確で、読みやすい文字が形成されています。楷書は特に、学校教育においても使用され、手本として多くの人に親しまれています。文字の形は整っており、性格は穏やかで理知的な印象を与えます。

また、楷書の魅力はその規則性にあります。一定のルールに基づいて文字が構成されているため、初心者にとっては覚えやすく、筆の運びを学ぶ良い教材となります。例えば、基本的な「一」や「二」などの簡単な文字から始まり、徐々に複雑な文字へと進むことで、自然に技術が向上します。

楷書はまた、書道の基本とも言えるため、他の書体を学ぶ際にも基盤となります。美しく楷書を習得することは、他の書体の理解にも繋がります。また、個々のスタイルを見つけるための基盤としても非常に重要です。

3.2 行書

行書は楷書の流れるようなスタイルを持ち、書道の中でも非常に人気のある書体です。楷書に比べて柔らかなラインが特徴で、感情を表現しやすいのが魅力です。行書は多くの文人が実用的に使用した書体であり、特に詩や手紙などに多く用いられました。

行書の練習を始める際は、まずは簡単なフレーズや句を選び、書くことから始めると良いでしょう。流れるようなラインを描くことを意識し、文字の間を埋めるように工夫します。楷書から行書に移行する際には、筆の軌道がスムーズであることが求められます。

行書はまた、個性や感情を強く反映させやすいため、書道を楽しく学ぶための絶好の書体です。徐々に自分のスタイルを確立していきながら、行書の持つ魅力を存分に楽しむことができるでしょう。

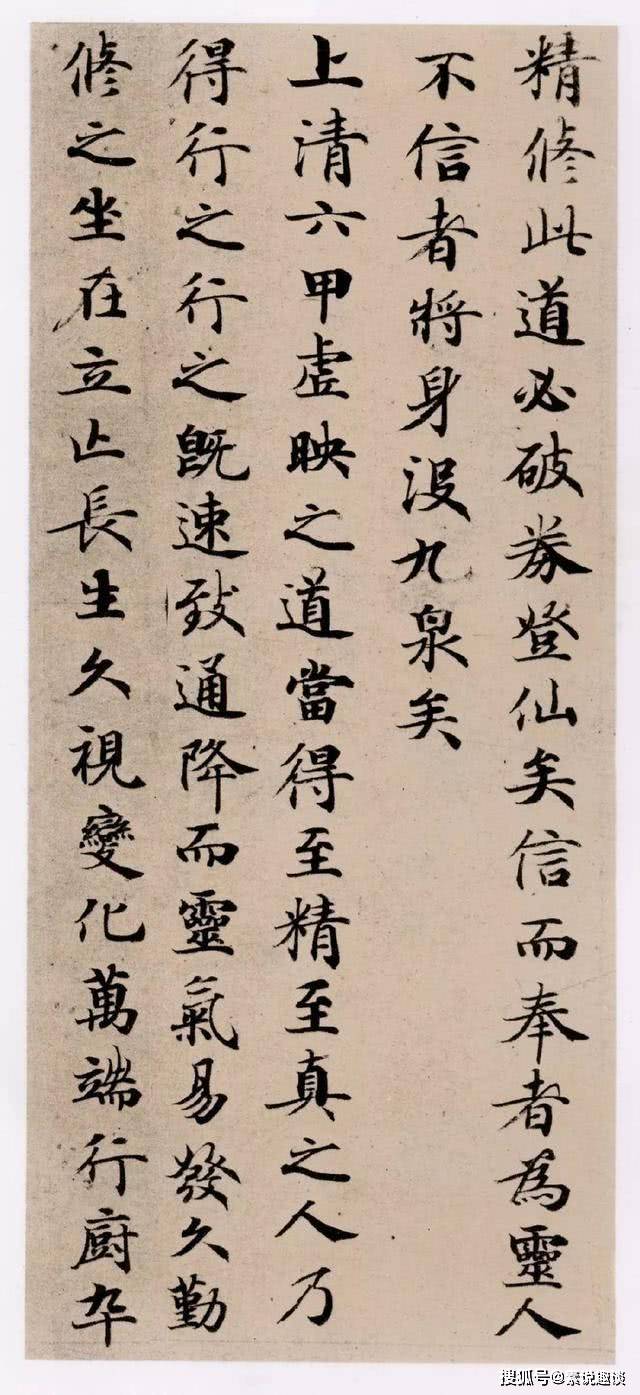

3.3 草書

草書は、非常に自由度が高い書体であり、先人たちが自由な表現を追求した結果として生まれました。この書体は、文字が省略され、極めて速く、流れるように書かれます。草書は書道の中でも難易度が高いとされており、書く際には高い技術が求められます。

草書を書く際には、まずその特徴を理解することが重要です。筆を動かすスピードは速く、通常の文字よりも省略や変形が多くなります。初心者にとっては、最初は行書や楷書をしっかりとマスターした後にチャレンジすることを推奨します。草書の独自の流れを感じ取ることで、さらなる表現力が芽生えるでしょう。

草書は日本の書道にも影響を与えており、特に現在のアート界では草書のスタイルが評価されています。個々の表現力を存分に発揮できる草書は、今後のアートシーンにおいても重要な鍵となるでしょう。

3.4 隷書

隷書は、非常に独特な形をした書体であり、漢代に人気を博しました。この書体は直線が多く、力強い印象を与えるデザインが特徴です。隷書は楷書に比べるとやや装飾的な要素があるため、視覚的な美しさが際立ちます。

隷書の練習を始める際は、まず基本的な文字を選び、その形状を十分に観察しましょう。隷書の特性を理解するためには、特定の書体を見つけ、それに基づいて練習することが重要です。この書体の魅力は、その形が常に進化していることであり、書く人の個性が強く現れるのが魅力です。

現代においても、隷書は多くの書道家やアーティストによって再評価されており、様々な作品で活用されています。隷書を通じて、筆を使う感覚を深め、現代アートの流れに触れることも一つの楽しみです。

3.5 篆書

篆書は、中国の古代文字の一つで、特に印章や記念碑に使用されることが多い書体です。この書体は非常に規則的で、整った形状が特徴的です。篆書は、他の書体に比べて装飾的であり、芸術性が高く、多くの書道家にとっては魅力的なチャレンジです。

篆書を書く際には、正確なストロークと形状に重点を置く必要があります。初めて篆書に挑戦する際は、基本的な文字の形を学び、理解を深めることが重要です。また、篆書はデザイン的な要素が強いので、自由にアレンジを加えることで、独自の作品を生み出す楽しみもあります。

篆書は、印章作家やアート愛好者にとって特に人気のある書体です。近年では、篆書を現代アートに取り入れる試みも増えており、篆書が持つ独自の美的価値が再評価されています。

4. 書体ごとの練習方法

4.1 楷書の練習方法

楷書を練習する際は、まずは各文字の基本的な形をマスターすることが肝心です。各文字をひとつずつ丁寧に書くことで、筆使いや筆圧の調整が可能になります。ルールに則って正確に書く練習を積むうちに、徐々に自身のスタイルを確立していけます。

具体的な練習法としては、まずはコピー用紙に楽しむ感覚で文字を書き、次に本物の和紙や書道専用紙に挑戦するのが良いでしょう。書いた文字を見て自己評価し、改善点を見つける手助けにもなります。最初のうちは、手本を見ながら少しずつ書き込んでいくことでスキルを育てていくのです。

また、楷書の練習の際には、月ごとや週ごとに特定のテーマを設定すると、効果的な練習になります。たとえば、角や直線に意識を置く「直線練習」や、曲線を意識した「曲線練習」といった形です。これにより、技術が段階的に成長し、短期間で上達が実感できるでしょう。

4.2 行書の練習方法

行書は、流れるような線が特徴であり、筆の動きを大事にする書体です。最初は楷書を基にし、次第に流れるようなスタイルに変えていくことが効果的です。行書の特性を理解するためには、行書専用の手本を参考にしながら、より多くの文字をスムーズに書く練習を行います。

ワークショップや書道教室での実践も大変役立ちます。行書は具体的な動きがあるため、他の参加者と共に練習することで相互に刺激し合い、成長を促すことができます。また、行書のフレーズや詩を書く際には、自分の感情にマッチした表現を見つけ、感受性を高めることが重要です。

行書の上達に関して、日々の練習を数分でも続けることが成功の鍵となります。少しずつでも良いので、一日一字から始められると、長期的な成長につながりやすいです。自分自身の行書スタイルを楽しみながら、創造的な表現を見つける旅が待っています。

4.3 草書の練習方法

草書は非常に自由な表現が可能な書体であるため、練習には多少の自信が必要です。初めのうちは、基本的なフレーズや有名な詩の文を選び、それを草書に変換する練習を行います。他の書体と異なり、草書では形よりも流れやリズムが重要視されるため、あまり細かいルールにとらわれないのがポイントです。

特に草書では、筆をスムーズに動かせるため、体をリラックスさせて大胆に筆を運ぶことを意識すると良いでしょう。自分のリズムで書くことで、自由な作品を表現でき、結果的に草書の面白さを感じることができます。ポジティブに取り組むことで、他の書体とは異なる新しい書道の体験を楽しめるでしょう。

また、作品を発表することも効果的です。草書は他人には理解されにくい場合もあるため、定期的に自分の作品を見せることで、相手の反応を通じて新たなインスピレーションを得られます。草書を書き続けることで、自由な表現を楽しみ、書道の深い魅力に触れることができるのです。

4.4 隷書の練習方法

隷書の練習では、まず文字の形状をじっくり観察することが必要です。隷書は力強い印象を与えるため、筆使いはしっかりとしたものであることが求められます。まずは線の太さやデザインに注目して、自分のスキルを確認しながら少しずつ深化させていくと良いでしょう。

隷書特有の美しさを引き出すためには、書く文字の配置にも気を配る必要があります。各文字のバランスを整えたり、全体の構成を考えたりすることで、視覚的な美しさを意識することが可能です。手本をしっかりと写し取ることも効果がありますが、独自のアプローチを持つことでもその個性を育てることができるでしょう。

隷書の練習を通じて自らのスタイルを作り上げていくことで、書道の楽しさや独特の魅力に触れることができます。さまざまな書体との組み合わせや、他の書道家との交流が、新たなインスピレーションを与えてくれるはずです。

4.5 篆書の練習方法

篆書は、非常に繊細で美しい書体であり、初めて挑戦する際には多少の専門用語やテクニックを理解しておくことが役立ちます。篆書の美しさは、基本的な形を初めから正確に書けるかどうかに大きく依存しているため、まずは基礎から始められることが大切です。

練習には、篆書特有の形状や直線に注意を払い、一つ一つの文字を丁寧に扱う必要があります。書道教室やオンラインクラスで篆書の技術を学ぶことができるため、他の書道家との交流を通じて、お互いの技術を高めたり、アドバイスをもらったりするのも良い方法です。

また、篆書の練習の際は、いくつかの小さなプロジェクトを設定することで、より楽しさを持たせることができるでしょう。例えば、お友達の名前を篆書で書いたり、特別なメッセージを篆書で表現したりすることができます。これにより、篆書を書くことの楽しみを見出しながら、自分の技術を着実に向上させていくことができるでしょう。

5. 書道の現代的な展開

5.1 書道とデジタルアート

今日は、書道とデジタルアートの融合が進んでいます。特に若い世代にとって、デジタル技術を使った新しい表現方法が注目されています。デジタルツールを使用することで、書道の伝統を現代的にアレンジし、独自のビジュアルを创造することができます。

プロのアーティストたちは、デジタルソフトウェアを使って自身の書道作品をアニメーション化したり、様々なエフェクトを通じて新たな表現を試みています。これにより、インスタグラムなどのSNSを通じて、書道の魅力が国際的に広がっているのです。

また、書道のデジタル化は、学習や練習にも便利です。アプリやオンラインコースを利用すれば、独学での学びも容易になります。デジタル画面上でリアルタイムに模写ができるため、自分の技術を即座に確認しながら練習できる環境が整ってきました。この現代的なアプローチで、若者たちが書道に興味を持つきっかけが増えています。

5.2 書道の国際的な広がり

書道は、中国国内だけでなく、世界中に広がりを見せています。特に日本や韓国では独自の書道文化が根付いていますが、最近ではアメリカやヨーロッパでも書道教室が人気となっています。特に文化交流の影響もあり、書道のワークショップやイベントが国際的に開催され、文化の共有が進んでいます。

国際的なアートイベントにおいては、書道を用いたパフォーマンスや作品展示が注目を集めており、新しいアーティストたちが伝統的な書道に独自の解釈を加えて表現しています。その結果、書道が持つような美的価値や哲学が、今までになかった方法で表現され、世界中の人々に感動を与えています。

このような広がりを受けて、書道を学ぶためのリソースも充実していきました。オンライン教育プラットフォームやドキュメンタリー番組は、書道に対する関心を高め続ける要因の一つとなっています。多様なリソースのおかげで、さらに多くの人々が書道を体験し、楽しむきっかけを得ています。

5.3 書道を学ぶためのリソース

書道を学ぶ際には、多くのオンラインリソースや教材が存在します。まずはデジタルプラットフォームでの動画講座やチュートリアルが好まれています。YouTubeや教育サイトには、プロの書道家たちによるレッスンが豊富に掲載されており、初心者から上級者まで幅広く学ぶことが可能です。

加えて、書道に関する書籍や教材も充実しており、特に美しいイラストや詳細な解説が多く、自己学習にはとても役立ちます。また、地元の書道教室や大学の講座も利用することで、直接的な指導を受けながら技術を学ぶことができ、機会を見つけやすい環境が整っています。

さらに、SNSを通じた書道コミュニティも人気を集めています。InstagramやFacebookなどのプラットフォーム上で、他の書道愛好者と作品を共有し、アドバイスをし合ったりすることで、モチベーションを高めつつ学び続ける機会が増えています。書道はどんな時代でも常に進化しており、さまざまな方法で自分なりのスタイルを築く道が開かれています。

終わりに

本記事では、中国書道の多様な書体やその練習方法、さらには現代における書道の展開について探求しました。書道は単なる技術や芸術表現ではなく、心の内面や文化とのつながりを持つものです。古代から続いてきた伝統が、現代社会でも息づいている様子を感じ取ることができるでしょう。

これから書道を始めたいと思っている方々には、興味のある書体から挑戦し、自分自身のペースで楽しんで学んでほしいと思います。また、書道を通じて多くの仲間と出会い、共に成長していくことができる素晴らしい体験が待っています。

書道は、一筆一筆が人間の感情や思想を表現する、奥深い文化です。ぜひこの機会に、書道という美しい世界に触れ、新たな楽しみを見つけてみてください。