中国文化は非常に多様で、特に書道はその中核を成す重要な要素です。書道は、単なる文字を書く技術に留まらず、深い精神性や美的観点を持つ芸術表現でもあります。本記事では、中国の書道の一環として、書道の隷書に焦点を当てます。隷書は、その独特なフォルムや歴史的背景、技法について詳しく探求し、隷書の魅力をお伝えします。

1. 中国の書道

1.1 書道の歴史

書道の歴史は非常に古く、紀元前の殷時代にまでさかのぼります。当時、中国では甲骨文字として知られる文字が使用されていました。それから数世代を経て、書道は徐々に発展し、各時代ごとに独自のスタイルが確立されました。特に、西漢時代においては、隷書が広く使われ始め、官僚や商人の間で普及しました。この背景には、政府の文書や公文書が多く求められたことが大きな要因です。

その後、隋唐時代にはさらに発展し、隷書は文字の美しさだけでなく、明確さや読みやすさも兼ね備えた書体として評価されました。この時代の書道家たちは、技術を磨き、隷書を用いて数多くの名作を残しました。その影響は現代にまで続いており、隷書は今もなお多くの人々に親しまれています。

1.2 書道の重要性

書道は中国文化の中で非常に重要な位置を占めています。その重要性は、文字が文化や歴史の伝達手段であるだけでなく、精神的な修養や自己表現の方法でもある点にあります。書道を通じて、書き手は自己を見つめ直し、心の静けさを保つことができます。このような特性は、特に東洋思想における内面的な探求と深く結びついています。

また、書道は他の芸術分野とも密接に関連しています。絵画や詩と結びつくことで、より深い文化的な表現が可能となります。書道家たちは、しばしば自身の作品を詩や絵画と組み合わせることで、総合的なアート作品を生み出します。このような相互作用こそが、中国文化の奥深さを象徴しています。

1.3 書道の基本技術

書道を学ぶ上で、基本技術は非常に重要です。まず、筆を使う技術が挙げられます。筆の持ち方や動かし方、力加減によって、文字の印象は大きく変わります。特に隷書では、ストロークの流れや筆圧が作品の美しさに直結するため、練習が欠かせません。

次に、紙と墨の選び方も重要な要素です。中国では、特に宣紙が書道において重視されており、墨の種類や質も作品の出来に影響します。理想的には、墨の濃淡を調整しながら、筆を使い分けていくことで、より立体感のある文字を表現します。この技術の習得には、長年の努力と経験が必要です。

最後に、心を整えることも書道において大切です。集中力を高め、心の平穏を保った状態で書くことで、作品に込められた感情や思いが豊かになります。これは書道だけでなく、あらゆる芸術表現に共通する考え方であり、心技体の調和が書道の質を向上させる鍵となります。

2. 書道の書体の種類

2.1 楷書の特徴

楷書は、最も一般的な書体として知られています。明瞭で整然とした形状が特徴であり、特に公文書や教科書などで広く使用されています。楷書は、文字の形状がしっかりと整っており、読みやすさが非常に高いです。このため、多くの初心者が書道を学び始める際には、まず楷書からスタートします。

楷書は、特に唐代以降、様々な書道家によって洗練されてきました。よく知られた書道家としては、顔真卿や柳公権がいます。彼らの作品は、楷書が持つ美的魅力を最大限に引き出したものであり、今なお多くの人に影響を与えています。彼らの技法やスタイルは、今日においても多くの書道家によって研究されています。

また、楷書は他の書体に比べて、特に初心者にとっては修得しやすい特徴があります。そのため、書道の基本を学ぶ際には非常に重要な書体であり、技術を習得するための基盤を提供してくれます。

2.2 行書の特徴

行書は、楷書と草書の中間に位置する書体です。この書体は、読みやすさを保ちながらも、より流麗で自由な表現が可能です。行書の特徴は、文字の一部が省略されることや、連筆によって滑らかな形状が表現される点です。このような性質により、行書は書道家による即興的な表現が可能となり、特に詩や感情を表現する際に人気があります。

行書は唐代から発展し、多くの優れた書道家によって磨かれてきました。王羲之やその息子・王献之は、行書の名手として知られ、彼らの作品は今もなお研究の対象となっています。彼らの流麗な行書は、書道の歴史において大きな影響を与え、後の世代の書道家にも多くの技法を伝授しました。

行書は、その柔軟性と表現力の高さから、現代の書道でも非常に人気があります。美しい曲線とダイナミックな線が特徴であり、多くの人々に愛されています。日常的な手紙やカジュアルな作品においても広く使用され、特に個性を表現する手段として重宝されています。

2.3 草書の特徴

草書は、最も自由で流動的なスタイルの一つです。この書体は、特に速度を重視しており、筆を素早く動かすことで、文字の形が自由に変形します。そのため、草書は一見しただけでは容易に読み解くことができないことが多いですが、熟練の書道家であれば、その美しさや独特の形状を楽しむことができます。

草書は漢代から使用され、特に王羲之の草書作品が有名です。彼は「蘭亭序」という作品で草書の素晴らしさを表現し、その後の書道界に多大な影響を与えました。名文とともに流れるような文字が一体となった作品は、今なお多くの書道家にとっての理想の形とされています。

草書は、感情や情緒を豊かに表現できるため、詩の一部や感想を表現する手段として人気があります。特に、草書によって表現される線の流れや形が、詩の内容や瑞々しさを引き立てる役割を果たします。このように、草書は書道の中でも特に表現力が高い書体であり、その魅力には多くのファンがいます。

2.4 隷書の特徴

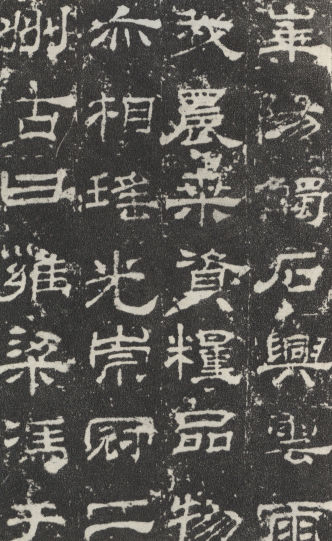

隷書は、楷書や行書、草書とは異なり、特に歴史的で伝統的な書体です。この書体は、文字が非常に明確で、少し平面的な印象を与えます。隷書は、多くの場合、商業文書や公文書で使われることが多く、その明瞭さから情報を伝えやすい特性があります。

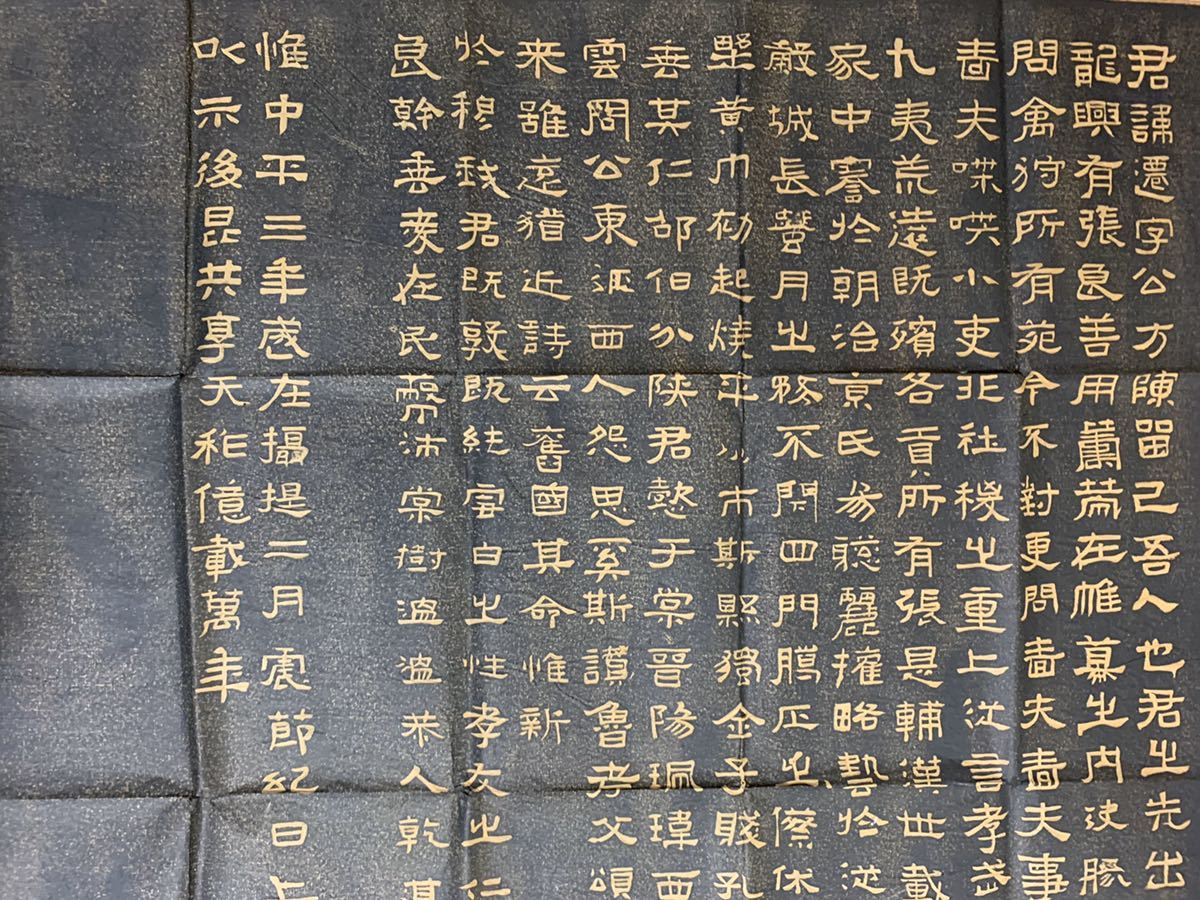

隷書の文字は、特に横のストロークが強調され、バランスが取れた形状が目立ちます。また、上下の装飾が施されることが多く、視覚的な美しさが強調されています。隷書は漢代から広まり、特に西漢時代にその基盤が築かれました。このため、隷書は中国の書道史において非常に重要な役割を果たしています。

隷書は、現代においても多くの書道家が修得し、独自のスタイルで表現しています。特に、その特性を生かした華やかな作品や、シンプルで洗練されたデザインの隷書作品が人気です。例えば、獅子のような堂々とした姿勢が求められる文の一部等には、隷書の使用が非常に効果的です。

3. 書道の隷書

3.1 隷書の歴史

隷書の起源は、漢代の官僚や商人の間で広まったことに始まります。その名の由来は「隷属」から来ており、文字のスタイルが平面的で明確であることを反映しています。隷書は西漢時代に正式に採用され、その後の朝代においても広く使用され続けました。この時期、隷書は官庁の文書や公式の使者書といった重要な文書に用いられることになり、その影響力は計り知れません。

隷書の普及には、文字の整理と簡略化が大きく寄与しました。特に、漢字が持つ複雑さを排除し、より直接的で効率的な形で表現することが求められるようになったのです。これに伴い、隷書は漢代の短い文章やメモ、伝票などの実用的な文書にも積極的に使用されました。

また、隷書はその後の書体に多くの影響を与えました。楷書や行書は、隷書をベースに発展していったため、隷書の技法やスタイルを学ぶことは、他の書体を習得する際にも非常に重要です。このように、隷書は中国の書道史において極めて重要な存在であり、今後もその影響は続いていくでしょう。

3.2 隷書の技法

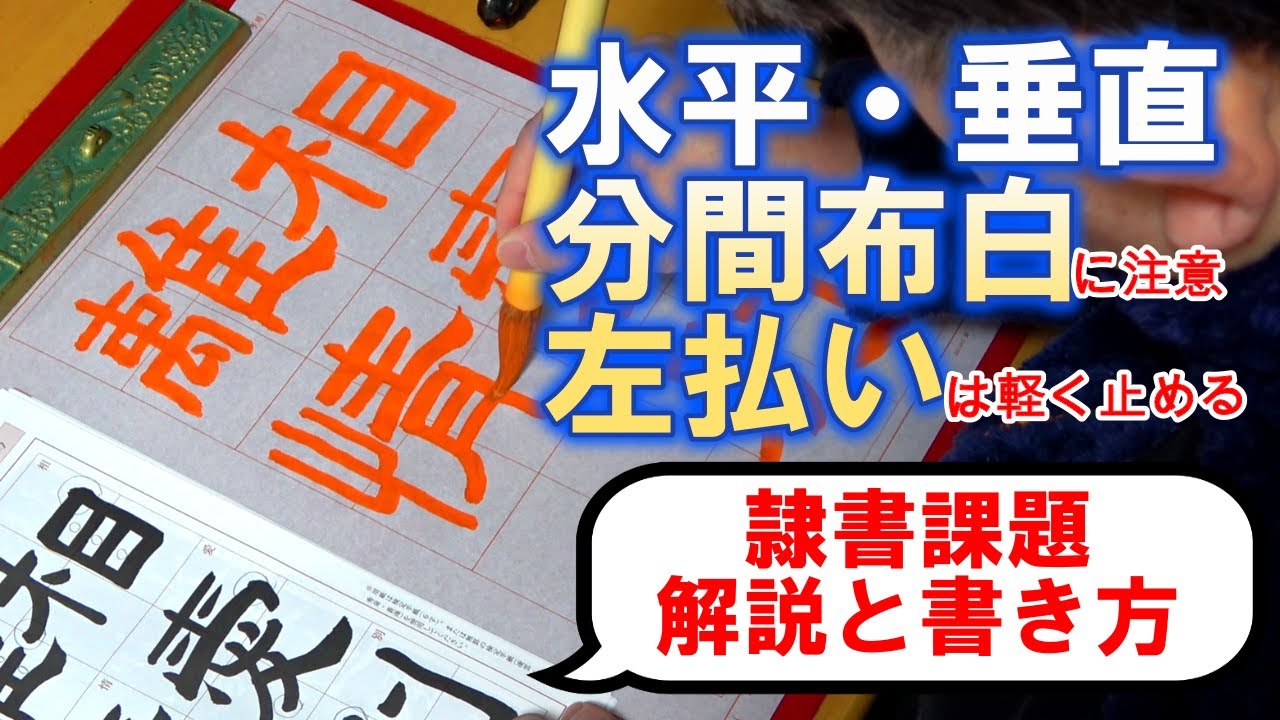

隷書の技法は、非常に独特であり、他の書体との違いを際立たせています。筆の運び方やストロークの形状、それに伴うバランス感覚が重要です。まず、隷書特有の「亢」を筆で描く際には、下部を水平に引いていくことで特有の重みを持たせます。また、ストロークの際には筆を軽く持ち、柔らかく滑らかに運ぶことが求められます。

さらに、隷書では「大」のようにバランスの取れた文字を描く際に、上下の圧力を均等に保つことで、全体の調和が生まれます。このため、隷書を習得するためには、反復練習が必要です。同じ文字を何度も書くことで、感覚を養い、形を整えていく必要があります。

隷書の美しさは、特に文字の装飾にあります。隷書では、ストロークの先端に小さな装飾を加えることが多く、これが文字の個性を引き立てます。このような装飾は、文字に対する独自の解釈を生み出し、作品全体に奥行きを持たせます。

3.3 隷書の代表作品

隷書の代表作品は、中国の多くの書道家によって残されています。特に有名なのは、王羲之の置かれた「九成宮醴泉銘」や、顔真卿の「宣和書譜」に見られる隷書作品です。これらの作品は、隷書の美的価値を示すだけでなく、書道の歴史や技術を理解するうえでの貴重な資料となっています。

「九成宮醴泉銘」は、その鉄のように強い筆致と洗練された構造で知られており、隷書の技術が最も発揮された作品の一つです。作品には、細かなストロークや巧みな装飾が施されており、王羲之の卓越した技術を堪能することができます。

また、顔真卿の「宣和書譜」は、隷書の美しさと同時に、筆者の個性や感情がどのように表現されるかを物語っています。この作品は、書道の技術だけでなく、文化や歴史的背景を深く理解するための重要な一品とされています。

4. 書道と文化の関係

4.1 書道と文学

書道と文学は、古くから深い関係を持っています。中国文学の中には、詩や散文が数多く存在し、それらはしばしば書道と結びついて表現されます。特に、詩を書く行為は、書道の一部として考えられ、書道家は詩の内容をどのように表現するかを頭に入れながら書くことが求められます。このため、書道と文学のコラボレーションが生まれ、それが一体の美しい作品を生み出します。

例えば、唐詩は非常に高い評価を受けており、その美しさを表現するために書道が重要な役割を果たしてきました。書道家は、詩の内容や情感を考えながら文字を構築し、見る人に深い感動を与える作品を創り出します。これにより、書道は文学の一環として認識され、その文化的価値を高める要因となります。

更に、書道作品はその本質的な美しさを通じて、詩や散文の神髄を伝える重要な手段となっています。このように、書道と文学は互いに影響を与え合いながら、中国文化の中で深い結びつきを示しています。

4.2 書道と美術

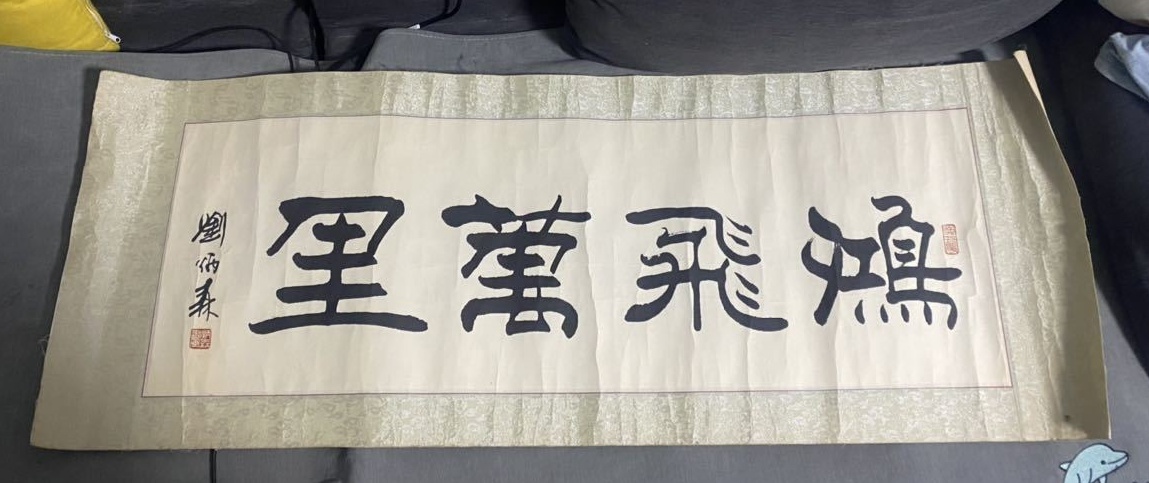

書道は、美術の一形態としての側面も持っています。特に、書道作品はその形や色彩、筆使いにおいて非常に美しいため、他の芸術と同様に評価されています。書道作品は、時には掛け軸や屏風の一部として展示され、人々を魅了するアートとしての地位を確立しています。

美術展においては、書道作品が特集されることも多く、その場合、書道の技術や美的観点が吟味されます。また、書道による作品は、時に絵画と併せて展覧されることも多く、互いに補完し合うことで、さらに深い芸術的表現を生み出すことができます。

さらに、書道と他の美術分野では、その技術を融合させる動きも見られます。例えば、現代のアーティストたちは、書道の技法を用いて抽象的な作品を生み出し、従来の枠にとらわれない新しい表現方法を模索しています。このように、書道は美術との関係においても重要な役割を果たしています。

4.3 書道と哲学

書道は、哲学とも深い関係があります。特に、書道の実践には、心の修養や自己の探求が不可欠です。このような観点から、書道は単なる技術を超え、深い精神的な要素を持つものとして位置付けられています。書道の過程では、集中力を高め、心をクリアにし、内面と向き合う時間が与えられます。

書道の哲学的背景には、道教や仏教の思想が色濃く影響を与えているとも言われています。特に道教の「無為自然」の考え方は、書道のテクニックや感覚に対して多くの示唆を与えます。書道を通じて、自然との調和を重視し、自己の一部を表現するという考え方が生まれ、多くの書道家に受け継がれています。

このように、書道は単なる文字の芸術には留まらず、深い哲学的洞察をもたらすものとなっています。心が整い、内的なバランスを保ちながら書き進めることで、書道は自己を見つめ直し、強い精神的な力を育む場となります。

5. 現代における書道の役割

5.1 書道の教育

現代においても、書道は教育の一環として重視されています。多くの学校では、書道の授業が取り入れられ、学生は早い段階から技術を学ぶ機会を持っています。書道の授業は、単に筆を使って文字を書くことだけでなく、集中力や美的感覚を養う役割も果たしています。

特に、大学や専門学校では、書道を専攻する学生が増えており、アートとしてだけでなく、文化的な視点からも学ぶことが求められています。書道の技術を学ぶことは、それ自体が自己表現の手段であり、同時に中国文化を深く理解するためのキーでもあります。

また、書道教室や書道クラブが各地に存在し、地域コミュニティの中で練習が行われています。ここでは、年齢や技術レベルに関係なく、多くの人々が書道を楽しみ、共有することができます。

5.2 書道の普及活動

書道を普及させる活動は、全国各地で行われています。書道のワークショップや展覧会が開催され、多くの人々が参加する機会を得ています。これにより、書道は単なる技術に留まらず、文化的な交流の場へと発展しています。

さらに、書道教室だけでなく、企業や団体とも連携し、書道を通じたイベントが展開されています。特に、国際的な文化交流の一環として書道が取り入れられ、海外の人々にもその魅力が伝えられています。このように、書道は国際的な舞台でも重要な役割を果たしています。

書道の普及において重要なのは、特に若い世代に対する影響です。彼らが書道に触れることで、日本や中国の伝統的な文化への興味が高まり、次世代へと受け継がれていくことが期待されます。

5.3 書道と国際交流

国際交流の場において、書道は文化の架け橋となる役割を果たしています。多くの国際イベントやフェスティバルで、書道のデモンストレーションが行われ、参加者たちが実際に書道を体験することができます。このような活動を通じて、書道の技術やその背後にある哲学が伝えられていきます。

また、書道教室やアート系イベントは、外国人にも人気があります。特に、海外の大学や文化交流プログラムで書道入門コースが開設されており、多くの人が書道を学ぶ機会を得ています。こうした取り組みは、文化を越えた理解を深め、さまざまな国の人々との交流を促進しています。

現代においては、ソーシャルメディアやインターネットも書道の普及に寄与しています。書道の作品や技術がオンライン上で共有されることで、世界中の人々が簡単にアクセスできるようになっています。これにより、書道は全球的な文化としての地位を確立し、多様な人々とのつながりを持つことができるようになっています。

終わりに

書道の隷書は、中国文化の重要な側面を表しており、その奥深い歴史、技法、そして美しさは、今なお多くの人々に感動と影響を与えています。書道は単なる技術に留まらず、精神的な修養や文化交流の手段としても機能しています。現代の教育や国際交流の中で、書道がますます重要な役割を果たすことが期待されます。私たち一人ひとりがこの貴重な文化を継承し、次の世代に伝えていくことが求められています。