書道は、中国の伝統文化の中でも特に深い意味を持つ芸術形式の一つです。書道の技法には、筆の運びや墨の選び方、紙の特性など、様々な要素が絡み合っています。特に、筆順と楷書は書道の基本であり、初心者から上級者まで幅広く親しまれています。本記事では、書道の歴史から始まり、基本技法、筆順の重要性、楷書の特徴、及び楷書の練習方法について見ていきます。さらに、書道が現代社会においてどのように応用されているかについても触れ、書道の魅力をお伝えします。

1. 書道の歴史

1.1 書道の起源

書道の起源は、おおよそ紀元前2500年頃の甲骨文字に遡ることができます。古代中国では、文字は神とのコミュニケーション手段として使用されており、文字を書くという行為自体が神聖視されていました。初期の書道は、亀の甲羅や動物の骨に文字を刻む形であり、これが後の書道の基盤となります。

時が経つにつれて、書道は技術的にも芸術的にも進化を遂げ、漢代には「隷書」が登場します。隷書は、漢字の構造を簡素化したもので、書道の表現力を広げる助けとなりました。この過程で、書のスタイルや筆遣いも多様化していきました。

1.2 書道の発展

唐代に入ると、書道は一つの芸術として確立され、多くの書道家が登場しました。代表的な書道家には王羲之がいます。彼の「蘭亭序」は、書道の名作とされ、今なお多くの書道家に影響を与えています。王羲之のスタイルは、優雅さと流動感を兼ね備えており、彼の技術を真似ることが多くの人々にとって目標となっています。

宋代には、さらに多くの書道流派が台頭しました。例えば、米芾や蘇軾は、文字の形やリズムにこだわり、独自のスタイルを確立しました。これらの時代を経て、書道はその美しさと奥深さから、より高度な表現力を持つ芸術へと発展しました。

1.3 書道の文化的意義

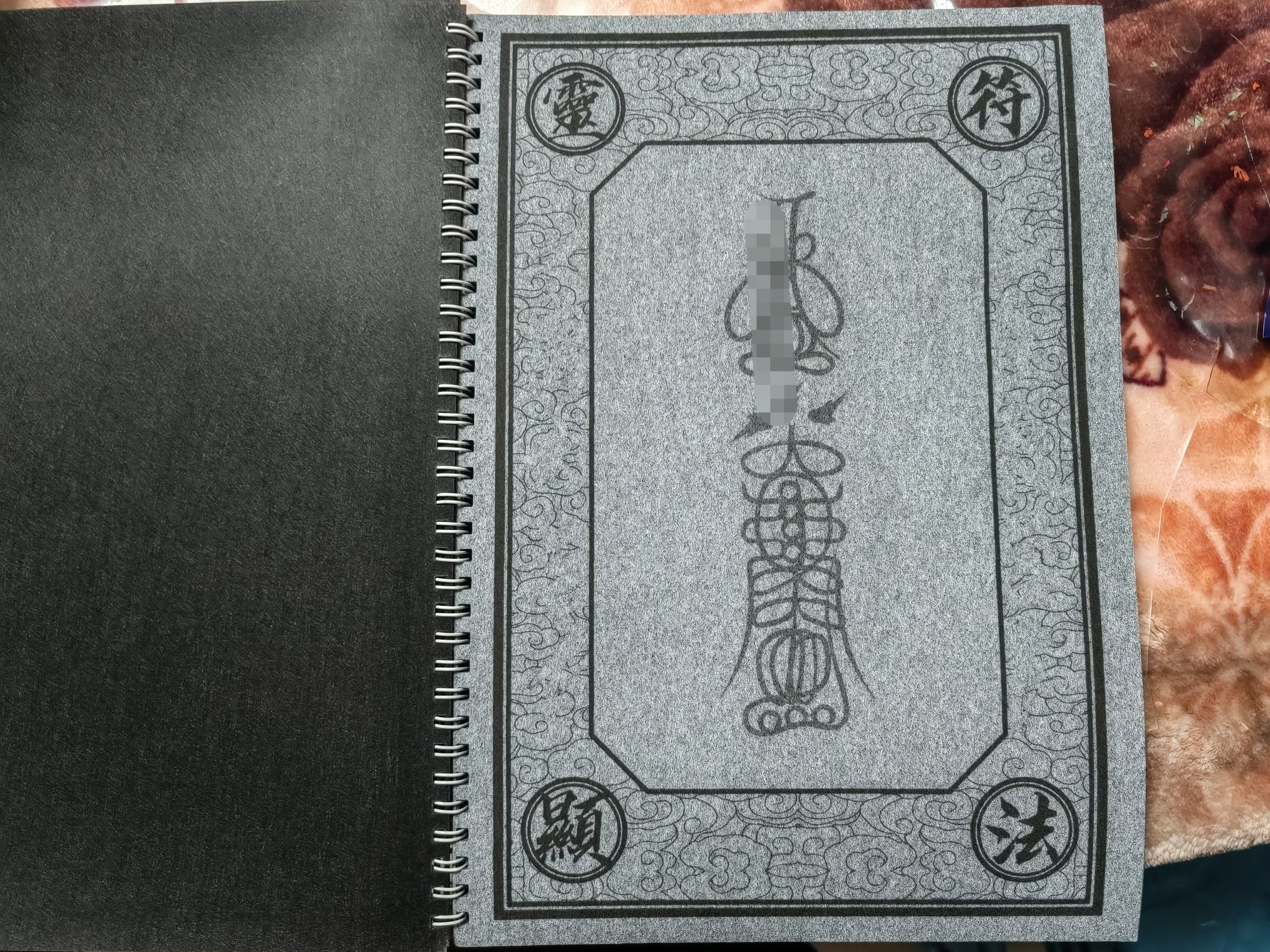

書道は単なる文字を書くだけの技術ではなく、中国文化全体に対する深い理解と愛情を反映しています。書道の技術を学ぶことは、自らの精神性や文化的アイデンティティを見つめ直すことにも繋がります。また、書道は儀式や祝祭、贈り物としても用いられ、人々の交流の場において貴重な役割を果たしています。

さらに、書道は教育の一環として中国の学校教育にも組み込まれており、若い世代に対する文化的な教育と成長を促進しています。書道は、静けさや集中力を養う効果もあり、特に現代の忙しい生活において、心を落ち着けるための手段としても注目されています。

2. 書道の基本技法

2.1 用具の紹介

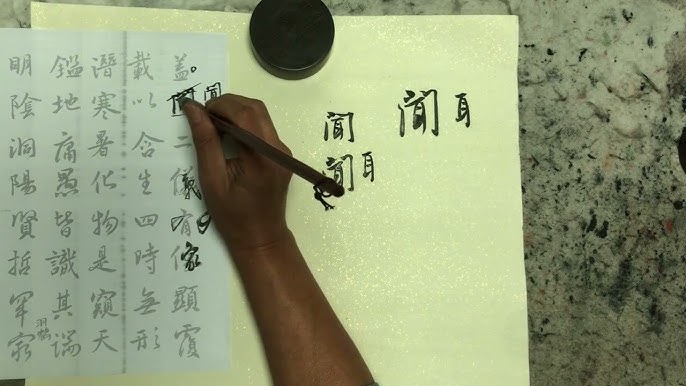

書道を始めるには、適切な用具が必要です。一般的に、書道には「筆」「墨」「硯」「紙」の四つの基本的な用具が使われます。まず、「筆」は書道において最も重要な道具の一つです。大きさや毛質によって書き心地が大きく異なるため、自分に合った筆を選ぶことが成功の鍵となります。

次に、「墨」は、書道の完成度に大きく影響します。墨には、固形の「墨条(ぼくじょう)」と液状の「墨汁(ぼくじゅう)」があります。固形の墨条は、水で溶かして使うため、手間がかかりますが、自慢の手作り墨ができる楽しさがあります。一方、墨汁は手軽に使用でき、初心者におすすめです。

「硯(すずり)」は、墨を作る際に使用される道具で、硬い石からできています。硯の表面は、滑らかさや硬さによって墨の出方に影響を与えます。最後に、「紙」は書道の表現力を左右する非常に重要な要素です。様々な種類の和紙や宣紙があり、それぞれ特性が異なるため、書きたい内容やスタイルに合わせて選ぶことが求められます。

2.2 墨の作り方

墨を作るには、まず硯の上に墨条を置き、水を適量加えます。このとき、水の量によって濃淡が変わるため、書きたい字によって調整が必要です。濃い墨は、力強い印象を与えますが、淡い墨は柔らかさや優しさを表現できます。墨を磨く作業は、音を楽しむことができ、心を静める効果もあります。

磨く際には、同じ方向に動かすことが重要です。円を描くように動かすと、墨の粒子が均一になり、滑らかな墨が完成します。また、磨いた後には、十分に墨を混ぜて均一にすることが大切です。書道に使う墨は、特に慎重に作ることが求められますので、初心者であっても、この過程を大切にしてほしいと思います。

2.3 紙の選び方

書道用の紙には多くの種類があり、それぞれ質感や吸水性が異なります。一般的な書道用紙には「和紙」「宣紙(せんし)」などがあります。和紙は、柔らかな質感があり、墨の吸収が良いため、初心者にも使いやすいとされています。一方、宣紙は、しっかりとした質感があり、特に上級者に好まれることが多いです。宣紙は、墨の発色が美しく長時間経っても色あせにくいため、高級な作品の制作に向いています。

また、紙のサイズも選択肢の一つです。小さな紙に書くと、細部まで注目が集まり、逆に大きな紙に書くことで力強さや迫力が生まれます。それぞれの書道家によって、自分のスタイルに合った紙を選ぶのが鉄則です。さらに、時には素材にこだわり、独自の紙を自ら作成することも、書道の楽しみの一つです。

3. 筆順の重要性

3.1 筆順とは何か

筆順とは、文字を書く際に筆を運ぶ順序を指します。中国語の漢字は、非常に多くの部首や形があるため、正しい筆順を把握することが非常に重要です。正しい筆順を守ることで、文字が整然として美しくなるだけでなく、書くスピードも向上します。

例えば、漢字「品」は、上から下、左から右の順に書き進める必要があります。このルールを徹底することで、字が崩れず、読みやすさも保たれます。また、筆順が間違っていると、文字が持つ意味の理解や、他の人に正確に伝わることにも影響します。

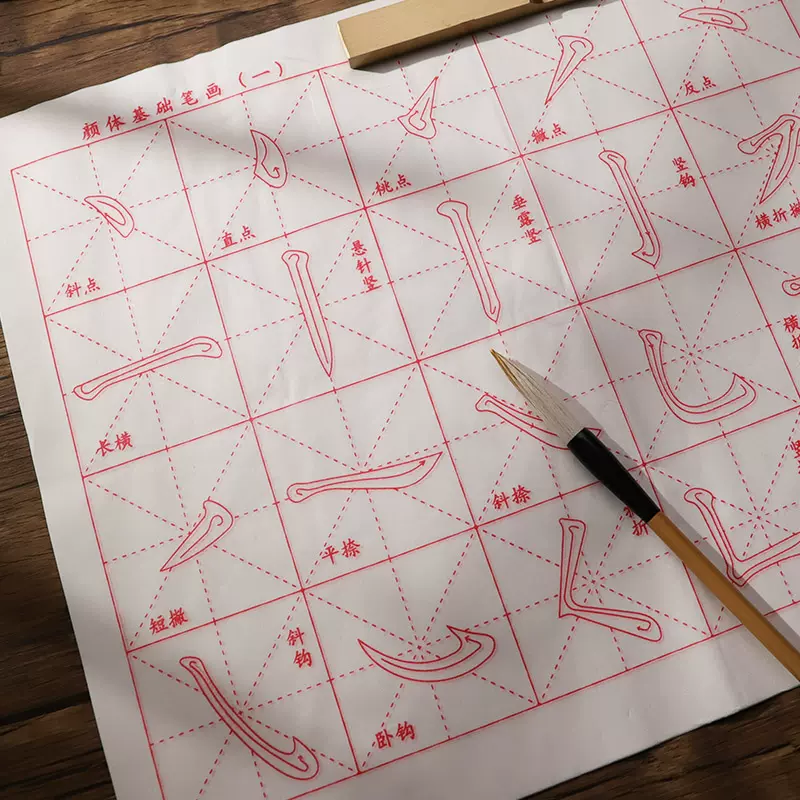

3.2 筆順の基本ルール

筆順にはいくつかの基本的なルールがあります。まず第一に、「上から下、左から右」という原則があります。これは、文字を書く際の基本的な流れを示しており、ほとんどの漢字に適用されます。さらに、筆順の二つ目のルールとして「先に外を描き、後から中を描く」という考え方も重要です。複雑な字を書く場合、外枠を先に書いてから中の部分を描くことで、構造がより明確になります。

第三に「同じ部分は同じ動きで書く」という原則もあります。例えば、同じ部首が繰り返し出てくる場合、その部分は一貫した動きで書かなければなりません。これにより、全体的な字のバランスを保つことができます。

3.3 筆順がもたらす影響

正しい筆順は、字の美しさだけでなく、書道の技術的な熟練度にも影響を与えます。初心者は特に正しい筆順を習得することが大切で、定期的な練習を通じて体に覚えさせることが必要です。筆順が整うことで、感情表現やスタイルのバリエーションも増えるため、自分らしい表現が可能になります。

また、筆順が身に付くことで、他の書道スタイルへの理解も深まります。例えば、楷書だけでなく、行書や草書のスムーズな書き方を習得する際でも、基盤として筆順の正確さが求められます。これにより、書道が持つ幅広い表現力を享受できるようになります。

4. 楷書の特徴

4.1 楷書の定義

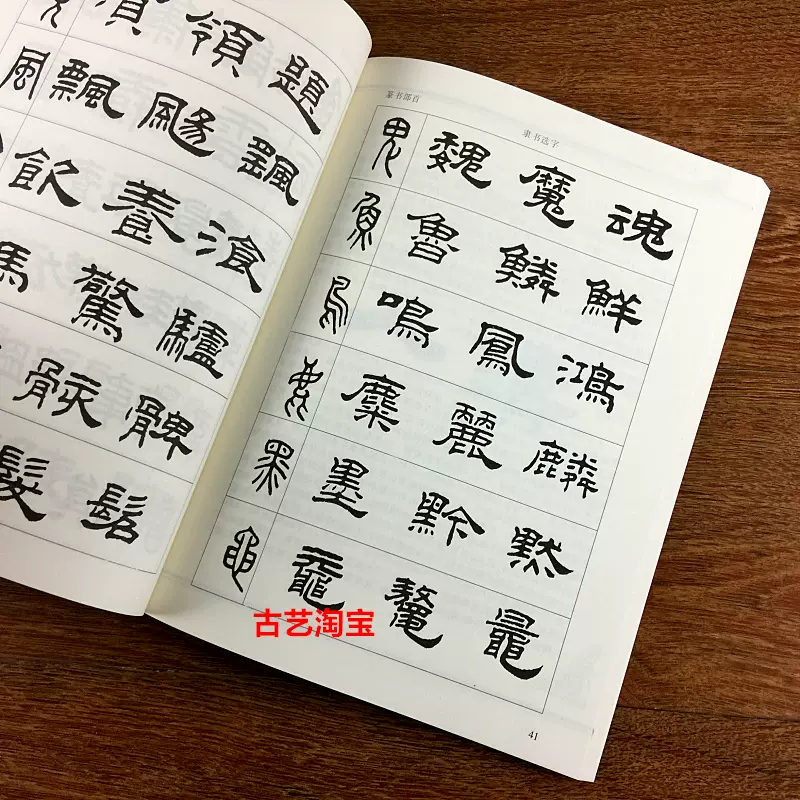

楷書は、書道において最も基本的なスタイルであり、一般的な漢字の書き方に基づいています。漢字の形を正確に表現することが求められ、視覚的に読みやすい文字であることが特徴です。たとえば、楷書では一筆で完結する部首や形のバランスが重視されるため、書道初心者の学びに最適なスタイルとされています。

また、楷書は「楷」と「書」の言葉が組み合わさったもので、「楷」は「標準的な」「手本となる」という意味を持ちます。楷書は、中国の古典的な文書にも多く見られるスタイルであり、字形の整然さが際立っています。代表的な書として広く用いられてきたため、他の書道スタイルの基礎ともなっています。

4.2 楷書の構造と形状

楷書の字形は、明確で整列させやすいのが特徴です。それぞれの字は、上下左右のバランスが保たれており、観る人に安定感を与えます。例えば、漢字「安」の場合、上に「宀」、下に「女」の部位が配置され、この配置がしっかりとしたフォルムを形成します。

構造においては、各部位が他の部分とのバランスを保ちながら書かれるため、書道家は各部の比率を意識する必要があります。また、字の空間においても、字と字の間に適度な距離を保つことが求められ、全体として美しさが生まれます。

4.3 楷書の美しさ

楷書の美しさは、緻密さと洗練にあります。特に、筆の運びや止め、はねなどに微妙な変化を加えることで、一つの作品に独特な雰囲気を生み出します。例えば、最後に「はね」を加えることで、字に生命感が宿り、印象が一層深まるのです。

さらに、楷書は、日本の書道や他の国々の書道スタイルともリンクしています。このため、楷書をマスターすることで、他の書道形式にも応用が利き、さまざまな表現が可能になるのです。楷書の学びは、中国文化だけでなく、他の地域の文化との架け橋ともなり、この点においてもその美しさに深い意義があると言えます。

5. 楷書の練習方法

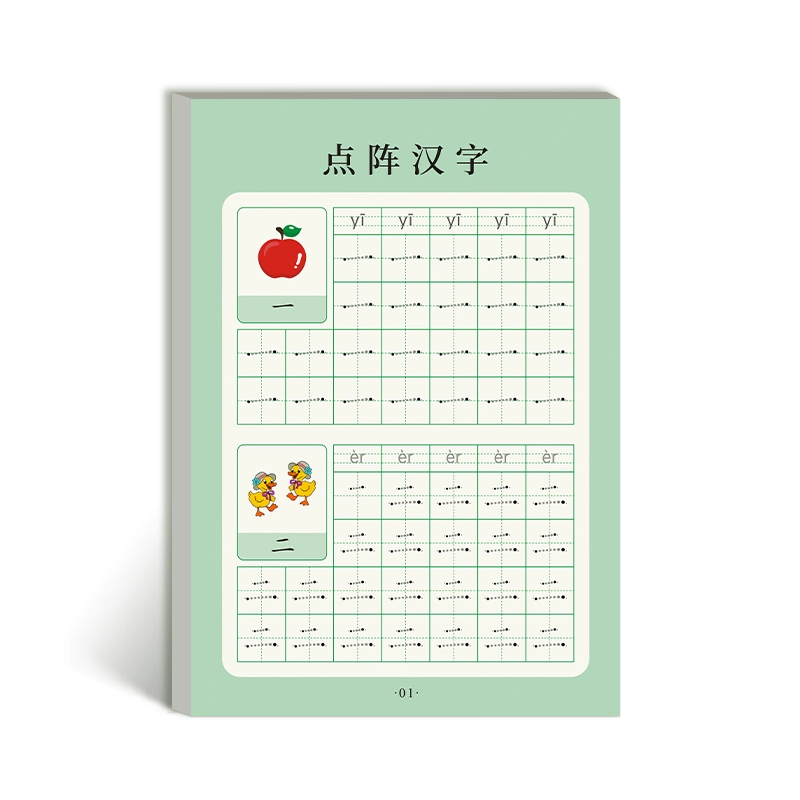

5.1 練習用のテキスト

楷書の練習を始める際、まずは適切な練習用のテキストを選ぶことが重要です。初心者向けには、特に文字一つ一つが丁寧に説明されたテキストが役立ちます。こうしたテキストには、例えば単純な漢字から複雑な漢字にかけての段階的な練習が用意されていることが多いです。

さらに、漢字の部首や共通の筆遣いについても触れられているものが良いでしょう。これにより、書道の基本的な構造を理解し、正しい筆順をしっかりと身につけることができます。また、テキストには模範となる字が描かれていることが多く、その字を見たり真似したりしながら練習を続けることで、自己流のスタイルを築く手助けとなります。

5.2 効果的な練習法

効率よく楷書を習得するためには、毎日少しずつ練習することが大切です。特に、毎日の練習時間を決めてコツコツと続けることで、徐々に上達していくことが期待できます。基本的な練習としては、石鹸で作った字を何度もなぞる練習が有効です。この方法で、手の動きを体に覚えさせることができます。

また、字を写すだけでなく、自ら書きたい字を考えてみることも効果的です。字を書く際に、自分の感情を込めたり、特別な意味を持たせたりすることで、作品がより個性的になります。このように、自分が書きたい言葉やフレーズを見つけて、それを練習することで、楽しみながら上達することができるでしょう。

5.3 よくある練習の失敗と改善方法

楷書の練習においては、一般的な失敗として、筆の運びが途中で止まってしまったり、形が崩れてしまうことがあります。これらの問題をカバーするためには、練習の際に鏡を使って自分の姿を確認したり、他の人に助言をもらったりすることが重要です。また、毎回の練習終了後に、自分の作品を振り返り、その良いところと改善すべきところを意識することが上達への近道です。

例えば、一般的によく見られる失敗の一つに、「はね」の部分が不自然になってしまうことがあります。その際には、自分の筆の運びを鏡で確認し、理想的な動きをイメージしながら、一度一部をゆっくりと描く練習を繰り返すと良い結果が得られるでしょう。練習を続けることで、日々成長を実感できるようになります。

6. 書道の現代的な応用

6.1 書道と教育

書道は、単なる伝統的な芸術形式に留まらず、教育現場でも大いに活用されています。さまざまな学校で、書道の授業が取り入れられており、生徒たちに集中力や忍耐力を教える方法として注目されています。書道の時間は、生徒たちがリラックスしつつ、集中できる環境を提供する大切な時間となっています。

また、書道の技術は国語の教養としても役立ちます。漢字の読み書きの基本を学ぶことで、子どもたちは文字に対する親しみを持ち、国語力も向上します。加えて、書道を通じて中国の文化や歴史に触れることができ、その重要性を理解するきっかけにもなるでしょう。

6.2 書道と技術の融合

最近では、デジタル技術の発展に伴い、書道とテクノロジーの融合も進んでいます。例えば、デジタル書道アプリを使用することで、手軽に書道を楽しむことができるようになりました。タブレット上で書いた漢字を、そのまま印刷したり、共有したりできるため、若い世代の関心を集めています。

また、オンラインの書道レッスンも一般化しており、自宅に居ながら教授を受けられる環境が整っています。このように、現代の技術を活用することで、書道の親しみやすさが増し、より多くの人々にこの伝統文化が受け継がれることが期待されます。

6.3 書道の国際的な影響

書道は、国内だけでなく、世界中に広がりを見せています。海外では、中国文化や習慣を学ぶために書道が採用されていることがあります。特に西洋諸国では、アートやデザインの一環として書道が取り入れられ、美的側面が評価されています。

国際的な書道展も増加しており、世界中の書道家が集まり、作品を発表し合う機会が増えています。これにより、異なる文化背景を持つ人々が書道を通じて交流を深めることが可能となり、相互理解を促進する重要な役割を果たしています。

終わりに

書道は、その歴史や技法を通じて、中国文化の美しさと深さを伝える重要な芸術形式です。筆順や楷書の技術をマスターすることは、書道の魅力だけでなく、自己表現や他者とのコミュニケーションの手段としても非常に価値があります。現代においても、書道は教育や技術、国際的な交流の中で新たな形を見せながら、これからの世代へと受け継がれています。この伝統を学ぶことで、私たち自身もまた、より豊かな感性を磨くことができるのではないでしょうか。