音楽と言語の相互影響は、多くの文化や社会において長い間議論されてきた fascinating なテーマです。音楽は感情を表現する方法であり、言語はコミュニケーションの手段です。この二つは、人間の文化において密接に結びついています。本記事では、音楽と语言の相互影響のさまざまな側面を、具体的な例や考察を交えて詳しく紹介します。

1. 音楽の基本概念

1.1 音楽の定義

音楽は、音の組み合わせによって表現される芸術形式です。一般的には、メロディ、ハーモニー、リズムから成り立っています。音楽には、様々なジャンルがあり、クラシックからポップス、ジャズ、フォーク音楽まで、多岐にわたります。これにより、音楽は文化や時代によって異なる表現方法を持ち、それぞれ独特の魅力を持っています。

音楽の重要な要素としては、音高(ピッチ)、音量、音色、リズムが挙げられます。これらの要素が組み合わさることで、聴く人に感情やメッセージを伝えることができます。例えば、ピアノソナタの叙情的なメロディは、多くの場合、聴く人に深い感動を与える一方、アップテンポのポップソングは楽しさや活力を呼び起こします。

音楽の定義には、伝統的なものだけでなく、現代的なさまざまなアプローチが存在します。音楽が人々の生活にどのような影響を与えるかを考えると、その多様性や普遍性がうかがえます。

1.2 音楽の歴史的背景

音楽の歴史は非常に古く、考古学的な発掘や文献によって、数千年前の音楽の存在が示されています。特に、中国、エジプト、メソポタミアなどの古代文明では、宗教儀式や祭りで音楽が使われていました。これにより、音楽は単なるエンターテイメントに留まらず、社会的、文化的、宗教的な重要性を持つようになりました。

中世ヨーロッパの宗教音楽や、アフリカの伝統音楽、日本の雅楽など、各地の音楽にはその地域特有の文化的バックグラウンドが反映されています。このような歴史を通じて、音楽は技術やスタイルの進化を遂げ、近代にはジャズ、ロック、ヒップホップといった新しいジャンルが生まれました。

音楽の歴史は、時代背景や社会情勢との関係が深く、戦争や政治的変化、経済発展などが音楽スタイルに影響を与えることも多いです。たとえば、アメリカのジャズは、アフリカ系アメリカ人のコミュニティによって生まれ、彼らの歴史や苦悩に根ざした音楽として広まりました。

1.3 音楽の要素

音楽を構成する要素はいくつかあり、それぞれが相互に影響し合っています。まず、リズムは音楽の基本となる要素で、拍子やアクセントを使って聴く人に動きや感情を伝えます。例えば、激しいロック音楽は強いリズムを持ち、聴く人を熱狂させる力があります。

次に、メロディは音楽の旋律で、感情的な期待や記憶を呼び起こします。例えば、有名な映画のテーマソングは、視聴者に物語を思い起こさせるような特徴的なメロディが使われていることが多いです。これによって、聴く人はその映画を再び観たいという気持ちになります。

さらに、ハーモニーはメロディとともに音楽の深みや複雑さを生み出します。多声的なアレンジや和音の使い方が、曲全体の雰囲気を変えることがあります。このように、音楽は多岐にわたる要素が組み合わさることで、聴く人に豊かな体験を提供しています。

2. 言語の基本概念

2.1 言語の定義

言語とは、コミュニケーションを可能にするための記号体系であり、音声、手話、書文字を通じて表現されます。言語は人間の思考や感情を伝える手段としての役割を果たします。言語の中には、自然言語(日本語や英語など)と人工言語(プログラミング言語など)が含まれています。

言語を使うことで、人々は情報を共有し、感情や意見を表現することができます。たとえば、友人に自分の気持ちを伝えるために、特定の言葉やフレーズを使います。また、言語は文化や歴史の一部でもあり、地域や国によって異なる方言やアクセント、表現方法があります。

このように、言語は単なるコミュニケーションの手段だけでなく、人間のアイデンティティや文化を形成する重要な要素でもあります。

2.2 言語の構造

言語は、音声、単語、文法といった構造によって成り立っています。音声単位は音声を通じて意味を伝える基本的な要素であり、音素や音節として分析されます。次に、単語は意味を持つ最小の単位であり、これが繋がって文を形成します。文法は、言語のルールを定め、どのように単語を組み合わせて構文を作るかを示します。

例えば、日本語の文法は主語-目的語-動詞(SOV)という構造を持っており、英語の主語-動詞-目的語(SVO)とは異なります。このような構造的違いは、言語を学ぶ際に重要なポイントであり、母国語と異なる言語を学ぶときには特に注意が必要です。

また、語彙には専門用語、日常語、方言など様々な種類があり、これも言語の豊かさを表しています。環境や文化に応じて言葉が生まれることは、言語が時代とともに進化している証と言えるでしょう。

2.3 言語の進化

言語は静的なものではなく、常に進化し続けています。新たな概念や技術が生まれることで、新しい言葉が必要とされるため、言語は変化していきます。たとえば、「スマートフォン」や「インターネット」といった言葉は、21世紀の技術の進化に伴って登場しました。

また、言語の進化は社会的な変化とも密接に関連しています。移民や文化交流が進む中で、異なる言語同士が影響を与えあい、新たな言語や方言が生まれることがあります。例えば、英語には世界中の文化から影響を受けた多数の借用語が含まれており、これにより英語は多様な表現を持つ言語となっています。

さらに、言語変化の例として、若者言葉やスラングが挙げられます。これらは時代や社会の状況を反映しており、新しいコミュニケーションのスタイルが生まれることで言語の発展に寄与しています。

3. 音楽と言語の関係

3.1 相互作用の理論

音楽と言語は、単なる異なる表現手段ではなく、相互作用をしながら発展してきたと考えられています。音楽のリズムやメロディが言語のリズムや抑揚に影響を与えることが多く、特に音楽教育ではこの相互作用が重要視されます。たとえば、リズム感を養うために音楽教育が行われることで、言語能力も向上することが示されています。

また、音楽には言語の音声(音高や音量)に関する要素が多く含まれています。多くの音楽が言語的表現を模倣するため、言語能力と音楽能力は密接に関連しています。特に、音楽療法の分野では、音楽がコミュニケーション困難を抱える人々にとっての有用な治療法であることが示されています。

このように、音楽と言語は互いに影響しあう関係にあり、それぞれの発展には相互作用が欠かせません。音楽と言語の共通の要素を考えることで、両者の理解が深まります。

3.2 音楽と言語の共通点

音楽と言語は、いずれも感情や思考を表現する手段としての共通点があります。たとえば、悲しいメロディが流れると、聴く人は自然と悲しさや切なさを感じることが多いです。これは、音楽が持つ非言語的なメッセージによるもので、言語と同じように感情を伝える能力を持っています。

さらに、音楽と दे語は、共に文法的な構造を持つことがあります。音楽においても、フレーズやリエゾン、和音の使い方は、言語における文の構造や規則と同様の要素が存在します。このため、音楽教育においては、言語教育との関連も考慮されることが増えています。

また、音楽と言語は、文化的背景や社会的環境から深く影響を受けています。特に、フォーク音楽や伝承音楽は、その地域の言語や文化を反映していることが多く、音楽を通じてその文化の理解が深まります。

3.3 音楽と言語の違い

音楽と言語の主な違いは、意図するメッセージの明確さです。言語は通常、明確な意味を持つ言葉を用いてコミュニケーションを行いますが、音楽はその抽象性から、聴く人にさまざまな解釈を許容することが常です。これにより、音楽は多くの人に異なるメッセージを伝えることができます。

また、言語は特定の文法や構文に従う必要がある一方で、音楽はルールに縛られず自由な表現が可能です。この自由さは、音楽の創造性を高める要素でもあります。たとえば、即興演奏は、即席の創造力と感情表現を兼ね備えたものとなり、演奏者の個性が大きく反映されます。

さらに、音楽が持つ時間的特性も重要です。音楽は時間の中で展開し、聴く人に変化や動きを感じさせるものであるのに対し、通常の言語の表現は瞬間的で、固定された意味を持つことが多いです。このため、音楽はより豊かな感情体験を提供することができると考えられています。

4. 音楽が言語に与える影響

4.1 リズムと言語発音

音楽のリズムが言語の発音に与える影響は非常に興味深いです。言語には各言語ごとのリズムパターンが存在しますが、音楽のリズムに触れることによって、言語発音の練習が効果的に行えます。たとえば、リズムに合わせて単語を唱えることで、発音が洗練され、流暢さが増すことが確認されています。

特に、ラップ音楽などのジャンルでは、韻を踏むことが重要です。このリズムの中で、言葉を選び、並べるという練習は、言語能力を高める手助けになります。また、リズムを持った音楽は、語彙の記憶にも役立つことが研究からわかっています。音楽に合わせて単語を覚えると、スムーズに言葉が出てくるようになるのです。

このように、音楽はリズムを通じて言語能力を向上させる手段となり得るものなのです。リズミカルな音楽に触れることで、発音の改善や語彙力の向上が見込まれます。

4.2 メロディと言語の抑揚

メロディは言語の抑揚においても重要な役割を果たします。言語は、声の調子や高さによって意味を変化させることがあります。たとえば、日本語には、音の抑揚によって「はし」という単語が「橋」と「箸」の二つの異なる意味を持つことがあります。音楽のメロディも、同様の抑揚を持っており、聴く人に感情的なメッセージを伝えます。

メロディを用いた言葉の表現は、特に歌や音楽教育において強調されます。子どもたちは、歌のメロディを通じて新しい単語や表現を学ぶことが多く、その結果、言語のリズムや抑揚も自然に身につくことになります。これにより、音楽教育を受けることが、言語教育にもプラスの影響を与えることが期待されています。

さらに、音楽のメロディは、物語性が高く、聴く人の心に強く残ります。歌詞の内容と共にメロディが結びつくことで、聴き手の記憶に定着しやすくなるのです。このように、音楽は言語の抑揚や感情的側面に大きな影響を与えています。

4.3 音楽教育と言語習得

音楽教育が言語習得に与える影響は、多くの研究で示されています。音楽を通じて、特に幼少期に言語の基盤を築くことができるのです。たとえば、音楽の活動は記憶力や集中力を高め、言語を覚える上での助けになることが確認されています。

また、音楽教育ではリズムやメロディを自然と体験するため、言語活動にも良い影響を与えます。楽器の演奏や歌唱は、身体的な感覚を必要とし、言語を学ぶ際の自信にもつながります。音楽を使った言葉のゲームやリズムに合わせた活動は、特に楽しい体験となり、子どもたちの言語獲得を促進する方法としてぴったりです。

このように、音楽教育は言語習得のプロセスを豊かにする要素となり、両者の関係はますます重要になってきています。

5. 言語が音楽に与える影響

5.1 歌詞と物語性

音楽における歌詞は、しばしば強い物語性を持っており、聴く人に物語を伝えます。歌詞が伝えたいメッセージや感情が音楽と調和することで、より深く感動を呼び起こすことができます。たとえば、ボブ・ディランの「Blowin’ in the Wind」や日本の童謡などは、深い意味を持つ歌詞が特徴です。

歌詞を書くことは、言語表現能力の向上にもつながります。言葉を選ぶことや、韻を踏むことで、詩的な質を持たせることができます。これにより、作詞活動は言語を使ったクリエイティブな表現を促進します。

また、音楽と歌詞の組み合わせはその文化の特徴を反映し、聴く人が共感できる要素を持っています。ロック音楽やフォーク音楽では、社会問題や個人の経験が歌詞に反映され、リスナーに強い影響を与えることがあります。歌詞は、歴史的、社会的な背景を反映し、その時代の文化を理解する窓口ともなり得ます。

5.2 言語文化と音楽スタイル

言語文化は音楽スタイルに大きな影響を与えています。言語特有のリズムや母音、子音の発音が、音楽のスタイルを形成する要素となります。たとえば、アフリカの音楽にはその地域の言語のリズムが色濃く現れており、各民族の音楽において独特のスタイルを持っています。

さらに、言語文化はメロディやハーモニーの選択にも関与します。日本の民謡の多くは、短調のメロディを基にしており、これは日本語の声調や感情表現と深く結びついていることがあります。同じように、ラテン音楽にはその地域の楽器やリズムが多く取り入れられており、言語文化と音楽スタイルが一体となっています。

このように、言語文化は音楽にも多大な影響を与え、音楽を通じて文化を理解し共有する手段となっています。

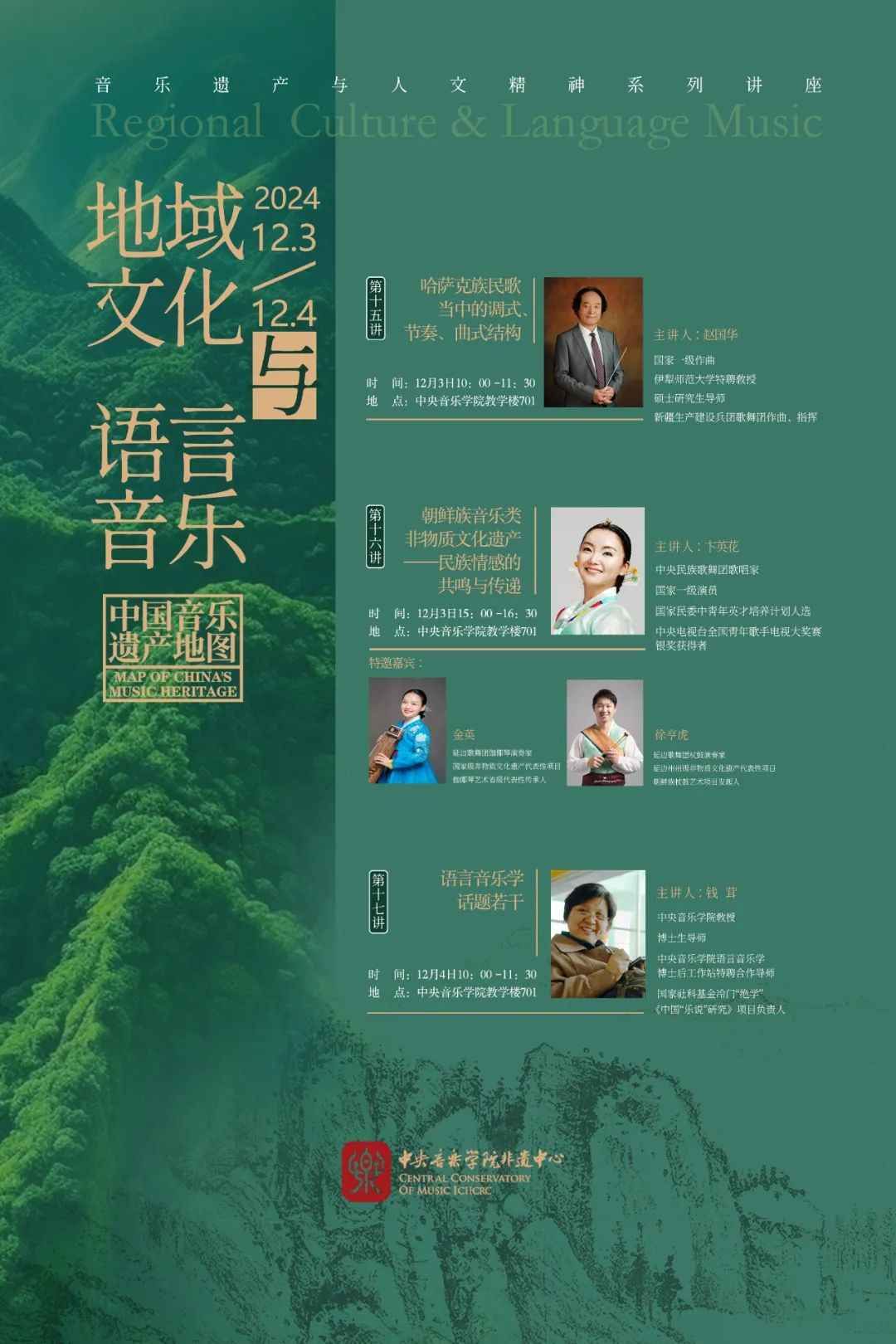

5.3 地域性と音楽の発展

地域性は音楽の発展にも大きな役割を果たします。異なる地域で異なる言語が話されているように、地域によって音楽のスタイルや特性も異なります。たとえば、ブルース音楽はアフリカ系アメリカ人のコミュニティに起源を持ち、その地域の文化や歴史が反映されています。

また、地域音楽は他の音楽スタイルと融合することで新たなジャンルが生まれることがあります。たとえば、ジャズはアフリカ系アメリカ人の音楽と様々な音楽スタイルの融合から生まれたものであり、その独特のリズムやメロディが世界中に広まりました。このような音楽の交流は、言語の違いを超えて文化をつなげる重要な役割を果たします。

地域性による音楽の発展は、特定地域のアイデンティティの確立にも寄与しており、音楽を通じて地域住民が一体感を持つことができます。このように、地域性は音楽の多様性や発展において欠かせない要素となっています。

6. 音楽と言語の融合

6.1 音楽による言語の保存

音楽は、重要な文化的要素として言語の保存にも寄与しています。特に、絶滅の危機にある言語や文化を持つコミュニティでは、歌や民謡を通じて言語を伝承しています。たとえば、先住民族の文化を持つ地域では、歌や儀式が若い世代に言語と文化を教える重要な手段となっています。

音楽は感情を伴い、記憶に残りやすいため、言語を覚える助けとなります。若者たちは、歌のリズムやメロディを通じて所定の言語を学び、その歌詞の内容を理解しながら数直線を習得します。これにより、音楽は言語の保存と伝承に欠かせない役割を果たしています。

さらに、音楽によって言語の意味や使い方を学ぶことができ、言語の流通が促進されます。言語が失われないためにも、音楽は重要な役割を果たすと考えられます。

6.2 言語的要素の音楽への影響

言語的要素が音楽に与える影響は、特に歌詞や声の使い方に顕著です。特定の言語のリズムが、楽曲の構成や表現方法に影響を与え、曲全体のスタイルが形成されることがあります。たとえば、アラビア語の音楽は、その言語の音響的特性に基づいた特徴的なリズムやメロディラインを持っています。

さらに、言語の抑揚や感情表現が楽曲の感覚に大きな影響を与えます。歌手は、歌詞の意味を伝えるためにさまざまな方法で声を使い分け、特定の感情を引き出すことが求められます。このように言語の特徴は音楽表現に反映され、音楽の豊かさを増しています。

また、地域によって異なる言語の特徴が、音楽のスタイルに新しい視点をもたらすことがあります。これは、新しいアイデアや表現方法を生む土壌となり、音楽文化の多様性を促進します。

6.3 未来における音楽と言語の関連性

音楽と言語の関連性は、今後ますます重要になっていくと考えられます。技術の進歩に伴い、音楽と語学教育の組み合わせが広がりを見せる中で、音楽が教育の一環として活用されることが増えています。これにより、音楽と言語の融合が進み、双方向の学びが拡大するでしょう。

また、グローバル化が進む中で、異なる言語が交じり合った新たな音楽スタイルが出現する可能性もあります。異なる文化や言語が融合することで、新たな創造性や表現の幅が広がり、音楽と言語は互いに影響を及ぼしながら発展していくことになるでしょう。

音楽と言語の未来の探求は、文化の多様性や人々のつながりを深める重要な手段となり、音楽が持つ力を最大限に引き出す方法ともなり得ます。

終わりに

音楽と言語の相互影響について考察することは、文化の理解を深め、さまざまな視点から人間の表現手段を探ることにつながります。音楽は言語、言語は音楽と、それぞれが独自の特徴を持ちながらも、密接に結びついているということを再認識させられました。これからも、音楽と言語の関係性を探求し、互いにどのように豊かにしていくかを考えることが大切です。音楽と言語の結びつきは、私たちの文化と人間性の本質を探求する鍵となるでしょう。