書道は、中国の伝統文化の中で重要な位置を占める芸術形式であり、単なる文字を書く技術を超えた深い美的感覚と独自の技法が求められます。書道は中国の歴史や哲学、さらには美術の一部としてともに発展してきました。本記事では、書道における美的感覚と技法について詳しく探っていきます。まずは、書道の基礎知識を振り返り、その後に書道と絵画の関係、さらには技法と美的感覚の詳細を解説します。最後には現代的な視点から書道の未来について考察します。

1. 書道の基礎知識

1.1 書道の歴史

書道の歴史は非常に古く、中国の周朝(紀元前1046年 – 紀元前256年)に遡ります。この時代、亀の甲羅や骨に文字が刻まれた甲骨文字が使われ、その後、漢字が発展していきました。特に、漢代に入ると、書道は更なる発展を遂げ、様々な書体が生まれました。例えば、隷書や楷書が代表的な書体で、これらは後の書道の基礎となりました。

唐代(618年 – 907年)には、書道が盛んになり、多くの書家が登場しました。特に王羲之は、その優れた技術と美的感覚で知られ、「書聖」と称されています。彼の作品である『蘭亭序』は、今でも書道の模範とされています。書道は、その後も時代と共に変遷を遂げ、宋代や元代にも新たなスタイルが誕生しました。

近代に入ると、西洋の芸術や文化の影響を受けながらも、伝統的な書道は保たれています。現代では、書道は芸術として再認識され、国際的にも注目されています。書道の歴史を通じて、技法やスタイルの変遷が見られることから、書道はただの技術ではなく、文化や精神を表現する重要な手段であることが理解できます。

1.2 書道の種類とスタイル

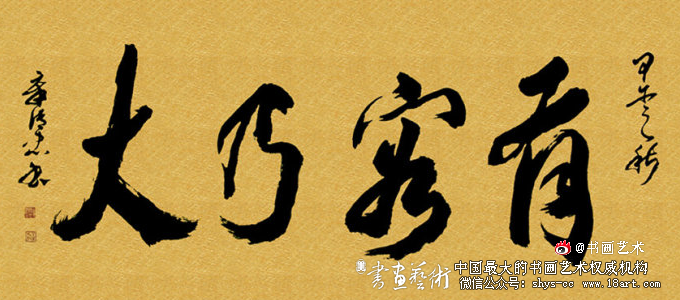

書道には様々な種類とスタイルがあり、それぞれのスタイルは独自の特徴があります。代表的な書体としては、楷書、行書、草書、隷書、そして篆書などがあります。楷書は、読みやすさと安定感が求められる書体であり、一般的に初心者が最初に学ぶスタイルです。行書は、少し流れるような動きがあって、感情を表現するのに適しています。一方、草書は、文字の形が崩れて自由な表現ができるため、書道家の個性が強く表れます。

各スタイルには、それぞれの美的価値があります。例えば、行書では筆の動きが重要視され、柔らかさや優雅さが強調されます。また、草書においては、文字の意味よりも筆者の感情や発想が前面に出るため、観る者に深い印象を与えます。このように、スタイルによる違いは、書道の多様性を生み出す要因となっています。

さらに、地域によってもスタイルが異なることがあります。例えば、北方系の書道と南方系の書道では、筆遣いや墨の使い方に特徴があり、それぞれ地域ごとの文化が反映されています。このように、書道はその歴史や地域性を背景に、独自の発展を遂げてきた芸術であると言えるでしょう。

1.3 書道における道具

書道において使用される道具は、作品の質や美しさに大きな影響を与えます。基本的な道具には、筆、墨、紙、そして硯(すずり)があります。筆は毛の質や形状によって異なり、用途によって使い分けが必要です。例えば、細筆は細かい文字を書くのに適しており、大筆は大きな字を書くために使用されます。

墨は、書道の生命線とも言える重要なアイテムです。墨は、漢字のもともとの形や味わいを引き出すために最適な濃淡が求められます。墨の種類も多様で、特に墨の質にはこだわる書道家が多いです。良質な墨は、深い色合いと滑らかな書き心地を提供します。

紙もまた、作品の出来栄えに大きく関わります。和紙や輸入紙など、さまざまな種類の紙がありますが、それぞれの紙が持つ特性によって、筆の動きや墨の吸収具合が変わってきます。そのため、書道には専門的な道具選びが欠かすことのできない要素となっています。

2. 書道と絵画の関係

2.1 書道の美術としての位置づけ

書道は単なる文字を書く技術ではなく、総合的な美術として位置づけられています。中国の美術において、書道は絵画と同様に重要な役割を果たし、時には互いに補完し合う関係にあります。書道作品はその形状や筆致が視覚的にも美しく、見る人に感動を与えます。

書道は、表現される文字だけでなく、その背後にある思想や理念までをも視覚的に伝える手段です。この視覚的表現は、絵画と同様に感情や哲学を表現するものであり、書道の美的価値を高めます。例えば、詩や歌詞を基にした書道作品では、文字の美しさだけでなく、その言葉の持つ意味合いも作品全体に影響を与えます。

また、書道は「二次元の表現」として、構図やバランスが非常に重要です。画家がキャンバス上で色彩を使って構図を考えるのと同様に、書道家も紙の上で文字を配置する際に、全体の調和が求められます。こうした特徴から、書道は美術の一部として認識され、高度な技術と感受性を必要とする芸術であると言えます。

2.2 書道と絵画の相互影響

書道と絵画は、歴史的にも文化的にも密接に関連しています。多くの書道家は、絵画技術を学ぶことでその表現力を高め、逆に画家も書道を取り入れることで作品に深みを与えています。このような相互作用は、特に唐代や宋代において顕著でした。

例えば、書道家の王羲之は、その書道作品に絵画的な要素を取り入れました。彼の作品は、単なる文字の列ではなく、形や線の美しさを強調し、絵画作品のように見えることがあります。彼の作品は、書道が絵画的な美を持っていることを示しており、当時の書道家にとっても新たな視覚的表現の可能性を切り開いたのです。

また、書道における「風景画を書く」という概念も注目に値します。例えば、一部の書道作品では、周囲の自然や景色を描写する際に、筆遣いや構図を工夫し、その美しさを文字に込めることが行われています。こうした技法は、書道と絵画が互いに影響し合っていることを示す良い例です。

2.3 書道作品に見る絵画的要素

書道作品の中には、単なる文字の美しさだけでなく、絵画的要素が直接見て取れるものも多くあります。特に、草書や行書などの自由な筆致を持つスタイルは、文字自身が動きや流れを持つように見え、絵画的な印象を与えます。これにより、書道作品は視覚的にも魅力的に映ります。

さらに、書道作品における色使いや構図も、絵画の技法から影響を受けている点が挙げられます。書道家は、墨の濃淡や筆の使い方を工夫し、作品全体のバランスを考慮します。特に、墨の濃淡を利用して立体感を表現することや、文字を配置する際に「間」を意識することで、絵画の持つ空間的な美しさを作品に反映しています。

最後に、書道と絵画の関係は、単に技術的な側面に留まらず、精神面にも影響を与えています。書道家は、作品を通じて自己の内面を探求し、表現することができるため、書道作品はまさに心の一部として位置付けられています。このように、書道と絵画は相互に影響を与え合い、芸術の豊かな表現を生み出しています。

3. 書道技法の詳細

3.1 筆遣いとその種類

書道において筆遣いは、作品の印象を大きく左右する重要な要素です。筆遣いには様々な種類があり、書道家のスタイルや技術によって、それぞれ異なる特徴が現れます。例えば、流れるような線を描く「撇」や、鋭く締まった印象を与える「捺」など、基本的な筆遣いが持つ意味と効果を理解することが大切です。

書道の技術として特に注目されるのは、筆圧の使い方です。強く押し付けることで生まれる濃い線と、軽く撫でるように書くことで生まれる淡い線を使い分けることで、作品にメリハリを持たせることができます。このような筆圧の変化によって、作品全体のリズム感や躍動感を生み出すことができるのです。

また、筆の動きは、技術的な側面だけでなく、感情や気持ちを表現する手段ともなります。一つひとつの筆遣いは、書道家の内面を映し出す鏡のような存在です。したがって、書道の技法は、単なる技術の習得に留まることなく、自己を表現する手段としても重要な役割を果たしています。

3.2 墨と紙の選び方

墨と紙の選び方は、書道作品の仕上がりに大きく影響します。まず、墨は質が非常に重要で、一般的には墨を自作することが多いです。筆が滑らかに動き、インクののりが良い墨を作るためには、墨の質に応じた制作工程が必要で、それによって墨の色合いや濃淡が変わります。質の良い墨は、書道作品を数倍美しく引き立てます。

また、紙についても選択肢が豊富にあります。和紙や漢紙と呼ばれる専用の書道紙は、墨を適切に吸収し、表面が滑らかであるため、筆遣いがしやすい特性があります。書道家は、自分のスタイルや表現したい内容に応じて、最適な紙を選ぶことで、作品の印象を大きく変えることができます。さらに、紙の厚さや質感は、書道の作品全体の印象に大きな影響を与えます。

こうした墨と紙の選び方を学び、実際に手にしてみることで、初めての体験を通じて書道の奥深さを感じることができます。また、選ぶことによって個性や感情を表現できることが、書道の楽しさでもあります。

3.3 作品の構図とバランス

書道作品において構図とバランスは、視覚的な美しさを形成する要素として欠かせません。書道家は、文字の配置や間隔を考慮し、全体の調和を保つことが重要です。一つの作品の中で、文字のサイズや形、配置バランスがきちんと整っていると、見る人に安定感と呼吸を感じさせることができます。

特に、書道作品の「間」(ま、間隔)は、視覚的にも精神的にも非常に重要です。適度な間を持たせることで、作品全体に呼吸するスペースが生まれ、観る者に安定感を提供します。この「間」の取り方は、書道家の考え方や哲学が反映される場所であり、一つの作品の持つ感情をより深く伝える手助けをします。

そして、構図においては、対称性と非対称性の使い方がまた大きな違いを生み出します。対称的な構図は安定感を生む一方、非対称な構図は動的で自由な印象を与えます。このように、書道作品を仕上げる際には、様々な要素を組み合わせて、最終的なバランスを取ることが求められます。

4. 書道における美的感覚

4.1 美の定義と書道における表現

書道における美は、単なる視覚的な美しさだけでなく、内面的な感情や思想が色濃く反映されます。書道家は一筆一筆に心を込めて書き、その感情を作品に託すことで、見る人に深い感動を与えます。このように、書道の美は、個々の表現やスタイルによって多様化しており、同じ文字でも異なる感情や思想を表現することができるのです。

美には、調和、そして独自性が組み合わさっています。文字の形や書き方、さらには色や背景との結びつきが、この調和を生み出します。例えば、書道作品における墨の濃淡は、作品が持つ深さや広がりを感じさせる要素となることがあります。書道はまさに、その筆致や表現の幅が一枚の作品を様々なものにする可能性を秘めています。

また、書道の美的感覚は、自然や哲学ともつながっています。多くの書道家は自然の美を重視し、その美しさを表現することを目指しました。この自然からのインスピレーションは、書道作品に独特の雰囲気をもたらす要因となっています。こうした関係性を通じて、書道では時間や空間を超えた美の探求が行われるのです。

4.2 書道に見る美の多様性

書道には多くのスタイルが存在し、それぞれが独特の美を持っています。草書の自由な筆致や、楷書の整然とした美しさ、行書の優雅な流れなど、それぞれの書体が表現する美は異なります。これにより、書道は多様性に富んだ芸術として、多くの人々に愛されています。

例えば、草書はその自由さゆえに、見る人に様々な解釈を促します。書道家の個性が強く反映され、力強さや自由な感情を伝えることができるのです。また、行書では、文字が流れるように配置されるため、動感が生まれ、観る者に躍動感を伝える力を持っています。このように、書道はスタイルによる美の違いを大いに楽しむことができる点が魅力です。

さらに、地域や時代によっても書道の美は変化しています。例えば、中国チベット地区の寺院では、伝統的な製法で制作された経文が書かれ、その佇まいに独特の美が生まれています。こうした地域特有のスタイルは、書道の多様性をさらなる深みを与え、文化的な背景を表現する要素にもなるのです。

4.3 感情と書道の関係

書道は、作品を通じて書道家の内面や感情を表現する特別な手段です。感情は作品に反映され、観る者に深く伝わります。例えば、悲しみや喜び、静寂などの感情は、筆使いや墨の濃淡、文字の流れによって様々な形で表現されます。これにより、書道はただの技術にとどまらず、深い感情的なコミュニケーションの手段ともなるのです。

特に、書道家が感情を込めて書くと、その筆触がより豊かなものになり、観る者にもその感情が伝わることがあります。書道の静けさの中にも力強さや、優雅さが感じられるのは、そうした感情の表現が施されているからこそです。さらに、作品の背景やテーマに基づいて筆を運ぶことも、その感情をより一層引き立てる要因となります。

また、感情を表現するための技法も多様です。書道家は自身が感じることや表現したいテーマに応じて、筆遣いや墨の濃淡、さらには文字の形を変えることで、作品に寄り添った表現を行います。このように、書道は技術とともに深い感情を伴ったアートであり、見る人の心に響く力を持っているのです。

5. 書道の現代的視点

5.1 現代アートとしての書道

現代において、書道は静かに変革を迎えています。書道はかつての伝統的な枠組みを超えて、現代アートの一部としての地位を確立しています。現代の書道家は、古典的なスタイルだけでなく、自由な表現を追求することで、書道の新たな可能性を広げています。

例えば、多くのアーティストは、書道の筆を使って抽象的な表現を模索し、インスタレーションアートやパフォーマンスアートの分野でも活躍しています。こうした試みは、書道が持つ伝統に新たな息吹を吹き込んでいるのです。書道を用いたアート作品は、視覚的に美しいだけでなく、新たなメッセージや価値観を伝える手段としても注目されています。

また、現代の書道家たちは、書道を国際的な舞台に広げる活動も行っています。国際展示会やアートフェスティバルなどで書道作品が展示され、他の文化との融合を試みることで、多様な視点や感性を共有しています。こうした活動を通じて、書道は世界中で新しいアートの形として受け入れられつつあります。

5.2 書道の国際的な展開

書道は中国の伝統文化ですが、その魅力は国境を越え、多くの国々で受け入れられています。日本や韓国、さらには西洋諸国でも書道教室やイベントが開催され、書道の技術や精神が伝えられています。こうした国際的な展開は、書道の新たな視点を提供するだけでなく、異なる文化間の交流を深める役割を果たしています。

日本における書道もまた、独自の発展を遂げています。日本の書道は、漢字だけでなくひらがなやカタカナを用いたり、独自のスタイルを持つため、書道の多様性をさらに広げています。日本人の感性が宿る書道作品は、見る人に新しい美の体験を提供しているのです。

国際的な展開を遂げる書道は、今後さらに重要な役割を果たすことが期待されます。文化を超えたアートとしての可能性が広がる中で、書道はますます多くの人々に影響を与える存在となっています。さらに、インターネットやソーシャルメディアを通じて、書道作品が瞬時に世界中に広がる時代にあって、その可能性は無限に広がっています。

5.3 書道教育の未来

書道の教育は、今後ますます重要性を増していくことでしょう。書道を通じて、学ぶ者は技術だけでなく、文化やコミュニケーション能力、人間関係の構築においても貴重な経験を得ることができます。書道教育は、将来的に教師や指導者によって新たな視点と価値を受け継いでいくことが求められます。

最近では、オンライン書道教室やワークショップも増えており、より多くの人が自分のペースで書道を学ぶ環境が整いつつあります。また、企業や団体が書道のイベントを通じて、チームビルディングやストレス解消の手段として利用することも増えてきました。これにより、書道がもたらす効果が実際に社会に浸透していることが見て取れます。

そうした流れの中での書道教育の印は、将来的に文化を守りながら、新たな創造性を育む役割を果たすことが期待されます。書道は技術や表現の幅が広く、その学びは今後も多様な形で続いていくことでしょう。

終わりに

書道における美的感覚と技法は、古代から現代にかけて進化を続けてきました。その歴史的背景やスタイル、そして書道と絵画の関係性、さらには技法の詳細や美的感覚の探求を通じて、書道の奥深さを再認識できたのではないでしょうか。現代の書道は、国際的な舞台にも展開され、新たな表現や技術が求められています。

書道は単なる文字を書く技術に留まらず、感情や思想を表現する手段として多くの人に影響を与え続けています。これからの書道がどのように進化し続けるのか、非常に楽しみです。美しい筆遣いや独自のスタイルが、さらに多くの人々に愛され、引き続き広がっていくことを期待しましょう。